|

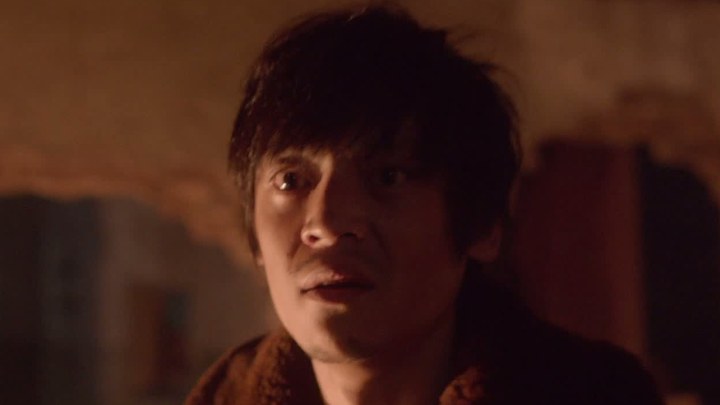

六个少年,四男两女,一种阻拦,八方离散。时间默不作声,冷风呼呼作响。青春的风筝,在雨夜扯断,四处飘荡,洋装飞翔,不朽的时光,不朽的青春,不一样的梦想 |

|

一座城市永不会老,因为每天都有人奔向阳光灿烂的青春。用不同的方式打碎,然后又有另一代人迎来他们崭新的青春。可惜拍得并不好,刻意表演的痕迹太重。但至少,从中能触摸或嗅探到父辈母辈的青春,那或许也是我们的根源。而当下一些泛滥的青春片,我常常不知道那是谁的青春。 |

|

伪青春片,可能主要观众是90后,在我这样70末人眼里,这片子连最起码的服装、发型这类最基本的历史都还原不了,所谓文革,80年代只是个壳,傻白甜的男猪整剧下来就持续面瘫,也许角色本身就苍白吧,我给2星,很给面子了。至于有说法说和《阳光灿烂的日子》比肩?笑话,连边都搭不上! |

|

我还是挺喜欢这部电影的,80年代的风云变幻,很多年代印记都融入电影故事之中,结尾太赞,包括流氓罪那些都是那个时期的争议事件,电影拍得还是挺大胆的,几位角色塑造的不错,但男女主角过于矫情,作为叙述者线索没有隐藏在事件背后,反而显得刻意,有点遗憾 |

|

平庸乏味的抒情以及矫情 |

|

我带我妈和我爸看了,还勾起他们的一些恋爱往事,他们说这部电影太真实了! |

|

不是找一群年青演员打打杀杀就能变成牯岭街少年杀人事件第二,中国电影最可怕的就是伪情怀,还不如去重温芙蓉镇 |

|

一部电影感染力主要来自于场景气氛 导演在细节上还原了那个时代的气质 墙壁上大字标语 街边棉花糖 舞厅中的情侣 不刻意彰显却能自然作为故事的基底 承载了人物成长的环境 与此同时 影片中的几位青年演员有着或冷峻或忧郁或刚强的气质 言行神态随心理情绪而发 也很好地契合了那个时代给予我们的文艺印象 |

|

很尴尬的一部电影、前有总局、后有代沟、表达着那个年代的皮毛... |

|

唉,看了一半弃了。事实证明哪怕是一堆妖艳贱货里的朴素清流,也还是可怕的扮相。 |

|

我和我的朋友一起去看的,因为我们都经历过那个年代,很多画面里好像看到了自己的影子,勾起好多回忆! |

|

恐怕这样一部为老年人写的片子几乎没有,这是我看得唯一一部,希望以后有更多适合我们六七十年代人看的片子,谢谢导演,这真可谓良心电影!能够触动心灵 |

|

太过追求电影美学和技巧,而妥协了剧情与节奏,注定与市场无缘。 |

|

意料之外的诚意之作。80年代初小镇青年的青春故事。他们带着文革的记忆,在文化复兴,中越冲突和严打的时代洪流中颠簸前行,让人想起《站台》。男主人公过于懦弱,有些段落比较矫情。但整体很用心,尤其是摄影和美术很厉害!把80年代初的时代感还原得非常好!演员也不错,后期配音是败笔。三星半 |

|

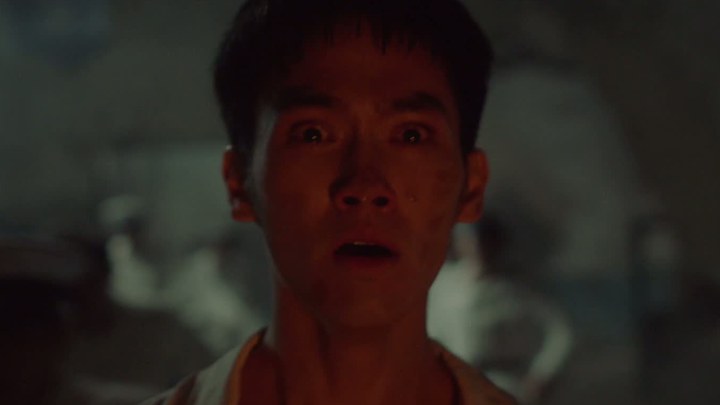

物质匮乏、青春作伴的80年代,加入了一点文革回忆,几个段落还蛮搞笑的。导演有想法,但过于追求画面感,连人物都有摆拍的感觉。男主好受~~~(等等,谷歌说他是赵雅芝的儿子?!) |

|

文艺创作要体现真诚,基本的历史工作是避不掉的。没有真诚和历史感,没有基本的自我反思,就要有起码的羞耻心。拍着脑袋想要抒情,结果就是所有的抒情都是虚伪啊,轻佻啊。好一出不朽的cosplay。 |

|

对特殊年代里身处时代洪流中小人物的青春聚焦,用不同的命运勾勒出风华正茂年华的悲情惆怅,《不朽的时光》是一部将时代背景与人物命运在那云贵高原的小镇中相结合的作品,质朴的情愫与青春的本态,形成了电影为人共鸣的青春影像。 |

|

导演要告诉大家八十年代非常美好,然后脱裤子放了个屁 |

|

主角太怂,演技浮夸 |

|

看过此片,天很配合地下起了雨,一个人走着,经过高中母校的门口,点了支烟,驻足了很久。感谢这部电影,让我于平凡和忙碌中想起那段青葱的时光。 |

|

对特殊年代里身处时代洪流中小人物的青春聚焦,不知道算不算偽情懷,但也算是講了一代人的青春和記憶。 |

|

特殊年代的青春,有点沉重。 |

|

就这?台词都没几句也好意思演电影!? |

|

男主角怂得人心烦。 |

|

音乐几乎不停,导演似乎忘了故事本身蕴含情绪,放轻故事而铺满音乐实在本末倒置。故事呈散文片段式,串联不起来。角色刻画太标签化,人物性格不丰满。悲伤逆流成河式的青春故事追求很难让90后产生共鸣,缺少代入感。总之不喜欢。 |

|

可能动用到了上百个80年代的符号去拼凑,却还是完全营造不出那时的氛围。 |

|

男版《芳华》,看标题便知导演对自己的青春多么的眷恋,然而并没有拍出青春的华彩,抢包子吗?堆砌时代的符号的恋物,烧书几乎是最赤裸地展示时代特征,而毫无戏剧推动的一场。音乐铺满,用做作的配音讲故事实在扫兴。几乎有台词的地方都看不到口型,对白也写得又肉又白。小流氓不会因为年轻就变得高尚,古惑仔也不止于此。,赵雅芝的儿子和巍子的儿子对戏,王紫逸还是很不错的。张逗逗有张很有戏的脸。“电影里的少林寺在哪里啊”——电影里的电影在哪里啊 |

|

演员表演生涩,时代背景肤浅,剧情基本就是流水账,主角还是一面瓜怂包...总之是一部低配版的80年代致青春,还是玩群像剧玩脱的那种;唯一可取的,也许是剧中人物的命运与那个年代倒是十分相似,变革与反转的速度之快都让人措手不及。 |

|

还是受到了审查极大的限制,导致中后段整个情节有些支离破碎,要是能放开手脚绝对能更好。视听纯熟,长镜头和蒙太奇穿插使用。有瑕疵,该重点表现的地方却轻描淡写的带过了,比如牺牲在南疆战场上的唐宋予。个人永远是被国家和历史的命运夹裹着前行,最好时光的六个烂漫少年却最终四散分离,不胜唏嘘。 |

|

全程尴尬…蹭了点文革热点的假文艺青春片…鲁小然这个大婊砸,害死女友再坑兄弟…抢包子这场戏开始莫名其妙的剪接… |

|

战争战争无时无刻都是在战争,学生和老师的战争,国庆和流氓的战争,对越战争….都能在影片中看到……闫然导演的用心力作 |

|

心气儿都明白 也都感受到了 但是就算放到电视剧的维度 各个层面都是粗糙的 要是只有一股土而直白的表述喊口号就能称为好作品 那才是个笑话 |

|

三线建设城市的大院子弟迷茫沦落记。这类在1960年代在西南深山中,依靠东部支援和特大城市人力物力转移而营造起来的小乌托邦,在1980年代之后,随着时代浪潮的变迁迅速走向人去楼空的衰败。而那批在战天斗地时代长大的后浪,除非及早就准备起修炼做题能力,否则多数免不了被之后极速变化的社会中被撞的头破血流。2015年之后这类“忆青春”式的电影有过一轮井喷期,不过去年开始,已经明显减少叻,在当下新一轮后浪的故事的衬托下,60初们曾经的困惑和迷茫,恐怕反而显得有些浪漫叻 |

|

有点散,浮光掠影吧 |

|

严打的时代背景使影片明显迥异于那些无病呻吟的青春片,而且还请来了当年严打亲历者迟志强参演,怎奈人物众多枝节繁杂,疏离分散了情绪 |

|

从68年的那一天到84年的那一刻,老一辈的仇恨却变为下一代的复仇。方紫云让人吝惜 。 |

|

想深刻却归于平庸,但八十年代的很多文化符号一一涌现,以及对八十年代社会乱象的揭露,加上有些刻意的悲剧结尾。算是让人感觉到了些许惆怅。 |

|

真实不真实的,没经历过那段时间没法判断,至少为了过总菊肯定有妥协,但作为一部青春片来看,比现在的平均水平已经是高了太多。 |

|

所谓的「新时代」,不会横空而出。八十年代的新一辈,大历史的晦暗,种下了他们的童年阴影。拍出了诗意与残酷,对时代符号的征用也有一番巧思。 |

|

和麻麻一起看的电影。回忆那个年代的青春与梦想。小人物的命运是抵不过时代的洪流的,那时候的青春就是这么残酷。算是有情怀的电影,但有点矫情了。p.s.那个少林寺的梗真实的发生在我身边,我有个哥哥真的因为这部电影去了少林寺,虽然他后来去当了兵。 |

|

名不副其实,我受不了一个精神有病的人,还能这么好看。 |

|

说了一些事情,没说清,也只能说到这儿了。 |

|

如果说,少年们的年少青春只能以女同学们被强暴来表现,时代的残忍程度。

可见,自喻文学的导演与AV导演在本质上兴趣,并无不同。 |

|

这片所还原的80年代初期的美术确实做得很不错,开场的那场调度也很棒,摄影也不错,可惜故事与 表演全是无病呻吟的段子,还不如《新街口》。 |

|

记忆主题不能不让人想起《蓝风筝》。与《蓝》未完成时的断裂相比,本片是把已经过去的封存起来达成和未来的和解,显现了亲历者和后来人的不同态度。男女主忒不讨喜,情节越到后面越有味。 |

|

能过审的重大历史题材。。。。。 |

|

60年代特殊的年代,改变了很多人的命运,就如几位主人公,也改变了他们的一生,导演巧妙的拍摄手法让我们看到了这个年代的故事,是一部不错的作品。 |

|

想拍那个时代的故事,就感觉真一点好么。而且,你想讲个什么呢? |

|

少林寺?李连杰啊。那个想象的镜头太他么搞笑了!梦想照进现实! |

|

朋友文艺片不是这么拍的啊 批斗讽刺又唱红歌 抢包子要义勇军进行曲 装逼要配诡异台词 选角也是无敌了 还好我从小没有生死之交 现在没有真心朋友 我理解不了 |

![豆瓣评分]() 6.5 (4514票)

6.5 (4514票)

![IMDB评分]() 6.5 (28票)

6.5 (28票)