|

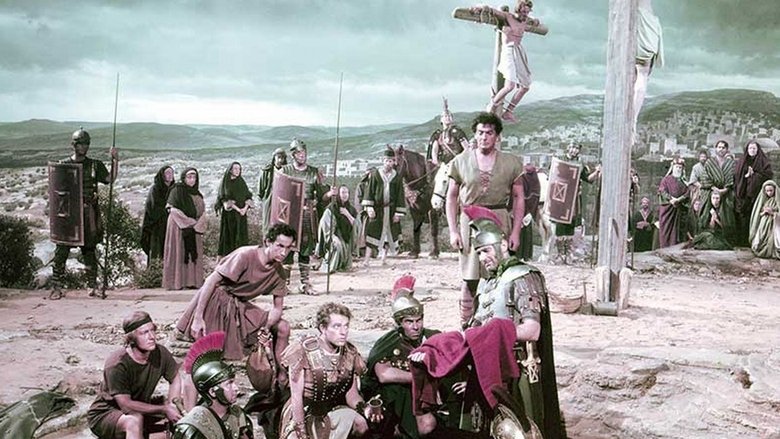

这种宗教史诗性质的电影很难把握,整部的剧情还是很刘畅的,也颇激动人心,尤其在50年代就如此造诣的确难得,但却没有来自心灵的颤动,从这方面来说它不是很成功,护民官的转变是如此的突然,还带着神迹--不能让我看到宗教本身的生命力与张力,反而真有点感觉像地下反政府组织似的 |

|

整体7分,还不错的宗教电影,虽然兴致不高,还是没杀尿点的看下来了,而且本片有几段戏确实也拍的挺好的,只是感觉这类宗教电影拍来拍去都差不多,好莱坞50年代也拍太多宗教电影了。而且本片的舞台剧风格有点严重,男主的转变也不是那么自然,至少我是没有那么能理解。这部电影应该是理查德伯顿比较弱的一次奥斯卡提名了,实在是没有找出任何闪光点,就连圣袍的几段戏都让人看了想笑。简西蒙斯很美,但也没有任何发挥,台词都没几句。另外本片的美术乍看之下很好,仔细看发现布景贴的太明显了,背景失真还挺严重的。 |

|

主旋律啊主旋律。结尾片段让人想起《刑场上的婚礼》,想起“中国共产党万岁”,想起“这是我的党费”。 |

|

作为50年代开风气的宽银幕宗教史诗片,其炮制大场面却十分克制,不如两年前仍是标准银幕的《暴君焚城录》,只有卡里古拉宫殿稍有点宏伟气势,从基督徒的角度看是很主旋律的故事,正如我国人民眼里较为刻板的那类革命影片,无非是歌颂先祖抛头颅洒热血,结尾的升华也是一样的做作 |

|

虽然是程式化史诗片,但是感情真的很充沛啊!西蒙斯这么好的演技,被休斯坑得选片各种受限制、只能在古装片里做花瓶式陪衬,实在太可惜了。 |

|

宗教电影,带教徒梦回基督事件,重温四福音书里的殉难现场。各种神棍的皈信场面,教徒看自然有共鸣,旁人看是满头黑线。剧情将西方观众熟悉的罗马宫廷风云与草根邪教两条线索交织在一起,精当而巧妙。提比略的一句“对自由的向往是人类最大的疯狂,我派了个疯子去,他是最好的治疗者”真是睿智。最后庭辩的护道辞慷慨激昂。理查伯顿和简西蒙斯一对璧人。 |

|

4 track stereo(3 for effects, music, dialogus and 1 for surround). used Directional Sound. |

|

由亨利·科斯特执导的《圣袍》(1953)在电影史上占有重要地位,不仅因为它的叙事和主题内容,还因为它对宽银幕技术的突破性使用。这部电影是第一部使用宽银幕工艺制作的故事片,长宽比为 2.55:1。该系统允许更宽的宽高比,创造了一个广阔的、身临其境的视野,让观众感觉自己就像是正在展开的戏剧的一部分,这种技术将继续影响许多未来的电影。《圣袍》的故事围绕理查德·伯顿饰演的罗马保民官马塞勒斯·加里奥展开,他监督耶稣基督被钉在十字架上,随后在骰子游戏中赢得了基督的圣袍。这一事件导致了深深的内疚和精神危机,最终使他皈依了基督教。 |

|

影史上公映的第一部变形宽银幕电影由福克斯公司推出,五十年代为了应付电视对电影造成的巨大冲击各大公司纷纷开拓新技术,希望用宽银幕配合史诗片的大场面所营造出的高质量的视听享受将观众再一次拉回影院。这个时期各种宗教史诗电影泛滥,狂轰之下难免审美疲劳。本片虽然占了个影史第一但也仅此而已了 |

|

我要标记一下这个看得我虐来虐去的电影…… |

|

影视大战之宽银幕,针对新格式的宣传语“无需戴眼镜享受到现代奇迹”,这句对当时3D技术的挖苦之言迅速传遍大街小巷。看起来确实和现在的真宽银幕有区别,变形镜头以及胶片压缩还是有损影像。 |

|

唠唠叨叨 毫无看点 |

|

构思不错。希腊人德米特里跟随护民官马塞勒斯赴耶路撒冷,巧遇主人耶稣送死和叛徒犹大出卖,于是从“罗马奴仆”进化为“耶稣奴仆”。“三次否认耶稣”的彼得成功策反“亲手钉耶稣”的马塞勒斯。队伍壮大ing。 |

|

6/10。值得注意宽银幕技术对景观的运用,它用罗马式建筑的廊柱、大理石台阶营造出一个帝国的自我膨胀,与最终抛弃荣华、坚定爱情并走向天国的男女主角形成反差。为防止银幕变宽造成的特写畸变,导演将人物分布在画幅纵深的各处,相应地大幅度减少运动镜头,当濒死的家奴躺在马赛勒的家中,深感愧疚的马赛勒和戴安娜站在窗前,一个镜头切入马赛勒临窗祈祷的姿势后又回到定场镜头,这时候施洗约翰进来了,前景的医生转过身,其他人物重新调整位置,腾出空间让约翰进入中心区域,更加巧妙的空旷布局是一个去中心化的单人构图,家奴正在痛苦地仰望,暗示十字架上基督受死的画外事件,另一个可能是以留白隐喻基督消失的身体,基督不可分割的红色圣袍招来狂风暴雨,一路回跑的马赛勒借圣袍遮雨而痛责难忍,定罪的人无法亲手烧掉圣袍,惟有向圣子坦诚以得心安。 |

|

Religious version of Waiting for Godot. 不太客观 又是男女主携手孤身面对全世界 罗马Caesar混不讲理暴君统治的戏 可能50年前不cliche |

|

①戏剧感太强烈。②室内搭棚太明显。 |

|

N久前看的,1st CinemaScope,只记得很无趣。 |

|

但是反抗、战斗和殉道,总是让人热血沸腾的。弥赛亚的面孔没有出现,犹大说“因为人是软弱的,充满嫉妒和懦弱,他们知道真理却不能实践。”护民官赴死前的申辩很精彩:我的君王,不需要宫殿。 |

|

“你知道她在那里干什么吗?”她说,“她端着个大黑屁股坐在那里,在读《圣袍》。……”——塞林格《康涅狄格州的威格利大叔》(看完仍然不清楚塞林格安排这本小说出现在故事中的用意何在) |

|

BD修复的还不错,宗教性质虽浓但是可看性很高,耶酥在本片中从未露过脸 |

|

世界上第一部宽银幕电影,与暴君焚城录同属宗教史诗片浪潮中的一员。如果说暴君焚城录,是让各种的狗血爱情以及样板戏表演毁掉的一部佳片。那本片纯属天马行空,不切实际,护民官触怒卡里古拉,被贬到了叙利亚行省,得到圣袍之后,怀疑被诅咒,最终接受感化,英勇就义

这类电影无论身处哪个国家,都能够有受众群体,因为它确实能够满足一部分人的情感烘托,至于经典一词则更是无从谈起。一个影片,一个人物,在不同历史时期发展的意义完全不一样。有的影片能将镜头对准世界的阴暗,而拍出人性的伟大;有的影片就算怀着圣袍高呼伟大,也终将被时代抛弃 |

|

我的名字是犹大,然后咵嚓一个大雷,这个拍法太古典了,哈哈哈哈哈哈哈。但耶稣不曾露脸,这个拍法又颇有领先时代的意思。 |

|

画面边缘变形,连个特写都不敢拍,现在看来只有技术史价值了 |

|

标准的五十年地宏大纪事基督教史诗片,不过从人物性格塑造角度来说略显突兀,大场面的也不对,和宾虚相比就相形见绌了。 |

|

the Queen's Gambit E01中教会孤儿院给孩子们放的电影 |

|

皇帝的演员表演太夸张,好像业余演员 |

|

部分场面还是挺震撼人心的,演员们的表演不错,一条圣袍如同耶稣的精神一般永久流传、生生不息。 |

|

catastrophic damage caused by acting |

|

幸好是古装的,幸好调色很漂亮,幸好颜值都挺高,幸好置景道具都很精美,幸好BGM不算难听,幸好神神叨叨的,不然我就睡着了,被第一部宽银幕电影的名头吸引来,但剧情真的好无聊啊……评论区说主旋律电影真的太精准了哈哈哈哈哈哈哈哈;u1s1都这么多“幸好”了,电影拍得还是很美的,尤其是有些地方很神圣很不明觉厉,一些莫名的感受起来了(×) |

|

布景非常有空间感,服装配色和设计都很精美,还有打光,阳光拍的很美,我一直在看这些旁枝末节。以前明明是搭景棚拍,竟比现在的影视剧看着更真实一些。 |

|

宗教史诗电影开始泛滥的年代... |

|

the first cinemascope film,made by fox,in1953. 《2.55:1》 |

|

2.5。Cinemascope,視野寬闊,臨演好多,演員動線問題。紅袍的顏色比預料低調。動作戲不多。Richard Burton(其實是無神論者)vs Jean Simmons,殉情收尾倒是化解了宗教線與愛情線的不易調和,在哈利路亞音樂聲中,拍得煞是欣喜步上天國之梯的結婚典禮。Victor Mature(更大隻的Dean Martin)是Charlton Heston之前的聖經史詩片猛男專門戶,常被綑綁或刑求而秀出健美身材,本片即一例。聖經史詩片如何被好萊塢轉化,關於愛情線的佈置,關於SPQR元老院與羅馬公民空間內的自由、平等、民主等美國國族意識的置入。 |

|

基督类似题材电影就如同中国的霍元甲题材电影,第一,拍烂了;第二,情节永远是那样,打擂台打鬼子。 |

|

“知道别人也曾困惑是一种安慰。别迷失本性。这路不易走,但会导人向善。”出色的布景和服装设计使画面像复古的油画。 |

|

衣服很漂亮。 |

|

高大全的早期基督教圣徒的电影,都是这样的吗……我已经算得上是一个很有主旋律精神的人了,还是觉得这电影剧情太单薄,委实有一点难看…… |

|

妖孽的皇帝必然是亮點啊... |

|

与《宾虚》异曲同工,都从钉十架目击者的角度为中心,展开个人十架救赎之路,甚至连主角的人设也是完全一样的。保罗式的拣选过程,从心里刚硬到甘心殉道。虽然在画面气势上稍稍逊色,但掩盖不了它的平凡伟大! |

|

基督教革命烈士是如何炼成的= = |

|

可爱!这群演,这舞美!大制作啊! |

|

年轻的伯顿是缺乏银幕魅力,可是他特别好看啊!那张脸就像古罗马的雕像被赋予了生命一样,庄严高贵(而且年轻美貌脸没肿)。他和西蒙斯还挺配的,年轻时看似硬朗又脆弱单纯的气质很适合和充满了母性的贵族淑女搭。剧情不吐槽,但这个很单一的感情戏看得我还有些兴奋,可能我就吃这种古典式的 |

|

片名暗示是耶稣片但我一开始莫名不认是耶稣片后来发现真的是耶稣片并且没想到是这样的耶稣片! |

![[已注销]](https://img3.doubanio.com/icon/up198330285-72.jpg)

|

编剧教材推荐的,比《宾虚》早几年,据说是早期宽银幕彩色电影。比起福音电影,我一直更喜欢宗教题材史诗片,虽然知道电影里的罗马宫殿是画出来的,不过还是喜欢看着穿罗马长袍的人走来走去。不过这部被认为是伯顿演艺生涯的败笔是有原因的,伯顿演得很僵,故事也不如《宾虚》好。 |

|

大场景的很多镜头构图都很讲究,定格看如同是一幅幅古典油画。叙述故事的手法上也比较微妙,没有五毛特效却达到震撼的效果。 |

|

影史上首部宽荧幕电影,制作精良,很多场景虽不是真实取景,但依然呈现出良好的立体纵深的空间感。剧情实则简单,讲述一个不信基督教的男人如何信基督教的故事,其中始终不露真容的耶稣也让人想起《宾虚》,两者对耶稣的处理方法一样。 |

|

政教关系的很好的文本。 |

|

50年代好莱坞宽银幕电影。西尼玛斯科普首次应用。20世纪福克斯。成为最流行的宽银幕系统之一,使用了35毫米胶片以及相当简单的光学镜片。西尼玛斯科普摄影机安装了一个变形镜头,使用宽视角拍摄但压缩到35毫米胶片上,放映时将一个对应镜头装到放映机上,把压缩的图像还原成看起来正常的影像。标准画幅宽高比是2.55:1(用于磁性声音)或2.35:1(用于光学声音)。造价便宜,工艺简单,方便使用,几乎所有的制片厂都使用。

宽银幕流行之初,导演在技法上的谨慎:使用远景镜头取景,正面调度表演以及简单的剪辑。未看

50年代好莱坞史诗片。圣经故事巨片。密集人群、大场面战斗、奢华布景,都与宽银幕工艺自然契合。 |

|

The first movie in cinemascope 1953 |

|

出现在《后翼弃兵》当中的电影。 |

![豆瓣评分]() 6.9 (1161票)

6.9 (1161票)

![IMDB评分]() 6.7 (11,506票)

6.7 (11,506票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 38%

烂番茄: 38%![TMDB评分]() 6.78 (热度:14.23)

6.78 (热度:14.23)