|

三星半,导演对90年代初那段回忆的重现还是很有味道的,甚至带出了我的各种记忆。国营工厂时代的结束,不但是那个年代的成年人,对那时的孩子其实影响也很大。影片碎片式的记忆了很多童年的往事,情节并没有非常集中,而是很松散的汇编在一起。故意隐去很多关键情节,却没有影响剧情进展,这个不错。 |

|

写给父辈失意的诗,昙花会开的,我们可能不会了。哭了三次,鸡皮疙瘩一次。 |

|

比起侯孝贤可能更像杨德昌加上[压路机和小提琴]的老塔,但就算语言是借来的,记忆和情感却是极为真挚的(不仅是内植,我甚至觉得这部影片会有一种反向的内植哦)。把内蒙厂还原成国企,并选择了那个关键的时刻,这简直是电影史的神来之笔。影片声音设计极为有想法。等上映了一定要去影院再刷一遍。 |

|

真挚的一场回溯。进入封存着懵懂模糊的夏秋之交,动用比《黑处》更多的时代符号却不显堆砌感,在绵密的日常细节中带出压抑伤感的时代挽歌。气韵依仗台湾新浪潮,但更重要的是导演唤起温暖的记忆与亲情,给这场编织的诗意划上情感的立足点,尤其临行前进屋遮灯光那场戏,感人至深。2016华语年度最佳。 |

|

内蒙古电影制片厂输送FIRST标配。以小孩去写大人的小大人视点,最后变成了突兀存在(一度跳到了「钢的琴」等),泛滥着文青影青的20世纪末感伤,也生吞了小孩子应有的童真稚气。情怀大过天,也不能掩饰影片本身的无力。喜爱看「出租车司机」的孩子他爸分明就是真人版桃姐,这个可以加分 |

|

想起黑处有什么,但黑处很外行,让人尴尬,而八月非常好。八月有自己的气质,节奏,品位。有一股文艺气息,看得过程非常舒服。那些情节和对话虽然没有做到特别精致和自然,但在同期的比较中已经能完胜了。希望看到更多这种气质的电影。 |

|

小孩看待体制和家庭变迁,不想搞清楚为什么,也不想批判谁,就是觉得这段日子挺美好,有点忧伤。长镜头配忧伤的旋律很有艺术范儿。P.S.经导演本人确认,片中的“老云”说的就是蒙古族著名导演塞夫。 |

|

优点是对生活的尊重及捕捉视听形象的执着;缺点是编、导、演掌控的青涩。依我的观点FIRST不应颗粒无收,金马又评价过高。但评奖从来是具体评委们在特点地点、时间的表达,无可厚非。新导演要稳得住,坚持该坚持的,提高该提高处,迅速地投入下一个实践。记住,头三部作品是你一生创作历程的关键。 |

|

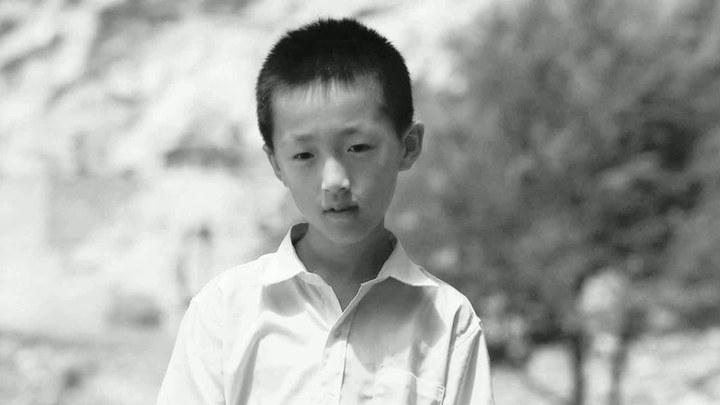

小演员让我想到少年张震,导演学特吕弗的意味很明显。从“路边野餐”到“八月”,我们的青年导演似乎总不懂得怎么把剧本写得高于生活,他们以为只要把生活的枝桠剪下一段就可以直接插进电影的花瓶。——这叫偷懒。 |

|

用程蝶衣的话说,这个导演是懂戏(电影语言)的。几个镜头值回票价,不堆砌符号,小演员好。 |

|

小城是会变的,分账片再也没法免票入场、画海报的被迫转行刻字、剪辑师低下高贵的头颅离家当场记;小城又是不变的,升学仍需金钱和关系、亲人终会放下芥蒂、夏天依旧那么燥热。声声吆喝带回九十年代,大环境下人心惶惶,小雷爸对着空气无物之阵地挥拳,却无处对抗与挣扎。穿上三中校服,八月好似昙花。 |

|

文艺电影四大俗,

彩色结尾黑白片,

片名不肯马上出,

固定机位长镜头,

怀旧金曲串串烧,

八月四俗此俱全~ |

|

之前看过,标记一下,印象最深的是它的声音做的非常棒,用耳朵听仿佛就能回到那个过去的时代。每个时代都有自己的声响,当下的孩子以后拍他们的童年,肯定就不是我们那时候的声响了,只需要竖起耳朵,这片子就是满满的怀旧气息,声音这点做的很加分。 |

|

结尾父亲的剧组拍的是《八月》就厉害了。 |

|

几乎是90年代符号的堆砌,和我小时候的记忆也并不多重符合,更多是以成人思维去解读框架那时的工厂记忆家庭变故。大变奏舞台风起云涌小人物沧桑变化全都融进一个暑假的模糊时间概念,跨度大而零散。导演身怀乡愁全靠感觉走,和黑白画质的运用一样令人费解,除了摄影挺美,整体无趣疲乏。 |

|

80后献给自己童年记忆的散文诗,对于自己父母一辈年轻时的回望。它其实并不那么优异,有些过于散淡。对于那个年代社会转型时对人心的触动,很多都没能表达清楚。但很少有人去这样描述那个时代。这算是一次不太一样的回望角度。 |

|

这几年first里边最喜欢的一部,致敬父辈迷影元素,儿时的记忆正如这样散碎模糊,琐事也像昙花一样开在了心里。国营制片厂改革由主任改叫经理想起了诸多那个时代的变迁,不只是儿童视角,最后我也从他爸爸看到了自己。塔洛摄影的黑白影像,提名的出色声效设计让观影仿佛回到那个夏天。导演映后见面场,祝去金马多拿奖。 |

|

现实题材容易遇到的局限,就是需要相同的生活环境才能引发的共鸣。真正可以跨越文化障碍的电影,首先是有艺术性,其次是普世的情感,人类共有的悲喜剧。这个有点拍小了,充满琐碎的矛盾与混乱,没有抓住任何清晰的脉络。导演希望保留儿童记忆中的世界,但毕竟这已经经过情感和时间的重构了。 |

|

明顯擁有審美和意識。欲言又止像小津,夢境、水和隱約笛聲像塔可夫斯基,構築畫面的思維像侯孝賢,廣播聲和歌曲像賈樟柯,結尾像阿巴斯。期待他下一部作品! |

|

“绿树阴浓夏日长,满架蔷薇一院香。”夏日只拍动一下它既短暂又贪婪的金色羽翼,就飞快地逝去了;90年代在记忆里似乎是个空白期,永远停伫在夏日的芬芳沉静里,那时黄昏透明,明亮异常,少年心事不识愁滋味,在时代洪流中不知所踪;一首清新隽永的散文诗,略青涩。 |

|

这是最近我看过的声音最为丰富的电影:商贩的叫卖、邻居的歌声,楼下的骂声,街坊的打牌声,台球入落的声响,闹钟的嘀答声……它们让画面不再是平面的,它成了一个磁场,一个不动声色的黑洞,带你暗暗潜入那个少年敏感的内心,一切隐晦而又惊心动魄地发生, 而他只能懵懂无知却又洞若观火地无能为力。 |

|

比较像学生作品。几个比较明显的瑕疵:小孩这个角色如果全部拿掉整部电影也是成立,九十年代初转制改革对工人带来的冲击力是肯定有伤到骨肉的痛感,影片中始终弥漫的却是感伤化的小情小调,这是视野问题也是缺乏社会历史洞察力的表现。一拍艺术片就用黑白片的方法实在也是看疲倦了。2.5 |

|

沐浴着苏俄集体主义的回光返照,追寻一段历史缝隙的动物感伤。八零后一代青年极为本能地致敬父辈与自我立传的范本。张大磊在一个疯狂奔袭的年代沉思冥想,寻回了通往过去的时间密码,并且以极具感染力的形式穿透银幕,直抵内心。 |

|

看到后面才知道故事发生地在内蒙,但是拍的感觉就跟南方一样,90年代的复古感,跟自己经历的一样,“我们还是出去下馆子吧” 简单一句家常话,真是好久违。结局致敬的段落跟去年的《告别》如出一辙,减分。 |

|

取巧时代,假面黑白,四两拨千斤,算是新导演的精明之处。我相信张大磊说的,他拍这片子,不是为了怀旧。九十年代之所以可爱,无非是因为,今天太让人疲倦。我跟他一样,也想找回父亲母亲叔叔阿姨哥哥姐姐和夏天时的操场 |

|

感人!年代感出色,但有两个bug:广场舞、路边摊大妈的衣服 |

|

我觉得小磊他妈长得像麦兜他妈… |

|

#电影院# 绝不能为眼前事业单位一时的铁饭碗迷惑,学好技术即使失业了也能东山再起。但是导演控制了情绪,没让爸爸下岗后的悲伤情绪在大荧幕上蔓延,毕竟是孩童视角,孩子的世界还没有体会成人谋生的艰难。一个人在电影院看的,感觉文艺片还是需要有像辛树芬般气质的演员才能更好的看下去,我需要美。 |

|

超越了言语表达的范畴——昙花开了,大家都合影留念,那样转瞬即逝又无限重复的一个夜晚,舞池的灯光扫过他百无聊赖昏昏欲睡的脸,是当下又是历史,是现实又是回忆,是终有一天逃离后又希望在梦里被遣返的乡愁。 |

|

虽然我大部分个人记忆从95年才开始,片中对整个八十年代至零零年代的追忆,加上如同 一一 一样的男主角无忧无虑地看着大人所遇:下岗、改革、升学焦虑、离别、和解… |

|

有提到童年住事的,不过更像一个低配版杨德昌。春梦邻家女孩那段提琴听着像关于莉莉周的一切里的。没在沉默中暴发的出租车司机。 |

|

没有那么的好,但也不差,它以恰当的表现手法与情感表达出现在了恰当的时候。就像是跟着黑白画面重新回溯了一下过往,而这也正是我喜欢这部电影的理由,因为很多往日记忆一一浮现,亲切自然。 |

|

导演的处女作,总是怀旧的,也总是用情最深的 |

|

拍电影的好坏如果用射击作比喻,1-10环都在靶上,都有点意思,电影的好坏之分是看谁用更精准的桥段、视听、表演去无限逼近靶心。个人感觉《八月》是一部打上了靶却离靶心有段距离的作品…… |

|

真的看到小时候夏季巷子里的场景,小孩们的追逐、打闹,大人们的夜下的乘凉,人影交错!没有为了画面的美感克制这种场景的表现。姐弟间的救济、佛唱机里的唱经、床边的轻泣、为生存的远走他乡,让我的童年历历在目! |

|

黑白的画面削弱了“八月”的暑气,细致的布景和迷影细节的致敬勾勒出一段记忆中的少年往事。比起去年的《路边野餐》,我更喜欢这个故事。三星半。 |

|

#FIRST10# 导演说最初叫《昙花》,感觉更好一些。新导演都喜欢私人化的东西,与八月比较诗意的展现导演童年的回忆。《八月》以时间为名,很容易想到《我11》,但是剧情没有《我11》复杂和深刻。 |

|

这种全程孩童视角但始终格格不入的设定显然从牯岭街来的,但有视角还得有情感啊,杨德昌那种愤世嫉俗,真是学不来的。其实有不少值得发展的角色和方向但最终还是停留在这无变化的视角,于是只剩下当时的文艺中年和现在的文艺青年的顾影自怜。贩卖情怀的电影真的有点看腻味了... |

|

最喜欢原创配乐部分,而不是那些对同时代的我都过量的怀旧歌曲。其中最漂亮的是一段从《亚麻色头发的少女》延伸出来的旋律段,好像是晓雷偷窥对楼姑娘拉此曲小提琴之后第一次响起。对这首德彪西神曲,以前在电影中运用最漂亮的是《关于莉莉周的一切》。所以《八月》的配乐是哪位高人呢? |

|

像每一个来路不明去向不定的夏天。 |

|

基本上是我能想到的拍摄私人回忆最为浅显和简便的拍法。旧物临摹,符号堆砌,但人物本质还是空心的。如同翻看一沓老照片,你能捕捉到时代的浮光掠影,但并不会因为它是泛黄的,而真的与照片中的人产生多少共情。电影重点突出的文艺中年那股怀才不遇的酸劲儿,实在是太夹带私货。 |

|

时代的洪流,日常的涓流,沉淀成个体记忆的泥石流。改制、转轨、下岗……在时局的屏障下,后知后觉的又岂止于孩童? |

|

细节——说不好听是碎片——的罗列拼贴出一个年代的人情世故。虽然仅仅只有一个夏天的片段,但是每一个看似简陋却细腻的画面都在讲述人心的坚韧、迷茫以及温情包裹的脆弱。那个宏大的叙事一直都悬在那里,作者似乎并不愿意去碰,又小心翼翼的把每一步走在它的阴影里。所谓美,即真。 |

|

把台湾电影学得有模有样,兼具自我表达的轻盈和人文关怀的厚重,前半部分琐碎闲散,坚持到后半部分却让人惊喜,九十年代初暖融融慢吞吞的人情社会在今天看来真是充满唏嘘,而开始高速发展后分崩离析的中国家庭又是何其多,以怀旧之名,叹现世之殇。 |

|

毫无新意不痛不痒的私人回忆,黑白完全没必要 |

|

金马奖最佳影片,可惜,和监制万玛才旦的《塔洛》一样,薄弱的故事情节还是没能让我将身心足够沉浸在黑白影像之中,但《八月》多少还是勾起了些许我的童年回忆,这有增加我对影片的好感。P.S.:观影时最大的惊喜竟然是来自片尾字幕的「其他演员」:台球案 xx xxx xx 游泳池 xx xxx xx xxxx …… 好逗! |

|

男主小朋友符合大多影评人对自己小时候形象的幻想,注意,是幻想:倔强、文气、从小就是直男、受电影熏陶的高贵人儿。三星半 |

|

这才是中国…… |

|

制作水平挺高的……退两年我大概会称赞,但我现在看不惯80后软绵绵的怀旧情绪。老得太快不是件好事。 |

|

3.5时代符号和景框构图使用太过频繁,让其中的人物被环境本身吞噬,怀旧物件是会给观众亲切感,但却无法让观众对人物产生共鸣,在改革年代的国营单位,下岗浪潮下,有人自怨自艾,有人迎风而上,有人游戏人间,孩子的视角并没得到什么特殊的角度,许多的致敬和模仿都有喧宾夺主的感觉 |

![豆瓣评分]() 7.1 (12480票)

7.1 (12480票)

![IMDB评分]() 6.8 (381票)

6.8 (381票)![TMDB评分]() 6.30 (热度:0.60)

6.30 (热度:0.60)