|

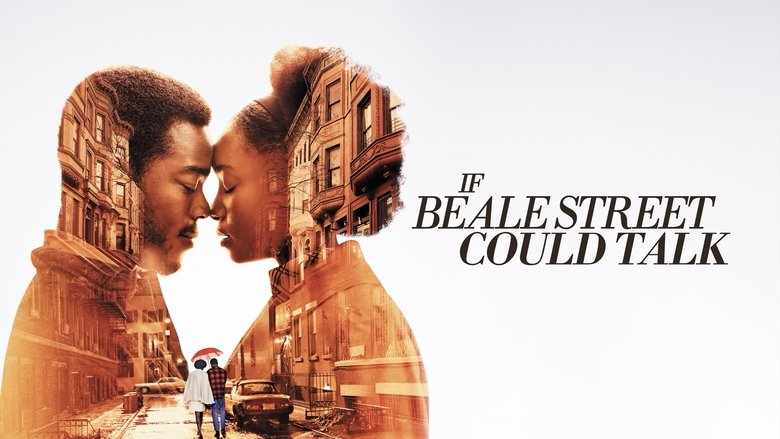

感谢Barry Jenkins的硬广,全纽约黑人影迷都知道王家卫和侯孝贤是谁了。可惜电影砸了。#伪黑人界华人之光 |

|

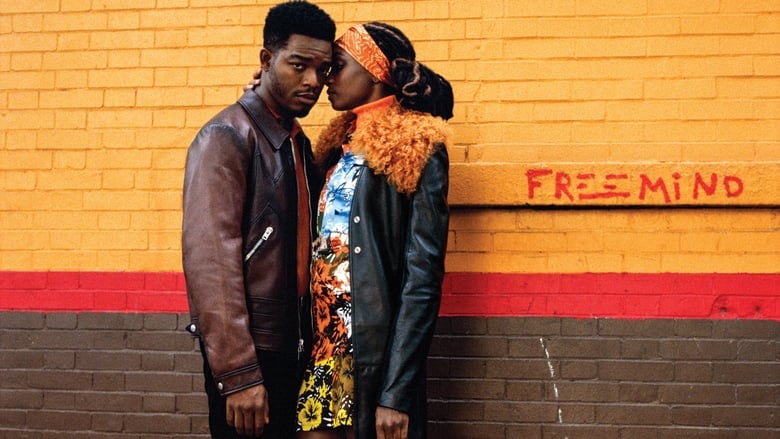

平庸,很膨胀的那种平庸,煽情乐和大光圈用滥了不说,这对主演就像是两个样子摆得很好看的花瓶,几乎找不到任何特点。主题方面也完全不如moonlight那样纯粹,外面挂着一张文艺唯美爱情片的皮,内在又是要讲种族歧视政治正确的故事。今年看了很多黑人导演的电影,几乎全是聚焦白人警察怎么枪击或冤枉黑人。如果所有的黑人电影都要讲自己怎么怎么被歧视,那我就懒得再看这类电影了。还有那些说他像王家卫的,完全没领悟到墨镜的精髓,Barry Jenkins比王家卫差了一百个为奴十二年。5 |

|

故事片要好好讲故事,抒情需要适可而止 |

|

比月光男孩强点。老套路,黑人主角们都是特别人畜无害的白莲花,却被冤枉被鄙视。这种套路不流行了,需要怀柔一些,比如绿皮书或是逃离绝命镇。 |

|

我替墨镜谢谢您,也只能到谢谢您为止了,好自为之。 |

|

大概看了二十分钟就很确定我会喜欢这部电影,每次看到这对小情侣出现都会忍不住微笑,太温柔了,一切都关于爱,用爱来表达控诉,所以才会这么有力。也许并不完美,但确实是迄今为止我的tiff最佳,甚至于走出剧院忍不住觉得街上每一个黑人都好可爱……作为一个严重反政治正确的观众,这部电影让我产生同理心。Black love is beautiful. |

|

主旋律乐章响起,明黄色的爱情还算年轻和绚丽,平铺直叙没有任何波澜的故事情节讲述的又是一起黑人蒙冤性侵案,自己在为自己洗白。总之讲黑人的电影都是反宗族歧视那一套呗,论剧情真的很无趣了。 |

|

第一个镜头就知道导演你是谁的粉丝!!🕶️🕶️🕶️😎😎😎 |

|

5分钟能讲完的事情讲了两个小时,其中有一个小时的你侬我侬,还有一个小时在控诉种族主义。题材老旧,手法烂俗,和对比[月光男孩]是极大倒退,想不通9012了怎么还在拍这种政治正确到令人发指的种族片。导演审美棒。 |

|

盛名之下,导演依然能高度保持自己出挑的艺术品位和个人风格,实属难得。故事无关族裔,它归根结底还是根植于家与爱的一次救赎和宽恕。整部电影从音乐、运镜到画面都做到了精致又细腻,柔和不夸张;那些缠绵悱恻、有关于爱的镜头,有时让人看得甚至两颊绯红。 |

|

这摄影构图画面配上大量舒缓的音乐真是越来越像MV了,而人物的台词也充斥着一股歌词的味道,女主某些独白也押韵得像rap,要是配上旋律唱出来就可以变成《爱乐之城》+《月光男孩》的结合体了。叙事方面越加羸弱的同时,镜头语言和场面调度也满满的设计感(比如男女主的第一次性爱床戏,两人亲亲吻吻后,男主中途去放音乐营造气氛,而后脱裤脱得那么慢,让我怀疑他是不是性冷淡?)……特地选精神饱满时观影,从头到尾没有快进,可中途还是一度看到犯困。 |

|

画面、镜头、音乐、美术,精致完美得无可挑剔,最妙的是这一切又都服务于故事和情绪的把控上,让人跟着或喜或悲,心潮起伏。巴里·詹金斯真是有大师气象,“美国王家卫”所言不虚。 |

|

真讨厌导演的慢镜头以及男主的痛苦表情,黑皮王家卫……真的很做作了 |

|

3.5。相比Moonlight,成本提高让摄影更加唯美,尤其是各种慢镜还有色彩的搭配,再搭上Nicholas Britell生涯最佳配乐,很容易讨人喜欢。然而相比Moonlight单纯的一个男孩的成长故事,Barry Jenkins这部片想讲的太多,又是情情爱爱,又是家庭冲突,又是女性主义,又是政治诉求,反而有些杂乱,结尾尤其泄气 |

|

extremely poetic and extremely sad |

|

7分,一部非常浪漫又悲伤的爱情故事,配乐加分很多。 |

|

呈现出浓浓的爱情情绪和被情绪包裹着的人物状态,但种族问题却又被大大的削弱了,插来插去的叙事方式也不是很喜欢。 |

|

没有冰箱沙发,相爱的人能用幸福填满整座房间。没有目击证人,受害的人能用歧视看到谁是凶手。诬陷偷车时,庆幸没有被问责毒品,锒铛入狱后,只能选择接受罪名。闻到香水的时刻,却散发恶臭;埋下祸根的那晚,也种下了新生。房间空空荡荡,搬运炉子却要小心。街道不会说话,正义和真相也只好无处发声。 |

|

和《月光》差距很大,剧本宛如绕着中心一直转圈却从不刺入,凌乱的片段之下靠情感的连续性和王家卫wanna be美术摄影配乐撑完了两小时的感觉。

不过,詹金斯仍旧将电影的气质处理得细腻、敏感、优雅,情绪的沉溺状态特别对。客观来说,还是能碾压75%奥斯卡最佳影片的提名者吧。 |

|

少了太多月光男孩里的灵气 |

|

反反复复的讲一件事,因为要照顾到老白男的审美,最后也没讲出力量,只剩下虚伪的含情脉脉。当然,黑人王家卫的这点含情脉脉的能力,还是能展示出一点导演才华的。 |

|

对这位导演的风格实在感到疲惫,故作深沉却并没有什么值得深挖,月光男孩后的复制版,好歹也是奥斯卡bp,没有看到突破只看到导演滔滔不绝的向观众传达的受害者情绪。隔壁绿皮书处理的就好很多。 |

|

2019奥斯卡女配。拍得这么磨叽无聊,撕逼都撕不起来,还是回去拍电视剧吧……有俩长镜头不错(看房那段无实物表演,以及看完房那段Magic Hour),除此之外简直一无是处,叫他黑王家卫那真是在黑王家卫…… |

|

B+/ 并没有选择最直接的“爱意”展现,而是通过言说爱无法被实证的困境来反证爱本身。情绪掌控力比前作更胜一筹。在镜头与配乐的柔缓摩挲下人物的身姿动作语气与空间的纵深延展似乎都成为了情绪的牵引点:它并不纯粹指向人物刻画,而是让镜头成为了一种仿佛剥去修辞意味的“目光”。时间结构也要比《月光》连贯得多,后半段稍显重心不稳又马上回旋落定,整体沉稳自如,由放而收。 |

|

白人导演和黑人导演在面对种族歧视的问题时果然还是不一样的,同样都是温和的语气,但绝不是和稀泥的态度(对比《绿皮书》)。虽然是个极具戏剧性的案件,但创作者显然极度克制,试图稀释掉戏剧性的冲突,反而是在男女主的感情刻画以及被歧视的氛围塑造上下功夫,其实有些影响观感。 |

|

墨镜式摄影,琼瑶式演绎,谁要看老美玩秋菊打官司+婆婆妈妈家族撕逼+小清新恋爱啊,出了事女主母女拼命捞人,男主一家安静如鸡…叙事无长进,批判性为零,小月亮和戴兰兰太出戏,对不起我笑了 |

|

通过演员表演呈现出角色的状态和情绪,这很厉害。稍微克制下会更好。 |

|

有两点打动到我。

第一,在这个以将爱情视作玩物或者废物为潮流的时代语境下,居然还有人愿意耐着性子讲述爱情的只如初见和依依难舍;

第二,黑人不再仅仅作为文本符号,而是升级为影像符号,他们的肤色发型、五官轮廓、衣着妆容如油画的笔触、乐曲的音色,成为影像的核心要素。人物的容貌形象不再是散落的点状信息输出,而是如动作语言一般成为流动的线性表达。换言之,镜头所扮演的角色不再是观察者,而是雕塑者。片中人物之间的对视完成的是对彼此关系和情感的确认,而观众对人物的凝视则实现了对历史和时代的确认。 |

|

由于“白人”种族或者说这一概念的引入,《假如比尔街》不再如上一部《月光男孩》仅仅关注黑人内部的悲欢离合,而是一种被爱情故事巧妙藏匿下的种族主义叙事,某种意义上,它和斯派克·李的那部《黑色党徒》一样,是集体而政治的故事,关于黑—白的二元与对立。但是,画外音叙事却如王家卫者,在对情感流体的处理这一方面,不得不承认《假如》似乎更胜一筹,它令那种激进的叙事温和,可以忍受。

但是我们可以发现巴里·詹金斯是如何将个体的叙事收归集体所有:爱情不再是割裂的本身,而是从属于传统的,异性恋的家庭观念之下,“家庭”比起西方意义上的“Family”实质上更接近东方儒家之内核(似乎这里是属于对侯孝贤家庭叙事的某种模仿?)也许中国的观众更能理解序言中“比尔街”这一意象的含义。 |

|

Moonlight的风格延续到这个drama而又写实的故事上实在显得太做作了。 |

|

其实故事也不比月光男孩高明,但是拍摄连贯起来了,没有为了故意王家卫而弄得没法看。今年的种族歧视话题还是绿皮书更好,没有简单粗暴种族对立,而是讨论刻板印象以及族群之内也会有的差异。比尔街里那个白人垃圾警察实在过于典型,至于波多黎各女人为什么一口咬定男主强奸了自己让我很费解。 |

|

想表达的太多,种族歧视、爱情家庭冲突、女权,混杂一谈反倒食而无味。反复咀嚼一件事,顾及白人审美举棋不定使整部影片力度不足,只剩虚伪的含情脉脉。摄影是highlight。 |

|

People in love are so strong and beautiful. 说到底还是《月光男孩》那一套,詹金斯太知道该如何动用镜头怎么唯美怎么煽情了,但偏偏我还就很吃这一套,收获本周份好想好想谈恋爱时刻。开头和结尾插入的纪录影像已经很清晰地表明了导演想要展现的并不是一个个体的故事,而是整个时代整个种族群体所面临的敌意和不公,因此我是可以理解,没有给个体安排一个更加戏剧化的结局。女主角的服装都好漂亮啊,特别文静优雅。 |

|

王家卫的电影风格并不那么好学。作为一名资深迷弟,詹金斯无法运用特写、音乐和慢镜组合起来的东方美学叙述自己的烦恼,也无法将鲍德温笔下那些充满感性力量的意识流文字转化成影像准确传递给读者或者观众。没错,王家卫电影的主题永远关于别离与重逢,然而记忆的时间性才是王的精神内核。事实上《假若比尔街能说话》它也是在说:信仰的分歧并非筑建在肤色之上。可惜本片叙述的视角决定了它叙述的内容,这些空泛的情绪显然不是鲍德温愿意看到的画面。至于 “我是谁”的问题,尚处在模仿阶段的《月光男孩》还没有办法作答。 |

|

Barry Jenkins不再mumblecore之后真是魅力尽失,月光男孩也是如此。 |

|

还是《月光男孩》的熟悉调调。锁定奥斯卡最佳改编剧本。配乐也很不错。最大的弱点是男主角的表演撑不起来,新人女主角反而很有灵气。另外,这种纯粹爱情与现实不公的交错混搭是否达成了合适的配比? |

|

一对爱侣的温柔蜜意与一个时代的歧视无奈交织,无处诉苦,爱与恨比尔街都知道。爱情的部分虚得有点无聊,现实的部分又太实,反而折损了控诉的力度。 |

|

整体保持了导演前作的一点风格,配乐非常不错,摄影色调可能因为是DVD资源的缘故,有点看不太清楚,但是还是不错的,可是可能因为导演迫切想表达想展示,导致了整体的节奏有点乱,3.5。 |

|

镜头下那种浪漫的爱和时代现状是相对的,爱之深才更能感受到那种残酷,而这种冰冷的环境下爱也更加弥足珍贵。影片跟月光男孩一样有一种书生气,但这次在故事上是更浅显的表达,非线性叙事下故事没有乱套,但似乎也没有带来更奇特的效果,倒是摄影、配乐这两块都保持着很不错的水准。7.5/10 |

|

#TIFF 三星半。本届同类题材里个人最不喜欢的一部了。影片仿佛就像缺失了第三幕高潮戏一样,全程在朝着一个点铺垫,然而却彻底没有那个点。男主演技个人感觉也有一点问题。有几个角色是为了存在而存在,一场戏出现完就彻底消失。几场室内对话戏拍的话剧感也有点太重了。 |

|

好了好了,白人都是恶魔,行了吧?!请不要翻来覆去变着花样弹幕式的给观众传递这些了!疯狂堆砌煽情配乐,各种现实生活中绝不会脱口而出的煽情台词,拖沓的节奏,白开水一样的剧情……算了吧,真矫情…… |

|

配乐真是太美,但是用配乐想把这薄弱的故事勾出文艺气息和深意是不可能的。 |

|

真🐔儿愁人。翻着白眼看完。只剩配乐和摄影了。配乐值得单曲循环一千遍。 |

|

加长版平权宣传片 |

|

一部完全的失败之作,情感的内核不是光靠镜头的流转和拥挤的配乐就可以探到的。什么都想讲,却什么也讲不好,最后只剩下一副其实还没那么好看的皮囊。 |

|

[比尔街]显然是一部建立在对立动机上的作品,一方面是年轻人爱情的浪漫,另一方面则是白人阶级的压迫,生生将双飞鸟隔在玻璃两旁。詹金斯把爱情戏实现得堪称完美,他学到了王家卫在描写情愫时的精髓。然而在政治戏上他弱点尽显,王式摄影风格把这部分的残忍尽皆抹去,仿佛是一个无奈的人怀念着曾经的美好,随即耸一耸肩。这不禁让人奇怪,结尾处关于自由的pathos是从哪里来的。詹金斯的剧本改编把鲍德温笔下那些面目丑陋的主角们都变成了俊男美女,这并不是塌下心来探讨政治问题的态度。故而电影在美感上愈是夺目,它的政治性就愈是浮皮潦草。 |

|

灯光服饰配乐颜色我给满分!但整体和看moonlight一个感觉总觉得缺了点什么。Stephan真得很耐看,Regina King不够!!上来第一幕两个人衣服颜色搭得太赏心悦目了…还有想看据说很graphic的初夜小说描写… |

|

在一对黑人情侣爱恋开花结果中,放入种族歧视、宗教畸形意识和黑人内部分裂。他们的遭遇可以是世界上任何一对璧人的遭遇。詹金斯非常会渲染氛围,在moonlight后,他再次证明了自己在情感世界上对感官的敏感捕捉。缺点是依旧没有找到重点的突破口。暧昧的部分可以是更加游离的、不确定的,但感受起来不会有高墙壁垒。 |

|

抗争过了,不还是得无奈地接受吗?这个世界,不是你说想做个好人就可以做的啊。影像比起前作更加连贯了。 |

|

明明是极其克制的私人视角,却又妄想用技巧、配乐堆砌起情感,最终呈现出来的,是一个用力过猛、灵气全无的产物。毕竟不是人人都可以成为王家卫。 |

![豆瓣评分]() 6.4 (3589票)

6.4 (3589票)

![IMDB评分]() 7.1 (51,840票)

7.1 (51,840票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 95%

烂番茄: 95%![Metacritics评分]() Metacritics: 87

Metacritics: 87![TMDB评分]() 7.00 (热度:13.60)

7.00 (热度:13.60)