|

费里尼曾说:“一个人所能做的纪录,永远是,也只能是对他自己的纪录”。在电影中,我们也清楚地看到费里尼对女性形象的思索与著迷,圣母、烈女、荡妇的三位一体,母亲与妓女形成了互为表里的对比,而费里尼作品中一再出现的、体态丰腴、巨大的女体,不但是哺育孩童的母性泉源,也是青年性启蒙的开端。 |

|

丰富,太丰富了,生活剧场,人生舞台,季节轮回,人心阴晴,政治、历史、家庭、市井、性的启蒙、回忆的梦境,孔雀开屏直叫人热泪盈眶。故乡永远活在细节中。 |

|

1th:喜欢费里尼的疯狂。2th:仍然是喜欢得不得了。最易辨认的“费里尼式”电影。费里尼的魔法,即使虚假的布景,仍然可以让人感受到真实,像他自己,就算说谎,迷他的人也什么都相信。3th:绝对牛逼之作!!!!4th:伟大如斯。5th:无乐舞蹈那段绝对神来之笔。6th:从头到尾都是神来之笔!! |

|

淡淡柳絮。浅浅哀愁。回忆是冬天里的一把火。是圣母峰头的一脸汗。是来去无踪的大白牛。是踏雪而降的开屏孔雀。是父亲的秃头。母亲的葬礼。春天来又去。柳絮飘啊飘。像生活像幸福。想抓却抓不到。 |

|

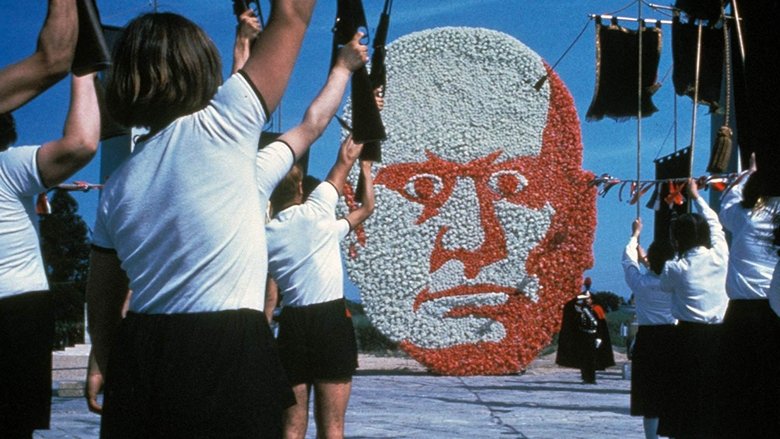

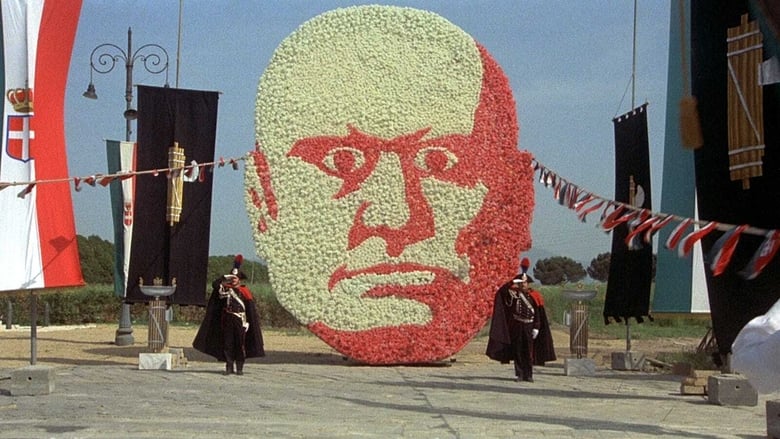

三星半. 有心或无意地,经由狄俄尼索斯式的狂欢,费里尼的怀旧之作令人不无惊讶地意识到,法西斯主义的底层情感逻辑正根植于浪漫主义之中,它乃是一场走向极端的浪漫主义运动;破坏性的可怕之物在源头上却是简单而朴实,光明而快乐的――为了给原始性寻找意义,浪漫主义者站在民族的、本乡的领地上向后看而非身处异邦的、普世的立场向前看,他们甘愿沉浸于放纵的想象力游戏和自我魅化的幻想,无限追忆着往日荣光,将寻常之物神圣化,把宏伟完满之物视为追求:巨大的墨索里尼,巨大的轮船,巨大的古建筑……永不止息的节庆活动蕴藏着一种集体的亢奋状态,对自由的非理性生命力的渴望,对群体"运动"的热爱,尽皆汇入结尾婚礼上突兀的一句"Viva Italia",而彻底暴露了这一指向――民族的政治激情最终成为了激情的民族政治. |

|

记得当年事几许,满城风絮,丰乳肥臀,上树要女人~ |

|

1975奥斯卡最佳外语片。费里尼对青春故乡的回忆,极富生命力的日常细节,融合漫画式忆想的小镇群像,碎片组成的镶嵌图画,纯粹而崇高的朦胧诗章。尘絮飘飞,四季轮转,丧葬婚嫁,背井离乡。孩童顽劣尿淫欢,丰乳肥臀性启蒙,巨轮憧憬风琴手,孔雀开屏雪迷宫,雾中起舞看白牛,叔叔上树我观影(9.5/10) |

|

5年前备注想看的评语是 “One of my favorite movies of all time !!! - lychee superman” 我是真爱。第一部费里尼。 |

|

#重看#@影城;如果说《浪荡儿》是小镇青年,此片则是小镇少年,众生相之横截面;散文式的乡愁,回荡在平移运动镜头的曼妙里,氤氲在灵光一现的天才火花里,如开屏蓝孔雀,如树上的叔叔,如雪地红衣女,特别喜欢这些神来之笔,串联起来就是费式风情画,是真正的绝美之城。 |

|

小城故事多,充满喜和乐,若是你到小城来,收获特别多。看似一幅画,听像一首歌,人生境界真善美,这里已包括。谈的谈,说的说,小城故事真不错。 |

|

情怀真的太动人,诗意和荒诞完美结合,连环画一样碎片式不断向前的生活无外乎凡人的生老病死,嬉笑怒骂,其中的迷恋、偏执、求之不得,这些细微的情绪最终都化在又一年的春风之中。红裙子,雪迷宫,孔雀伯爵,这些意象真是不得了的浪漫啊! |

|

故乡、故乡是什么

是晨雾中若隐若现的白牛

是大雪里迎风招展的孔雀

是静夜下拔地倚天的巨轮

是留声机里的国际歌

童年、童年是什么

是神经错乱的妓女

是体态丰腴的店长

是拉手风琴的盲人

是作诗的工人

蒲公英来时一把火燃起所有的性幻想

在母亲的丧礼上又再次压抑

那么我、我是谁

我是一封写给往日的情书 |

|

从《八部半》、《大路》到这部,已经认识了三个费里尼。我最喜欢这一个。故乡是它的骨架,政治嘲讽、性与家庭是附着其上的血肉。个人感觉还差那么一点对潜在重心的明确,但已经足够浑然天成了,语境、调度和氛围也是绝对的无与伦比,美到心醉。 |

|

费里尼的“小镇风情画”,比起罗马的厚重和肃穆,在犹如一道蓝色霹雳的海边没有狂风般暴烈的情绪只是柳絮飘扬的轻柔浪漫。春夏秋冬又一春,四季变换间勾织起少时记忆。整个观看过程都处在痴迷的状态,喜乐忧伤自然流淌。在一次次追寻格兰提斯卡的目光中为其送别,关于“你该如何回忆我”的答案随之浮现——带着笑,也很沉默,失落但不悲戚的平静和释然。毫不费力但处处神笔,导演技法已入化境,信手拈来。最爱雾中两场戏,爷爷问我这是在哪如同暮年回首自问,“我的家在哪?”“你就在家门口。”随后一场舞,舞出一生轻盈曼妙。我爱费里尼。我最爱的费里尼。 |

|

费里尼真是个能点石成金的家伙啊。 |

|

可能和《甜蜜的生活》《罗马风情画》一起,共同进入最喜欢的电影之列。最终,真正的影像都放弃了情节,你只需要场景、造型、丰富的细节… 巨量的人物把电影彻底肢解,然后又在不断的复现中把影像一点点缝合。如果说早年费里尼完成了现实主义,中年叙说了现代主义,晚年的他则成为了现代主义本身。夫妻吵架、巨乳女人、雾中老人令人过目难忘。 |

|

分三个中午看完,看得心都化了。丰富得无与伦比。温暖,真实,不造作。幽默智趣,活色生香。家庭,族群,城镇,国家,政治,宗教。爱,情爱,性爱,家庭之爱……这么多东西在一起,却毫不淤塞,甚至看上去十分风淡云轻。镜头语言干净流畅素美。还会再看,约三两好友一起看,一起陶醉。 |

|

一种流动的景象,充满了惊奇。一种狂乱的想象中的无法预测的生活,完全虚构的小镇经验令人沉醉。那么私人,又是那么诚实,挥洒才情又满足自我。笑到流口水,眼眶里又溢满了泪。库斯图里卡的《地下》绝对受到费老师的影响了吧。这个世界上竟然有这样的电影,我们的眼睛真是有福。 |

|

柳絮积雪,孔雀开屏。丰乳肥臀,青春迟暮。怪诞百态,欢乐祥和。海观巨轮,非洲群女。葬礼婚嫁,纳粹余音。大雾赏牛,影院课堂。我记得,想当年,里米尼上河图。就说有多少导演学习过这部电影吧,从通俗到高级太难掌握了,托纳多雷和费里尼之间也许还差着个丁度·巴拉斯(都喜欢)。资料馆修复版。 |

|

#费里尼影展# 费里尼影展至今看的最欢乐的一部,四季轮转中的童年往事因此格外好看。 |

|

费里尼要表达的东西很多,全赋予在回忆中、喜怒哀乐间,看似散、却饱含。 |

|

飞舞的木棉花里迎来春天的小镇,一艘游轮就热泪盈眶的所有人,晨雾里神话般的白牡牛,雪地里不知来处的孔雀,躁动不安的青春少年的念想,每个人都苦于现状,每个人都向往异乡,只是当她真的遇上如意郎,又是比谁都依依不舍嫁他乡,喧闹里满目眷恋的群像,万岁我们的费里尼,万岁我们的故乡@世纪友谊4K |

|

“可清楚地看到費里尼對女性形象的思索與著迷,聖母、烈女、蕩婦的三位一體,母親與妓女形成了互為表裡的對比,而費里尼作品中一再出現的、體態豐腴、巨大的女體,不但是哺育孩童的母性泉源,也是青年性啟蒙的開端。”——豆瓣这简介尤为精确。意大利的街道到处布满三五成群的小团体,既没有凝聚起来的意愿,也没有脱离孤独的沉思。热闹、庞杂、戏谑,人与人之间既相互苛责也相互关怀,到处都是欢腾的浪荡儿。意大利的圣母玛利亚唯爱永恒,丰乳肥臀成为了费里尼记忆中永恒的美好滤镜,接着还是轮回。8.8 |

|

one of my favorite movies of all time!!! |

|

你说,你的童年技艺有两个,一个是伯格曼的《野草莓》,一个是费里尼的《我记得想当年》。 |

|

2019.1.28和C看,这次资源质量可以说非常好了,看得依然跟10年前一样开心,并且深深被费爷的创造力和品位感动得不行,而且知道了故事结构之后有些细节看得更清楚了,也突然理解了这种荷尔蒙旺盛却在小城中无处发泄的困顿与被憋着的激情。相对十年前印象最深的白牛,当时一下子被震撼得不行,这次却发现这个镜头非常平实,而最感动的是孔雀。各种脑中剧场都非常有趣,太能显示费费的恶趣味了。而且有一种气息贯穿全片,看到了松散剧情背后的完整,看完被一种久违的忧伤情绪裹挟着,好久散不掉。09.8.17第一次看时:费大爷的独特幽默呀,那么怀旧那么开脱又那么坦然,情情色色嘻嘻哈哈淡淡忧伤~(居然都用到了忧伤,看来我还是我。) |

|

有趣的是,在《阿瑪珂德》中,我們也可清楚地看到費里尼對女性形象的思索與著迷,聖母、烈女、蕩婦的三位一體,母親與妓女形成了互為表裡的對比,而費里尼作品中一再出現的、體態豐腴、巨大的女體,不但是哺育孩童的母性泉源,也是青年性啟蒙的開端 |

|

【B】即使到现在 除了八部半对费里尼后期的电影还是欣赏无力 主要还是话太多+意大利电影配音太烂 但是看得出对后世导演影响相当大,托纳多雷的三部曲都能看到它的影子,还有姜文太阳照常升起里那个爬上树顶大喊的疯子也是来自于这里 |

|

这是一部结构松散、支离破碎的作品。刚看完的《梄山节考》,更衬出这部的低级处理。费里尼是那类很会唬人的导演(略高于王家卫、岩井俊二、贾木许),擅用一些小花招蒙蔽观众,难怪美国人把他推崇到和安东尼奥尼、伯格曼同样的地位。看这片时想到两件事:铁凝的散文《我在大雾里得意忘形》和毕莎罗的画 |

|

Good things always gone with wind, but spring will be back soon |

|

对于这类型的电影,最好就是你确实能理解导演在画面、故事中想表达的东西,不然就会和我一样,看得云里雾里,认为是凌乱无序,就像是童年零碎的梦一样,但是这只是导演的梦,我没做过,没有感触也无法理解。所以喜欢的人就会很喜欢,看不懂的人依旧看不懂,不过这类电影在场景、服装、画面构图上都很细腻,充满着美感,就算看不懂剧情,也难感受到这份文艺的美。 |

|

这是导演心中记忆中完美的小镇,各种要素各种性格的人都齐了。不论外部世界如何风云变幻,小镇的人最关心的还是自己的日常生活如何给自己找乐,篝火,赛车,全城出海去看大船,看电影,打雪仗,天天就是吵架和好,以及第二天继续。对大部分男性来说,最基础的需求永远都是那些,尤其是年轻男性,他们主动寻求周围生活中一切可能的异性刺激,雕像也不放过,即使是精神失常也不能阻止欲望。那些热烈奔放的女性有了新的生活,安分持家日夜操劳的永远活在亲人的心中。小镇的生活如此脆弱,就像是大雪中不合时宜出现的孔雀,那又怎样,如果没有明天那就没有吧,至少拥有现在。小镇在车站迎接的时候,客人出现在一片乌烟瘴气中,第一次看见这样犀利的。导演不是找不到好看的人哈,他有种特质,能找到有特点的人。 |

|

#费里尼百年诞辰放映.资料馆留影#一首Fellini写给故乡的散文诗,诙谐的荒诞的,神奇的可爱的,残酷的伤感的……林林总总都是印象派的浮光掠影,一幕幕怀旧画面在大银幕闪现,关于一座小镇的琐碎回忆。无所谓男男女女,说不清哪个才是主角配角,出场人物众多却个个性格鲜明,真正的主角也许就是这片意大利的可爱土地吧?有人出嫁有人长大就有人衰老死去,Fellini是绝对的作者型导演,每个画面对白都是他跳跃思想的化身,相对而言,Tornatore的《西西里的美丽传说》就明显具象化的多。ps,Amarcord的片名貌似是意大利方言(意为“我记得”,I remember),片中常出现的那段旋律是著名的《Siboney》。 |

|

又是一部个人意义大于电影意义的电影。费里尼展示了其童趣、幽默的一面。导演们在老年的时候,都会想拍个这种童年情怀的电影。(库布里克大师例外~)叙事碎片化、零散化,想象与现实(其实是也是模糊而细碎的回忆)结合。加以独特的意大利小镇风情(《天堂电影院》《1900》都有展现),构成此作 |

|

看不进去。 |

|

意大利小城的春夏秋冬,夸张化童年回忆,费里尼大胆的黑色幽默,以时间为推动无动机散文化网状叙事与马戏团一般的超现实主义。基督教、法西斯、代表性欲望的红衣女人这些元素信手拈来。结尾,如同八部半的圆圈舞,所有人在场,葬礼与婚礼。汽车驶向远方。生活是一场维持不了多久的庆典 |

|

同样充满着失落的无力感,《罗马》以城市为载体影射群体,本片则侧重个体激情的荒诞美。费里尼的乡愁,对母体的依恋,在片中以迷恋妓女、遭遇法西斯及美国新文化入侵、暴雪封城等形式外放。曾经的文明古国,现今也只能通过吮吸硕大的乳头握着手枪自慰,排遣些许惆怅罢了。 |

|

8.0 费里尼写给故乡的赞美诗,每一个场景都如坠云端,每一句台词都像是对镜说话。首尾是钟声,是柳絮;过程是家中吵,是树上闹,是雾中歌,是雪中笑。听君歌一曲,枯木又逢春。 |

|

年迈后回顾童年,枯燥的课堂与恼人的家庭也都成了甜蜜的生活。费里尼既是间离出的讲述者,又是以某一孩童经历着的参与者,在反复的臆想与梦境里促成青春期爱与性的萌芽,又以母亲的逝世与“玛莲娜”的婚礼为节点走向成熟。小镇里的所有人群像成了故事的主角,影片的终结的离去也便成了对童年的告别。 |

|

SIFF20最后一场,费里尼的《风柜》和《童年往事》。但不得不承认,当老费重新变回仰视奇迹的少年时,就要比那个在腐朽的迷宫里穿梭的背德者少掉一大半魅力 |

|

4.5。资料馆1厅修复版。1.费里尼以家乡米里尼为蓝本艺术还原故乡的风情风貌,春夏秋冬,四季流转,人物犹然,粗俗不堪,可又善良真诚。配以如此高密度的配乐,是对家乡的礼赞和怀念。2.场景相较于其它费里尼影片变短,镜头剪辑也在加速,入口较低。3.直接影响了库斯图里卡《地下》(《身在历史何处》号称自己睡了四次),意大利本土导演托纳多雷《回家》三部曲也完全师承于此。 |

|

A. 最令人惊叹的,是从荒诞与粗俗的喜感中迸发出的澄澈诗意。平移镜头串联起怀旧滤镜下的奇异瞬间,像拉开年少记忆的连环画:红裙子、雪迷宫、孔雀伯爵、雾里白牛。费里尼用纯粹的影像美丽实现了私人乡愁的共享与共情。第一次意识到,原来电影不是非得看懂的。 |

|

更喜欢自我暴露时的费里尼,丰富的场景、调度不费吹灰之力似的,完全让过去如梦境般复现,既真实又荒诞,既诙谐也艰难。《我记得,当年事》,故乡是最初的也是最后的启蒙。 |

|

天下菌、下雪、下雨、飘柳絮,冬去、冬不舍、春姗姗而至。小男孩捣蛋、性萌芽、远看、近观、头脑中想像、睡梦中流连、现实中争取机会去接触女人。家里面父亲、叔叔外面赚钱,家里面女人清洁、煮饭、缝缝补补,社会上法西斯、共产主义你来我往。认谁也扛不住岁月无情的变幻。 |

|

为什么总是将费里尼跟木心粘结在一起?倘若从“逃避” 的角度来看,二者的人生皆是为求安在而流亡的人生。换言之,都是在一个动乱无序的世界里追逐一种稳固和永恒。这两位生性害羞的艺术家要么是春天的尘菌要么是冬日的雪花:缀满树枝窗棱;唇涡,胸埠与股壑;平原远山,路和路都覆盖着他们纷纷飘下的情欲;飞扬、飞扬,旋转、旋转——视归如死。正因如此,注入费里尼私人情感的《罗马风情画》在《阿玛柯德》幽默与怀旧的氛围里因众多栩栩如生和风起舞的人而得以全面展开。从意大利新现实主义那里粉墨登场的《浪荡儿》和《骗子》经由费里尼式演绎逐渐发展成一种逃避现实主义——古典浪漫主义,抑或流向另一个极端:现代法西斯主义。作为现代人,我们都无法从两种无意识的集体运动中真正逃走。但从明亮处想,流亡也许是一种积极意义上的“抽离”过程吧。 |

|

费里尼拥有怎样简陋又怎样丰满的童年啊,那些夜海泛舟、雾中起舞、树上男爵、雪中孔雀被拍得太纯真太美了,乡愁的启示与愉悦,以至可以忽略现实之脏。一个小镇一场戏,一场梦,即便喧嚣的时代噪音(法西斯拷问父亲极像牿岭街)也无法遮蔽洋溢生命热情的心声。“外面雾那么大,你要去哪里?” |

|

迎春烧女巫,课堂水利管,鲜花巨头墨索里尼空想婚礼,夜半《国际歌》盖世太保泻药刑求,树上老叔问天要女人,全村出海许愿景观巨轮,雾中白牛空气舞会,七月落雪孔雀飞,葬礼上孩子的鬼脸……柳絮纷扬柳絮止,一首关于童年的乡愁之歌 |

|

我深感我看群像剧时第一遍总是理不清脉络头绪,尤其是分心走神时情况更甚。看到第二遍时,那些荧幕上的人不再陌生,记得的点滴印象与之重合时,就变成了熟人。此时会对滑稽更觉好笑,对神奇更发赞叹,对结尾处的一场葬礼和一场婚礼的两种离别更感失落,毕竟……他们就像是生活在我周围的人一样了。 |

|

片名源自意大利方言,意为“我记得”。所以,尽管仍是费里尼后期碎片镶嵌的风格,本片的观影门槛却不高,人们总能在强烈的抒情意味里寻到成长与回忆这条线索。杨絮与飞雪、婚礼与葬仪、离开的与留下的,粗俗仍然直露,但被感伤蒙上了诗意。费里尼依旧无意谈论政治,但对历史自然的回忆道出了某种本质性的东西:“法西斯主义和青年时期某种程度上都是我们人生的一个历史阶段”。 |

|

“20世纪三部曲”的第二部,它是二战意大利局势的再现和演绎。教堂的铃声,焚烧女巫的时节,被竖立的独裁者,雪和开屏的孔雀……拼凑出费里尼最具史诗气质的作品,也在之后启发了库斯图里卡的《地下》(二者有诸多联系)。法西斯诞生在意大利,是费里尼一生不断在探讨的谜题,在其它作品中不断看到这些闪现。 |

![豆瓣评分]() 8.8 (12888票)

8.8 (12888票)

![IMDB评分]() 7.8 (49,685票)

7.8 (49,685票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 88%

烂番茄: 88%![TMDB评分]() 7.91 (热度:10.40)

7.91 (热度:10.40)