|

上影节要是办个伍迪艾伦早期作品展多好,多么自然流淌的才华,对电影多么深的爱,那么多奇特的脑洞,多么迷人的曲终人散 |

|

伍迪·艾伦版《八部半》! |

|

既是一份自我鉴定,也是一次集中回应,好比王朔《我看王朔》,嘲己也嘲人,玩世不恭又指桑骂槐,深情且深刻,探求真理偏消解意义,除了感情的困惑一如既往,悲观处喋喋不休,真诚处可怜巴巴。但围绕母题花样迭出,则显然是越玩笑越正经,越正经越无解。总之,这确实是个不甘被总结也很难被总结的人。 |

|

82

电影流入现实 回忆裹挟幻像

1.给自己导演难吗?要一直抵挡给自己特写镜头的欲望。2.你在电影里想表现什么?搞笑。3.你大学研究什么?没研究什么,都是他们研究我。4.他们说你自恋?我不会被比作喀索斯。是宙斯。5.你不认为情侣之间存在妥协吗?跟妥协成熟完美都没关系,关键是运气。 |

|

“不要因为生活不完美而去控制,你只能控制艺术,和自慰。” |

|

伍迪艾伦的“八部半”,接过了亦梦亦幻的风格,电影和人生都是一场接一场的戏。当然也融入了自己段子,讽刺了娱乐行业等等,总之,佳作复何求呢。令人十分佩服的是他对自己的职业生涯、童年甚至私生活都有大胆的剖析,特别是真的很痛恨大家对他喜剧类型的前作的误解啊。。。 |

|

反映了伍迪·艾伦一段时期的心态,有些讽刺和无奈。杂乱丰富有趣。其实更适合现在的他再来看看 |

|

伍迪对上帝的追问,一旦能从生活里得到一剂止痛或一层糖衣,就可以放弃。他的追问是孩子的哭闹,不为求真理,只为化解痛苦。 |

|

5.5 Woody Allen纯粹的自说自话,一次油嘴滑舌但不乏真诚的自我解构。 |

|

对自己导演生涯和作品回顾的总结性自传,依然嘲讽依然自恋依然自我开销;突破一贯框架,内心声音和外部情节的互动,强劲的想象产生现实。老头自认为的满意之作,可惜世人不太买账。 |

|

Moonlight Serenade |

|

后半截基本睡着。伍迪艾伦借电影之口,说出那些‘看起来调侃自己,其实在说给你们听’的话。 |

|

刚开始会有些混乱,但看下去就能区别开现实、电影、幻想与回忆。伍迪·艾伦仍然讨论了多感情问题,仍与《曼哈顿》类似,一个存在感很强的前任(只出现在回忆的多丽),一个可能谈婚论嫁但犹疑不决的现任(伊莎贝尔),还有一个神秘迷人又没深入关系的少女。不过相对于感情问题,伍迪·艾伦大概更想就电影,就名气,就狂热的粉丝、无聊的评论家和可厌的慈善协会大肆吐槽。如果是一个有喜剧天赋的导演同时又对人生报以悲观态度,除了幻想自己给自己来一子弹还有什么办法呢?把这个幻想也拍成给我们看的喜剧电影? |

|

还是那个伍迪艾伦,对女人无限热情,对问题执着不休,俏皮话一堆,最后总来个无限失落。还是一样风格的配乐,吉他,钢琴,弦乐,爵士,尤其与遭遇陌生人类似。但这就是伍迪艾伦,爱他至死。 |

|

Working titles: Woody Allen No. 4,意为不及《八部半》一半。 |

|

费里尼。比较有趣的是伍迪艾伦总是会突然跳出叙事,无端造成一种出戏入戏的间离感,那是我比较喜欢的,但每次都这样就觉得很烦。 |

![[已注销]](https://img3.doubanio.com/img/files/file-1609845567.png)

|

老头子的八部半 |

|

三颗星分别送给1阴影中的夏洛特2草坪上的魔术表演3和外星人对话的片段,重申一遍:我就是不喜欢哔哔叨叨的老头子。。。 |

|

never change |

|

这次是费里尼,八部半。真好。@萧龙忍 ,这是你喜欢的玩结构玩得十分NB的片子。看伍迪艾伦永远有惊喜。 |

|

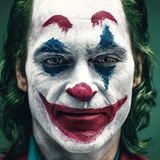

桑迪(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)是一个颇有名气的导演,他所拍摄的喜剧作品深得观众的喜爱 |

|

一言不合就上妙语佳句。“我认为任何一段恋爱的基础,不是妥协,不是成熟,也不是完美什么的。它实际上是基于运气,你知道,这才是关键。人们只是不愿意承认这一点,因为这就意味着失去控制。”我们渺小如尘埃,我们生来孤独并伴着孤独而去,所以生存的意义何在?无敌老头从来不产答案,他只生产问题。 |

|

我觉得我只是在用看更多woody allen的片来愈发证明我对这种喜剧小清新确实基本完全欣赏不能。我只看到pervert的woody allen在各种浮夸的上流社会亲女人。 |

|

很难坚持看下去 |

|

这片子据说是向伍迪极其中意的片子[八部半]致敬。 |

|

背着「八部半」的壳,做一场乌龟春梦。 |

|

晦涩啊,晦涩啊,不大喜欢这样的WOODY |

|

当伍迪邂逅八部半 |

|

费里尼伯格曼是woody的大师 |

|

我还真挺喜欢的 |

|

"Only-only art you can control. Art and masturbation." 我也要买黑超!> < |

|

大明星 |

|

其实相当喜欢这一个,兰普林和伍迪艾伦的组合十分妙,但有的地方玩着还是没收住。 |

|

佛云:汝若返照,密在汝边。故而若没有《八部半》也就不会有《星尘往事》的诞生,但伍迪就算没有“星尘往事”也会有“八部半”这个阶段。这是因为向死而生不仅是生命的常态,也是一位艺术家艺术生命周期的固有循环。从命理的角度来看,这部迷影致敬作品恰恰诞生于他“换大运”的人生节点。时至换大运的前后,最容易出现事业危机与生活波折——所谓旧物速死,必生动荡。事实上,费里尼的“梦境”只是电影里的故事素材,就像影片里所有象征“死亡”的视觉符号一样。正如戏剧家契诃夫所说:在故事的开头出现过的物品一定要在后来用到,否则它压根就不应该出现。伍迪将“契诃夫之枪”如此巧妙地运用在了他这部存在主义作品里,于是最终导演也顺理成章地“死”在了电影里。影片结尾很是伤感,银幕上的星光渐渐暗了下来:生命成就了电影,亦如电影观照了生命。 |

|

woody叙事天才的一个总结 |

|

知识分子的自省可真迷人啊。当一簇一簇的人们推搡入镜,而他本人总在镜头之外游离,是一种被外界标签化、被动化而导致的自我迷失:随和的性格、难以捉摸的情人和喜剧,都是内耗极大的东西。破框不如开罗紫玫瑰来得彻底,少了惊喜,却多了点心领神会。结尾画面变暗,剧场弧灯勾勒成繁星点点,就算有关存在的意义问不出个所以然,那些往事却仍然如星尘般璀璨。很偏爱这一部了。 |

|

伍迪·艾伦最佳之一,尽管在形式与主题上(超现实的梦境开场、虚实交织的意识流结构及对创作危机与存在问题的探讨)都承续自费里尼[八部半],部分内省与幻梦段落也明显受伯格曼影响,但影片内在气息与外在腔调却纯然是伍迪式的:悲凉而无解的天问(世界糟透了,无数人在受苦,人生终是虚无死寂,拍喜剧片还有什么意义?)与信手拈来的爆笑段子俏皮话交织共融,形式上则是现实/回忆与梦境/戏中戏间连绵不断的相互解构,最终再以现实侵入式的电影散场实现整体反讽(亦契合于卓别林所言的“马戏团有限温存散场后的无限心酸”)。小老头的自恋与自嘲漫无尽头,一如3个情人的设计,以及对中产阶级、精神分析家、影评人与狂热影迷的大肆揶揄。| 笑料关键词摘选:关系的基石是运气,可控的只有艺术与自慰,直截了当地偷点子,存在主义课白卷满分。(9.0/10) |

|

各种致敬... |

|

boring,boring,boring |

|

最後一個鏡頭,總在自得與失落間順手撚出一絲溫柔。 |

|

伍迪的八部半,感觉并不晦涩,不缺幽默,女角色都很漂亮,他说他最喜欢Louis Armstrong |

|

woody allen聪明地将“八部半”像水一样灌进一只叫“戏中戏”的瓶子里,然后在瓶子上贴上一张叫“戏中戏”的标签 |

|

原来小老头不止会调侃中产阶级 知识分子和名流 也会调侃自己。。。 |

|

八部半之名人遭遇百态。在这部电影里,人性的丑态毕现,这个小老头还置之度外一样的继续絮絮叨叨那点男女关系,不过既不深刻又显得和全片基调格格不入,叙事还很混乱。三星半吧。你不是伯格曼不是费里尼,只是伍迪艾伦。 |

|

整个都像噩梦 |

|

玩脱了,从此以后他拍得再也不是喜剧。。 |

|

自传体。大卫林奇+波兰斯基式的开篇吓了我一跳。 |

|

如果你经常讲段子,那么等你想说点儿正事儿的时候,别人也会以为你在讲段子。伍迪艾伦一定对这种情况深有体会。结构很有趣。 |

|

三个美妞。 |

|

第一次觉得小失望,除了scoop——草 又是老头自己的最爱! |

![豆瓣评分]() 8.1 (10014票)

8.1 (10014票)

![IMDB评分]() 7.2 (24,302票)

7.2 (24,302票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 66%

烂番茄: 66%![TMDB评分]() 7.00 (热度:9.35)

7.00 (热度:9.35)