|

舍弃一般主流类型电影的基本叙事框架,几乎完全就是由引擎的轰鸣和各种机位的赛车飞驰交织而成,大量的素材想必也是采集自真实赛事,今天的观众可能很难真心投入一部这样的赛车“电影”,但需要想到的一点是,70年代初的电视转播技术跟今天完全不可同日而语,能在大银幕上看一场这样的赛事直播,对于当时的观众会是怎样一番耳目一新的体验?不过发车以及几处事故的剪辑,今天看来是有点做作了。 |

|

神奇和反传统的赛车片,犹如一场“体育赛事转播”中插了几段车手私生活,主角出场人物纪录片般的塑造,缺乏通常意义上的剧情(但仍然有经典的幕式结构),决胜负竟然就那么不加任何情绪地冲线了,片尾先出赛车驾驶员名字而非演职员名表,想象对当时的观众一定是场诧异的视听享受。赛车场面没有台词也几乎没有解说词,伴奏是引擎声和偶尔的轮胎摩擦声,听久了有些厌烦,但当它停下来时,我却有一种强烈的渴望想要再听到更多,而它也充分满足了我。车辆滑行、碰撞、翻滚和爆炸均是当时顶尖特技,顶尖到今天看依然叫人窒息。麦奎因真是跟赛车绝配的男人,对于“为什么要开得比别人快”的回答也是他自己的心里话吧。 |

|

看完了一部接近两个钟头,全程跟现场直播几乎没区别的赛车电影,还看得很紧张==这都不是记录片风格了,真就是现场直播啊,麦奎因满面风霜浑身脏兮兮胸前还带着血迹的样子真帅,出两次事故也没夺冠丝毫不影响前半段报废的保时捷20号和最后8分钟的保时捷21号才是主角,勒芒24小时耐力赛真够tough的 |

|

美国的70年代太神奇了,这都敢拍,这也能叫一个电影,拍得也真不错。 |

|

剧情寡淡,也没有深刻探讨什么。不过可以看看70年代如何赛车。按照毛姆读书理论。这部不能说是枯燥,但是也不会再多看一遍的电影。“自己是这部电影最后的观众”以标准要求,三星半 |

|

真的好多破鞋啊,各种破鞋,寡妇跟 Michael 到底是出于什么奇怪的羁绊呢?片尾字幕发现 Dick Attwood 居然在这里面亲自开车了,当然 McQueen 也亲自开了 |

|

福特GT40的纪录片…… |

|

【A】48年后曼高德的那部《极速车王》算是对本片最好的致敬了,尤其是雨战部分,无论是调度还是视觉效果皆为本片的延续。《极速车王》在现代戏剧化的创作思路中把视野从赛车竞技扩大至官僚主义的“绑架”,由此迸发出戏剧张力,古典、工整而极富观赏性。但这部48年前的《极速狂飙》简直就是个异类:时间/地域跨度被局特地限制在勒芒的24小时之内,人物更是如此,近乎空白,仅用寥寥几句台词交代其过往。与其说是一部好莱坞商业类型片,不如说这是一部虚构的「纪录电影」,简约化的「现场直播」,戏剧元素被尽可能的剥离,从而将视点重新聚焦于「赛车」之上,「赛道」之内。引擎的轰鸣取代了角色的对话,在纯粹的视与听之间迸发出无穷魅力。而全片的视点也不曾偏离赛场内的众生相,在仅存在于70s的影像质感下,猛然惊觉其「时代影像」的本质。 |

|

70年代啊!这都怎么拍的啊!也太刺激太写实了!堪比现在F1的直播啊!看介绍有个车手都开截肢了,太拼了啊!25年上映的电影版《F1》,没有其他要求,就跟这部一样就可以了!多点赛车,少点废话!片头这段从超多细节介绍勒芒赛事的影像太有趣太震撼了,这就叫体育产业的蓬勃和体育文化的兴旺啊。但是这部电影除赛车以外的内容还不如不拍。我还说这片子够有魄力让主角早早退赛,结果还能这样换回来?规则上可以吗?就算可以那这规则有点离谱吧我说实话。还有就是你们赛车就赛车呗,老惦记着人家老婆干什么啊?片子里提出的“为什么开车比别人快这么重要呢?”本来是个很值得探讨的问题,结果你这个片尾男女相视一笑,赛车的意义好像就变成博美人一笑了,整个体育项目的意义都被拉低到周幽王的层次了。 |

|

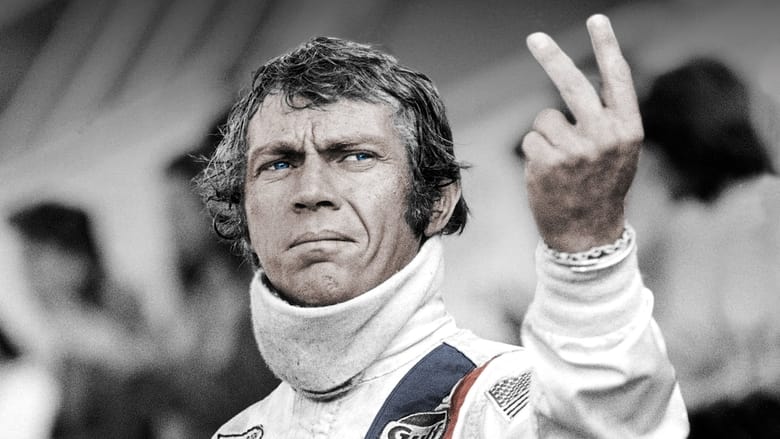

伟大的赛车电影 发动机的轰鸣声是最好的台词 完爆很多伪纪录片电影 史蒂夫麦昆演员中的赛车手 |

|

这到底是电影还是纪录片。有些无聊。 |

|

just for 917K and Steve McQueen. |

|

和想象得有很大出入。我的预想是,会有惊心动魄的巧妙构思,展现速度。实际上,在我快要投入速度盛宴时,镜头会移开对准赛场外的人们,仿佛在说:“不要过于投入这场赛事”。但亮点则是以剪辑配合音效,为我们展示绝妙的速度影像化。 |

|

赛车就像生命,有豪情与荣耀,紧张与压抑, 创伤与挫败,残酷与陨灭,盛宴散去野望落空时伤感落寞的余烬,但成败与否,成为赛车手都是不可抑制的原始冲动与必然的选择,大批观众分享着同样的秘密,这种集体无意识的痴迷也是寻找自我和个体化进程的一部分。 | 车祸①:夜间赛车,对不上焦→十字状散射的车灯,被打亮的路栏近在眼前,反打车手竭力应对的特写,zoom in蓄足张力,撞击声,定格车手特写,大火熊熊车胎飞出警报铃.etc

②:爆炸前慢镜和常速镜头组接,车手跃起切换大景别一瞬再切回,主体与灾难性环境交剪。

③:车外和车内(车窗碎裂+车手特写)拍摄的镜头互剪,后者起补丁+收尾的点睛作用。

惊厥式闪回中,慢镜头漫溢死一般的寂静(消去环境音)与间隔性突现反复挫伤神经的巨大撞击声对比强烈,像一次不可逃避也无法挽回的审判和酷刑。 |

|

非常极致的体育电影,几乎剥离了叙事,除了有少许男主的感情戏,其他都聚焦到了赛车本身,干脆利落的剪辑,速度感的镜头,应该影响到了后面的同类型题材,而且结尾也未落俗套,结合女主发问的为什么一定要赢呢引发关于竞技体育的思考。 |

|

技术尝试超验,但还是少了点人情。开端能先引入主角会好很多。 |

|

几乎没有什么台词,也没有什么戏剧化的片段,可以说是勒芒赛车精致全面冷静的纪录吧。跟极速车王我觉得是不太能比的,只是赛车领域的完全不同视角的两部电影吧,极速车王属于事件性构建,但勒芒应该算对赛事的全局构建。除了赛车的细节,记者、观众、赛道内外,都是很重要的部分。what is so important about driving faster than anyone else?Racing's important to men who do it well.When you're racing it's...it's life.Anything that happens before or after...it's just waiting. |

|

勉强两分。看睡着了,引擎声加单调的赛车画面,催眠效果一流。对话不多,开场半小时都几乎是默片,剧情也基本都是搬演勒芒24小时耐力赛的过程,虽然也有两个男主之间作为运动员的友谊,以及他们和女人的戏码,但都是点到即止的表现一下男女间的分歧、运动员衰老与伤病的感伤这些常规内容,刻画人物比较硬派。赛车部分不能让人满意,大部分是毫无意义的拍赛车行驶,当然也有撞车的刺激场面,但本身这场比赛没有任何附加值,比如比赛有什么意义,角色有参赛的目的以供观众共情,或者强调这次耐力赛对人精神和体力的折磨/考验,这些都没有,就纯纯的、机械的拍些破车搁那儿转圈,你哪怕怕个包含驾驶员在内的车内第一视角,让观众见识下职业赛车手恐怖的反应能力也好啊?就连这种镜头,本片都没有。要看狂野的赛车戏,本片比不过三个月前上映的《粉身碎骨》 |

|

赛车向Cult电影,另一种Grand Prix。 |

|

19.11. 26 第二遍。Steve McQueen最佳作品之一。McQueen从此和John Sturges闹掰 俩个硬汉至死都没和解 |

|

3.5娛樂。《1971年勒芒24小時耐力賽》戴耳機感受引擎聲,緊張得心快蹦出來。鐵漢不忘記感性告白:"A lot of people go through life doing things badly, Racing is important to men who do it well. When you're racing, it is life. Anything that happens before or after..... is just waiting." |

|

拍的70年的勒芒。场面给的特别大,从观众到组织方,从车手到车队,展现了70年代勒芒比赛的盛况与当时的社会风貌。大量的车辆疾驰而过的镜头,和车手特写快速剪在一起,音乐用的也特别克制。真实的车手和制作的字幕先出,最后才是演员。头一次觉得100分钟的电影闷。 |

|

这才是真正的赛车电影。Rush神马的弱爆了!This is racing! This is life! |

|

来吧,让你的骨血都在疾驰中燃烧,以荷尔蒙为原料。让激情热爱在狂飙中挥霍,即使有冲撞和粉碎,谁让我们需要任性和狂纵!看旌旗招展听机器轰鸣,泼洒你的光你的热你的刚你的烈你的专注你的粗豪。。。 |

|

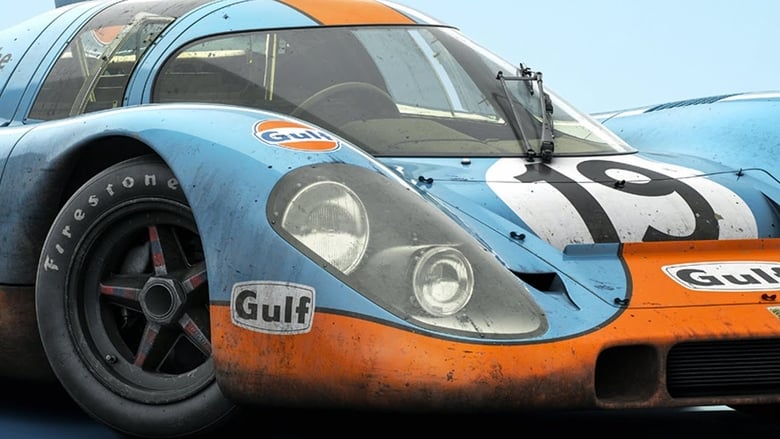

海湾石油涂装真好看。 |

|

一个非典型的赛车片,却是最为剥离了故事,只留下赛车的本味。

如果不是多机位与有些时候杂耍的剪辑,我甚至会觉得这更像是一部纪录片,你一圈一圈地在勒芒的赛道上行驶,24个小时,要怎样的热爱才能坚持下来呢。 |

|

8.4 真想不到什么人还会这样拍一部赛车电影,纪实性压倒题材的戏剧性,让故事只剩骨骼,把对白降到最少,只有铺天盖地此起彼伏的轰鸣浪潮,心跳声,欢呼声,引擎声,一部声音大片。 |

|

勒芒赛…真是和现场观众感同身受,紧张的同时也感到疲劳,当然和正在车道上生死博弈的车手无法并论。最大的问题是脸盲,不过法拉利和保时捷21号的对决还是很赞的!没有BGM光听声浪的感觉太爽了,想到当时用的还是转速超20000的V12引擎就觉得唏嘘啊 |

|

纪录片与电影的结合版,只是可惜这拍的是赛车,场上拼命刺激场下游散简单,两者节奏不一故事也未能并拢引起我的兴趣。最后15分钟的追逐和颁奖的对照画面不就是回归传统好莱坞吗。 |

|

整部片子的剧情乏善可陈,尤其前半段,蜻蜓点水般的情节让人觉得它似乎更像是一部纪录片。电影最大的价值就是在1971年,它对赛车运动这一题材拍摄技术的贡献。片子放到今天恐怕真不算耀眼,法拉利和保时捷两大巨头争霸勒芒拉力赛固然引人注目,但此类题材以今天电影观众的标准来说,也确实不够跌宕起伏惊心动魄。 |

|

更像是纪录片和剧情片的结合,毕竟大多数的镜头都是取材真实的勒芒赛车影像,后来的极速车王很好的填补了这一空缺,即使是70年代的电影,但里面的赛车戏依然能看的热血沸腾 |

|

71年的电影,看了一下车道旁边的广告。壳牌,道达尔,埃尔夫,马爹利,可口可乐,卢卡斯,菲罗多,BP,阿斯顿马丁,法拉利,保时捷,马天尼,佰达尔,飞利浦,老公司都还在 |

|

太屌了!!当年居然还能这么拍片的!!那些伪纪录片导演和这片子比简直弱爆了!!而且主要台词极少,第一次开口说他还时居然是在影片30分钟之后,影片最重要的台词是赛车的轰鸣声!这简直是一部教科书式的赛车电影,出发和结束那段剪辑简直太棒! |

|

What an enjoyment! What a life! What a film! |

|

表现方式相当纯粹了 |

|

7/10. No lines nor music. The hypercars do the talk and the V12 engines sing the songs. |

|

准纪录片式赛车电影,狂飙的不仅是疾驰的速度,还有沸腾的热血! |

|

去勒芒一边玩命喝酒一边看别人玩命是人生梦想之一 |

|

4.5

准神作。一部没什么故事的电影,看完后停留在大脑里最久的恐怕就是不间断的赛车引擎轰鸣的声音。很纯粹的呈现方式。声音做得好棒。 |

|

“这并不是一种几千分之一的几率,这是一种职业的拼搏运动。你可能遇到这种遭遇,而且可能发生第二次。”

“当一个人拿生命去冒险,难道不是应该为了很重要的是事情吗?”

“最好是这样,可是……”

“开车比所有人开的都快,有什么重要的?”

“很多人一生做什么都很差,赛车对擅长驾车的人很重要,在赛场上它就是生命。在它之气和之后发生的一切,都是为它做的等待。” |

|

以现在的视角来看,这部明显有七十年代的电影语言特征,甚至有些片段具有很强的实验性。基本上全片都是在发动机的轰隆声中度过,几处慢镜头回放是最触人心弦之处。片尾在音乐和镜头的渲染下,更是将情绪感染力拉满。 |

|

3.5。最纯粹的赛车电影,几乎从商业电影走向了纯粹纪录的极端影像。叙事被精简到几乎消失,对白极少,通篇被赛车引擎的轰鸣声填充。尤其值得肯定的是导演的调度水平,主观与客观镜头交替,拍摄比赛时各种角度的机位,工整有序。 |

|

最好看的赛车电影,没有之一 |

|

一部真正严肃的运动电影,以非言辞的直接性呈现了非语言的agon本身。女主的拷问带出语言最强有力的审查:言辞-联结-家社-正当的制束,也是片中唯一作为“话语”现身的台词。但agon本质上拒绝语言,行动自身就是行动的辩护——引擎轰鸣取代角色对话,只有纯粹电影才做得到,视与听的结合重新带来诗(或所谓生命)的可能性,在一个言辞已泛滥至虚弱而为恶的时代。

也因此,言辞的隐没完美诠释了该片唯一重要的台词:“When you're racing, ……it's life. Anything that happens before or after...it's just waiting.” |

|

把赛车放在第一位,没有故事情节,赛车运动拍的很惊心动魄,拍摄方法也很巧妙,在真实的比赛中拍摄。 |

|

有点像赛事纪录片,很紧凑;史蒂夫·麦奎因酷酷的,很有魅力。 |

|

纯粹。哪里有剧情。勒芒从此成为赛车电影的剧情圣地。 |

|

先锋前卫的影像实验,大胆的去情节化,无比真实的赛车场面,难以置信这是71年的片子。就是结局无可避免落了窠臼,慢镜头+男女对视就像言情片一样,鸡皮疙瘩尬出来了。 |

|

全程都在飙车,这应该是麦昆对白最少的作品了吧。 |

|

真实映像如此美妙,点到即止永远浪漫。 |

![豆瓣评分]() 8.3 (342票)

8.3 (342票)

![IMDB评分]() 6.7 (10507票)

6.7 (10507票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 67%

烂番茄: 67%![Metacritics评分]() Metacritics: 52

Metacritics: 52![TMDB评分]() 6.82 (热度:10.17)

6.82 (热度:10.17)