|

如果可以像这部片子一样,多一点跟超能,外太空无关的科幻片就好了。 |

|

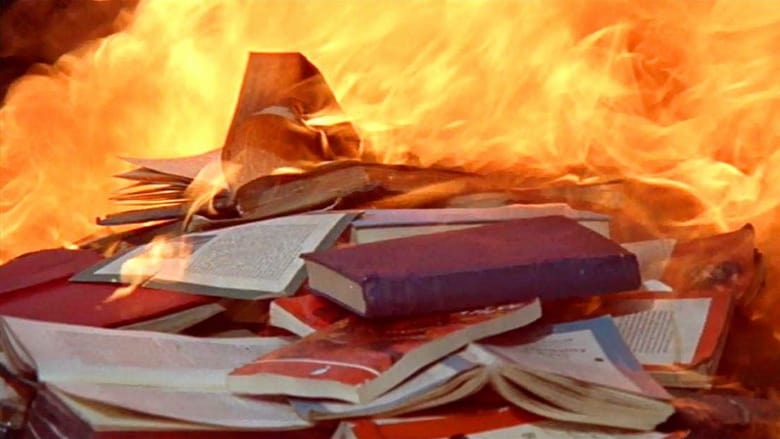

讲述人们被禁止读书,消防员专事焚书的年代,故事值得了解。结尾的book people部分感人,而特吕弗居然能把如此宏大的题材拍得如此之小家子气象而带着法式浪漫,也不知该佩服还是批评。 |

|

一个无聊的套路故事(一个烧书的消防员遇到一个爱书的姑娘,姑娘的几个提问引发了他对书籍的好奇,于是他开始藏书,他被妻子举报后逃到了一群爱书背书的人的群落里),未来感非常弱,看了电影后与之前光看了剧情简介时的感觉一样,还是那个时代的电影特色:只有背景音乐出彩。其实觉得被烧死的消防队长挺通透的(他显然看过很多书),人们即使能看到很多有思想的书,那又有什么用呢,还是改变不了世界,徒增烦恼而已。 |

|

戈达尔的《阿尔法城》上映后,时隔仅一年,特吕弗也用一部反乌托邦电影开始了自己的彩色电影历程。如果说戈达尔只是用科幻的外壳引出语言的重要性,特吕弗则实实在在的描绘了那个“焚烧”语言的社会。但由于时代的限制与思想的固化,无论是2018版还是本片都没能突破原著的格局。 |

|

看到那个老太太被烧书的火光吞噬,真是触目惊心。 |

|

原作的绝望、黑暗、压抑在这里统统被弱化,呈现出一个诡异的城市和浪漫的bookman社区,尤其是后者在原作中几乎是以一种信道群体的方式呈现的,宗教的神秘气息在这里被改造成了一个精神上的理想国,那个雪地里操着不同语言的人在背诵不同文字的书籍的场景,真像是某个晨读的清晨,充满希望。(其实这个故事可以有个续集,书籍禁令消失后,bookman以知识组织起新的知识信仰,长时间的背诵习惯使得他们停止思考专注传承,形成新的思维禁锢……) |

|

和戈达尔的阿尔法城一起看 |

|

特吕弗首部彩色片,反乌托邦科幻。1.苦大仇深的宏大叙事拍成了优雅清新的小家碧玉,同戈达尔[阿尔法城]差距不小。2.焚书殉道场景和片头的多个单色滤镜快推蒙太奇很赞。3.给达利画册的特写时间长得犯规,基本翻个遍。4.所有的思想家和哲学家们说同样一件事,只有我才是对的,其他人全是错的。(8.0/10) |

|

奔向自由 |

|

比原作好看很多,我很受不了原作的反現代電器。 |

|

老式科幻,虽有几处不错的内容设计,但这剧本写得实在生硬,食之无味。 |

|

意外得还算在好好讲故事,就还挺好看的~各种五毛钱特效很是欢乐,私货吐槽满地,结局book men部分也挺动人的~以及,本来以为法国新浪潮应该全灭的,这么看来,说不定,莫非,其实,是能对上特吕弗电波的。。。 |

|

每个书迷都必须要看的电影。。 |

![[已注销]](https://img3.doubanio.com/img/files/file-1609845567.png)

|

绝对是特吕弗最被低估的作品。 |

|

从基督教烧死女巫等异己到宗教裁判所烧死哥白尼,再到一九八四,也包括这个华氏451,都是当局对意见对知识对自由对理性的恐惧,当然事物有其两面性,但是对资源的独占是危险的潜流,是把独占者本身推向深渊的警示,从电影本身来讲同奥威尔的小说一样都是遵循堡垒从内部攻克的方式叙事,体制内先反 |

|

电影和原著基本吻合,最大的不同有两点,原著中失踪的女孩在电影结尾出现了,Bradbury认为Truffaut的改动“让电影结尾有了更欢快的气氛”,此外,书中的女孩很年轻,作者描述是17岁不到,非常纯真,而电影中由于女孩和男主角的妻子Mildred是同一个演员Julie Christie饰演,所以显得老气。 |

|

我最爱的科幻小说被改编地面目全非,看得我好心塞,尤其是结尾简直令人发指。。。色彩和构图很美,总体风格向希区柯克靠近(尤其Vertigo),配乐还是bernard herrmann, 不过从剧情本身而言,改编地很失败。 |

|

总觉得有些地方勉强,但跟小说比还是电影好。镜头对准书,让那些代表文明的书醒目地展现,比空讲道理好。另外特吕弗加重了两个女性角色,让女孩有始有终,也给了妻子一些同情,但同时这也另一方面削弱了男主角的力量。其实原著最重要的也只是卖个概念而已。 |

|

1.《太古和其他的时间》:谁只要见过世界的边界一次,他就会锥心地感受到自己遭受的禁锢。2.科幻作家哪怕以最坏的恶意揣测未来的世界,也料不到电视墙可以玩出手机屏幕短视频的花样随时随地占据人的时间,而步入知识的荒原却又如此轻易,根本无须大张旗鼓的点火:删除与封禁是白色的安静火焰,无时无刻不在无声无息燃烧着。3.他的第一本书注定是《大卫·科波菲尔》,“孩子妻”朵拉与聪慧的阿尼格丝的对照,从亲密关系的裂缝漏入一线光,照亮了他的处境。4.特吕弗的第一部彩色片。片头画外音读出演职员表和屋顶上电视天线彩色滤镜定格的设计,像是在呼应《蔑视》。男主梦境镜头用到了希区柯克变焦。一梦之后,他选择去往河的对岸。而特吕弗也由新浪潮走向了亲好莱坞。5.倒想看看河对岸的“书人们”中有没有一位“追忆似水年华”。 |

|

特吕弗的。。彩色。。科幻。。英语片。。。其实我觉得这故事不错,概念还行,虽然不知道为什么拍得笑点频频的,大概是因为没钱吧。。男主看了老半天才想起来是祖与占里面的,而且我真的好喜欢朱莉克里斯蒂! |

|

《华氏451》里没有任何一个情节是真正关乎书籍的,尽管它无时无刻不在作出爱书珍视书的姿态。影片的唯一矛盾点是在直接压迫进步人士的神经,毕竟远到秦始皇近到纳粹,焚书一事总是许多人最惊悚的梦靥。但这背后没有考虑到的是,书籍本身仅仅是文化记忆的载体,重点之事在于什么样的书得以出版,而又有什么书会葬身火堆。影片如此假道学地做出书籍拯救者的姿态,是落入了五六十年代对新媒体怀疑主义的窠臼。于是影片里唯一可看的是特吕弗的美学,影片的科幻布景简直是上承查克琼斯下启星球大战啊。 |

|

不能接受从一个乌托邦奔向另一个乌托邦。后一种生活依然反智 |

|

前半段手法比新浪潮时期的几部还花哨,如果能贯穿全片并把人物抽离出来肯定会更好看,可惜角色塑造太表面,政治寓言太直白肤浅,同戈达尔的《阿尔法城》相比真是差了不少。 |

|

新浪潮神马的 我表示无力… |

|

法国新浪潮导演,美国科幻作家小说,然后英国出品电影? |

|

片中焚烧的书大部分是特吕弗的最爱...还烧了本特吕弗写的书封面是筋疲力尽。祖哥和特吕弗全拧巴了互相讨厌对方,拍摄的最后两个星期俩人一句话没说过...祖哥还故意理发制造bug...贝尔蒙多曾被考虑出演此片,但由于英语国家观众不熟悉没能出演。 |

|

缺少深度。不过Julie Christie配短发造型真是尤物啊 |

|

题材很好,只是稍微沉闷了点,如果不是康永推荐,我应该不会看的 |

|

按说这不是特吕弗最好的电影,却是我最喜欢的特氏电影。 |

|

20191125周一20:06 焚烧甜美生活,逃避人生,最后不过是从这里去到那里,追求不同,内核一样,哪里寻求你的乌托邦,我想,没有人的地方!大概这电影是想让大家都热爱书本吧,对于日异泛滥的科技时代也许未来无需焚烧书本它自然会消失的了 |

|

特吕弗的第一部彩色片,居然是英语片,还是软科幻片。焚书坑儒这种事对我们是2000多年前的秦朝已有的传统。电影设定更极端化,读书会使人产生不平等,索性禁止所有阅读,让民众沉溺于”奶头乐“娱乐节目就足够了。电影开头的演职人员表是用旁白说的,从形式上呼应”禁止文字阅读“的设定。

和1984稍有相似之处,一线执法者长期接触禁止品,最容易被禁止品吸引发生转变。男主角家里的壁挂平板电视,和21世纪当今的显示效果几乎相同,足足领先了三十多年。 |

|

虽然许多人对这部片子评价不高,特吕弗自个也如此看待,但我觉得带点未来科幻味道的感觉,在1966年看来还是很酷的 |

|

怎么也想不到这本小说和Truffaut生出来的会是这样「中性」的结晶,哈。荒谬、控诉、批判、反思……都出不来。不是导演没这个想法,拍烧书还是拍得很有感情的,但其他地方就是有心使不上力。顶多算是「拍完」了而已。不是自己写的本子就暴露出画面想像力和执行力上的短板吧。这离《最后的地铁》还远。 |

|

大师就是大师;去往法兰克福. |

|

既不“特吕弗”也不像“1984”流的政治寓言,想不通这两者结合的可行性。 |

|

「Fahrenheit 451 is the temperature at wihch book paper catches fire and starts to burn.」「We're a minority of undersirables crying out in the wilderness. But it won't always be so. One day we shall be called on, one by one, to recite what we've learned. And then books will be printed again. And when the next age of darkness comes those who come after us will do again as we have done.」 |

|

3.5 特吕弗好像无论什么题材都能拍出爱情来。Oskar Werner的眼神跟Michael B. Jordan相比、时时刻刻充满着柔情蜜意。比较意外的还有小男孩Mark Lester像是走错片场穿越过来的(然而两小无猜明明是5年之后的事呀!)。 |

|

特吕弗叛变新浪潮之作 |

|

被SB的细节题毁了。 |

|

FRA->BOS |

|

焚书不抗儒 |

|

政治寓言,firemen's work is burning books |

|

大概能体会出表达的意思,但是碍于年代和技术,格局小了点 |

|

中段有点装B,结尾很感动 |

|

这形式与这故事太违和了,算是一种优雅的雷 |

|

来劲 |

|

未来的世界是消防员的。 |

|

读书时就觉得这本属于不可改编的电影,看完果然很失望。它的情节点少冲突又不够剧烈,改编要大幅动刀才能表达书中精神,结果电影偏偏中规中矩照搬原著。很好奇的是为何现在无人翻拍。 |

|

制片是英国?特吕弗脑海里的世界不一定吸引观众,但那一定是个缤纷奇异的地方。 |

|

補記 2年前看大銀幕. |

![豆瓣评分]() 7.5 (1666票)

7.5 (1666票)

![IMDB评分]() 7.2 (45,318票)

7.2 (45,318票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 81%

烂番茄: 81%![TMDB评分]() 7.20 (热度:10.93)

7.20 (热度:10.93)