|

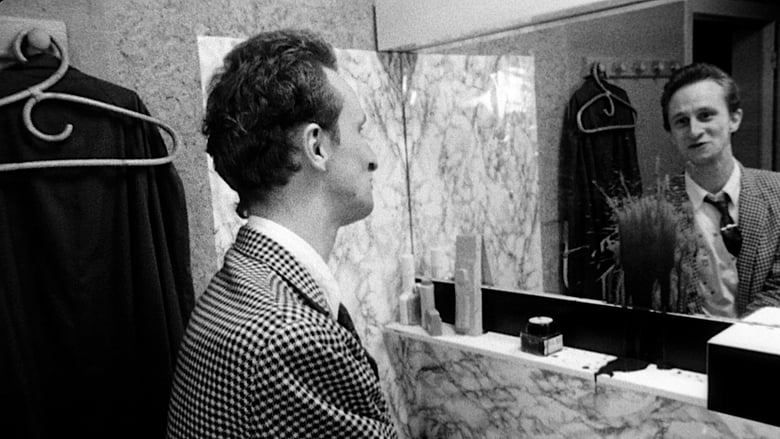

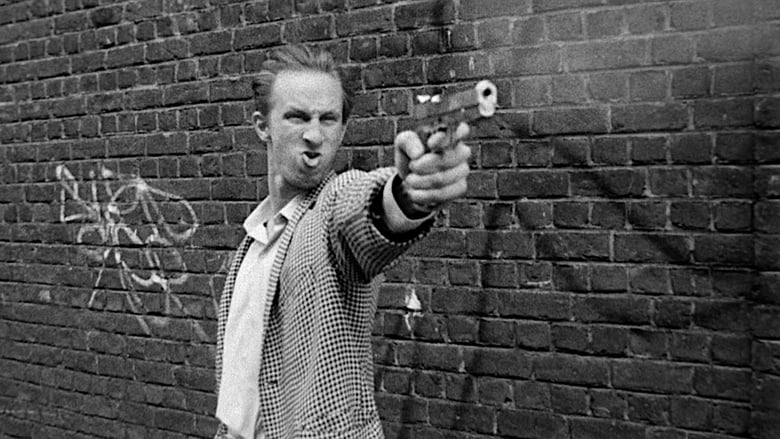

副题:关于杀人这件小事。伪纪录片。即兴诗,钢琴,枪,摄影机。沉尸所用的重物,成人要体重的三倍,小孩四倍,侏儒两倍,年迈的体质疏松之故要五倍,这样才不会浮起来。爱情会留下硫磺的味道。 |

|

客观到主观的转换渐变突兀自然又奇妙。 |

|

大家都觉得很有创意,都觉得很牛逼,但是效仿的作品却寥若晨星。 |

|

既没有大笑也没有反思。我认同“暴力存在于本能”的观点,但这并不意味着我看到暴力的行为不会反感,更不用提“落入导演的陷阱,觉得自己变成同伙”了。我不明白怎么多人喜欢拿它和昆汀比,在我看来两者是完全不同的,这片避开了道德问题,而在昆汀那里完全不用考虑道德,因为他白纸黑字告诉你“我就是假的,我就是血浆,我就是让你爽”。我还是更喜欢昆汀的态度。加一句,我实在是讨厌伪纪录片。 |

|

没劲 |

|

放在十多年后的现在来看,也是颠覆性的牛逼电影啊。所有的暴力与残杀就好像一个人的平凡工作一样平静自然。追杀的途中还会吟两句诗,看一看鸟。甚至当小孩拼命挣扎逃跑的时候,我居然还会感觉把小孩弄死是理所当然的。这个杀人犯就像我们所有的常人一样为人和善,有脾气,但是不变态。正因为一切都是那样的自然,让人不得不感慨万千。这部片子也颠覆性的使用了实时拍摄的方式(那段摄像机和采音隔离的搭配让我觉得非常绝),并且是在一种介于客观与不客观的间中角度莫名其妙的徘徊。三个电影学院的学生能够用一万五的成本拍出这么一个经典牛逼的电影 |

|

我没有办法装逼地去评论这部电影用了怎样的手法有多大的艺术价值cult气质有多彪悍,看过这部影片,瞬间会变得无法再相信任何美好。尽管没有太多暴力血腥的镜头,可是心里已经完全被黑暗所侵占。完全欣赏无力。千万慎重,好奇会害死猫,也会让你坠入地狱。 |

|

羡慕那些欧洲人的浪漫天赋。最后镜头传来鸽子的咕咕声,小混混们葬身废楼里的挽歌。一部杀人如麻的犯罪伪纪录片,靠街景,诗歌,风景,音乐,帅哥主角情节的合理编排,文艺可观得不像话。对于班,完美的杀人狂,天赋到处点满。绝对理性,向往自由,广交朋友,诗歌音乐美术信手拈来,有时候也会保护弱小,懂分寸。但狂放之下的心狠手辣,说白了还是小聪明,他再牛逼自成一派也只是混迹在街头单打独斗的小混混,所以,没有真正的队友,目标也只是想赚点钱,理所应当地被另一波小混混消灭。这是一个混混的消亡史。摄影主创的独白和一点一点加入班的杀人破格行为也显得很有趣,看多了,习惯了,就参与了,不过他们又笨又贪,本来身处白昼却被黑暗牵连死亡,傍上了班却又被自己的蠢笨害死。越想越觉得是一部有趣的电影,人生还有很多胶片,但是总有人觉得不够 |

|

伪杀人狂纪录片,吓死心脏病老太,各种杀人片段,剧组人被暴力传染轮奸家庭主妇并灭门,狂躁话唠又多愁善感的杀人狂,不禁让人想到《此房是我造》与本片的关系。最后杀手在吟诗中被爆头,摄制组被全歼,这样一个疯狂作恶的电影团队在被消灭时竟然如此叫人不舍,这就是电影的魅力。 |

|

Film_Noir |

|

论旁观者的被卷入。觉悟吧,世界上本没有纯粹的观察者和记录者。旁观即行动。 |

|

伪纪录的手法反而让我一直入不了戏= = |

|

观感惊人,伪纪录形式带来的粗砺感外,狂欢式轮奸、摄制组相遇等几场戏都细思极恐并发人深省,全程法制缺席也带来了谜之架空感。 |

|

三星半,想象力爆棚的局部写实,在一个命题里详尽的表现人物,这一点很棒。整部电影非常流畅,并且不工于技巧,一方面是成本所限的拍摄方式,一方面的创作上打破了一种起承转合的思路,一个杀人,一段拍摄,看起来拍的是杀人,实际上拍的是隐藏的摄像机,如此一样,眼睛就很好的被固定在观看主角的身上了,不体验他,但要看着他。男主角的表演保持了很好的兴奋感,电影的成功离不开他控制节奏,基本上摄影机就是跟着他胡来,他需要高度紧张,不一定知道自己要怎么演,但是一定要知道自己的作用,创作的理性大于内容上的感性。 |

|

观影过程极为压抑。难以想象这样一部口味浓重、并对着当局浇大便的影片,出自三个学生的实验。摄影机代替观众的双眼,冷眼旁观着几可乱真的疯狂杀戮。多数人并没有想着将凶手绳之于法,而是嘻哈着与其同流合污。这才是丧心病狂的。 |

|

两部反类型至极的杀手题材电影,一部是彭浩翔的《买凶拍人》(结尾泄气),一部是《人咬狗》(越演越烈),你永远不知道年轻人会怎样捣毁这个墨守成规的世界 |

![[已注销]](https://img3.doubanio.com/img/files/file-1609845567.png)

|

解构纪录片 |

|

暴力在冷笑话的[人咬狗]里毫无来由,这是因为它并不着眼于暴力本身,而是媒体上对暴力的展现。电影内部的摄影机逐渐失去了距离和客观性,成为了暴力的帮凶。但摄影机背后的真正观众与这部摄影机之间是什么关系,这个问题没有被回答。麻木的我一直在期待男主角拿枪射杀镜头后的摄影组,这才是一场好戏。 |

|

http://www.tudou.com/playlist/p/l4023316.html |

|

nouvelle vague的影子,加上lars von trier的一点精神,john cassavetes的一些料。不过如果是在电影院里应该会有点累。另外就是benoit其实在演他自己而已,他在现实中也差不多这样,这么多年过去了,他一直还是“疯疯”的。想了解的人可以看一下今年他在戛纳grand bain的采访。电影是文化性的,有些时候外国人看到一个从来没有看过的东西,容易拜神。中国人是只要是美国媒体拜的欧洲神,基本上也会拜拜。这种片子对我没有任何吸引力,我没有看到所谓创新,也没有看到多么与众不同,从风格上我宁愿去看pierre perrault的La bête lumineuse,从真正人性暴力的角度我更愿意重看maurice pialat。 过誉的一部电影,一段段,破碎的,断裂的。好吧 |

|

这部电影很操蛋。 |

|

没看懂要表达啥

|

|

学生作品,形式很独特啊! |

|

贱精之极的片子,超级反类型。 |

|

这部黑白独立电影疯狂、混乱、不羁、病态,它的先锋实验精神在今天看来依然惊世骇俗,其中散发的另类的幽默感与极端的暴力相映成趣,弥漫着危险却又迷人的气质。 |

|

8/10。道德混乱电影的开山力作,影响了《天生杀人狂》《当你熟睡》。摄影师时而让剧中人物正面接受采访、时而照亮黑暗和画面变焦来搜寻目标,观众心理主动站在杀手,游戏式的跳切、同期录音、胶片倒放形成风格化的断片效果,配着勒死的老者、癫痫的女性、枕头闷死的小孩、无来由的枪战,只管杀个痛快! @2014-12-08 00:38:41 |

|

如特典中访谈所言,如果说本片关乎暴力,不如说这是一部关于拍电影的电影。可以和《买凶拍人》对比来了,及摄影机与杀人问题。 |

|

好的坏电影 |

|

毁三观,秀下限。 |

|

此人100% pure evil,还神他妈是表现派。有那么一系列的犯罪片都在讲政府改造/复仇私刑与青年犯罪之间的故事,因为单独讲青年犯罪好像很没得讲,本来行为就毫无逻辑,这种人的心路历程最多只剩下忏悔。这部如此直接了当,抛开那些以正常人审视犯罪的传统套路,直接切入杀人犯的视角,媒体曝光和杀人手法拙劣等技术性失误才是本片的痛点。还把“我热爱艺术,美学造诣有得一批,爱好就是及时行乐幸灾乐祸,翻出黑暗面给俗人们开开眼”的傻逼人设展现得要多直接有多直接,惹人厌程度直达巅峰,感觉自己全身上下被冒犯。杀人场景也拍的巨他吗真实,看的我心惊肉跳,隔几分钟就要喝口水压压惊,突然就想这辈子一心向善笃信宗教。这种片子,这种主人公,所带来的煽动力完全是逆向的。监狱改造片就应该播这个。 |

|

伪记录+1 |

|

不建议观看 |

|

好! |

|

本以为很犀利。 |

|

创意绝佳,极富黑色幽默 |

|

杀人犯的日常与狂欢。和睦的家庭,健谈的性格,这与大多影视剧描述的变态杀手并不一样,甚至完全相反,对于杀人他从没有丝毫犹豫和不忍,更谈不上良心和忏悔,所以我们找不到原因,这就是天生杀人狂吧。而导演和摄影作为帮凶又是什么原因?邪恶崇拜?人性中隐匿的恶借此得以释放?结尾三人的瞬间爆头为何让人感觉怅怅然?是复仇?是另外一个杀人取乐的恶魔?作为观众的我们是面对杀戮连呼过瘾还是为每位死者心生怜悯? |

|

文艺青年最变态 |

|

暴力是一种传染病。粗颗粒,手持,很有代入感也很有创意,但我觉得拍成短片不错。 |

|

从旁观到参与,发掘恶的因子。 |

|

导演死的早也算是积德行善造福电影界了 |

|

旁观罪恶 |

|

原来是比利时电影学院的学生拍的伪纪录片!!屌爆了!!! |

|

nice |

|

在粗糲系列里還算能看吧。 |

|

上帝人化 |

|

大學電影課全班一起經歷了一次高潮 |

|

暴力与艺术的结合,伪记录与黑白镜头的结合 |

|

4.5 |

|

人性本恶~ |

|

又一个“啊!我想到一个好点子!——什么!已经有人拍过了!”的绝佳例子…… |

![豆瓣评分]() 8.0 (6919票)

8.0 (6919票)

![IMDB评分]() 7.4 (42,142票)

7.4 (42,142票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 74%

烂番茄: 74%![Metacritics评分]() Metacritics: 67

Metacritics: 67![TMDB评分]() 7.21 (热度:9.98)

7.21 (热度:9.98)