|

為什麼我看到都快絕望死了,知道大家都在找自己也沒有用,就是逃不掉,要麼被抓要麼被拉去打黑工和囚禁在荒野,尤其是最後彷彿平行宇宙中的同一個人的對望,太憋太難受了,基本情節令人感覺太不舒服了。 |

|

还是太生硬了,一切隐喻都需要藉由角色直接以类似影评的方式说出口。衰微与无主之地的描写让人想到《邮差的白夜》或库斯图里卡,但水平全无可比性。为什么男性叙事者热爱在乡愁中插入已婚男人和少女的情欲? |

|

地下埋葬着德国士兵的头骨,地上生活着失去土地的居民。空中有降落幻象的伞兵,水里有逝去文明的幽魂。胶水可以黏玻璃,鼻梁可以夹勺子,舞台上的真身金刚不坏,土地上的葵花虽死犹生。荒凉小镇既是文明的法外之地,也是蛮荒的诺亚方舟。水库里冒出女人的招魂曲,火山上播出男人的寻人信,时代俱往矣。 |

|

有人问片名《火山》是什么意思,导演说,当地有很多地方都不是本来的名字,比如说一个农场的名字会叫宇宙,这些名字跟实际的东西没什么关系,所以这部电影起了火山这个名字。另一个原因是,片中的地点处于一个敏感紧张的战争地带,就像处于一个火山口。其实电影里有很多类似的符号和隐喻,不过在导演慢节奏的镜头下,这些东西变得非常隐晦。 |

|

荒蛮的乌克兰大地,坑你害你,那肥沃又贫穷的土地上一切影像本身都带有魔幻现实风格。 |

|

男主像从村上春树早期小说里走出来的人物,虚无、空乏、安静的接受世界的变形,他误入了加西亚·马尔克斯的世界,死去的人还会出现,海底下还有居民,干枯的向日葵坚挺生长着,未来的自己和现在的自己呼吸着同一片空气.,政治隐喻几乎没有看懂,但是一些意想不到的镜头真的会在视网膜上停留很久,很久 |

|

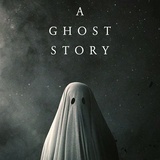

海报配色是乌克兰国旗。因涉及东欧一定历史政治背景,再加上节奏很慢,符号隐喻较多,所以中国观众可能较难进入,但片子我喜欢。从第一个垂直俯拍轮船的超级长镜头开始奠定全片迟缓迷幻基调,曾经的老渔场主带着滞留在这里的德国间谍小伙子,用探测器挖军工废铁卖。这里没有政府,没有总统,没有工作,只有荒原和虚无,唱诗班的幽魂不时像海市蜃楼一般出现。青年们被送往战场,德国俄国的力量在这个火山口村庄拉锯,战争似乎一触即发,结尾德国伞兵如白莲般在蓝天上开花。导演手法很克制,偶尔还展现出一些幽默感,一部令人回味的小众作品。 |

|

2022-03-13 #UKR 领地与时间处在休眠的间隙。生造各种指涉,又无处落地,实在有点呆板。 |

|

真是在糟蹋“隐喻”这个概念…… |

|

@Ukrainian Film Club. Dovzhenko's sunflowers have long withered and been reincarnated/incarcerated in non-degradable plastic lives. |

|

导演用枯萎的向日葵田、摔碎的西瓜、荒芜的戈壁、水下荒城……构建了一个严肃的超现实的历史空间,并将主角们塞进其中。第一个镜头奠定节奏,大量政治和历史意象映射乌克兰小民族,在俄国力量和德国夹缝中的沉重生活,许多镜头都让人久久难忘,尤其剧照里的那张。 |

|

#平遥#不知道说啥了。 |

|

除了摄影还行 |

|

SB亵渎烧JB脑 |

|

这片子荒诞现实的冷幽默喜剧范儿像极了去年的《比利时之王》,都是沦落异境的荒唐奇遇又充满了纪实感。可以窥见乌克兰村落在国家的经济与秩序双重崩溃后公民的无所适从,男人游手好闲四处寻衅茬架以释放对现实的无力以及多余的精力,女人们陆续离开或沦为“性资源”。但一片混乱中,仍有人对这片贫瘠(人为)的土地怀有深深眷恋。男主角帅得像个模特居然是录音师…女主的爸爸vova叔叔这个角色设计得太讨喜了。导演本人也很可爱。 |

|

这世界上多得是你没有见识过的生存方式和你无从理解的了无生趣。当五个七年计划在大多数人的脑子里生了根,当结婚生子成家立业变成大多数人约定俗成的任务和仪式,那无处不在的自由女神像就成了只能埋藏在心底最深处的欲念,和永无实现之日的讽刺。别去指责任何人,因为你一点都不了解他们。【平遥电影节2018.10.16 |

|

黑色幽默、喜剧这是豆瓣给的标签,简介也是那个样子。我怎么看的不是这个意思,是百无聊赖的、没有生机的乌克兰。 |

|

6/10 |

|

@PYIFF 2018 | 首映场没看完,重复场补完,开头落雨俯拍船只一段很美 (Kept thinking about James Blunt all the time...还是看不进去 |

|

🍉好突兀,好壓抑 |

|

你要这么拍,我可就看不懂了 |

|

导演纪录片功底在,镜头平缓,但是不断暗涌的情绪,像静静的活火山口 |

|

电影节特供片。视觉比长江图啊贾樟柯之流啊还精致些。 |

|

德文 乌克兰电影系列影像交流 AS 徐枫 罗曼·邦达尔丘克 |

|

延续了诗电影式的构图,感觉看不到未来的民族更偏向“虚度”不能逃离的现实。片中的卡霍夫卡大坝已经炸毁,导演却开玩笑地说,它被炸时没能涌起16米的巨浪。 |

|

#Memory and Future: A CENTURY OF THE UKRAINIAN CINEMA @歌德学院

全片的关键情境莫在于那个在无边际农田中的大坑,这无疑可以认做是一场死亡/新生,叙事从这里被分割为前后两段,后半段可被视为死后世界——彼岸。而类似的场景构建在《红高粱》里却有着惊人的偕同,如果说《红高粱》是一种被(子嗣)叙述的过去的故事,那么本片在彼岸世界的呈现——无政府状态下的乌克兰土地——则是一种悲观下的被(无子嗣)憧憬的最后结局,但仍不作为最终归宿。 |

|

年度最爱开场与结尾。 |

|

身份的缺失困境,唱诗班的幽灵如同「共产主义的幽灵」依旧困扰着生者。 |

|

集体幻想与乡愁。四年后的今天,当赫尔松沦陷,片中荒凉的向日葵田、水下的城市和从天而降的伞兵,不再是难以理解的隐喻。「你就没想到要离开这里吗?」「这片土地把我留住了。」 |

|

3.5 |

|

电影延长了我们三倍生命。

作为苏联的一部分,这里曾是二线战场,是修建水库后形成土地,更是与世隔绝的地方,时代在变化,这里却没什么变化。导演初心是让主角离这里越来越近,最终意识到自己可以属于这里。

开篇的长镜头帮助观众平静下来,适应全片的节奏,大桥的关闭则暗示即将进入的电影里的封闭的空间。最后一幕的降落伞,预示着拯救和希望。挺有意思的。 |

|

战争爆发后观看好像一切都豁然开朗🙁 |

|

这是喜剧? |

|

被遗弃的、被分裂的故土,末日化的影像,船是漂泊,河流是迷失,废墟上无处为家,父与子关系的寻找与重建,基辅的儿子,南部的爹,家已不是家,被内战消耗,被俄美当做角力场的,这个叫乌克兰的国家,这声漫长又无望的叹息。 |

|

充满隐喻和象征,奇幻的故事隐藏着严肃的社会问题。喜欢那几个突如其来的打人镜头。 |

|

老实说,我确实偏爱傻里傻气还落魄无助的男主,所以前半段我一直对影片抱有好感。不少冷幽默细节的设置也能让我会心一笑,观感也不错。本以为是超现实情节,但是看着看着觉得这些情节发生得也在其自有逻辑之内。影片结尾处还夹杂了点人生展望的魔幻感,但是也没重点突出,加上对其历史与政治的不了解,令我总觉得自己在过度解读。 |

|

2018-226.PYIFF-32 |

|

梦境的虚渺与现实的骨感并存,有着一种荒诞的残败感,像是一个摇摇欲坠的梦,底下是无尽的死寂萧凄。夹在割裂的政治分裂与战争摧残里的边境小镇,正如这大片枯萎的向日葵了无生机,而身处其中的人们,总是带着残缺的身份灵魂在这片土地上幽幽飘荡 |

|

乌克兰城市青年误闯偏僻小镇。小镇似乎有点与世隔绝,又因现实而呈一种无序状态,人民自得其所,或许是因为这一切并不陌生,或许是将未来投向了历史。抒情和细节方面不算特别,但呈现的社会状态和生存状态很鲜明生动。 |

|

超预期 歌德学院从未让我失望 一部政治反讽的乌克兰电影 |

|

不太熟悉相关历史背景的完全看不到背后的隐喻,超现实主义的叙事方法还是挺有意思的 |

|

【北京:歌德學院·烏克蘭電影展】

歐洲瘦子喜劇。 |

|

3.8 厚重的选题 影像却轻盈的像水草 反复出现的浪潮 干枯的向日葵 船舶 运河 小麦 一切都熨贴着大地 民族神话没有被现代战争机器切开 最后降落的伞兵像水母一样在天空中浮动的镜头就消解了一切 唯一不好的地方是台词太直给反而冲刷了太多朦胧可解读的丰富表意 |

|

这个地方充满恶意,善意也夹杂私心。一旦进来就无法脱身……摄影很舒服,加一星 |

|

故事脱胎于纪录片,却用魔幻现实主义的方式展开,这个故事平移到三峡库区也毫无违和感。喜欢! |

|

@Ukrainian House Rotterdam |

|

属于一直关注乌克兰问题的人能看明白 |

|

荒诞喜剧效果挺好的 摄影也赏心悦目 算是意外惊喜了 这个结局稍有点没看明白 |

|

摄影反倒很突出 |

|

摄影不错 |

![豆瓣评分]() 6.9 (313票)

6.9 (313票)

![IMDB评分]() 6.7 (105票)

6.7 (105票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 86%

烂番茄: 86%