|

有的导演拍穷人,是把穷人当老鼠,把穷人当做小白鼠。肯洛奇拍老鼠,是他真的爱老鼠 |

|

《底层生活》,尽管底层人类顽强生猛,不知忧郁,底层生活底色是晦暗消沉,愤怒危险,一点点生活的亮色都无法照亮一点时刻。

不知道豆瓣标记为“喜剧”是什么心态……苦死,我真的看不出喜剧片的感觉,只看到贫贱百事哀。 |

|

兴许有过相同生活经历的能有共鸣。 |

|

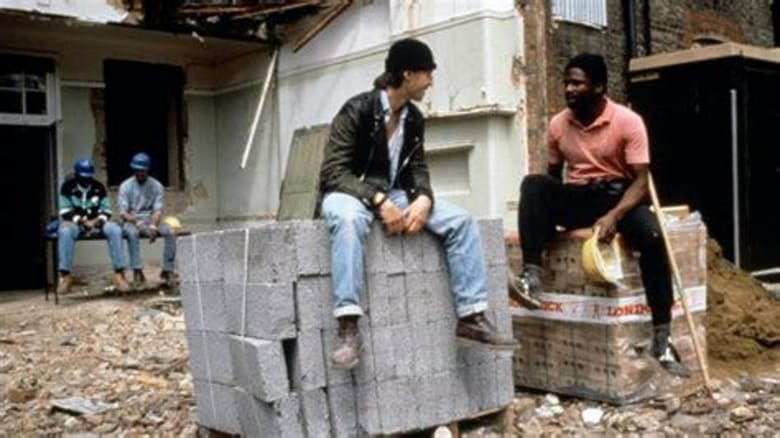

都说肯洛奇这些年一点都没变,其实他是变温和了。布莱克里面互相帮助的人,在《底层生活》里完全不存在,每个人都在为生活做最卑微的挣扎,“建筑工人自己却无家可归”,一句话就点明了问题有多严重。当然电影还是一如既往的幽默,我能理解肯洛奇对相同题材的迷恋了,这些故事有无限的可能性 |

|

被冷笑话和脏话稀释后的建筑工的生活底色还是惨,居无定所、朝不保夕、收入微薄、工作没有安全保障。虽然他们也许不认真去想这些,只是处理眼前的困难,只是活着,可脚手架不堪到摔死人的程度,还是激发了他们纵火的行为。底层的老鼠从火里跑出来,而他们就像它们一样,失去了经济来源和栖身之处,谁又来解决这些底层问题。。。 |

|

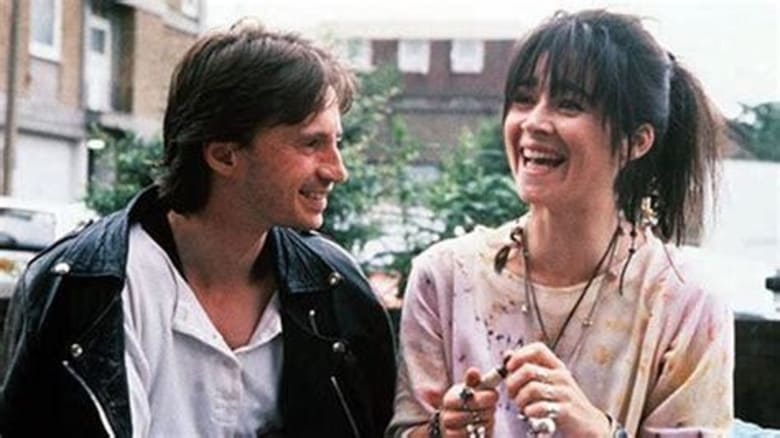

1980 年代,肯·洛奇因资金匮乏而制作的故事片很少,《底层生活》给了他第二次机会,比尔杰西的剧本是基于他自己在建筑工地工作的经验,包括罗伯特卡莱尔和瑞奇汤姆林森在内的大多数演员也曾在建筑行业工作过。汤姆林森在 1970 年代因组织罢工而入狱。这部电影展示了主角们的友情和幽默,以及他们压抑的工作环境。低预算意味着只有五周的拍摄时间。Loach说这意味着“人们必须快速移动,当他们这样做时,周围会有很多能量,这会使表演变得更好。” 他很少向演员提供有关他们角色的预先信息,在拍摄过程中,任事件以自发、自然的方式推进,电影融合了与故事片和纪录片相关的风格,尤其是最后一场大火,充满了暧昧、愤怒、愉悦,就像乔伊斯《死者》中结尾覆盖宇宙的大雪,带来一种让人荡气回肠的、和解式的寂静,有史以来,暴力被伸张 |

|

原名的「下等人」之意对应上了结尾的鼠辈流窜,而看着那团烈火两人也并没有多兴奋。前后对比回回相扣向人们解释底层生活的问题和荒诞性,要求提升安全系数的工人被解雇随后没有解决的隐患导致另一个工人摔死,跟母亲打电话说自己没在牢狱而在世界之巅转眼就真的进了局子。可是它往上没有将矛头真的指向撒切尔,往下又没有对这个群体、或是肯洛奇应该没有直接经验过的嬉皮生活注入更多情绪,如果这只是为了一种相对冰冷的观察记录,个人感觉就没有比《对不起,我们错过了你》那样略抓马的情节剧路径更适合发出底层人的声音。 |

|

4.5 电影突然就结束了,忍不住落下眼泪。很想知道人物在电影结束之后都在干什么。胖叔去哪了?苏珊呢?梦想非洲的青年他活下来了吗?被警察逮捕的哥们怎么样了?还有男主,他下一步会去做什么?好牵挂他们所有人后来的命运。 |

|

「把薪水保持在一个足够低的水平,工人们只能靠它活到第二天的黎明。这样一来,除了继续辛苦工作,他们别无选择」——结合『工作、消费主义和新穷人』这本书看,可能会对这部电影植入更深的情感触动。在肯·洛奇普遍冷静和客观的现实主义题材作品中,这一部无疑是其中最有张力的之一,同时也直截了当地宣泄了很多的不满与愤慨。而恰好这种直抒胸臆的果敢与气概,这种对于底层人民带有偏袒式的关怀,令我十分喜爱。 |

|

他们烧掉了房子,老鼠无处逃生,

就像如果推翻制度,死的最后依旧是穷人。 |

|

底层人物与老鼠的互文做得不够绝(比较照应后来的《自由世界》)。肯洛奇还是爱他镜头里的人物啊,对这个阶级的革命乐观主义友情的描画令人动容。 |

|

为导演之后一系列替工人阶级发声的作品奠定了基调,试图以生活和精神两方面还原底层劳动者的真实状况,拿着微薄的收入干着没有安全保障的工作,或是追寻音乐梦想的路上惨遭碰壁,这些“失败者联盟”暴露出了社会存在的问题,就像那个迟早会出事的脚手架,政策根基不稳跌下去的还是这些底层人民,结尾付之一炬后的抱头鼠窜也是相当讽刺。 |

|

7.8 1990年了,不该还有人无家可归。建筑工人无家可归,建筑工人放火烧屋,情节无奈,但态度不扬不抑,用喜感冲淡惨度,没有保障的底层群氓们有说有笑。 |

|

The accents of the characters was so heavy that the film provided subtitles, even for British audiences...看的时候一开始懒得找字幕,妈耶,真的知道在讲英语但是就是听不明白惹... |

|

6.5。大量議題直至今日仍刺痛著社會系統的積弊,但音樂鋪排和女性形象太過時了。 |

|

底层人民的求生与被压迫。人物基本都是在对话中用来塑造丰富的层次。主角为代表的群像还是比较鲜活的。 |

|

字幕超烂十分影响观感。让阶级的锋芒隐于现实表象之下,用喜剧消解虚假的悲悯,只专注于人物的真实,以至于结局并未“收束”反而走向“发散”,被解雇的“刺头”离开就离开了,破裂的情感找不到下文,被警察逮捕的工友再也没有出现,让工人生死未卜的事故不了了之,愤怒之下烧毁了自己建造起的房屋,但那些老鼠仍然惊慌窜动,一切都没有结果,一切都不曾改变。 |

|

可你却总是笑我一无所有 |

|

需要承受外部不以为意的侮辱和损害,也需要面对自我遮蔽变形的自厌与自怜,这些底层群氓的悲剧,并不需要额外刺激因素,说到底只是一个预期和预感一点点实现的过程,而在这样的现实面前、在悲悯的底色之上,那个时期的肯洛奇为这些老鼠一样的家伙们最终定位到的仍是某种倔强和昂扬的情绪和状态,结尾那场大火正是在命运的四面围堵、生活的无依可归之中,他们为自己的存在作出的反抗与证明。简练中的生动,残酷里的幽默,悲哀和理解在肯·洛奇写实基底又充满主动性的叙述中,被同时赋予感动和力量,这种视角、这份本领从四十多年前一直延续至今则让这一切愈加珍贵了。 |

|

@ Pathé Angers (festival premiers plans) |

|

粗砺的写实影像,“有时候你真该对别人多有点信心”,但那真的很难,在底层挣扎的人们连相信自己都很难,谈何信任他人,他们就像老鼠一样,随时可能毙命,每天的奔波都只是为了活着而已,看不见任何未来。 |

|

33年后看,也许有些地方稍套路化或过时,比如对老鼠意象的使用,对音乐的使用,两人感情的走势,喜剧场面的设计等,但整体还是与肯洛奇其他电影一样,好看又可信。对工人群体的观察力、对演员的调教最值得其他导演学习。结尾写出了愤怒。 |

|

《底层生活》《群氓,乌合之众》,一群犹如老鼠的乌合之众,有着做卖短裤生意的梦想,过着周四发薪周日被辞的日子,还有个有唱歌的梦想终是吸上了毒的妹子,还有温馨的生日蛋糕,撒失败的骨灰,还有那个想回非洲没有真名的哥们……

肯洛奇在撒切尔夫人时代的底层生活和那熊熊烈火…… |

|

有谁能拒绝肯·洛奇呢,他对底层的关注是那么得真切,那个年代英国伦敦底层loser的状态,底层之间的友情与口角,被压迫剥削之后的愤怒与爆发。如今已然功成名就的大导演中还有多少人在一如既往地密切关注着这些被遗忘的大多数。 |

|

就我一家之言來說,肯·洛奇的這部我覺得稍顯平淡了點,遠没有《我是布萊克》和《對不起,我們錯過了你》給我的觸動大(布萊克裡女主人公到接濟所餓瘋當場開罐頭來吃的場景十分記憶猶新;還有change the shit music on the phone;錯過了你裡媽媽的角色表演十分抓人,結尾前在醫院爆發的戲份十分具有張力),似乎沒有哪一場戲我眼前一亮的感覺。當然,可能也跟我自己的觀影偏好有關係,我偏好偏重視聽語言和強烈影像風格的電影,肯·洛奇很明顯不是這一派的(雖然目前我只看過他三部作品),他的電影往往啟用素人演員,卻(神奇地)能在他的指導下完全不遜於專業演員,完全感覺不出演戲生疏,非常能融入肯·洛奇電影一貫的底層人民的故事,可能也跟他的電影一般都是90分鐘左右有關係,不至于吃重戲份過多。 |

|

最高级的那类现实基调情节剧,并入了大量真实的生存环境,且不囿于情节剧的drama,把矛盾深深嵌入个体与群体的当下处境之间,使得“阶级”一词以丰满的情态展开它的意义:一面是区分层级的身份秉性,一面也是和不同层级之间的交往,有融合有互动,更多是无法前后通透的阻隔,就让真性情的鲜活衬托出更为有力的悲剧性来。

因此肯洛奇总是也被这层阶级的意义逼迫成急促的行动者风格,没有和时间共处的“文艺时刻”,因为“劳动者没时间感伤,抑郁是属于中产阶级的”,是生存性的,却又是反生存主义的,被推着走,被迫与秉性为伴,那是为了结成同盟和自我防御体系,却难真正地以确认自我,极致真实的底层状态。 |

|

@Metrograph |

|

无产阶级就要在沉默中爆发!最后那个老鼠的意象有点牛逼,真是抱头鼠窜。肯洛奇老爷爷一如既往的对穷人充满同情心 |

|

6/13。一队建筑工人的生活片段,活泼的音乐,喜欢聊政治的工友,还未出现的工会,一段感情,一次意外,一场报复。 |

|

肯·洛奇的分水岭①被侮辱的与被损害的人们所结成的社群,以及其间的友爱,这以部里最典型的就是那场《With A Little Help From My Friends》的合唱;②“我控诉”:《底层生活》里以突然起意的纵火作结,但纵火后他们的生活变成什么样了?肯·洛奇把故事截在这里,我们看到火光里老鼠们张皇失措,于是体认到一份悲悯,以及愤怒——但只停留在对愤怒的“表达”;到了《我是布莱克》,肯·洛奇让人物在市政厅墙上写标语,把它作插曲而非故事的终结,大家说肯·洛奇在变得温和,但我想他是在补完三十年前《底层生活》里的缺口;③独属工人阶级的幽默,想到《光猪六壮士》,但后者的出现多由于工人阶级的悲剧书写随着工人阶级的消失而消失,而《底》的幽默只能显露在日常对话中,是现实的复刻,也见到以乐抵哀的无奈。 |

|

不知道为何要翻译成《底层生活》,实际上直译《乌合之众》感觉会更好。这就是描述底层的群戏,每一个人物都涉及到某些社会问题,毒品,劳工/工会,失业,种族主义/移民等等。这类电影,演员真是太重要了,必须要完全地融入真实,男主可能是唯一的专业演员,洛奇调教的很不错。从这部开始,肯·洛奇似乎找到了自己的使命——一以贯之地关注底层阶级。这部中还有一些匠气的成分,比如几处老鼠戏,比如最后的大火,在肯·洛奇的手法日趋成熟之后这些意象和符号统统都不再需要了,因为还有什么比活生生的人和真实鲜活的生活更加具有生命力呢? |

|

很难不喜欢Emer McCourt...最后一幕想到Horí, má panenko |

|

工人的队伍并不像铁一样坚硬,他们之间夹杂着随性的脏话与玩笑式的态度,他们的队伍被种族、地域刮出道道裂痕。他们在脏乱违规的工地拆卸公寓,外面是大批的产业后备军。哪怕是对安全设施的诉求,都能导致被解雇。主角的爱情被混混的毒品摧毁了,他的工友先是被解雇,再是因安全设施不牢固而被摔死。心中的怒火成为了施工公寓的熊熊烈火。可是在老鼠依然在废墟上飞窜,工人阶级的地位依然不会改善。 |

|

仿佛看到了自己咋回事 |

|

這部電影完全不是在所謂歌頌下層人群苦中作樂剛毅不屈,他根本沒在階級之間選邊站,還觸及了一些更為基本的人的問題,曾偷竊入獄的建築工人Stevie依偷竊換取生活費,「懷才不遇」的落魄女歌手Susan,不知是環境造就他們,還是他們決定了自己的環境。

真的很想看Kes啊,兩場放映都得錯過了,哭。 |

|

“Do you ever get depressed?”

“Nah. Depression are for the middle classes. Rest of us have to get early start in the morning.” |

|

Ken_Loach |

|

唉⋯⋯ |

|

底层工人有底层工人的辛苦和快乐。而我不一样了,我一点都不快乐,哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈哈。 |

|

报复破坏无外乎把自己拖入更糟糕的处境 |

|

无字幕看完,不明白riff raff 怎么就翻译成底层生活了,虽能看出阶级上的不同,但重点还是放在小的个体叙事上,是一场轻松的观影。 |

|

漸入佳境,羅伯特卡萊爾初露鋒芒,但會發現這時候有些演戲習慣已經有了 |

|

你以为自己才华横溢,实际上一无所有 |

|

“你从未感到过沮丧吗?”“没有。” |

|

肯洛奇这个时期开始倾向于家庭情节剧,但也并非只是关注家庭的表面,将个人的爱情和家庭放在整个社会中考虑,用整个社会的大环境来反映对底层人民的影响,尤其是在撒切尔夫人执政之后的新自由主义下。但是我也一直质疑肯洛奇的理想的经济政策有一天能在地球上实现吗?建立在人民共有的经济的基础之上,建立真正为人民的可持续发展机制,听起来很像是我们建国时提出的政策一样,如果不能实现那肯洛奇无疑不仅仅是社会派导演也是一个理性主义者。英式幽默真的好好笑,尤其是撒骨灰那一段,洛奇的主人公都好乐观。 |

|

91年的英国穷酸版《燃烧》!这世界上的每个国家都应该有至少一个肯洛奇这样的艺术家,除了态度和思考之外,难能可贵的是他的片子观赏性也很强,一点都不晦涩沉闷,简直是抽某些故作高深、言之无物、技法拙劣的闷片导演的脸。 |

|

想到了《斯图尔特:倒带人生》,但是卷福出演的那部完成度稍低,电视电影的味道太浓了,这部就好很多,英国人拍底层生活比法国人真实多了,有时候感觉英国底层生活环境也太难了;没有字幕,对白太密集而且都是英式英语的词理解相当困难要经常停下来读字幕观影体验说实话有点差 |

|

底层美学只能是粗犷暴力的吗?喜剧桥段也喜不起来。结尾看烧房子的镜头好像搏击俱乐部,但是同看的两人不是情侣,而是不牢固的阶级兄弟。 |

|

英国工人阶级的英语真是另一种英语,也有这样的印尼语吗? |

|

工人们之间的情义动人而又充满情绪式的愤怒,被压抑的状态让本就纷杂的生活多了一重悲凉。原本以为爱情能够点缀cd的生活,但谁知悲喜交加的杂糅是一切的终点。 |

![豆瓣评分]() 7.4 (231票)

7.4 (231票)

![IMDB评分]() 7.0 (4,979票)

7.0 (4,979票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 90%

烂番茄: 90%![TMDB评分]() 6.80 (热度:5.65)

6.80 (热度:5.65)