|

生存的新现实主义。机械生活压迫个人,可是我们又以此为生,生活的全部恐惧或许就在于这种暗藏绝望的依赖感。多米尼克几次等女孩的戏牵动人心,相遇不相遇,也丝毫没有改变,最后仍然被排在现实的最后排,爱情成不了救赎。片子平稳干净,标准新现实主义的朴实,男主稚嫩惶恐的脸印象深刻。 |

|

感同身受!“我不想上班,我只想谈恋爱” 前半部分太浪漫太好了,大概这样才更衬出后半段那种“一辈子全完了”的忧伤 |

|

前面明丽活泼,很有青年的气息,女孩就像好天气,结尾有点淡淡的惆怅,女孩没有约到,男孩的新工作到来了,在沉闷的写字间安营扎寨,跟一帮老头老太太论资排辈,也许这是长大和变老的节奏。拍得真好。 |

|

职场新人的彷徨与困惑,几乎每个人都能找到当时自己的影子:和同事(尤其是老资格)的相处、置身新环境的手足无措、情愫萌生的喜悦和等待、新年舞会上的众生相,都能唤起彼时感受;写实的大远景,生活的难易都融在其中;拥有和卡夫卡一样惶惑眼神和惊恐表情的男主。 |

|

少年,少年,谁扼掐了你稚嫩的咽喉。 |

|

9.0/10。手法平实得让人动容。镜头语言极为出色,成功流露出了一股焦虑、凝望、恐惧的精神状态,宛如卡夫卡小说。写实手法犹如滴水石穿一般渐渐渗透进角色的各色生活。其实美好的地方还是有的,比如他和女主角在一起的时刻(哇好像朱丽叶·比诺什 )。PS:每次读豆瓣简介都感觉与自己看的不是一部电影。 |

|

#北影节留影#Biff比较喜欢的一部意大利新现实主义佳作。男孩变成男人的关键一步,就是找工作然后朝九晚五。步入社会似乎是每个人从纯真变成世故的一个分界线。而这部电影最可贵的地方,就是把这个分界线忠实记录下了。工作那些事儿放之四海而皆准,压抑个性论资排辈,然而我也看见了意大利工作的与众不同,偷偷写小说的上司,年终舞会上给单身狗准备的葡萄酒,喜欢养鱼或者爱唱意大利歌剧的同事,唱着“我的家人把汽车给吃了”的老头。。。这些不得不让人思索意大利人的天性,是纯真浪漫吧?ps 就只有我觉得男主角眼神很像Timothée Chalamet 嘛? |

|

工作前如恋爱般的期待,工作后如失恋般的落寞,舞会一夜放纵酒醒后,还是没日没夜(白天开灯)延伸至片尾字幕中咔哒咔哒仿佛永无尽头的重复机械声。太真实了。//第一部奥尔米 |

|

即使变成了甲壳虫,卡夫卡也进不去城堡 |

|

佩服,情侣喝两杯咖啡都能拍得那么动人。而当老板喝起咖啡的时候,多米尼克好像被摧毁了。不同于最正统的新现实主义电影,通过收窄景别和简化室内空间,Olmi的影片更接近宗教电影。某种程度上呼应了茂瑙的《日出》。 |

|

卡夫卡升职记 |

|

不知道被哪点戳中 总之是达到了聪明的流畅影像 男主的小脸大眼扎在风衣领里 配着眼神有种小羊羔初入社会的迷茫感 尤其在结尾桌子资历处显眼 短短93min仿佛已看到人生大半路程 /女生说快餐店油烟味很重 给男主喷香水的场景 哦再现 |

|

意大利“生活流”主要代表奥尔密的每一部电影都是一次惊喜。与辉煌巨作《木屐树》相比,本片更为清新可喜。他以出色的镜头感,时而散漫,时而简洁地呈现生活,并带出了淡淡的卡夫卡味道。每一个有过求职经历,有过枯燥办公室生活的人,都会从本片找到感觉。 |

|

如看到自己 |

|

BJIFF,非常符合同时期意大利电影的写实风格,浑然天成的表演,青涩懵懂,初出茅庐的职场新人,忘不了男主的那个眼神、宛如惊弓之鸟,有一丝哀伤,神情落寞,雨中等待心爱的人,没有女伴的舞会,每个场景都自己好像都经历过,虽然电影年代久远,但是刚踏进社会的那个茫然心境代入感极强。 |

|

1.奥尔米建立风格与信誉的早期作品,通过一个乡下男孩的视角,讲述谋职前后所发生的琐碎轶事,并借由意大利社会生活的艰辛,讽刺了人性之贪婪与工业社会机械化对青少年纯真&希望的磨灭和腐蚀。2.较比跌宕的戏剧冲突,导演更注重于日常生活的细节描写:家庭的小吵闹对比办公人际的冷漠疏离;陪女求职的热心母亲;冗长的面试和体检;饭馆拼座;公车让坐;桌子引发的职场资历争论;晚会时孤独,狂欢后落寞;象征身份的调羹和管理钥匙;厕所对镜试帽。3.巨大的钢筋混凝土也存在过温暖的爱的发酵,多米尼克的腼腆、尴尬,以及雨中葬送恋情时的呆滞和无措都演绎得极为真切。4.灵动的双眸伴随工作的逐步推进俞显迷茫,一如完成十几章的小说落灰于职场的角落。曾经怀揣梦想的少年啊,听着重复的机器声,最终黯灭在这单调乏味的一生里。(8.5/10) |

|

对“工作”这一现代现象的民族志式描画,有着常人方法学式的陌生感和商业电影的熟练技巧。开头绿书皮让给弟弟象征着学生时代结束,中间的女同事大约象征着新环境的新鲜感,最后被融入按部就班的制度化大机器,一个人的一生也就这样了。每一个场景都曲尽人情之微妙,连出场寥寥几镜的人物都各有性格。公司新年舞会大跳资产阶级黑灯贴面舞一段有意思。 |

|

面试官问男孩是否经常借酒消愁,男孩害羞地说有时候。新年的舞会上,空旷的厅室慢慢地被热闹装满,最后溢出了孤独。最纯真的人也会有烦恼,这烦恼是世上最令人伤心的,六十年前的意大利电影就拍出了这份伤心,想必洛尔瓦彻《幸福的拉扎罗》也是对此的继承。 |

|

一个朋友,从事着一份高强度极其富有剥削性的工作。他对我说,能力越强公司只会给你更多的事情做,做生做死把身体熬坏也不知道为了什么。然后感叹,好想谈恋爱,好想在工作以外有一点自己的生活。两天以后,他就脱单了。 |

|

高潮部分的舞会恰恰是多米尼克希望的终结。在此之前,尽管他在公司里是渺小的、疏离的,但未来仍是充满了可能性的,尤其是安东尼奥塔的出现。而这一切在影片最欢乐的时候宣告了结束。紧随其后的便是那戛然而止的结局,摆在多米尼克面前的只有一眼望到头的人生。战后意大利阔步向前的初现代化对真正底层人民的精神影响。 |

|

喝咖啡雨中等人办公室众生相舞会入座这几段太经典了 初入社会的雏儿真是感同身受 那个女的笑起来真美啊 不过和我们的卡夫卡好像不是一路人哦 .。。我想我最后大概就是那个开台灯写小说的高度近视灰鼻子吧 |

|

心里忍不住有些心疼 可能是心疼男主角也可能是心疼在男主角身上看到的或许存在的自己//奥米尔虽然没有拍卡夫卡但塑造了一个极具卡夫卡气质的角色 混沌又纯真 彷徨又无措//然后注意到这是1961年的作品 忽然觉得一切都说得通了 |

|

奥尔米再次证明了一种新现实主义的人道主义的存在。真正“民主”的电影制作者:水平性的事件撷取,克制的摄影机运动与对作者评论的拒绝。在影片后半段,奥尔米的镜头逐渐与多孟利的身体相脱离,此时主角已不再是一个预先框定的“角色”,甚至也不是多孟利工作的公司,而是一种复数的真实,在这样的时间流淌之下我们已可想象到柴伐蒂尼梦想的实现。

但在间或存在的几个瞬间中,德莱叶式的平面与白色涌上景框,我们不止能在《圣女贞德蒙难记》中探寻到这种肃穆,它也同样存在于奥尔米镜下平凡无奇甚至无趣的质朴日常之中。这是真正的人道主义,罗西里尼的继承者,尽管片段依旧是通过溶入的手段得以切换(与布列松的剪切相对),但我们仍可强烈地感受到某种“窗口”的存在,景框在不断向外索取更充沛的空间,非戏剧的空间。

2023.10.1 |

|

意大利新现实主义后期的经典之作。一个年轻人,中学毕业后,求职,邂逅心仪的女子,迷茫,成长。故事极简单,但细节极生动。影片充满了日常生活的诗意。 |

|

抓不住的爱恋,新上的发条还得运作五十年。 |

|

新写实主义,质朴无华。

最后昏暗台灯下男孩天真的双眼,

言有尽而意无穷。 |

|

痛,太痛了,我的内心像是被一把刀子捅了一样,这个61年的事件背景,15岁男孩的求职过程,都能让我联想到自己大四时候面试各种公司时候的那种感觉,对喜欢的女生那种小心翼翼地试探和小心思抓的极准,2个人欢快的走在大街上,镜头停在了一个老年人在橱窗看花,我大概就知道导演地用意了,结尾部分把中年人,成年人的社会托盘而出,相当之绝望,公司职员的死去和对新生婴儿的庆祝自然恰当,悲剧的宿命感压得人喘不过气来,那个女孩在哪里,她是否也喜欢他,不知道。所谓青春大概就是那一段奔跑了,痛,太痛了 |

|

#启明会观影节#8/10。古典、隽永,真好看。

在多米尼克入职后、视角开始聚焦于公司职员群像前,影片拍得是真好看,有谁能不喜欢美丽的邂逅、甜甜的恋爱呢?多么罗曼蒂克呀!

可惜从雨天再见时,最终伤感的结果就注定埋下了,其后歌曲愈欢快、舞会愈热闹,也于事无补。

而最让人绝望的是,当职场生活正式开始后,那办公室内的勾心斗角、森严体系、繁重工作,随着机器的轰鸣声扑面而来,这就是现实主义。 |

|

少年求职记,透过他的眼睛看工作,看社会。写实主义,镜头简练。男主角长得好像卡夫卡啊! |

|

太有亲近感了市政建设高峰期,吴淞镇少年托了关系坐着三号线前身=淞沪铁路进城找国企就职邂逅黄埔区市民阶层少女心中虽有念想但大约不会有结果..非常切实的内容,少年观察的双眼,没有大喜大悲上班差不多就这样,入职后忽然一度拓展为写字间郁闷群像,末尾论资排辈笑了。查了一下,Meda在米兰以北25公里,比吴淞进城还远三分之一... |

|

60年代的意大利电影太赞了。有调度有节奏却浑然天成。感想是米兰人不把历史建筑当回事因为太多了;还有考试题目也太蠢了吧,这样说来我也可以当会计。 |

|

奥尔米的现实主义和德西卡们的有所差别,不是某种情境下共情的激发,而是将行动、动作、心里更加细节化的展示,这种真实感联动更加细腻的体验感,而且因为意大利社会与经济的逐步复苏,它所展示的状态已更加常态与普世,由此也有更长久的生命力。 |

|

9.是的,生动又多变的情节同样可以赋予新现实长足的发展动力。就像本片一样,即使没有跌宕起伏的冲突,主导的是以微妙且浪漫的男女距离关系变化而大起大落的心理更迭,也有着十足的趣味性。影片在呈现无产阶层窘迫的生活境况与普遍单一的价值观念外,还反映出一些脱离实际的制度与失衡的社会现象(酗酒、入职问答、占座位等等),催生出对这个时代的一种讽刺与迷惘青年的怜悯。800 |

|

我总是在人群中找寻着你的身影,尽管我们不会像少年般重逢再见。不要悲伤,没有女伴的男孩,让我们给他一瓶酒。你怎么不跳舞?我们来跳舞吧。All work and no play makes Jack a dull boy. |

|

【北京电影节展映】4K修复版。意大利写实电影。初入社会的年轻男孩面对应聘与工作的窘迫,以及初遇爱情的心动。非常真实,或许或多或少都能看到自己当年的影子。剧情发展到入职后原本单一的视角突然散点化,展示起刻板单位的职场众生相。论资排辈二十年只为换一张桌子。也有养鱼、送酒、唱歌等让人感到温暖的生动细节。三星半 |

|

四星半,绝对的客观视角(长焦距移动摄影、特写)和绝对的主观视角(强调多米尼克的视线)相互穿插组合力求达到心理体验的还原,而不掺杂任何摄影机的观点,直到结尾多米尼克没有等到心仪的女孩,独自加入了舞会的狂欢,继而瞬间切换到坐在头排员工的去世,后排员工依次前移一位,多米尼克坐到了办公室最后一排那盏晃眼的台风跟前,影片结束。天呐!这难道不比新现实主义时期作品更狠,更真实吗? |

|

可见其写实手法的运用是多么纯熟! |

|

8.5/10。15岁少年艰难的进城求职路:面试的紧张、初恋的羞涩、入职的尴尬与怯生、职场的孤独与沉闷等。影片既想做传统故事片(从剪辑、精致的画面、相对多特写、叙事节奏/对戏剧性的追求等可看出)又想做新现实主义电影(从实景拍摄、极少画外配乐、大量深焦镜头、一些简朴的长镜头等可看出),最终虽平衡地挺好,但影像力量无疑被大大限制。 |

|

迷茫是普遍的,尤其是当下,考研考编考公的人越来越多,侧面印证电影传神,简直像在年轻人心里安装了摄像头一样。 |

|

人为财死,鸟为食亡。自然界里的动物们靠寻找并想方设法获取食物而生存,现代社会里的很多人则是靠 “工作” 赚钱换取食物、物品等而生活。 |

|

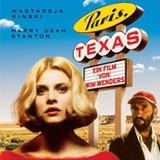

Un giovane di origine operaia (Sandro Panzeri) cerca un impiego e lo trova nell'amministrazione di una grande ditta milanese. |

|

這麼樸實無華的珠玉,從年代說起,這是發生在《自行車賊》十年後的故事。佩服義大利導演,寥寥幾筆便是一幅佳作。詖男主萌倒,可愛 |

|

写实写实写实,但是又将一个普通男孩的哀愁表达得很有诗意。其实无所谓是否是导演的处女作,一个真正的影人,总有他自己的风格。 |

|

从本片中多少还是能够看到意大利新现实主义对成长于这一时期的意大利导演的影响。贯穿于埃尔米诺奥尔米整个创作生涯的现实主义倾向,在本片和《木屐树》中体现的最为明显。实景拍摄和非职业演员。即便是在这样一部描写少年求职的影片中也不忘展示其他工作人员的生活群像,细腻生动,让人为之动容。 |

|

虽然整部片是写实的,但面试时与刚结识的女孩逛街聊天手拉手追赶时间那一段明显充满了新奇愉悦和活力,当多米尼克成了临时信使,视角转移到公司群像的千奇百怪时,呈现出来的便只有困惑失落和一潭死水,大公司成了青年人的坟墓,一切希望都被碎纸机无情切割。 |

|

比起简单地用新现实主义来概括这部电影,其实个人更想用新现实主义与现代主义的融合来描述它的美学特征和思想内涵。影片的实景拍摄、聚焦底层人物、长镜头应用等特征很明显具有新现实主义的痕迹,而矗立在城市之中并将人们隔绝于其中的高楼、如卡夫卡作品中荒诞的工作场所、冷漠疏离的人际关系以及在背景中不断出现的工业机器声等都使得整部影片具有一种空虚的氛围(特别是最后男主的眼神)。导演通过诸多细节来呈现这种写实与抽象的融合,比如影片开始父亲起床时的打理、与妻子的对话以及家中的布置,大街上形形色色的路人,办公室中不同职员的工作状态,舞会中的孤独表情等。工业社会中的机械化和制度化无疑是造成男主迷惘心境的重要原因。对于爱情的期望和失望对应着对于工作的期许和幻灭,这样的过程对于一个初入职场的年轻人来说,实属残忍。 |

|

那个坐在最后一排,被办公桌上的台灯照射眼睛几十年的中年男员工因资历排辈与多米尼克调换了办公桌,结果每个老员工都争相向前挪了一排,每个员工毕生的追求和价值实现都体现在了这向前挪动一排的形式之中。多米尼克坐到了台灯前,如同一个轮回,也许他也会在几十年后抱怨灯光对自己眼睛的伤害,然后与新来的员工调换位置,但被损伤的眼睛却再也无法恢复到从前。 |

|

女孩的出现与消失,人生从期待到麻木。大家一辈子都这样无聊地工作中,最后还分公司的-个人的…… |

|

With accurate details, subtle shifts of emotion, aesthetic and atmospheric perfection, it is a deceptively simple portrayal of the ingenuousness of a young adult, firmly anchored in poetic realism. But more than that, it serves as an acerbic social commentary still resonating after half a century, dissecting the defeat of individuality by an impersonal culture designed to alienate and dehumanize us into apathetic cogs, while calling for "the courage it takes to live through the colorless, gray days" that take up the majority of our lives. #BJIFF @UME双井 |

|

这是一部让每个人看到自己的电影,或许纯真就是这样消失的吧~ |

![豆瓣评分]() 8.4 (1980票)

8.4 (1980票)

![IMDB评分]() 7.9 (6,967票)

7.9 (6,967票)![TMDB评分]() 7.70 (热度:6.39)

7.70 (热度:6.39)