|

男主就是特别垃圾但导演认为是个宝贝,对他不好的人都是庸俗势利的,导演过于以男主为中心思考问题,饭店老板冲他要个饭钱就快成坏人了,别太宠啊。男主大概是有着这样的导演罩着所以可以尽情讨厌,反正他会是对的,低段位杰克苏。主题的讽刺社会也是浅得把人能看笑,导演的自恋愚蠢厕品自以为是溢出屏幕的两个半小时 |

|

干嘛非给白色花朵上的蜜蜂绑条黑线,飞起来那就是放风筝一样夸张,还非要给特写o(╯□╰)o干嘛贫困潦倒食不果腹的诗人会长得又高又壮又白又胖,而吃跑了撑了的都是面黄肌瘦o(╯□╰)o.........不是诗人,是歌手,高兴了扯嗓子K一曲,郁闷了扯嗓子再K一曲,不服不行!至于人物,不能更讨厌。 |

|

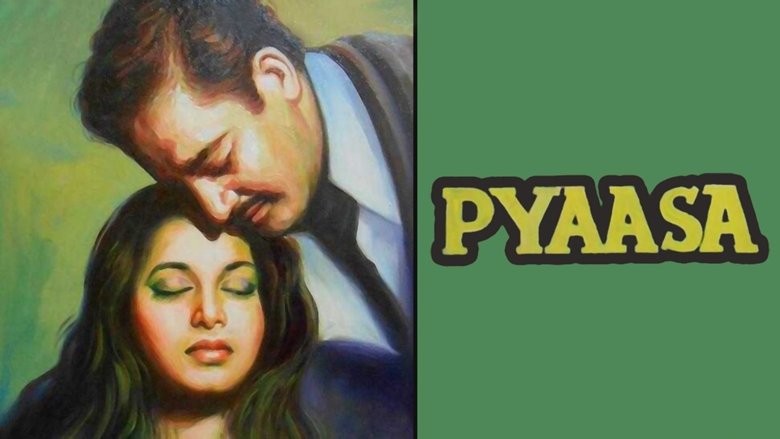

被选入2005年《时代》杂志电影史上永恒的100部。由古鲁·杜特自导自演,改编自真人真事,落寞的诗人和妓女之间灵魂的触碰。也饱含对印度文明凋落的痛心。大量诗歌的吟唱,恰如其分平衡了宝莱坞电影里的歌舞元素。运镜也是诗意的,很是喜欢。英年39岁于家中自绝性命的又一天才,唏嘘哀哉~ |

|

又臭又长。好自恋。 |

|

8.8/10。①两条线交织:诗人男主落魄无名贫困被人看不起,后因别人谣传他死了竟使他的诗洛阳纸贵;男主与欣赏他诗的妓女女主的爱情。②渲染诗意:一些段落以唱歌跳舞代替台词来渲染气氛/抒情(最喜欢初遇妓女和两段);各种调度很不错的丝滑优美的运镜(唱歌时的标志性推拉镜头【从大特写到全景的各种景别】好有意思)。③大量以低调打光渲染悲伤/心事重重。④表演太浮夸(男主相对较好,女主次之,但两人也都有过于浮夸的时刻);大量表现主义光影,但都用的没有道理;作为传统情节剧,有些歌舞部分有点影响叙事节奏,或者让人觉得不合现实逻辑地突然;一些喜剧的插科打诨有点打乱氛围;结尾升华到谴责社会的那段太说教(这逆光真是。。);女性角色的塑造充满了导演的男性凝视和普信。 |

|

新印度电影的代表作,独立后的印度在建设现代国家过程中,人性面临的社会困境,世俗社会的价值观与个人理想信念的冲突。本来新印度电影针对宝莱坞电影,抵制歌舞和虚假梦幻,但是出于市场顾虑等原因,很多新印度电影也加入了大量歌舞元素。它们批判性大于造梦性,呈现印度社会的贫穷和人性、价值的扭曲。本片中,诗人自始至终命运蹉跎,诗出版了,但自己却“死”了。失望至极的他,放弃被神化的身份,带着关心在乎他的妓女出走。 |

|

特别喜欢在男女推进拉远的游戏,互通心曲的链条就在推拉镜头中铸成。维杰与初恋电梯偶遇,场景先骤跳至一处长椅,既而更是在天宫般的布景中翩然对舞。闭锁的电梯空间却成了发挥、释放想象力的原点。这一处男女问候的对话也极精炼,而隔阂借由电梯门的关闭和电梯的上升传达出来。男性视角出发塑造的两个女性都是刻板的,纯洁与妓女的混合,与世同流合污的前爱人。反派角色脸谱化。愤世嫉俗的斥责、宽泛的社会批判不免浮浅,但也不失真性情。 |

|

相较于两年后的《纸花》,被称为印度威尔斯的古鲁·杜特尚未完全沉溺于影像调度的繁复炫目,虽然后者同样的弥补了情节剧的通俗与普通,《诗人悲歌》技术方面还是光与镜的协奏曲,主要的模式是特写与全景的相互过渡以及光的出神入化,以此创造出诗意朦胧的感觉,这也是影片内容和导演本身的双关。印度电影最大的传统——歌舞段落被完全合理化的植入,首先是女主出于自我目的的舞蹈和段段抒情的演唱,在破除突然歌舞的魔咒的同时,也对歌舞片并入世界电影正轨做了推动。而吟唱的同时抹除了舞蹈因素,单一音乐的模式,可以说对当时商业的背离,也可以说是对情感因素的首位凸显,并在此时将文学魅力置于影像同等的地位。结尾近乎直给的社会控诉,未免又流俗,但那背光和摄影构图角度,又一次的拯救的电影,而这,恰恰是古鲁·杜特最大的魅力。 |

|

太可怕了,把完全流于表面的情感和社会批评一字一句地说出来也就罢了,居然是一遍一遍唱出来的… |

|

9.跳脱出印度公式电影大环境,拍了一部浪漫主义的,以好莱坞式的命运神话为策略的社会问题片,揭露社会贫困和畸形的拜物主义。一段段调度精妙的歌舞道不尽这世间的伤感和忧郁,如社会观察家一般的诗人歌唱着生命的痛苦。(说实话,超时空歌舞那段,皓月当空的云上之舞,令我第一时间联想到好莱坞默片时期那部名作《孤独》,两者有着异曲同工的构思巧合)500 |

|

难怪这么自恋,原来真的自编自导自演 |

|

相较当年看到其他的印巴歌舞片,“安静”多了。

一个诗人的“死”后悲歌——活着是真实的痛苦,“死”了是虚幻的狂欢,却与自己无关。

骚人墨客与妓者的情爱传奇,我们这里听的多了,不稀奇——稀奇的是在等级严苛的印度,这种关系何以开始与继续?

最爱精油按摩那段的野调子~诗人最后的吟叹,如同基督复活降临开示,有趣~ |

|

维杰在圣光普照下用诗歌换回了身份,但这好不容易要回的自我,却并非本我。最后依旧一贫如洗,但换来一身洁白,向光里走去。 |

|

以诗歌串联和推出全片的主题,中国三千年诗歌所未能在电影中表现的,古鲁杜特做到了。死而复生,生后消失,诗人维杰所为如耶稣俯瞰众生。 |

|

当爱情被舒适的生活打败,当友谊被金钱的诱惑出卖,当诗人的尊严被世俗践踏,当虚伪和欲望代替了人性和真情,乱世文章不值钱,身为一个诗人在这不恰当的年代,唯有逃离这个世界,心灵才不必再漂泊了吧。 |

|

看点:Guru Dutt的歌舞设计,Vijay身上的基督隐喻。中间那段升降机相遇的闪回太棒了!想想天朝这个时期的电影真是可以去死一死了 |

|

对于自己的身份,从执意证明到索性放弃,主人公用决绝的方式告别旧我,可他真的能够找到新我、重新实现价值吗?根本的身份危机依然没有解决,这的确是一曲诗人悲歌。 |

|

普通剧情片,看过留脚印 |

|

圣徒维吉,以自我牺牲完成对拜物社会的批判,重拾身份的过程是对彼得不认主故事的化用,“复活”时更是以逆光+门框+张开手臂完成了基督圣象。漫长的歌(没有舞)段落仍然破坏叙事节奏,虽然几乎都以推轨长镜开始蓄积情绪,但时不时给个特写看男主作深沉状就让人完全出戏。有很多精巧的构图、景深空间设计,如初恋回忆,但也有非常呆板,完全依赖蒙太奇的段落,如看跳舞的库里肖夫实验。 |

|

最后一幕的疯狂把整部电影推向了伟大 原来印度的诗人都是歌手 |

|

死去的诗人才是好诗人,无名的生活才是真生活。3.5 |

|

今天的客座讲师讲得好棒啊。回想起之前在印度旅行的时候,的确随处可见电影宣传海报,听的音乐也有很多是随电影流行起来的;还有印度国内不同区域有不同语系,英语反而成了通用语,我当时的确有惊讶于出租车司机们流利的英语,很国际化了😂电影里以妓女为主角的设置在现今的印度电影中都算radical;前半部分节奏慢,歌词翻译过来之后也get不到原有的美感了;后半部分故事的戏剧性骤然上升,可看性强了起来。我蛮感动的是讲师所说的,印度歌舞片一直保持着“一颗印度的心”,即使国际化商业化起来,在歌曲、镜头运动、表演的配合上也仍保持着印度电影特色,继而把musical number与nationality联系了起来。 |

|

闪耀着光辉的天才作品,在娱乐性和批判性之间找到奇妙的平衡,印度的街头魔音和风雅吟诗让人印象深刻,开挂的如神般降临的镜头真的是自古就有。 |

|

3.55⭐还是不错的,故事不太感冒,剧本在说教与喜剧之间穿梭,情感也在哦与哇之间穿梭。歌舞形式👍🏻。 |

|

8.0/10,给人一种印度表现主义的感觉。文人骚客似乎都对妓女有种特殊且复杂的情感。 |

|

达特这部电影对于印度电影史实在是太重要了,在对传统印度电影娱乐性的改革中,用一个悲喜交加的诗人之死提升了印度电影的社会意识和艺术水准,喜剧情节之外,大量的栏杆景框制造大片阴影,震撼的景深镜头和特写镜头交织,加上创造性的折射人物内心的歌舞场景,无不体现出影片的史诗气质。 |

|

整体表演上 尤其是男主有先入为主之嫌,虽然没有了大段的舞蹈元素,但成段的咏唱的效果并不喜。 结尾的逆光剪影 直接化身为耶稣,这种神化角色的创作思路 顺拐来想是对 利益熏心 拜物至上社会最极端的对冲,但是其实是一种削弱。 现代资本社会矛盾 无法用造神来解决。 |

|

70/100,#FIFF14NBCS#,单从镜头设计和歌舞场面上,是出色的,但是我与这部电影的文化隔阂有点大···无法进入状态。 |

|

诗意与浪漫的表现手法来刻画落魄诗人与底层妓女间萍水相逢,辅以歌舞做为印度电影不可或缺的元素,却依旧无法掩盖难以化解的底层贫困、道德堕落、人性自私等社会弊病。 |

|

改编自真人真事,落寞的诗人和妓女之间灵魂的触碰 |

|

音乐很不错,落魄诗人的形象很有代入感。但是画质有点太渣,字幕质量也有问题…… |

|

8.5,古鲁·杜特是印度影史最有魅力的天皇巨星,他的忧郁气质在印度明星当中别具一格,这也是他完全超越四大汗、拉吉尼坎塔、卡普尔和巴克强的地方。诗人悲歌就很像是他个人一生经历的写照,穷困潦倒、尝尽人间冷暖、意外获得成功却又决绝地跟无情的社会决裂,印度电影经常也会经常表现痛苦,但一般主流电影都会在结尾回到一个比较团圆的正轨上(比如流浪者),像杜特这种从骨子里就散发着残酷的导演,确实稀有。另外一个重点反印度主流建制电影的地方,在歌舞段落的设计上,去奇观化、用唱词表达人物内心而且用很多推轨变焦的方式来放大这种体验,作为一个宝莱坞的体系内的导演,能做出这一点点的创新,就殊为不易了。 |

|

8.9/10。穷困潦倒的诗人维杰遇到了爱他的妓女,偶然中打工在自己初恋现任丈夫门下,后被逐出,伟杰在万念俱灰中准备卧轨,但是不料伟杰送给衣服的流浪汉因脚卡在轨道却意外地死亡,人们都以为伟杰死了,他的诗在妓女帮助下出版,后伟杰现身却发现骨肉亲人认钱不认人,对社会失望的他选择退隐,与妓女一并出走。在印度现代化浪潮中,社会价值与个人理想的冲突纠葛。反宝莱坞地印度新电影、批判性、印度电影的标志性歌舞、表现主义光影、歌舞时推拉镜头。 |

|

在这样一个冬夜,在这样二十三岁的一个冬夜,毫无希望毫无目标地一个冬夜。 |

|

勉强三星,导演无论故事还是表达都不出彩,表演近乎好莱坞,歌舞难以接受,好在主角是个落魄人可以博得同情 |

|

果然我对大部分印度片都是那么无感 |

|

@LEN. |

|

这样的故事在古代文人墨客身上发生过太多了,看着其实蛮亲切的,深度和力度很足。片中有大量的唱段。手法上和其他印度电影差别非常之大,景深镜头、特写和大量暗影,还有意识流的剪辑,在之后的纸花一片中得到了更加充分的发挥 |

|

他尝尽人间疾苦,呕心沥血创作的诗歌被当废纸。当他被传闻死去,他的诗被追捧,他再次出现,却没人认识他。他出现在自己周年纪念的追悼会上,逆光的他如神降临,他再次用诗歌让人看见他。面对着媚俗的人群,他木然了,那个被追捧的维杰早已被杀死,谁又真正关心他写了什么。从渴望被看见,到被所有人看见,愿望终于实现之时,才发现一切都变了味。在明星们时刻想着变现的今天来看,这部电影甚至是有预言性的,或者说这几十年来毫无变化,谁又真正去看作品?我们需要维杰这样的人,而当代的维杰又在哪里? |

|

【4S】战后印度电影。“诗意”现实主义,顺滑运镜,多次节奏性推进拉远摄影运动;光影浓厚,纹理半遮半掩,剪影神秘;后段死亡诗人推向升华,社会随诗歌浪漫揭露伤疤。 |

|

一个人改变不了什么,面对吧! |

|

诗人的悲歌,时代的泪目,虚情假意的兄弟情,以缅怀逝者为噱头赚钱的资本家,真的表现了一个荒诞、虚伪、冷酷、残忍的世界,最讽刺的是结尾处相信伟杰或者和不相信伟杰活着的人自称两派,针锋相对,就像是事实摆在眼前但却不想破灭自己的幻想,部分剧情让我想起了沟口健二的作品。 |

|

诗人命运多舛,始终无法摆脱人世间的阴暗丑恶,以其遭遇揭示了世态炎凉人情冷暖。由于每段情节都辅以抒情的歌唱,导致节奏拖沓冗长,遗憾。 |

|

浮于表面的印度歌舞片,3.0。 |

|

其实是个很有趣的片子,只不过印度片子天生的那种善意的雷人实在是让我睡的一塌糊涂。歌舞其实还OK,但是实在是太雷了太雷了太雷了。叙事不置评因为睡了将近一半的时间……不过还是很喜欢那时看电影的传统,中场有休息,可以随便走动喧哗吃东西。 |

|

一点也不“印度电影”。真好看。 |

|

A Poet and His Thirsty Heart and History and Society and Love. 从melodrama到transcendental: 杜特有天才的光芒,不愧India's Orson Welles. |

|

无法欣赏,感觉就是超长的MTV。情节单薄,人物脸谱化,对社会的控诉太过直白,全靠男主的特写撑了2个多小时,其他人的戏份实在太少,最后一段是唯一亮点。 |

|

印度歌舞真是个人一大观影死角 |

|

一开始觉得Vijay的脑内小剧场好多 就是都是脑洞大神 无精打采看到最后半个小时竟然觉得还不错。。 |

![豆瓣评分]() 7.7 (209票)

7.7 (209票)

![IMDB评分]() 8.3 (6,232票)

8.3 (6,232票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![TMDB评分]() 7.27 (热度:6.31)

7.27 (热度:6.31)