|

是谁传下诗人的行业,黄昏里点一盏灯。第二章节谈诗艺的部分很好,不过不相信小旅馆谈一夜康德什么都不发生的“纯洁”,老家伙欲盖弥彰 |

|

這一部同前幾部相比相去甚遠。只會讓觀眾走神,真正有趣的地方稍縱即逝。但是看到了活字印刷的部份和基隆魚市,這不是我們一直都想拍的嗎——台灣太小了,你想拍的東西永遠有人比你先一步。 |

|

旁白:林慧萍 |

|

那个时候写诗的年轻人之间的感情很纯洁,他们可以约个姑娘在旅店开个房聊一夜康德,其他的什么都不做。 |

|

感觉有点散,蛮喜欢配乐的。 |

|

太長太長,內容分散,讓人看不下去,毀了我心中的鄭愁予 |

|

http://www.bilibili.com/video/av2705623/index_2.html |

|

到底是缺素材还是舍弃了过多的素材呢? |

|

陈传兴真是高贵冷艳的可以……倒是有时间的厚度,还是略嫌凌乱,刻意跟电视专题片拉开距离不过还是掉下去了。我很奇怪为何无视民歌运动那一段把郑愁予的诗谱曲然后广为传唱(不说杨弦李泰祥齐豫,罗大佑都唱过啊……)。尾声段落很好,意境全出。 |

|

在我眼里,也许郑愁予的成就不像杨牧或者王文兴那样大,但是从这个里面我最喜欢他。不会说像余光中理所当然的把自己的成就看作很伟大,也不像周梦蝶那样形单影只孤苦伶仃,我觉得真正的对诗歌也好音乐也好,本身就是一种对情感情绪的依赖,内心深处都是饱含深情所以生活才要其乐融融。我更喜欢这一部。 |

|

三星半。报刊字体阅读困难,诗歌穿插的也有些过快,不停要按暂停键。在电视上看效果大不如电脑。最有趣的是“在旅店里谈了一夜康德,什么也没有发生”哈哈 |

|

诗人曾经轻易的让年少时的我泪盈于睫,不敢忘记那敏锐词句。 |

|

虽然主角是郑愁予,但讲的其实是台湾现代诗群。剪辑略凌乱。 |

|

拍得有些零散。 |

|

非常喜欢张充和。 |

|

我不需離鄉背井。我在往生命中的純粹,那歸途上,尋找心脈相連卻素未謀面的。極致。我徘徊,自我國度裡的鄉愁。

當然,與客觀環境不無關係。但在我看來,這些光影都載著濃濃的鄉愁。 |

|

看完更喜欢痖弦了。 |

|

他們在島嶼寫作系列。2011.4.21@臺北國賓影城@長春廣場 |

|

大一看的了,念郑愁予诗句的声音 语调现在还记得。(大概就是影视战胜文字 |

|

3.5; 陈传兴的作品在“岛屿”系列中最富质感,他对诗歌的意境、深度、意象、节奏和氛围几乎面面俱到地考量到,也很用心地糅合到访谈素材中去,然而或许正因为思量过多,材料的组织反而偏离常规的纪录片之外——看了花絮才知道,那么多寓情于景原来蕴藉着丰富的意义,并且在结构上很是花了心思,不过导演也明白很少有观众会注意到或去愿意深究,而对景物的感发和结构编排再次被运用到《掬水月在手》中去时,已经能深深打动观众了。

关于郑愁予,因为《错误》,仿佛停留于上世纪新诗初次蓬勃时期,几乎成为一种时代的象征,而透过异国的地理界限、几个时代的辗转,惊讶地发现他依然“在场”,可谓是新诗较量战的见证者;花絮甚至比正片更好看,提到杨牧回北京,犹如移居美国三百年的爱尔兰人回到都柏林一般无动于衷。 |

|

詩人都是另一個層次的人類,可以在旅館談一夜康德而什麽都沒發生。又見聶華苓在愛荷華的紅屋和客廳,還有paul engle的墓地。可惜紀錄片本身拍得稍顯淩亂。 |

|

爱荷华国际写作班分子。看到聂华玲的老态不禁唏嘘。这部算看的前五部的最弱的一部。 |

|

看过留脚印 |

|

素材有点过多,编排得也乱,有点遗憾,郑先生好像都不是主角,反而被历史背景和其他发言者所淹没。看到张充和先生好惊喜。main theme很好听,配上微微摇晃的海浪,以及非常含蓄但到位的尾声,很有些郑先生诗里的抒情感。 |

|

#公开探索BBC# 081 2.5 他们在岛屿写作,郑愁予在美国生活嘿。东一榔头西一棒子的。全英语问答的一双子女讲父亲诗歌的英文译本无法呈现原有的美是件非常诡异的事。 |

|

第一部分台湾新青年新诗创作繁盛期和第二部分新诗创作之争很好,叙事节奏、手法和主题契合,诗意浓烈得化不开;第三部分郑愁予去国离乡、第四部分返台重振新诗很散乱,就像用英文写诗的郑愁予,完全失掉了中国韵味。看到老年的张充和,真好! |

|

台湾诗歌黄金时代遗老的集体回忆与思愁。前半部分很好,越往后便越趋向散乱,半部好片。#电影资料馆# |

|

刚看过系列片中的三部,周梦蝶、王文兴、林海音几个片子都不错。这部还没看完,感觉有些滞重迟缓,没能把郑愁予的精彩拍出来。 |

|

你不是归人,是个过客。 |

|

命名为如雾起时,看完的确有一种朦胧且缥缈的哀愁感。但是对于没有相应知识背景的我来说看起来多少有些吃力。 |

|

郑愁予这集离题太远了,本来命题作文“岛屿与写作”,后半段竟拍成了美国风光片。前半段我看也未必主要围绕郑愁予同他的诗作文章,新诗论战这些乱七八糟的倒大讲一通。 |

|

毫无疑问,在整套《他们在岛屿写作》里面,陳傳興负责编导完成的两部,是最出色的。 |

|

对这部尤为喜欢的原因是一来因为郑愁予的那首《错误》:我达达的马蹄是美丽的错误,我不是归人,是个过客。二来拍到了聂华苓和她的爱荷华写作计划,因为之前看过她的那本《三生三世》,之外还讲了不少台湾现代文学发展时候的回忆;还有百度之后才知道的张充和女士。 |

|

跟已经看完的两部主人公相比,郑先生是最没有学者之气的。不过以纪录片之名却拍得极为流畅... 他老婆年轻时太漂酿了...哭点真奇怪啊... 她说她爱郑愁予我就二逼得抹眼泪了啊... |

|

年轻的时候,能遇见志同道合的人,真是一种幸福。 |

|

我不能移動山,但我能發出光。 |

|

诗句与画面的搭配还是有些过满 |

|

10.4 为陈传兴摄影展而看的纪录片。线索略凌乱,呈现郑愁予本人的诗作与盛年还不够丰富;关于台湾现代诗的蓬勃与争论史倒是有比较清晰的梳理和回顾。中意寓居的片段,及东风不来柳絮不飞的行书。张充和有出镜。 |

|

越看越還是覺得這系列拍攝的都不是典型紀錄片,當然拍攝作家本身就難度很大,得需要攝入很多場景備用,還有有一定的邏輯順序鋪陳。我已經不止一次聽到邊上的觀眾覺得看不明白只是因為故事的內容設定在作家,能有作品是讓人想要去多瞭解這個作家的點點滴滴,它就是成功的,何況這系列的真心我看得懂!! |

|

是谁传下诗人这行业,黄昏里亮起一盏灯。 |

|

有一种文学性的、唯美的诗意贯穿其间,很棒的纪录片。 |

|

这不是属于郑愁予个人的纪录片,这是属于他那一代的台湾诗人文人,或者至少是他朋友圈子里的诗人文人们共同的纪录片。郑愁予在这片子里也不是最特别的存在,但他的诗是真的很美。可惜移居美国,并且不重视孩子的中文教育,充分折射一位优秀的中国诗人内心深处的矛盾。 |

|

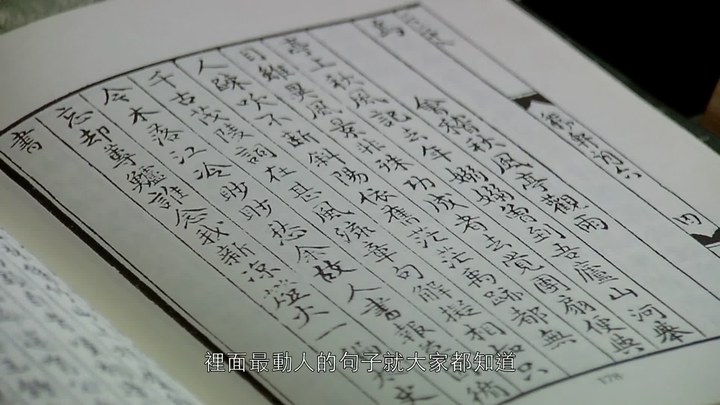

片头活字排版拍得太美了,熔铅,铸字,据说拍的是世上仅存的繁体活字铸字行。看那些方块铅字,经由手工排整出“子午线是一串暗蓝的珍珠/当你思念时即为时间的分隔而滴落"这样的诗句,便似已还原出最直观的诗意。比起周梦蝶的那部,这部稍显单薄,也或许只是‘过客’与‘苦行’间差异,轻重各有其美

|

|

没想到我看过那么多郑愁予的诗,几乎可以跟着念 @电影资料馆·台湾文学电影展 |

|

诗没太触动我。纪录片差。我也可以和女孩子去旅馆谈哲学呀!康德谈不了,菜单包括维特根斯坦,罗素,美学,认知论,伦理,德勒兹,逻辑学,爱森斯坦,等等……不过真的不理解了。或许时代变了。或许我不够纯。或许有的时候真的不想做爱。这个问题发人深思。 |

|

问题跟其它几部都一样,感觉这么拍下来,每一位著名诗人都差不多,但其实并不如此,经历决定诗作气质。 |

|

人是,其余的,全非。 |

|

和《寻找背海的人》相比,似乎更看重作者本身的经历和体验,而不是他的文学创作,所以几乎没有涉及到他文学上的造诣,说不清是好还是坏。 |

|

“山是静止的波浪”。 |

|

哇 有张充和…… |

![豆瓣评分]() 7.6 (989票)

7.6 (989票)

![IMDB评分]() 5.7 (票)

5.7 (票)