|

形式感过强的电影不适合拍得太长,观感像永远到不了尽头。 |

|

侯麦自己把原文从古法语翻成了韵文,虽然只是一部分的文本但是光这一点已经很有难度了.... |

|

3.5. 舞台剧。传统意义上的旁白竟也有演员对白般唱出。但后半小时挺闷的。Arielle Dombasle 第一个角色。 |

|

既然电影经常是胶片上的戏剧,那么把这种戏剧表现到细腻的深思的极致,就是此片的形态。 |

|

舞台布景、歌声伴奏,角色自己念旁白…… |

|

优点:讲述者与角色的自由转换,舞台剧与电影的交叉表现。一个关于仁慈,圣杯和神的眷顾的故事。《沙滩上的宝莲》里的谚语在这片子多次出现。 |

|

挺逗,音乐好听 |

|

看之前还说年轻的Luchini我都不一定能认出来,结果人还没看到第一句台词听声音就认出来了 |

|

@Forum des Images 无字幕太他妈难懂了 |

|

深蓝幕布映树球,城堡小径地平线,寻梦孤身马穿林,曾夺行头悟真理;

流浪得谏访国王,始念骑士在心间,模糊界限电影画,文学戏剧意难休 |

|

四星半。1.三滴血花落在雪地,我想到了我爱人的面庞。2.也许是侯麦的玫瑰花蕾,埋藏了他对中世纪文学、对戏剧无法为人理解的兴趣。可能正因此,侯麦在故意虚假化的布景和有限的预算里,执着追求着极致的还原:比如保留了原著三分之二的诗行,不删减葛维的“小袖口”支线;比如采用中世纪音乐和歌队;又如美术、道具甚至手势严谨的时代考证。3.其实被很多人诟病的布景,反而为我钟爱:既活用了中世纪舞台表演的同台多景,又让人忆起童年会读的那些古老传说里的插图。人物在台词里以第三人称自我剖白分析行动的做法也很有趣。4.男主像极了侯麦本人,大莫莫这绝对是故意的。不过据说摄影师觉得男主奇丑无比。5.人生的轨迹啊,无论是做冒险的骑士,还是受难的主,总难免是个圆。 |

|

一直让人走神的剧情,画面配色和节奏非常舒服。 |

|

导演是文哲从事者里,最缺少自省和反思的职业群。范式下的狂欢在若干年后就会成为笑柄 |

|

侯麦最被忽视的一部重要作品,古装+表现主义布景+古典舞台剧调度,改编自12世纪Chrétien de Troyes叙事长诗,此后侯麦的重要演员Arielle Dombasle、Marie Rivière、André Dussollier、Fabrice Luchini等都有出演 |

|

妈宝憨憨大冒险,中途主角还一度换人,宗教主题结合骑士文学的古怪逻辑营造出一种不可名状的荒诞感,和全布景拍摄的舞台风格倒是很搭调。 |

|

多年轻的Pascale Ogier,她还挺适合这种古典少女角色的。 |

|

这个“歌舞片”看起来像法国民俗梆子 看得太出戏了 最大的看点是几个侯麦后来的女主 在青涩年代各种露了个脸 |

![[Deleted]](https://img9.doubanio.com/icon/up59018976-5.jpg)

|

风格太独特,若片中Troyes原著改编(毕竟我没看过)而来的是古法语,那与1965年帕西法尔纪录片形成直接的联系,无论讲中世纪、圆桌武士或十四行诗,最终指向文艺复兴的艺术价值,这种更融合现代形式的自然主义属于侯麦自成体系的风格,也是文学改编成剧情片的一种极端;同样类比于O伯爵夫人,实践了德莱叶访谈(1965)中所提出的电影论点,调度镜头和演员的表演浮于近乎虚假背景之上,仅用颜色/歌谣替代光线,在向圣女贞德中“如何拍摄一场真实场景”的理念致敬 |

|

什么是"文学性"?它意味着对讲述动作的高度自觉,对叙事语体和视角的自我意识:中世纪的骑士传说,如今在胶印轻型纸上抑或在35mm胶片上"重现",都同样不可能代入彼时彼地的情境,这乃是本质的困难;本片即令故事保持为故事本身,保持为一再被复述和永远被扮演的状态,演员则成为集说书人和书中人于一身的演示者,仿佛中古时代集会中既演且唱的游吟诗人. 这造成了一个奇妙的悖论:看起来似乎是形式被"抽去",但恰恰由于影片如此专注于讲述而非阐释,被抽去之物实际上却是通常所说的"文本内容",它反倒只剩下纯粹的形式本身:一种吟唱操演的模式――这形式确已十分接近舞台曲艺的质地,故某种程度上讲,通过将帕索里尼和《O侯爵夫人》的实践推向极端,本片触到了电影媒介的边界. |

|

侯麦的圣杯主题舞台剧,在极简(陋)的(抛弃)艺术设计下,人类行为的愚蠢与荒谬性展露无遗,舞台上越是煞有介事的唱戏越是被观众们当猴戏看,历史莫不如此。 |

|

侯麦充满实验性的作品,故事有些沉闷,但形式非常有趣,卡通化的背景居然与史诗风格非常契合,还可以让人更专注于他特别热衷的大量对话。人物自己负责旁白,突破了舞台剧的限制,更像是分角色朗读,不知道是不是排练时突发的灵感。 |

|

不仅不是典型的侯麦,其他新浪潮导演也没这么干过。舞美很有风格,造型色彩用光明显借鉴了现代绘画的平面化手法。表演也有自己的特色,比如本来该是画外音的旁白经常由剧中人自己念出来,或者由台上的小乐队以叙事民谣的方式表达 |

|

根据12世纪chretien de troyes的武功歌进行搬演(瓦格纳同名作品是德系的武功歌),使用了大量的古乐器进行伴奏,布景只有侯麦尔氏的小清新,有点中世纪手抄本插图的氛围,古雅。开创了一种电影文体,却没有后继者。看点在于:一如何演圣愚,二,如何营造中世纪? |

|

牢记母亲的三条规则,然后是高洁之士的告诫,幻想成为杰出骑士的柏士浮如愿以偿,赢下了艰难的决斗,但在渔夫王的城堡里,长矛滴血,圣杯出现,他沉默不语,以此结下诅咒,长年漂泊,闻听母逝,第三人称自述的故事里,又间插了葛维与耶稣受难。 |

|

第一次看这种风格的电影,确实不一样 |

|

假到真处真亦假 |

|

我享受着,却从未满足 |

|

没怎么被吸引,更没有意会到大师表达的微妙。 |

|

侯麦确实是一位很有灵气的导演,圣咏真好听 |

|

精美的舞台剧,鉴定完毕!看了一个中世纪的骑士诗篇~堂吉诃德般的威尔士青年成长为一名骑士~和O侯爵夫人倒一脉相承的感觉~ |

|

有一种维米尔油画的质感,很喜欢最后十分钟耶稣受难记,连续看了三次。 |

|

84/100 是故意的虚假感,时常间离叙述,暴露对既定中世纪圣杯骑士传说故事和人物的重述姿态,并且会从第一人称转为第三人称间接转述并演绎,探索讲述也探索在舞台中讲述,甚至可以插入一段动画,在一种时常抽离的讲述中竟然也能看清楚某些社会规则的物理质感了,比如盔甲与裙子。仍关心社会结构中的性别差异,男性之间的交流更多在肢体和荣誉的碰撞,而这些也与关于女性的动因息息相关,而无论在闺房中还是城墙内外,不平等也是显而易见的。关于剑尖之血与后半段的“苦行与皈依受难”则仍表明侯麦对神迹、超脱视角的注视,以及个体对社会关系的回归。 |

|

09/28/2022, @ MUBI. 他的另一个moral, spiritual tale. 影像的“整洁”与文本的”flowing”. 最后那段passion play典雅优美。 |

|

D'après le roman Perceval ou le Conte du Graal de Chrétien de Troyes. |

|

大师的另一种风格,古典舞台剧 |

|

这背景布景、这逻辑剧情、再加上人物里外来回串 简直笑哈哈,中世纪民谣大赞啊,侯麦本人得有多闷骚啊 |

|

很多场景非常戏剧化仪式化,木头漆成的城堡,金属树构建的森林......非常有力量,但是也非常陌生。有机会得去听听瓦格纳最后一部作品,《帕西法尔》对比一下。 |

|

其实故事是挺有趣的,但完全不需要电影化,所有元素都可以剧场呈现,而且演员也很呆板,老侯拍这个是大材小用了。 |

|

Cours de Rohmer de Paris 8 |

|

有点绿野仙踪的感觉 |

|

舞台表演似的 |

|

妈宝骑士 |

|

不是很买账…没错当然可以故意制造虚假感,搭起简易布景然后让演员在里面演出某种真实。但简易也得有基本法对不对:城堡小到和人一样高就算了(说这是中世纪绘画里没有透视关系的美学…嗯,无法反驳…),森林这个对剧情十分重要的环境竟是一颗颗看起来明明就是巨型洋蓟的东西,我都替穿过洋蓟田的骑士感到憋屈!后来侯麦的《英国贵妇与法国公爵》的布景也有这种制造虚假感的做法,但那部就像样多了。而且我实在感觉不到这个故事有任何当代性:一群男人动不动就打起来了,图个啥??结尾那里F. Luchini演受难记更是天雷滚滚…语言上倒是很有趣:侯麦不满足于这部12世纪古法语作品的已有翻译,于是台词是他自己按八音节诗的韵律重译的。因为是古法语的翻译于是保留了很多SOV、OSV的结构,听起来很异样,仿佛德语版法语🤣 |

|

哈哈哈哈哈太好笑了很愉快 |

|

4.0。1.侯麦被低估的一部作品,放在古典主义作品中,与《O侯爵夫人》可以并提,但风格完全不同。2.舞台剧布景方式,角色表演也偏向于话剧表演,唱词弥补km画外音和作曲。3.帕西法尔的开拔精神和骑士风度,最后被落点在耶稣受难的宗教意象之中,因母亲为游子远游悲伤过度而死的原罪远大于对少女无意的猥亵之罪,侯麦一生的保守倾向可见一斑。 |

|

#pcc 黑色性感评论:“角色经常自己把剧本里的人物和动作念出来,很有趣的电影。”黑色性感点击了“保存”。 |

|

2024的年封必須留給侯麥! 有一個同傳統侯麥相反的表層結構:主人公主動迫使自己重複不假思索的機械運動而非在自然空間中因為某人某事來重建慾望。因而本應嚴肅的戰鬥被化約成歌舞的幽默,天然的無知取代了崇高的史詩,以高度的自覺意識開始探索,撒播他對於美麗世界的洞察——受難不等於升華,而是再次開始流浪。 |

|

侯麦的戏果然有趣~“我永远都不会忘记你”,少女对一位骑士说。但是,骑士帕西法尔花了5年就忘记了上帝。他必须坦白忏悔赎罪!妈宝骑士一眨眼就忘记了母亲,耶稣自己扛着十字架,生活就是如此讽刺。 |

|

形式不错 剩下就。。。那么回事吧 |

|

侯麦古装舞台剧,看到了几乎所有男女主角,故事还是蛮有意思的。 |

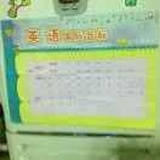

![豆瓣评分]() 7.2 (319票)

7.2 (319票)

![IMDB评分]() 6.9 (票)

6.9 (票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 89%

烂番茄: 89%![TMDB评分]() 7.20 (热度:3.62)

7.20 (热度:3.62)