|

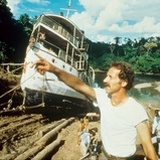

张良的“南国三部曲”之一。投资42万,回收800万,当年大受欢迎。鲜活生猛如海鲜。广州文化全面呈现,除广式建筑、夜市、老城“龙珠街”和新式高楼大厦,亦有当时时髦的迪斯科、音乐茶座、粤语歌、万宝路等。非职业演员,记录片手法,粤语和普通话两版本。想起方育平《半边人》和谢飞《本命年》。 |

|

好玩。精准地记录了很多具有年代性的风情,不可复制的街景,充满干劲的精神头,吃的喝的、衣着发型,加上这修复配色,太鲜艳了,有一种眼睛不够用的感觉。尤其着重刻画了各种身份:个体户、澳门客、待业青年、棋谱骗子,群戏丰富(戏剧冲突做得生硬)。反正看得太热闹了。齐大腿根儿牛仔小短裤、深v不系领彩衬衫、人字拖也可以走出忧郁的步点,张天喜的角色看片儿之前就有了印象。好人个顶个的好,倒也真诚;坏人跟现在差不多的坏,但已经在现在的片子里不复存在。之前看北方片比较多,这次看个广东片,真是很珍贵,可惜不是粤语,对卖鱼行话方面也透露得太少。不过艇仔粥真的是在江边小船上做的,早晨去吃早茶是一座难求的,可以抱着吉他跳迪斯科的,这些都好鲜活啊。 |

|

文献价值颇高,为广州80年代的众多标志性地方留下了影像资料,很多镜头有纪录片味道。但从摄影、叙事等角度看,这部片很难成为永恒的经典,还是太粗放。 |

|

#杭州211218,2K修复

改开一代青年创业,社会在上升,人人都能找到自己的位置,故事很普通,社会背景大概挺有价值吧。素人演员蛮合适的,虽然有些地方处理得太糙了,但整体蛮真诚的。

我喜欢的点在于它是南方的真实表达,不是如今消灭了多元化之后几乎没有声音的广州,去过几次广东和广州之后,我觉得那里真得值得更多。 |

|

发生在广东的非喜剧版“二子开店”,中规中矩套路化的改开个体时代剧 |

|

算是广州风土片,也算是市场经济开端的赞歌。去过广州的感觉就是,市场经济算是写在广州血液里了,和北方那种期盼体制的社会确实不一样。 |

|

八十年代,个体户办执照要送礼走关系,20年后,游戏规则仍没变。很多广州街头的生活化实景,难得的时代记忆。 |

|

1984年第一部以“个体户”为主角 呈现新广州市井风情的电影风靡全国 被誉为“广东改革开放第一张亮丽的名片”“当代广州的清明上河图” 在那个人们对商品经济仍然抱有疑惑的时代 该片破天荒地撕开了计划经济的一角 拍出了广州立于改革开放前沿的缤纷与鲜活 书写了中国电影史上“岭南都市电影”的新篇章 |

|

80年代男的会穿mini牛仔热裤哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 |

|

骑上「雅马哈」摩托车意气风发又意气用事的阿龙像一条心甘情愿被「法网」捕获的「雅马哈」鱼。虽然肚子里有不少的花花肠子,但这位「愣头青」的理想和追求普遍而又朴素:活得像个人。然而只要有钱就能活得像个人吗?倘若现实真是这样,那么「成人」过程也未免太简单粗暴了吧。被「安欣」发现,并身处「烂泥巴扶墙」政策中的阿龙或许还不清楚,广州《女人街》的万元户,要么是宰客的主,要么是待宰的猪。在「龙珠街文化站」改开初期,个体户的经济状况直接和个体户的婚恋状态「联谊」挂钩,有钱没钱直接关系到单身汉有没有老婆、孩子和热炕头。幸或不幸,大哥「高启强」遇见了大嫂,龙哥遇见了葵妹。这些「奇遇」可谓都是「雅马哈鱼」在走鸿运,吃红利。倘若《雅马哈鱼档》不踩刹车,继续沿着错误道路《狂飙》下去,那么再多「保护伞」也挡不住脱轨翻车。 |

|

需要一波男士热裤复兴 2022-11-04 珠影影展 |

|

资料馆修复版《雅马哈鱼档》,修复后效果非常好,八十年代广州市井风情。特别有意思的一点,这部片子当时上映后很受欢迎,也是导演张良下一部影片《少年犯》得以拍摄的原因之一。1984年12月全国司法工作会议上当时的司法部长邹瑜提议地方司法局筹资金帮助拍摄《少年犯》进行普法宣传。《少年犯》获1986年第九届电影百花奖最佳故事片奖,老部长邹瑜还去现场颁奖。 |

|

粤语版应该更有意思,人物言行的感觉极八十年代。当年那么火,应该是因为人人都喜欢看别人励志,发财…… |

|

鲜活有趣的时代小短剧,以比较纪实的方式展示了属于那个时代的明媚与单纯。至于剧情的无伤属性(都是好人,没有坏人),可以理解为在改开的大诉求面前,所有问题都是非尖锐的、可解决的、需靠后的、不必投注过多关注的。 |

|

薅社会主义羊毛的免费电影(这是可以说的吗),摄像机纪录下了80年代真实的广州风情,虽然是普通话配音,但环境声也有收录到一些广东话被放了出来。所有真实都好看过虚构。同龄的广州朋友跟爸妈炫耀去看这部片,却被回答“年轻时候早看过啦” |

|

80年代中国个体经济改革时代背景下产生的作品,非常有年代感,充满市井生活气息,顺便欣赏一下80年代广州城市风貌也不错。 |

|

优秀粤产电影公益放映 古早版开水团大众/滴滴优步故事,恶性竞争不如联营抢占市场。故事比较弱,但是符合当时社会环境的正能量。/老广风土片,广州观众狂喜,个人还认出了莲香楼经典的月饼盒、建设中的花园酒店、区庄立交等等,能看到一些已经消亡、只存在于文献字和图片中的老广文化也很让人惊喜。/一眼就认出康婶了,康婶果然老戏骨,演mean女也演得很棒! |

|

2012Jan2,九亭,DVD。

八十年代的生活真美好! |

|

大清早的中央六 |

|

可以改名为《外乡青年闯荡广州》,其实剧情里面的编排,似乎是以一个非广州本地人的行为来编的,如果是广州仔的话,看上去很多例如抢档口,这些都是很不符合广州人的性格特点的。不过这样也无碍它成为一部好电影,剧情流畅,构图优美,故事引人入胜,表现了刚刚改革开放创业者的艰辛~~5星 |

|

男主角一看就不是南方人,而是东北人,尤其那一身膘,南方人的皮肤薄多了。 |

|

我看过的大陆拍城市生活最好的电影。导演居然是当年演董纯瑞的!!!初到广东的东北人,满怀着对南方城市日常生活的爱! |

|

亞洲電影展@igc百麗宮 小時候看他們說這是講広州的故事,我接受不了,戲裡的人說的話明明跟我們不一樣我聽不懂啊。雖然是我出生之前的戲,但是 現在看戲裡的一景一物似乎又都是熟悉的,龍珠街像極了我家附近那個臟亂差聞名的百年市集龍導尾,還有海珠橋、省總工會今天還屹立在那裡,而成珠、大三元就只留在記憶中了。主題雖然主旋律,但是放在時代背景下,故事並不生硬,甚至乎那個專貪老百姓便宜的小吏,放今天還未必能過審呢 |

|

剧情属于命题作文,三星,背景拍摄弥足珍贵,有五星;不说什么成珠楼大三元中山路上八爪鱼了,光是那个在船上吃的艇仔粥和路上没什么车的区庄立交,就足够让人兴奋,更何况我还听到了成龙今年在春晚唱的歌以及背景声里有人在叫卖“果子狸猫头鹰“呢,嘻嘻 |

|

八十年代的南粤电影开篇作,有别于同时期黄土乡村的四五代艺术电影叙事,颇有香港电影鱼龙混杂众声喧哗的市民风采。广州最适于讲城市故事,城市在现代历史机遇中的故事。改革、下海、个体户,那个时候,主流话语的典型人物却是金盆洗手的机车街边仔。故事不大却跌宕起伏,人物丰满异常有趣。台湾健康写实主义,香港《半斤八两》。11.5于广图 看完电影后发现街边有家雅马哈琴行。 |

|

讲述80年代在改革开放背景下,自主奋斗青年开着雅马哈摩托车开鱼档个体户生活的故事片,算是描写南国深圳那边小渔村改革开放发展起来也悄悄改变人民生活如何致富的缩影,极富生活气息和人情味,很是怀旧喜欢 |

|

80年代广州街头风貌,康婶一听到澳门人想回广州瞬间变脸。配音洪道诚、张慧娟、王笛、曾昌、蔡广庆、赵春常、庞峨、谢钢 |

|

3.5 十有八九是当时珠海厂接到了领导交办的命题作文,要求写写郭嘉对个体工商户的政策支持,如今看来虽稍有小尬点,但觉得很有记录时代相貌的价值,生龙活虎、热火朝天、民殷国富的市井风貌,小年轻虽然有点冲动,走过一点弯路,但起早贪黑,靠勤劳致富,依然是大家的好小伙儿;选角啊服饰啊可见当时审美;胥民艇仔粥铺子仿佛看得见的新鲜美味,不知道现在去吃还有没有;听说本片当年大卖,是不是提前体现了“人民群众对美好生活的向往” |

|

人物和叙事有时代特色造成的模式化,但镜头中八十年代的广州街景也是珍贵的纪录镜头,开头的传统手工拉肠和早茶镜头已经让人觉得十分值得 |

|

BIFF 5: 有文献价值,记录了80年代广州的城市风情。这首先是“待业青年”成长故事,所谓“浪子回头”,就是踏踏实实成为“万元户”。雅马哈摩托车不再属于反叛的“逍遥骑士”,而是用来运货,成为“鱼档”的赚钱工具,这是市场经济的收编功能。与其竞争,不如合作,让青年个体户彼此依存,反社会的威胁也就不复存在。 |

|

成珠楼最后的影像… |

|

史料意义还蛮大的,头一次感受到受新文化影响的那一代是怎么生活的。故事本身也就本分地写了一出80年代风味浓厚的合伙人故事,国配版本修复反而也突出了一种“外省人融入本地环境”的强烈风味,喝不惯粥太真实了hhhhh。 |

|

可以作为老广州纪录片,很local,烟火气也够。不过作为改开的主旋律片,人物扁平了一点,总的来说还蛮有意思 |

|

果然是改革开放最前沿,广州特有的历史、文化、经济基础,在本片展现得淋漓尽致,既有港片神韵,又有社会主义特色,时代感极强,记录价值极高。 |

|

市场经济与金钱崇拜,自谋职业为国家减负,越轨青年走上正途,追求正当职业和美好生活(经济物质性的),华南热裤传说 |

|

真TMD广州 |

|

已经记不得在哪家看的了,有一种新鲜时尚的感觉,大概是来自广东 |

|

惊喜在于,电影里并不是每个人都对当时的风潮抱着十足的信任和希望,澳门客和珠珠母亲的对话就说明了这一点,这也是编剧的一点私货。再看今天,可以说很有先见之明。80-90年代的广州生活史料太有趣了,用几个年轻人串联起各种生活场景:大三元、成珠楼、芳村码头、街道文化宫、江边艇仔粥档……广东阿姨大叔去茶楼一盅两件,大叔一只脚竖放在椅子上,手搭着膝盖夹虾饺,好熟悉的场景hh |

|

这哪里是鱼丸这是粉团! |

|

80年代的音乐茶座能坐着,乐队还有小提琴有萨克斯;现在的livehouse得站着,乐队基本三大件和program |

|

上下九,风景旧曾谙… |

|

不知道有没有粤语版本……普通话配音破坏了在地性,也就进而破坏了时代性…… |

|

1984年第一部以“个体户”为主角,呈现新广州市井风情的电影,被誉为“广东改革开放第一张亮丽的名片"当代广州的清明上河图”。 |

|

南有衰仔鱼档,北有TTT公司。 |

|

导演张良的“南国三部曲”之一,记录了改革开放前沿城市广州的市井风情。在这部活色生香的粤式美学作品中,“街边仔、街边女”旺盛的生命力与生气勃勃的都市街景相互交融。全片以“如何做人,如何赚钱”为主题,告诉我们“既要有钱, 又要有人的价值、人的尊严”。 |

|

演董存瑞的张良,拍了南国三部曲,文革前在八一厂当演员,文革后去了珠江电影制片厂。配音与人物形象和剧情不是很难一致,珠珠的配音像少妇,不像少女,听着好出戏。八十年代台词设计在网络化时代不合拍,珠珠看到了阿龙和葵妹跳舞后,跑了出去,阿龙看到后也追了出去,一把拉住珠珠抱在怀里,后面有稀里哗啦的小礼花放着,珠珠说“我恨你”,阿龙立即回了句“我也恨你”,“你别理我”,“我偏理你”......哈哈哈哈哈。虽然演的挺尬的,调度也不好,但剪辑还算流畅。这种热闹型的片子在八十年代绝对受欢迎。阿龙和海仔的小短裤真是和现在的齐逼小短裤有的一拼。电影资料馆观影。 |

|

年代感没想象中那么高,三十年间西关的街市面貌依旧。除了背景音里的吆喝,也只能从国配里脑补粤语原声了。 |

|

百老汇的优秀粤产电影展活动看的

颇具年代感的老片

可惜是普通话配音

不然我觉得用粤语会大大加分

作为和《花都皇后》同一个男主

这部片里的透视上衣和齐什么小短裤实在是有点辣眼睛

两部片对比,这部里说教也会更多一点

不过在当时那个年代

确实需要这样的剧情去刺激

只是现在看起来多少有些过了

我觉得看老片子最有趣的还是看当时的文化

从布景,服装

再次比方说男主那齐_短牛仔裤看的我特别想笑

那个年代就是流行这个

明明穿着也不舒服

有趣的还是台词

有些台词放在现在看,真的很微妙

总之还是挺有意思的 |

|

黄灯老师的书里看到的,据说有历史资料价值。看完发现从电影的角度也很好,而且主题积极向上,又很自然不突兀。四十年了,那时的生活就像🐟,多么热切而鲜活啊! |

|

可惜不是粤语版。 |

![豆瓣评分]() 7.1 (575票)

7.1 (575票)

![IMDB评分]() 5.7 (6票)

5.7 (6票)