|

SIFF@环球港 第十场 3.5 前面比较平淡,调音时可以闭上眼睛一起听,心会随之安静,结尾加分,执迷于声音的男主好眼熟(an education),城市调音师的故事,拍得不像美国电影...觉得故事还可以再往下走,很难想象纽约这样一座城市停电的样子,在这里看到了... |

|

视角独特,带有科普性质的听觉体验,能够发现我们周围难以察觉的环境音,思考家用电器等生活设施怎样影响着我们,让所有声音都能和谐相处。不过故事缺乏张力,但反讽目的达到了,在一个充满噪音的大都市中,调音师职业这种特殊的孤独感尤其如此,会想起《对话》和《凶线》。 |

![[Deleted]](https://img9.doubanio.com/icon/up59018976-5.jpg)

|

导演长片处女作,非常纽约的一部电影,基于纽约的背景,独特纬度(听音)观察世界的视角和不太顺利的生活,声音是贯穿影片也是最特殊的元素;影片开场有IFC影业的图标,不出意外今年会正式公映(至少会在IFC放..);有两个额外的想法:纽约天天修路,此时彼时所听到的声音会有很大的变化?停电后的纽约,还记得去年Bronx电厂爆炸后的那片“蓝天”吗 |

|

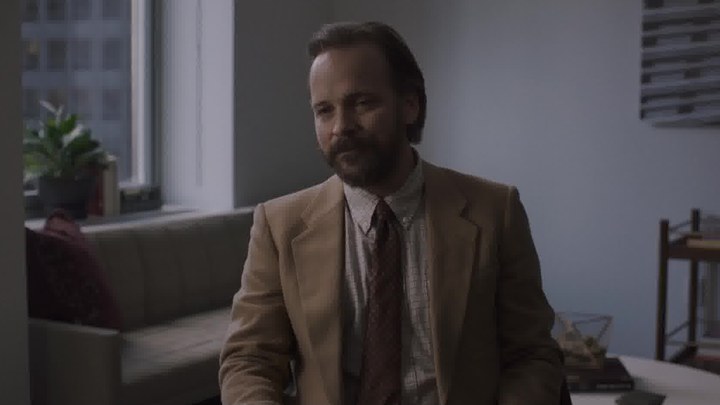

男主角的那个家庭调音师的职业非常有意思,通过改变环境里不和谐的声音,潜意识里改变人们的情绪和状态,他的那套理论是一个非常奇特的故事切入点。片子在声音的处理上也做的非常独特,如果能在一个杜比全景声的影厅看这部电影,应该会更加出彩,沉浸式的声效像一个情绪旋涡,可以把人裹挟进男主角的内心世界,跟着他孤独地聆听纽约不同区的声音。只是创意这么特别的故事在展开之后,只是情绪上见长,剩下的爱情有点生硬,略套路化略无趣了。 |

|

故事吸引我,拍得太无聊了。 |

|

浪费了一个半小时。 |

|

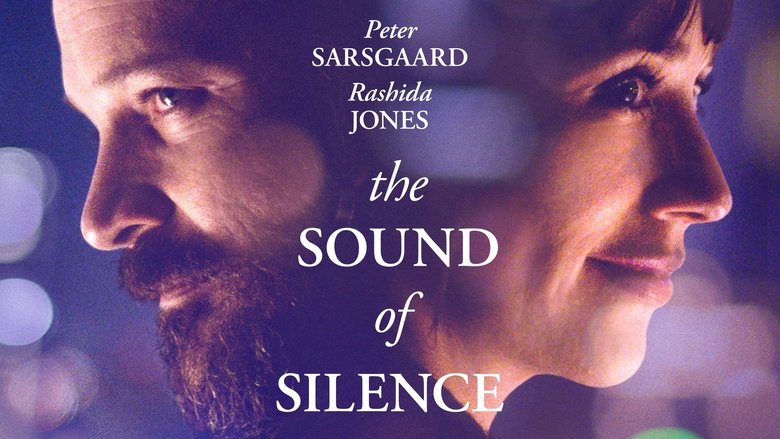

想起了《在哥伦布》,两年前郭共达从圣丹斯起跑,两年后,当中的建筑换成了声音,Michael Tyburski仍然用细微的小细节捕捉城市之间人心的疏离与亘古不变的“心声”。弥漫在墙壁之间的电器电流声、街上的“主音”,才是都市人抑郁与心结的存在。当中关于论文过于学术的大段讨论会很容易夺走观众的注意力,但是它自有一种古怪、可爱和独属于纽约的小情调,喜欢Rashida和Peter的搭档。 |

|

说实话其实看得不是很懂,被前十分钟的剧情吸引了,但是后面真有点看不下去,只是喜欢这个电影的氛围。 |

|

调音的理论其实很浅显,但是花了很大篇幅讲,人物的塑造没有细节,开头的说,我们已经消失了42%的听力,像个噱头。总是,是一部隔靴搔痒的电影。 |

|

7/10 |

|

概念很好之外一无是处。。男主乐理本科毕业自命不凡为公寓调音师神神叨叨,是闷骚自恋偏执狂,研究成果被偷变现困难孤独终老纯属活该。 |

|

他着魔,我看着无聊 |

|

以声音为重要元素,但声音设计可以做得再丰富些。 |

|

整部影片波澜不惊,氛围营造的很好 |

|

像一场声音实验,声音行为艺术,很稀有的题材,可惜拍的如此无聊无趣,让人昏昏欲睡 |

|

SFFilm。又是一个因为影院加星的片子。Dolby的HQ是个sound lab,据说每年只有电影节一个周末对外开放,而这里的音响效果也真的是炸裂,一进场就觉得进了录音棚。360度无死角的音效,大场面的时候地板都在震,细语的时候像在耳边说话,寂静的时候真的是完全没有杂音。片子从一开始就有Sound Designer参与,Dolby和SFFilm都给了资助,最终影院的包围声呈现效果都是在前期就做准备、后期一点点处理的。至于片子本身,还算不错的故事片,题材也有趣。结束后主创上台,谈了从短篇小说-短片影片-长篇影片的历程,还来了他们的科学顾问——她在音乐和科学(说太快没听清,是neuro-什么)方面都受过专业训练,而且她有绝对音准,影片里有一些细节的设计就是她这里来的。观众中还有一个长期耳鸣的音乐 |

|

“为家庭调音”这个设定实在是太中产太白了吧,某一个瞬间突然理解了风水在外国流行,可能并不是因为有道理而是恰好迎合了某种乐趣。 |

|

作为一个睡眠状态很好的人,体会不到因为噪音失眠的人。 |

|

可想而知,料想的结局吧。这不是一种偏执,而是明确的知道自己的目的,对自己人生规划理解的太通透,反而无法融入他的生活。是这个世界辜负了他。 |

|

角度新奇,再奇葩的理论的前提都是相信,然后才能坚持研究,让别人也相信就会有效果,心理作用看似安慰,其实能解决大部分心理问题,因为源头是相同的。信则有不信则无。 |

|

变化挺大的 |

|

巧妙,唯美,浪漫。 |

|

展开不尽如人意 |

|

What is life? It depends on the liver. |

|

题材蛮新鲜的 故事能不能饱满一些#上海电影节 |

|

文艺片应该7分出头才对啊,切入视角还是挺独特的 |

|

7/10

切入点让人很好奇,一个城市有他自己的G调,每个人的情绪都被声音所影响。抑郁、急躁、失眠、焦虑可能是家里的木地板吱吱声引起的,可能是冰箱和面包机的共振不同频引起的,可能只需要给加湿器束个皮带就能搞定。

这样的调音师是一个极度敏感的人,住在黑暗地下室的房间内,墙壁上有一张贴满声音标签的地图,每次上门服务都会录音搜集资料,为了他的声音研究。可是好友告诉他“一切太想要确认存在了,就急于去证明他”,然后实习生拿走了他的成果。

调音师应该是一个社恐吧,害怕周遭由人产生出的声音,全片只有打雷停电以后有了片刻的安静,唯有雷雨陪伴,当他觉得失去了一切的时候,灯光重新亮起……

|

|

少有的题材,第一次见,都让我开始相信是声音在主宰我们的情绪了。结尾停电开始有点不明白了,有什么深层含义吗?看不明白所以觉得枯燥。 |

|

20200321曼城飞香港的飞机上看的 题材挺不错 选的东西也很新颖 但故事没讲好 看得有点不知所云 |

|

#35th Sundance#美国剧情 切入点有趣 借声音和谐 表现都市情绪与内心 |

|

概念有意思,展开很沉闷,反复看了三次才看完 |

|

看得稀里糊涂 |

|

中规中矩。调色有点意思。#FilmAboutNYC @IFC Center |

|

@IFFB |

|

最后的黑暗好像回到了混沌之初 混淆了视听 |

|

从avi到mp3如何拥有高潮 |

|

得带耳机重新看一次 |

|

通过营造一种安静、优雅的氛围,表达了现代人对生活环境的理解与思考。 |

|

[2020_Film_19] 人物塑造,环境塑造还挺酷的。稍微有点情节就起飞了。。 |

|

Peter Sarsgaard这个气质哪怕演一个“神棍”性质的角色,我也还是好可啊。视角很独特,男主角的职业也很另类/有趣,虽然不在乎剧情发展,但关注内心世界的同时,也把注意力放在居住的外部环境,才是真正的caring for yourself。 |

|

城市的声音,以及内心的孤独。 |

|

听听吧,题材有点意思,但就男主人在电影里含糊不清的讲的那套城市分区基调理论不能自圆其说,更像是一厢情愿的迷信,在公司卖卖商业概念可以,论文扑街是肯定的。所以男主最后也没如何成功,这样看来,电影宣传的竟是伪命题,真的可惜,我都差点信了。希望这套理论能有真实的发展吧。 |

|

一个新的有趣的题材

让我想起了Best offer

节奏舒服 主演舒服

叙事节奏略有欠缺 但也就像主演的性格

上影节最后一天 |

|

真能调的话挺好的 |

|

略為古怪 稍顯任性。

非常喜歡整部電影的格調,但作為一部劇情片故事有些單薄。

總感覺故事還未結束似的。 |

|

非常喜欢电影里所展示的想法,一个带着意境且美好的职业,其中的新奇和可能性都太让观众向往了;彼得·萨斯加德的状态也非常好,气质无比切合这部电影。可惜剧情走向却在往套路的方向发展,多余的戏份也有点多了。三星。 |

|

声音传奇…… |

|

在电视上偶然瞥见experimenter这部电影,然后即刻沉溺于Peter Sarsgaard的声音,简直太好听耳朵怀孕本声了。这部电影从某个角度来看可以说是艺术家的矫情,但从另一角度来说又是一部舒缓优雅的浪漫城市散文和奏鸣曲。学术和艺术的美妙结合。静下来心来听Sarsgaard的个人演出。 |

|

声音对心理的影响 -- 另一种风水。 |

|

片名中英文都好听,但内容太慢格调太高差点睡着。本来打算给两星,第三颗星给片尾的天鹅 |

![豆瓣评分]() 6.4 (244票)

6.4 (244票)

![IMDB评分]() 5.7 (1,467票)

5.7 (1,467票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 64%

烂番茄: 64%![Metacritics评分]() Metacritics: 66

Metacritics: 66![TMDB评分]() 5.80 (热度:3.87)

5.80 (热度:3.87)