|

老钱一点点变成了没钱,新钱如何一点点积攒起来的。古今中外皆然,总有他们交锋的那一天。新钱带着生猛,老钱只能用艺术,品味,规矩来抵挡。他强调血统,那他儿子遇难的那一天,他的高贵就已经没有延续了。他不过是在把这个血脉让他渐渐的流尽。 |

|

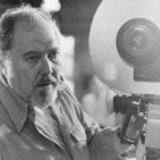

一曲没落贵族的挽歌,雷伊的电影总是能让人沉浸其中,哪怕主人公是一位颓废、执拗、傲慢而虚荣的地主。炫耀欲、对物的执迷(不离身的精致水烟壶)和对音乐的上瘾侵蚀掉了罗伊的一生。以三场音乐会结构起全片:衰败初显、妻儿亡故、最后的享乐与疯狂。雷伊的运镜依然沉稳又极具力量,不少摇镜令人印象深刻,如对华美音乐会中宾客之姿的巡弋,以及风暴过后平原上的宁静景致。大量蕴含隐喻或象征的意象,恍若一枚枚宿命的凶兆,散溢在影片中:贯穿首尾的大吊灯(虽华美璀璨,却渐渐熄灭、摇摆悬压在头顶),被洪水淹没的荒原,为飞驰卡车扬尘所遮没的迟缓老象,妻子未及说出口的噩梦,转瞬即逝的烟花,黑云闪电,溺死在杯中的蟋蟀,爬在自己画像上的蜘蛛,罗伊最后的对镜自恋及陶醉于先祖【血】统,亦与骑马在搁浅废船边坠亡后的鲜血相呼应。(8.5/10) |

|

The Music Room 1958 BluRay Criterion Collection 1080p AC3 x264-CHD |

|

和阿普三部曲同期完成的音乐剧,意涵上一以贯之:现代化进程中印度传统的「失落」。这部偏重于表现没落婆罗门地主和新兴资产阶级的冲突。情感表现上步步为营张力十足。三场半具浓厚民族风味的音乐会和传统乐器展示,美妙绝伦;杯中吊灯倒影一镜,堪与《大地之歌》的叠盘「静物画」媲美,非常震撼视觉。 |

|

无法用语言来描述的电影 每一个镜头都在诉说着无奈 |

|

雷伊将一个如此简单的故事讲的如此厚重,大象无形、大巧若拙。那溺死的虫子、窗外的电闪雷鸣、一闪而逝的烟花、与地主命运相勾连的水晶灯无不体现着朴实的美感。新与旧的交替,没落的贵族之歌,当汽车卷起的灰尘将大象完全挡住,旧时代已经一去不返,酒空蛛去,灯灭人亡。 |

|

大神级别,跪了,看服了……像雷伊这种天才型的只不过是印度人在印度拍了印度故事,但电影却是世界的,阿巴斯也一样,阿巴斯完全不代表伊朗电影,雷伊不是了解印度电影的窗口,阿巴斯也不是浓缩了伊朗电影的精华,他们就是电影之子。 |

|

雷伊访谈摘译。问:一篇有关黑泽明的文章中你提到艺术的东方特质。黑泽明属于你定义的东方艺术吗?答:他不算纯粹的东方艺术家。他有一半是西方的。问:你呢?

答:我也不是。所以才能比没太受西方影响的人更易被西方观众接受。小津沟口要东方的多。问:泰戈尔呢?答:不知道。他太特殊,很难归类。(雷伊素描黑泽明:https://www.douban.com/people/hitchitsch/status/2001898494/) |

|

gorgeous! luminous! sitar琴声实在太迷噪了 |

|

贵族没落、时代更替的故事,不仅有雍容华贵的维斯康蒂,也有善用花鸟虫鱼和静物表现内心涌动的雷伊啊。这个角色必然不讨喜,他的固执、对家人的冷漠以及面对变化的排斥态度都是如此,但这就是被时代抛弃的人最鲜活的样子。很悲伤的故事。看到很多短评说这儿的印度音乐一言难尽,我觉得很好听啊! |

|

白日昏暗如夜 |

|

最后突然切换成英语,悲情至极。 |

|

看过这导演的大河之歌很好看。。。。然后看这个。。。你妈从头到底都看不进去完全浪费时间镜头慢的要死全片还没故事。。。就你妈讲一个傻逼作死 |

|

白驹过隙,人尽灯枯。雷伊以小见大,象征手法诠释阶级命运。逝者悲情,注定是一场场屡遭淘汰的歌舞。 |

|

我喜欢这里面歌舞段落的长度,我觉得很合适。但在主人公的塑造太过用力,反过来暴发户的形象不够饱满, |

|

地主贵族阶级的没落,虽然保有精神和传统上的高贵与优雅,但是在新时代的冲击下,仅仅靠天吃饭的权贵一族终于抗不过工业革命的潮流。然则一种颓唐的感觉从头就昭示了结局。我本来非常怵印度电影的歌舞,但是其中几段古典的印度歌舞看得我意犹未尽啊,韵味十足身心泰然~ |

|

想起了比利怀德《日落大道》中的女主角。没落贵族的尊严和虚荣,孤注一掷的勇气和放弃。 |

|

沒落貴族的美麗掙扎 |

|

新与旧,不过印度音乐始终是我的死穴 |

|

补标。记忆中第一次被雷伊的水平震惊到。(Cine Lumiere) |

|

7。除了过长且无聊的歌舞,雷伊的水平还是展现无遗 |

|

摄影不错,不过估计没钱买好的滑轨吧,一推拉就晃来晃去的。 |

|

配乐很诡异,但剧情没有非常吸引人。 |

|

最后那段舞非常好看,印度舞精髓就在于两点,眼法和手法,很体现神韵。音乐很不错。如果是彩色片场景一定是相当华美的。 |

|

看表演的时候,我也会下意识地摸摸,口袋里还有几个钱。 |

|

没落地主让人可笑可恨可怜,老态的自负形象入木三分,不过最后以死作结就略俗了。另雷伊不愧是印度电影第一人 |

|

没落的华丽,破败的衰景,逝去时代的挽歌;吊灯(及烛火)的多次特写令人深刻。 |

|

贵族的没落,不是因为被进步阶级推翻,而是因为沉湎与自恋。 |

|

!!! |

|

春梦觉来心自警,往事般般应。 |

|

86/100 #FIFF24# 也许是雷伊的诗意慢电影受欧洲电影等文化影响最明确的一部,比如那些室内戏油画一般的构图、对整体空间、镜子、光影的使用...保证美感之外,当摄影机运动时张力尽显,且始终关注人物心理,在不少感官盛宴的场景中,气氛才是主角。而音乐,似乎是构筑贵族悬浮精神的脊梁,与现代的机器声不同,片中的raga音乐除了大量眼神交流之外,总有一种有节奏的回荡感,似乎直到气力散尽时才会停歇谢幕。往日荣光已散,结网爬虫,最后镜头归到摇摇欲坠、烛光近熄的大吊灯:一个时代的结束、一个血统的结束。骑在马背上的人,终究要被现代化的汽车所追过的。 |

|

第一次看雷伊,朴素有力,镜头的余韵感,配乐与叙事的交融,美丽的印度音乐和歌舞,叹服! |

|

有些电影,看时有感,看完无语,事后思量,是杰作啊~相看两无语,惟有好电影 |

|

音乐赐予你的,其中必然有忧郁与无望。 |

|

怎么感觉那么冗长 |

|

7.4/10 夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺。洋洋得意于血统之高贵,却遗忘自己子嗣已绝;维护贵族的体面尊严,却不知觉掏空祖先之所以成为贵族的资本。初看雷伊,典雅精致,沉稳简洁,却不知怎地让人徒生疲惫。 |

|

看无能的、不求上进的富贵公子哥如何挥霍家产的故事,甚至因为好面子,成为害死妻儿的间接原因,真是废物一个。 |

|

又重看了一次,再次被感动。音乐室是我所看过雷伊最伟大的电影,也是电影史上最伟大的电影。 |

|

从天台镜头开始,雷伊就在诉说着一曲颓唐,音乐室是作为阶级符号存在的,同时也是奏响了没落之歌,急促的音乐加快了贵族的腐朽,溺水昆虫,熄灭吊灯,对镜自窥,这些意象让雷伊的作品充满文学性,也和传统的印度片区别了开来。 |

|

简单的故事 干净的画面勾勒出传统与现代的碰撞 卡车超过大象的那一个镜头 着实震撼 看来不仅日本电影超过中国电影50年 这部58年的印度电影也足足超了50年 |

|

五色令人目盲,五音令人耳聋 |

|

9.0/10。①一个印度新旧贵族交替和落后于时代的故事。三场音乐会一场比一场华丽,但男主的困境却愈发严重。②重复出现的「水晶吊灯」意象一开始漂亮后来加了蜘蛛网后来越来越破败直到最后完全熄灯/包含结了蜘蛛网的吊灯的特写的那个长镜头调度的很棒/第二场音乐会溺死的虫子、外面的电闪雷鸣和摇摇晃晃的吊灯暗示了妻子儿子的死亡/以「汽车卷起灰尘将大象挡住」隐喻新旧交替/第三场结束后杯子中的酒倒映的水晶吊灯是最后的辉煌/大量用俯拍甚至把男主放在后景以凸显男主面对时代的无力,比如第三场结束后吊灯熄灭时对男主的俯拍/第三场音乐会结束后男主摔大量先祖画像,直到蜘蛛爬上他的画像才停/结尾策马奔腾摔下马而死,充满了自由、疯狂与无奈。③作为传统情节剧节奏有些慢;音乐会在影像上与悲剧内核的关联没处理好。 |

|

為了寫一篇書評去看部電影,構圖與隱喻堪稱神品 |

|

9.影片是雷伊在早期,表达对一种守旧偏执和贵族阶级意识形态鄙视的先声。那本片剧作的角度颇为刁钻,虚荣作为驱动力,混淆贵族心智,对内外之人亲近、礼待程度的颠倒,千金散尽仍固守的讲究作派,最终招致惩罚情节。艺术性上,影片同样有着庞大的形象系统,后半程开始展现出雷伊从西方电影中汲取的养分。表现主义视觉风格,在怪诞的布景、造型中上演心里类型化表演,来凸显人物的病态化过程。300 |

|

镜子是主角 |

|

很简单的片子,年代久远、寓意深厚;最后的音乐会,真以为在平淡结局后会有惊奇或者意外,但明显是想多了,真的就是这么没落,没落到死 |

|

没落的贵族,奢靡的生活,三场音乐会将一个地主家族由兴盛带入毁灭,这其中既有印度脱离英国独立,社会变革带来的冲击,也有成由勤俭败由奢,富不过三代之类的家庭和个人因素,不知道为什么总感觉雷伊是在为最后的贵族唱挽歌,又像是表达对新兴阶层崛起的鄙视和无可奈何,第三场的歌舞很美,但人丑。。 |

|

豆瓣4500献给萨蒂亚吉特·雷伊 |

|

在普通人眼里,没落贵族即便用玩音乐败家产来打肿脸充胖子也能显得那样哀婉和悲情。 |

|

争缠头也是阶级斗争 1500 |

![豆瓣评分]() 8.2 (1731票)

8.2 (1731票)

![IMDB评分]() 7.9 (6,968票)

7.9 (6,968票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![TMDB评分]() 7.52 (热度:7.47)

7.52 (热度:7.47)