|

這個男孩親眼目睹了世界末日的三種型態:一種乃富貴而溫馨,卻欠乏創造新物新生的能力,沒有屍臭但明確往衰逝墮去;一種則積極而禁慾,來世渴望壓過現世響望而偽善終生;一種則上達天聽,上帝惡魔交相聚,卻令人失望地察覺牠們並未如你想像所願。那麼,太早明晰人世間毫無希望的男孩,該如何渡過接下來的每個明天?只有說謊,演戲,「或著,息影。」他道。 |

|

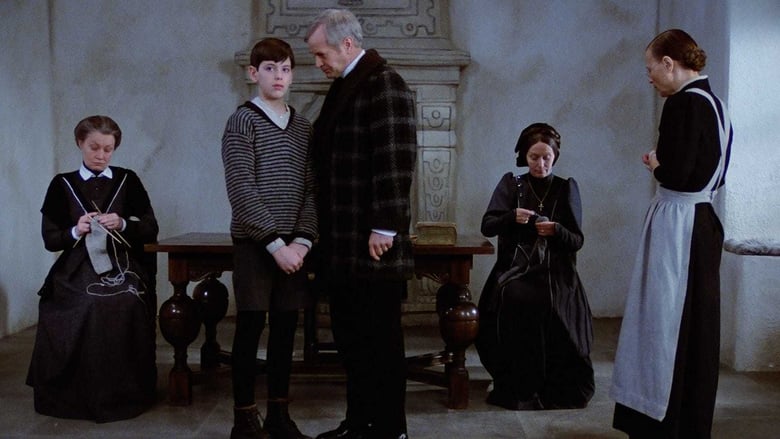

每一帧镜头都极为考究 |

|

伯格曼执导的最后一部电影,近似于北欧版“红楼梦”+“哈姆雷特”。现实主义和神鬼魔法并存,舞台剧风格和意识流结合。伯格曼对一生的主要创作主题(如童年、死亡、宗教、家庭关系)都作了探讨,并给了一个理想化的结局。但和红楼梦一样,尽管哲理遍地有,本片的华丽和冗长还是经常让我出戏。(8.5/10) |

|

芬妮的故事不多,一定是被剪掉了吧?想看5小时的导演剪辑版。 |

|

1.一般般的家庭剧,重婚需慎重,不能因为丧夫后夜夜的寂寞欺骗了自己的内心,那不是爱,是焦虑,是下体空洞洞的需要;2.“万事皆有可能,皆能发生。时间,空间并不存在。在现实脆弱的框架下,想象如织线,交织着新的图案。”【联合国教科文组织】瑞典影史十五佳NO.13 |

|

【A+】构图,布景,光线,每一方面每一个细节都如此的一丝不苟,将电影视觉之美发挥到了极致,故事透着戏剧般的古典,台词深邃令人玩味,简直就是一尊近乎完美的艺术品。 (PS.看的312 分钟版本) |

|

#重温#2018年6月第三次重温;完美演绎斯特林堡之「万事皆可发生 时间空间并不存在」,数次泪目。魔灯照亮童年的天堂,这个温暖的小小世界近乎梦幻,他看见父亲悲伤的灵魂,“我们永远不会分开”,我不能悲伤地坐在你身旁。在在主题和形式上圆满回归,与《假面》同为最好、最爱的伯格曼。 |

|

3个多小时流畅淋漓眼睛都不敢眨一下,除了美轮美奂的场面每个镜头都耐人寻味,精致华丽温情细腻的大师之作,连演员也是大师级的。可以说是一部没有缺点的完美电影。 |

|

艰难的一次看完,伯格曼是单细胞啊,叙事效率太低 |

|

每次看伯格曼的电影,我都会认为那些小孩就是伯格曼自己,还有那些女人,那些濒死的人和那些残障的人,都是伯格曼自己。他一生都在怀疑中乞求爱,在绝望中寻找温暖,以此片尤然。尽管他一再否认其作品中的自传性。但是读读《魔灯》就知道了。虽然很多时候他无意写实,一再标榜自己一直住在梦里,偶尔造访现实世界,“不信任何人,不爱任何人,不缺任何人”,还是像个孩子一样,内心复杂,不改单纯,再次开始盼望。 |

|

万事皆有可能,皆能发生。时间,空间并不存在。在现实脆弱的框架下,想象如织线,交织着新的图案。

|

|

蓝光+投影来看,简直绚烂如梦一般 |

|

虽不难看,但内容与篇幅未免也太不匹配了,有失大师水准。PS:主体故事有点《猎人之夜》的意思。3星半。 |

|

1,开幕华丽的房间放那么多蜡烛对火灾恐惧症患者来说呼吸困难(所以后面是影射观众的忧虑)。2,几位儿子的扮演者面相实在太老了。3,玩偶让人无从吐槽。4,主教邪恶的很优雅。5,伯格曼真的很喜欢两张脸交叠的画面。6,憋了三分之二的时间,导演最后还是压抑不住自己的意识流。五个小时,撒花! |

|

大师对不起,我带着枕头看的,睡的可舒服了。 |

|

台词:那些快乐的美好日子已然过去,只剩下这可恶肮脏的生活 在吞噬着我们,人生总是如此?—— 瑞典大师的绝唱,半自传性质,处理极为细致,获得奥斯卡最佳外语片、摄影、美术、服装四个奖项。影片细腻地探索了心理折磨这一题材,但因采用儿童的视角,因此不像伯格曼其他作品那么低沉。… -百度百科 —— 拉斯·冯·提尔:我对《芬妮与亚历山大》很失望。我想 我气坏了。伯格曼一直以来都当自己的观众是知识分子,这部片子里他突然开始拿观众当傻子。我看《芬妮与亚历山大》时,我看到各种我喜欢的元素被加以强调,我讨厌这样,我讨厌片子过于大众化。我知道伯格曼本人并不太满意自己的电影。我真心不喜欢的是,他这部片子里所讲的各种内容 已经在他其它很多严肃电影里讲过了,他把我钟爱的电影中的亮点截取出来,塞到一部普通平凡的东西里,这是亵渎。 |

|

[芬妮与亚历山大]起于一场盛大的契科夫式的庆典,一上来就让我折服于其细节和人情;到中后部哈姆雷特、浪漫主义童话和斯特林堡等元素融进来时,我不由地觉出这些主题嫁接起来的不协调和过犹不及。作为一部确切无疑的老人作品,我还是高兴他在最后和生命讲和的同时,在尾声的和弦里也掺上了不和谐音。 |

|

原来是惊悚片啊 |

|

一脸懵逼。豪门心事?魔鬼继父?超现实?万万没想到居然能看完这3个多小时,而且没睡着…… |

|

真棒!画面场景超美!每一帧都想截下来。三小时看下来一点都不累。两年前看过一点,这次看发现某个情节没有,可能那是五小时的版本。伯格曼我还是更偏爱彩色片。我决定看一下五小时的。ps:原来这里还有魔法的事。。 |

|

我看过的最不闷的伯格曼片,同时也是我看过所有电影里摄影最棒的。 想看5小时版本。 |

|

冗长,但越看越受吸引! |

|

看了5小时的导演剪辑版。帷幕从大家族的华梦一场扯开,个中人的盛衰,在儿童视角下有种明丽、直截的呈现,而那鬼神的介入,也玩出了经典文学的厚度。这出伯格曼的绝唱,放入了他钟爱的戏剧、音乐以及情欲追逐、心理分析、宗教质问,而曾经的上帝是爱,是虚无,此间也许转为更浓重的淡漠与可耻。 |

|

7/10。家庭空间表现为子宫般洋溢爱欲之美的橙红色,主仆和客人济济一堂引亢高歌伴随着镜头扫过丰盛的餐桌,卡尔放屁吹灭蜡烛逗笑孩子等爱意满满的场面中,唯有祖母对一手操办的喜宴暗自神伤,更讽刺的是艾米莉在亡夫棺材前哀嚎震耳欲聋却次日满怀信心地接管剧院,婆媳由于演员身份迷失了真实情感,艾米莉对丈夫的悲伤是扮演的,她嫁给艺术来满足不能从丈夫那获得的爱欲,被宗教的伪善爱欲短暂迷惑后重新找回艺术,在祖母怀中朗读着斯特林堡的新剧进入梦乡;主教就像蹲在他桌上的黑猫成为哈姆雷特叔叔的喻体,当亚历山大编造被卖给马戏团的谎言,他五指张开笼罩着亚历山大的脑袋再用食指猛截,预演藤条鞭罚的精神虐杀,雌雄同体的伊斯梅尔象征孩子对灵异世界的现实性幻想,俯身耳语给了亚历山大烧死主教的咒力;伯格曼的舞台剧风格如主教家:僵硬、冰冷。 |

|

一直没有补记伯格曼大概是因为第一次试图用生命体验去进入他而不是用他既有的地位和名誉。然而没那么容易。他对宗教的怀疑、与世俗的和解,都太像梦魇,都被还原到非常本质的欲望的层面。这几乎让生活变得不可能,尤其我好不容易才有些勇气来面对具体的道路的选择。 |

|

喜欢Ismael这个角色,短短的出场就彻底惊艳到我。感觉她像David Bowie,会通灵。 |

|

序幕跟我小时候在外公家午后醒来的情景居然一样。每一幕都有一个人讲故事,而重点根本不是故事本身。5个多小时里,芬妮戏份也太少了好麽,亚历山大就是小艺~ 2018.6.16 重看,记得的那些美好桥段似乎都是电视版的,睡了。结尾“一出梦的戏剧”,走出影院,沿着衡山路漫步回家,真真如梦似幻。 |

|

另类自传,跟魔灯对看会很有意思。比较奇怪的一点是,伯格曼似乎在他之前的电影生涯之中从未触及过童年的“幻觉”(虽然在他最好的作品里,真实和虚幻往往无法区分),到息影才突然想起来。如果说前期是因为资历,那么中后期又是因为什么?F&A完美集合了伯格曼毕生所学,但又是那么个异而无法取代。 |

|

还原了上世纪初瑞典中上层家庭,摄影美,布景美,镜头中充满大量的视觉细节家中的家具装饰食品鲜花,到人物衣着,风景风物,實在是好看 |

|

戏剧的国王死了,国王的戏剧仍在 |

|

伊萨克叔叔好棒呀。 及其完美的影片,算上电视剧版补充的大约四个多小时。 非常庞杂,但丝毫不乱,有惊人之美和无限痛楚。伯格曼的《红楼梦》。 |

|

墨迹 |

|

瑞典版红楼梦 |

|

太好看了。五个小时还没过瘾,回头又把第一幕看了一大半。读小说有时也会这样干。当已知一众人物的命运和故事的终局,再回头看他们且不知他们将会如何时的情态,以及一个布局严密、所述甚丰的故事是以何种方式打开的,有一种偷得上帝之眼的满足感。 |

|

无懈可击。 |

|

后期的Bergman和早期的他真是完全不一样……风格变化很大,不过一样的地方是,宗教主题依旧贯彻始终。都说这是Bergman版本的红楼梦……唔,确有可拟处。庞大、完整的结构,多人物以及随之而来的多情节大篇幅构并成映像精致到华丽的巨幅浮世绘。以此,为导演本人的谢幕。 |

|

电影中的百科全书 |

|

最喜欢的一部伯格曼,古典史诗般。每一帧画面都不忍错过。准备继续看五小时版本的。台词很有腔调。诸如,风雨如晦之夜,母亲对儿子说:“别把自己当哈姆雷特了。我不是乔特鲁德王后,你的继父不是丹麦国王。这里虽然黑暗阴沉,却也不是什么厄尔锡诺城堡。” |

|

我怎么看不下去啊。什么内容啊这是。 |

|

后面还是厉害 |

|

将妻子(话剧)和情人(电影)结合在一起的收官之作,《我们都是马戏团》的译者说过本片是瑞典电视台在圣诞夜的保留节目。

多次重现《魔灯》里的时刻,每个人物身上都有伯格曼的影子,就像奶奶说的:one is old and child at the same time…

日常质地的幽灵,death makes no difference,想到阿彼察邦;分不清的lies and truth在电影里抵达平等, imagination is truly a gift…

又又又想起伯格曼在《魔灯》里写自己第一次看电影时沉浸在经久不息的热情之中,六十年过去了,什么都没变,他依旧如此狂热,依旧在任何时候都能回忆起第一台放映机的气味。 |

|

無關因果、圍繞一大家人的命運展開,雖然不太抓的住故事中心主題(也屬於講人物遭遇的那種,類似布拉格之春)但和《大宅門》一樣讓人喜愛;另外很妙的一點是「事件的結果」沒有絕對的好或壞,也沒有絕對的「善惡報」;牧師繼父直接想到《獵人之夜》。看過《魔燈》後得知,都是伯格曼童年真實回憶寫照。 |

|

这么简单一个故事,居然拍了5个多小时,拍得再好,我也不给高分,累死了。 |

|

一口气看完电视版才发现,三小时版剪掉的东西确实或多或少有些不适合的成分,虽然前者构成了一个更完整的体系,但后者明显叙事更加流畅 |

|

看看人家的舞台剧模式也好…… |

|

非常棒,3个多小时,看得津津有味,一点不闷。一改对伯格曼的印象。 |

|

唉呀呀,好久没看“艺术片”了 |

|

最终,一个接一个的小奥斯卡都还是长大了。长大了的奥斯卡仇视着另一个小奥斯卡。而这个小奥斯卡,可以是亚历山大,可以是芬妮,——当然,也可能是我和你。(一如既往的伯格曼风格,紧张的缩紧与压抑,突然的爆发和欢愉,宗教和人性的对峙,——始终,他的片子都有很大的张力。) |

|

伯格曼到最后也没有放弃寻找或质疑「上帝」 |

|

《芬妮与压力山大》与《呼喊与细语》一样都是讲述生活在城堡里的上流社会人生活状态的电影,他们丰富又苍白,幸福也痛苦。只是《芬妮与亚历山大》经历了一次炼狱与受刑,然后懂得了生的不易。此片也抨击了光鲜后边卫道士的丑恶一面。 |

![豆瓣评分]() 8.8 (10073票)

8.8 (10073票)

![IMDB评分]() 8.1 (66,943票)

8.1 (66,943票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![Metacritics评分]() Metacritics: 100

Metacritics: 100![TMDB评分]() 7.80 (热度:13.64)

7.80 (热度:13.64)