|

哲学爱好者会喜欢的 |

|

在哪看??? |

|

罗西里尼非常精准的将电影的基调和电影所要描绘的人统一起来,与帕斯卡的激情和虔诚不一样,笛卡尔痴情理性的和谐与生活的宁静。为什么要去描绘科学家和哲学家?用电影去描述科学家和哲学家就像科学家通过科学手段达到真实与真理一样,电影通过影像再现历史和形象来达到真实和真理,我们看到的是一整个生活方式,中国理工直男们笔下的科学家的科学事业就像皇帝的江山社稷一样,不过是为了成就感,为了智力装逼或者爱国复仇的苦情戏,但罗西里尼解放了我们的认知。科学家通过科学达到真实,是为了生活之意义和价值,来到荷兰就是为了自由,人与人不再卑贱和虚无。艺术,科学,生活一样都需要明确和证明,万物相通。笛卡尔通过独处,追求自由,科学事业,和谐宁静的家庭来实现自我,这不是当今世界的社畜和学术贱种们所能匹敌的,17世纪是法国的世纪 |

|

perfectly simple Rossellini frame |

|

没搜到中字所以厨力做了字幕!

链接:https://pan.baidu.com/s/1phc6paUloczd8t2izPr9dQ?pwd=4dpe

笛宝生日快乐捏 |

|

看了快一个月才看完,整部电影的魅力就在它的台词上。本来想打五颗星的,但是感觉这部电影可能还是有点闷,即使对于我这么一个还比较喜爱笛卡尔的人来说。其实觉得这部电影可以改名叫听笛卡尔在欧洲各地朗读他的著作,真的... ... |

|

原来笛卡尔是这样生活的.卖掉遗产,在欧洲各地旅行,与大学里的学者交流,住在不被打扰的小地方思考,追求心灵宁静,信奉耶稣爱的教训,被朋友催促才想到写作出版,娶了不识字的女仆,但她却很会说谚语.

原来世上曾有许多拉里. |

|

哲学简明教材真人版 |

|

太教条,把笛卡尔描绘的太自我,大段的物理讲解枯燥无味,连镜头都变得僵硬 |

|

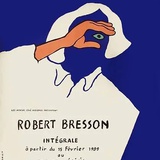

圣徒谱系:加里波第(颜色)、路易十四(凡尔赛)、苏格拉底(极简)、帕斯卡(气压)、笛卡尔(几何坐标)并且用新现实主义提炼各种关键词 |

|

这部传记片看上去更像一部笛卡尔思想史,处处是这位伟大的哲学家与他人争辩的场景。但罗西里尼没有忘记自己定下的使命,即将文艺复兴时代的欧洲学术境况真实展现出来。应该说,罗西里尼“大历史”工程的几部传记片,人不是主角,他们的思想才是主角,罗西里尼也并非要讲述激动人心的历史故事。 |

|

“我确定自己是个会思考的存在,但何时我才能做到真正确定。。。”罗西里尼对电视有着一种乌托邦式的幻想,他觉得电视可以成为让民众受教育的媒介,在他艺术生涯晚期拍摄了大量有教育意义的历史人物电视电影。这种理想主义令人感动,这些电影也很有价值,只是会有几个看电视的百姓会去看这样的电影呢。 |

|

影片中有大段大段的笛卡尔现身说法的哲学台词,略显无趣,却不失典雅。影片拍出了文艺复兴时代的范儿。 |

|

当笛卡尔就第一哲学沉思录的质疑回应到一半,镜头就切到了印刷厂,前景中神父一页一页阅读铺开的未装订文本,后景中工人不停的投身印刷品的生产。罗西里尼既放弃表现英雄式的形象,这是好莱坞电影的特质,也没有过分单纯通过对白复述笛卡尔的思想,这显然更适合书面文本,他把电影的工作视为对一系列工作的再现,印刷工的工作,神父的工作,医学家的工作,铁匠的工作。视听媒介被他用于生产对思想产生环境的直接感知,即思想家出现在这样的环境中。不过,新思想的诞生并不是特定物质条件的结果,铁匠的工作仅仅是印证了笛卡尔的观点,他永远处于讨论的核心,影像的焦点。这并非罗西里尼在新思想成因上的自相矛盾,去归因到底是因为伟大人物还是伟大时代,而是去勾勒一副关于思想的地形图,并采取一种降神立场:总会有人浮现出时代,传递上天的启示 |

|

笛卡尔的一天:被掀帘子叫起床“什么已经中午了”;出门抬杠;抬杠成功发表演讲;回家熬夜(略)台词冗长无比,场景油画质感 |

|

密集的对白与各种生平片段构成

ps 男主乍一看像唐尼 |

|

20200630预留 |

|

. |

|

罗西里尼干货满满啊 |

|

这片和帕斯卡尔其实毫无区别,经典站位和古典构图,冗长沉闷的室内戏。形象更没书本上的笛卡尔那样鲜活 |

|

四星半.几乎是罗西里尼集大成之作:来自早年新现实主义的幽默细节调和了《帕斯卡》的强力灌输,加以褒曼时期作品中going nowhere的松散架构,他已无需像前几部历史片一样描绘传主的登顶或死亡(影片对笛卡尔晚年在瑞典同女王的交往毫无兴趣),甚至诸般哲思亦让位于方法论和研究立场:笛卡尔反复提及他的宏伟计划,可结尾也不过稍稍揭开了其理论体系之一角――显然更要紧的是详述研究环境,他作为一个怎样的人在怎样的传统中展开工作;此乃真正科学史意义下的didactic cinema.如数学般精确至极的长镜头调度配合着三段论式的对话节奏,但从不排斥情绪暗流――最后一场戏前景中笛卡尔同惠更斯侃侃而谈,他的爱人却在身后面无表情地关门离去:这近乎一个《教父》式的结局. |

|

没有水中贵族百岁山这个故事。 |

|

罗西里尼先生 笛卡尔知道你这么话唠吗 |

|

科学的尽头是哲学 星宿的终极形态是灵魂 |

|

过于沉闷 |

|

历史电影,却能自发地通向人物的灵魂。 |

|

欲將哲學或數學學者的生平傳記拍成電影是吃力不討好的事,畢竟其學說屬於形而上者,甚難在銀幕演繹得令人明白,甚至導演自己也不懂,如此如何拍出好的電影。一個欲在專業領域有所成就者,遠離塵囂應是必要的;身為投身研究的學者之妻註定其孤獨一生,而海倫的性喜潔癖該是令一個學者傾心的重要因素,當然亦是造就其母女未能幸福的主因,實乃禍福相依之最佳寫照。另導演據何而將笛卡兒妝扮得有些類似小丑? |

|

这部片子拍得太“纯粹”了,几乎就是在阐述笛卡尔思想的成形过程,连他生平中最具传奇色彩的、与瑞典女王克里斯丁娜的交集都没涉及,《第一哲学沉思集》出版之后就戛然而止;片中提到一个叫Viau的诗人,搜Wikipedia发现里面有一句写道He is depicted in Roberto Rossellini's film Descartes...马拉美说世界上一切事物的存在,都是为了在一本书里终结,感觉Wikipedia就是这样一本大书(Livre)。 |

|

一个人的存在是造物的创造,其创造必有决定的价值,我就是我,从意识的运转而来,这是无法否定的事实。物质夹杂于精神的丰富,笛卡尔不断思考,所以有了解析几何,动量守恒,有了我,终身未婚,私生女不幸夭折,封闭不是惩罚,而是更远大的探索。 |

|

太依赖台词,留白太少,笛卡尔表情从头到尾几乎没变过,布列松也没这样,氛围上有些像皮罗斯马尼,但还是要给五星... |

|

160分钟纯英文字幕,而且讲的全是笛卡尔生平去各个地方演讲,其催眠程度远超英语CD篇。罗西里尼后半生都在拍这些圣徒形象的电视电影,在愚昧的时代里进行着理性光辉的伸张。不过如此朴素的服装,毫无滥情的演讲,个个都怀揣着人类理想的哲学家,真的能够够打动多少电视机前的普通观众呢? |

|

人类一思考,舟叔就发笑 |

|

笛卡尔 Cartesius (1974).............勒内·笛卡尔1596年3月31日生于法国安德尔-卢瓦尔省的图赖讷(现笛卡尔,因笛卡儿得名),1650年2月11日逝世于瑞典斯德哥尔摩,是世界著名的法国哲学家、数学家、物理学家。他对现代数学的发展做出了重要的贡献,因将几何坐标体系公式化而被认为是解析几何之父。他还是西方现代哲学思想的奠基人,是近代唯物论的开拓者且提出了"普遍怀疑"的主张。黑格尔称他为"现代哲学之父"。他的哲学思想深深影响了之后的几代欧洲人,开拓了所谓"欧陆理性主义"哲学。堪称17世纪的欧洲哲学界和科学界最有影响的巨匠之一,被誉为"近代科学的始祖"。

............ |

|

3.5 |

|

这片很美 |

|

学者间的神仙打架 |

|

such a weirdo. |

|

看得都睡着了 |

|

传记 |

|

思想 |

|

这部传记片看上去更像一部笛卡尔思想史,处处是这位伟大的哲学家与他人争辩的场景。但罗西里尼没有忘记自己定下的使命,即将文艺复兴时代的欧洲学术境况真实展现出来。应该说,罗西里尼“大历史”工程的几部传记片,人不是主角,他们的思想才是主角,罗西里尼也并非要讲述激动人心的历史故事。 |

|

★★☆ |

|

好看 |

|

怀疑的目的是相信 |

|

bkvgjb

|

|

笛卡尔生命的一个片段,辩论,求知。电影拍的很简单,简直不需要剧本。 |

|

人物简介,略枯燥,大段大段语调一致的意语数学、哲学、物流等的讨论……拍的好认真,但就和教条一样无趣……笛卡尔历史教科书式展示。 |

|

生气勃勃,令人心动。台词各种跟不上。。。和帕斯卡对照一下,形式上似乎雷同,气质的确是很不一样的,也证明这种手法的成功。 |

|

罗西里尼的传记片总是能精准不差地落在我的三星观感上。 |

|

听不懂法语,看不懂英语,硬撑着,只因为出于对数学家的崇敬仰慕,对科学和哲学的近代兴起的向往,可以研究的太多了,特别是笛卡尔的二元论,尽管康德批判了它但还是觉得特别有意思!我的哲学启蒙啊! |

![豆瓣评分]() 7.6 (226票)

7.6 (226票)

![IMDB评分]() 6.8 (305票)

6.8 (305票)![TMDB评分]() 6.60 (热度:3.81)

6.60 (热度:3.81)