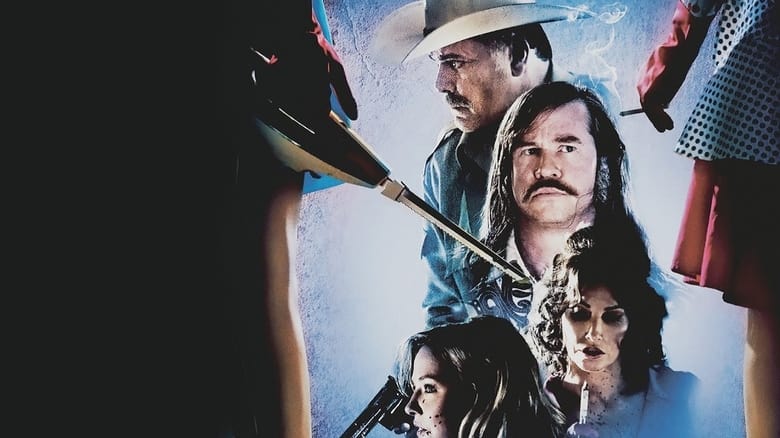

- 主演:方·基默 / 吉娜·格申 / 凯莉·吉蒂什 / 韦恩·杜瓦尔 / 雷·利奥塔 / 理查德·里尔

- 导演:Jesse Baget (Jesse Baget)

- 编剧:

- 分类:剧情片

- 地区:美国

- 年份:2012

- 更新:06.04

- TAG:喜剧,惊悚,黑色电影

- 别名:危险枕边人(台)@@@断了气

- 片长/单集:92分钟

![豆瓣评分]() 暂无评分

暂无评分

![IMDB评分]() 5.2 (1,777票)

5.2 (1,777票)![TMDB评分]() 5.94 (热度:6.99)

5.94 (热度:6.99)-

简介:看片狂人(www.kpkuang.com)为您奉上美国电影《无法呼吸》的免费在线观看,《无法呼吸》是对白语言为无,属于喜剧,惊悚,黑色电影类型,最后祝您观影愉快,本页面也会及时添加或更新本片(剧)的最新播放源。以下是剧情简介: 这部惊悚片讲述一个女人(吉娜·格申 饰)厌倦了丈夫的罪行和犯罪计划,想要给他点颜色看看。方·基默出演丈夫,雷·利奥塔出演卷进这个事件的治安官。