|

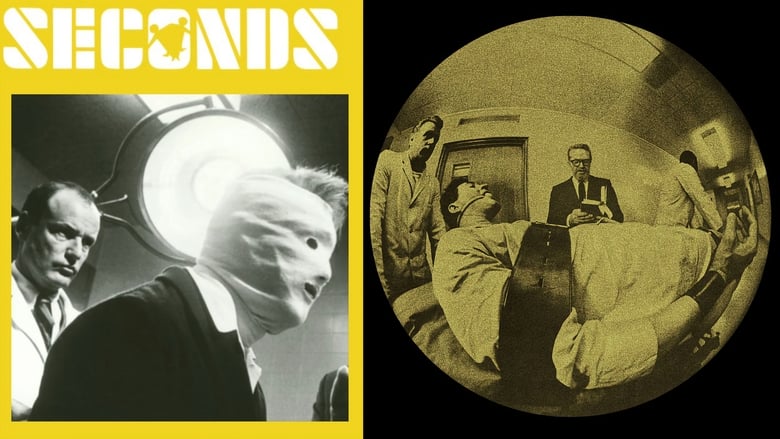

弗兰肯海默这一片恐怖极了。这是对嬉皮年代的商业社会的猛击,同时也对60年代的反文化运动提出了知识分子的深深质疑:当青春和自由都成了商品,嬉皮精神也会成为消费社会的帮凶。这片欠缺的地方,在于后半段似乎少了些戏。意义的线索梳理得不清楚。不过男主人公的老婆说出:他早就死了。那句真是来劲。 |

|

弗兰肯海默60年代巅峰期的收官之作。惊世骇俗、极具实验性的科幻艺术片。论及身份认同,美国中年男子的心理危机 - 渴望自由、青春、情感及理想。黑白摄影极佳、梦幻般的镜头组合令人目不暇接。约翰.兰道夫和洛克.赫德森一前一后的对角色塑造刻画细腻。 |

|

随波逐流半生的人为什么总觉得只要人间蒸发就一切都会不一样呢。嘲counter culture还挺辣。主要是摄影剪辑飞得一塌糊涂,配合风琴轰鸣的主题配乐,奇爽。Wesley Addy演男管家很合适呢 |

|

构思出色的科幻,寻求认同的重生寓言,黄宗霑的摄影很有看头,扭曲迷幻如同梦境,在大银幕观看特别带感。还看到了很多后来电影的影子,包括达伦的《梦之安魂曲》和芬奇的《心理游戏》。 |

|

8/10。开头摄影机深入五官内部拍摄,仿佛寻找着身体内的灵魂,人脸起伏多变随即又被拼接,正如主角沉溺在金钱和肉体狂欢所提供的梦幻与虚妄之中,只得陷入精神被支配、肉身被奴役的困境,并强迫接受他人对自己的改造,成为等待室里拉拢熟人进组织的芸芸众生一份子。[幻体]诸多设定都一模一样源自本片! @2016-05-16 21:59:34 |

|

黄宗沾深焦和长焦摄影真棒这种主观镜头算是gopro的老祖宗了吧。对于六零年代美国人自身身份的符号和去符号化。用一种这样敌托邦的构架反射出来。可以看出很多之后的科幻片都有这里的影子。配乐做得很好。声音好像是dub的 |

|

Frankenheimer在这里将人生目标这种终极命题用极端的思想实验进行了一遍。现代人经历了空虚的生活,但追求的却是更虚无缥缈的完美满足。只不过现实和幻想有差距,人生也不是能推倒重来的。片中大量极富想象力的镜头设置对于刻画主角亦真亦幻的体验很有帮助。 |

|

CINEFAN七月黄金时代专题@ HKAC,又一佳片,非常bleak/hopeless,迷失的最终仍迷失。场内照例有人睡到打呼(哈哈)。原谅我看到洛克哈德森的角色被一堆人摁在床上以及最后强制被带走那啥的戏都控制不住联系现实脑了很多肮脏事情(……) |

|

获最佳黑白摄影提名的大师黄宗霑竟被人在最擅长的视觉领域抢了风头:扭曲面孔片头出自索尔巴斯!不过电影伊始男主是谁不知移情尚未建立就密集视觉轰炸表现焦虑消沉?很难不落下形式主义的诟病。演到后来也证明,所谓中年危机生命彷徨只是引子,影片真正要说的是:危机思变?稍安勿躁。右翼方案,很不靠谱!承载这一理念的关键人物就是与男主两次对谈的医院老叟。首度登场时的白色牛仔帽比较惹眼。道具在此释放重要信息:保守思维。果然稍后对白大谈矛盾自我为尊;可等男主感觉失望重回医院,老头却不再捍卫理想主张容忍错误,大吐苦水摊子铺开养人无数已没法回头只能唯利是图。换言之,以助人危机求变为初衷的革新机构本身沦为制造危机的源头。这里所隐含的意思:当初就不该变脸,银行高管不也挺好?……六十年代的弗兰克海默其实是体制内维稳人士。 |

|

感到可惜的片子,即使摄影有创意①片头特写的五官进行变形缩放,画面分屏的时候创造出独特的视觉效果②扭曲的房间以及使用广角镜头的变形面部特写很有意思③“酒神节”的狂欢派对,动感的镜头很好的传达出“醉”的状态,可惜的是黑白还是低对比度且无光影效果④叙事未能达到画面的水平,画面未推动叙事 |

|

超我伴随着自我的消失永远是可望不可及的幻梦。美国人相信,或者说表面上相信“The Second Chance”,与此同时1960s的嬉皮士们似乎同样追求着极致的,去秩序化的享乐,而《第二生命》则以一种冷峻的方式,将他们想象中的希腊—马克思式乌托邦展现出来,并暗示着,如果我们真的实现了这些愿望,如果我们真的不再匮乏,事情将变得多么令人恐惧,它可以是一种道德寓言,也可以是一次拉康式的噩梦,我们究竟多么犬儒?又是谁在逼迫着我们享乐?

黄宗霑采用的鱼眼镜头构造了一种真正意义上的表现主义,它将Art Deco的线条感扭曲,“理想”生活的狰狞一面,及其幕后的循环工业体制。 |

|

原始葡萄狂欢会、缺席的人 |

|

#新好莱坞# 喜欢去年[逃出绝命镇]的小伙伴,千万不能错过此片。与种族无关,[第二生命] 描述了资本时代之下人类对于永生赤裸裸的渴望,Live TV Show出身的导演约翰·弗兰克海默赋予了影片别样的镜头意义,大胆地主观视角和别出心裁的镜头角度,将片中人类扭曲的欲念和反复的情感展现地淋漓尽致。 |

|

【B】从故事到摄影剪辑真是先锋啊,立意好,完成度低。 |

|

奇怪的重生故事,冷峻的摄影。酒神节那一段尺度很大,不过整体太独立太美式文艺,始终没有代入感 |

|

四星半。变脸有用的话,还要平行宇宙、天堂花园干啥。 |

|

2046 |

|

片头的配乐和画面布控到位,毅然惊悚,把我的鸡皮疙瘩全然绑架出来。看到半途才知cult,半接受,半拒绝的怪诞片。导演说这个影片在被观众接受过程中也经历了从failure到cult classic的过程。也算一种reborn吧。 |

|

故事超前,前半小时的变形镜头挺前卫。 |

|

传销害人(不是。人类总是会一而再再而三地搞砸自己的人生(。 |

|

变形的广角镜头看似前卫,其实用的恰到好处,那两段嬉皮式风格的戏份很迷幻,这个故事乍看之下似曾相识,其实非常有启发性了。 |

|

失去选择权的二次生命,哪怕再锦衣玉食要来又有何用?惊悚中带着反思,做脱胎换骨手术那里让我想到“弗兰肯斯坦”。黄宗霑的摄影很妙,把超现实的扭曲感捕捉到了~ |

|

算是巅峰了。 |

|

好,但是不够精彩 |

|

牛逼 |

|

the second life。。给你第二次生命又如何呢。。 |

|

鱼眼,奇怪的主观视角,和一部没有按钮的电梯。 |

|

黄宗沾的变形镜头。 |

|

摄影极佳 带有60年代独特存在主义感觉的科幻片 |

|

twilight zone故事加黄宗霑摄影,林奇肯定是大粉丝 |

|

准确来说是拿了一个惊悚片,或者说政治类型的惊悚片的壳子,讲了一个现代寓言,但这个故事本身指向不明确,就算是很创新性的,用很多单场戏再讨论一些现代性的话题,甚至是哲学思辨,可后期的故事走向更感觉像是纯粹的靠“惊吓”及视觉上的冲击感来强迫观众接受这个故事的荒诞,使得整个电影掉价了(类似于黑客帝国2)。摄影当然好,很多超脱现实的视角用的特别棒,专门设计的摄影器材拍出了很多充满先锋实验感的素材。剪辑则更像是为后期的电影人提供了一种分镜思路,快速剪辑上的短帧时间的平均分配。属于有瑕疵的中二科幻“神”作 |

|

王家卫2046片头几个数字,直接就是从这部电影里抠出来的吧~ |

|

11/17/2022 - 11/18/2022, @ The Criterion Channel. 摄影与Rock Hudson令人印象最深。两场party scene太长了。Atmosphere of menace. 挥之不去的迷惘。Identity陷入巨大的裂痕,无法找回亦无法抵达,在虚无中失丧。You’d have to carry yourself wherever you go, how unfortunate. 今天来看,仍然现代,恰好很当代。 |

|

很前卫,黄宗霑值得拥有一个那么大字醒目的credit, 难见Roy如此严肃的表演。传销的结局就是死,lol |

|

葡萄狂欢会,梦之安魂曲 |

|

造作,平庸,浪费了好故事。 |

|

超现实主义摄影教材。嬉皮精神被讽刺被售卖,这样的电影真不多见……惊悚又cult,不知道是不是曾给过《楚门的世界》灵感。 |

|

换得了皮囊,换得了身份和习惯,但换不了心性,没有自我认同,何谈重生呢?而重生公司也不过是传销组织,需要不停地吸纳新人并用无法适应的旧人更新换代罢了。黄宗霑利用倾斜角度和大近景来制造不安感,开头鱼眼下扭曲的五官画面更是瘆人,电影本身的恐怖感是在最后二十分钟,伴随着无力和悲哀。这是我目前看过的Rock Hudson最好的表演。 |

|

奇葩 |

|

为黄宗霑的摄影加一星。一座没有下楼按钮的大楼,传销警示宣传片。出乎意料地文艺并且凄凉。 |

|

片头就很惊艳,畸变的面孔,五官都变得恐怖。比较简单的重生式的科幻故事,厌弃自己的现实身份,过上梦想中的美好生活,但不过是进入一个全新的虚伪的世界,想要真正的脱胎换骨,哪有那么好的事,下辈子投个好胎吧。 |

|

Saul Bass的两分钟片头已经预演了整个故事,黃宗霑奇异、歪曲的角度和镜头充满焦虑,几乎没有一个瞬间放松和喘息,PKD一样绝望、冷淡、无情。 |

|

非常强的叙事啊,超级对我胃口!其实故事简洁像写实的梦境,你能看到很多先锋电影的风格杂糅在里头。开篇鱼眼怼脸镜头、贴地仰拍人群移动,压迫感极强的反乌托邦。酒店情杀又是cult(镜头扭曲感太棒了!)其后被锁在酒店,焦虑、无人应答、逃跑和迷失感,被告知生亡非常的荒诞梦境。(这里与结尾对应简直是克莱因壶的概念,但导演却用一种极其简单堪称传销的叙述拍出来了。)中后半段超厉害,经常在欧洲超现实(《甜蜜电影》)看到的原始裸体狂欢桥段,被拽进快乐负担的人群深渊——又被另一个冷酷严峻的群体力量禁锢住。就像沙漏两端被放上磁铁,人浮在中间的气墙上被吹得体无完肤。影片处处是暗示,包括他找的房子拐角走廊我很喜欢。左右是书架和通往海边的落地窗,结构狭隘、紧凑、既有躲避感又通向自由,无比契合男主的心理活动。五星存档。 |

|

震撼。或许我们可以选择重新过另一种生活,但又怎么知道新生活是不是自己想要的呢?也许并没有更好地选择,上帝对每个人命运的安排都是独一无二的。但人总想体验超越自身的事物,在我们决定重新生活前,先明确内心的渴望吧。这部电影的摄影超赞,气氛越到后面越浓,最后一个画面碉堡了。 |

|

7.0 |

|

视觉效果一流,很难相信这是60年代的电影。 |

|

关于改头换面在66年还是个新鲜玩意,从氪佬玩家聚在一起被监管着,到轮为白嫖玩家被割韭菜,还真像网游模式啊 |

|

绝对是一部被忽略的佳作!黄宗霑在片中的摄影手法如今看来还是惊艳无比!超广镜头的运用和主客观随角色身体一起摆动的跟拍镜头都为影片定下了浓郁的先锋基调!saulbass设计的片头更是经典中的经典! |

|

从齐泽克的《变态者的意识形态指南》过来,他用本片文本说明“梦想成为消费主义的理想化”。 |

|

一部显然被低估被忽视的影片。摄影妙极了。穿帮处不少,剪辑的问题,影响体验,有点缺憾。1108 |

![豆瓣评分]() 7.9 (2052票)

7.9 (2052票)

![IMDB评分]() 7.6 (23,683票)

7.6 (23,683票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 79%

烂番茄: 79%![Metacritics评分]() Metacritics: 71

Metacritics: 71![TMDB评分]() 7.40 (热度:8.78)

7.40 (热度:8.78)