|

比较怕这种躁狂电影。 |

|

跟魁北克导演八字不合,这种絮絮不止的电影真的再见。 |

|

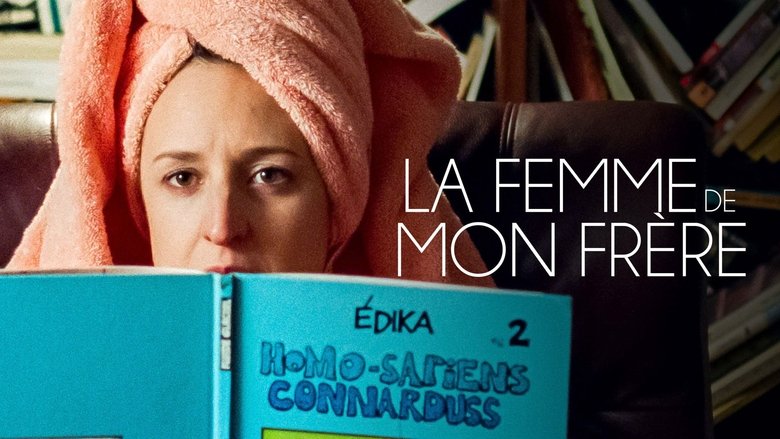

能回答出电视里所有知识问答题,却答不出自己人生的问题。第一次看到恋爱中的哥哥这么开心,自己却变得不开心。后背疼可能致死,听诊器屏蔽心声,他们说生育是女人最伟大的时刻,他们说潜伏的死亡使生命伟大。35岁的政治哲学女博士,该如何适应孤独的生活,不被规则的铲雪机清除,猜对人生的全部谜语。 |

|

越看越喜欢,真是特别对味,很作者风格,所以不喜欢也很正常。导演的点我觉得我全都get到了,本来觉得加拿大人叨逼叨后面发现完全陷入剧作,也算圆了我族独生子女无法享受的手足情的梦。所以这辈子的兄妹都是上辈子的情侣,片尾一对对真是恭祝天下有情人皆成兄妹。 |

|

这种关系没有什么共通性,不过意外可以和《日光之下》对照着看,比起特定环境里乱铺情绪,夸张作天作地和自嘲才更有趣一点吧。 |

|

兄妹斗嘴戏演得不错吧 |

|

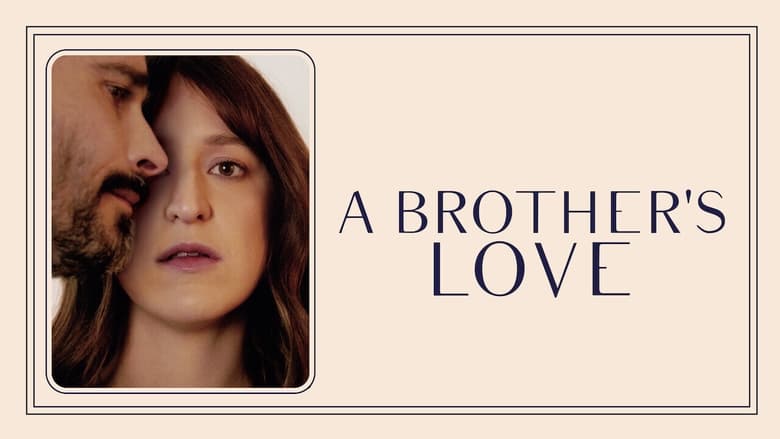

#72nd Cannes# 一种关注“心灵撞击”奖并列。跟多兰合作过《幻想之爱》和《双面劳伦斯》的加拿大女演员莫妮亚·肖克里导演处女作,一部比较无聊的沙雕喜剧。影片集中在对成长和家庭主题的探讨上,不过片里的笑话都比较绕,所有演员都以一种滑稽剧的方式进行(十分夸张的)表演,加上语速快台词多(可能受到了多兰的影响?),观感确实不怎么好。 |

![[Deleted]](https://img9.doubanio.com/icon/up59018976-5.jpg)

|

导演Monia Chokri的新浪潮风格练习,前半段频繁的画面跳跃甚至符号式面部特写有早期戈达尔的影子,后半部选用纯色色彩的变换构成画布般背景板以突出角色的情绪,且故事中所塑造的索菲亚的形象是独一无二的,丧、嘴炮、世俗、神经质、嫉妒心超强的女性寻找真正属于自己的非主流正确人生,也是一种对病态社会的反抗(失业、堕胎、无趣社交);对于结尾“有情人终成兄妹”的划船,甚至整部片中兄妹亲密但不越界的关系,反而会想到里维特的塞琳朱莉出航记,出航记中变魔术是带领观众不同角度观看的精神分析,那亦可把此看作是索菲亚强大占有欲的蔫儿坏的内心 |

|

戈达尔、奥诺雷、多兰歌舞片的沿袭,从断裂语境中寻找轻盈感,与此同时,人物却是佩里提亚可式抽风喜剧的loser,情绪全然悬浮,可以变得很吵也可以突然收声。 |

|

戀兄情結女主角討人厭的程度突破天際...名義上是個喜劇,但笑不出來,快被不停歇的聒噪狂躁吵架煩死。 |

|

实在是扛不住法语片絮絮叨叨半天 80%是没有一丝与故事有关的废话。他们还很开心 |

|

很像Charlotte Ritchie以前在BBC三台的那部《贱精姐弟》,看的时候被吵到头掉,但真正被砍时,很舍不得两个角色;或者当中身处职业、家庭关系和感情焦虑的议题也算是低配版的《魁北克生活》,观感全凭个人生活引申的所谓“感同身受”。不过这么絮叨和个人的探讨可以出现在电影节视线里是欣喜的,短一点会更好。 |

|

意外得还挺好看 |

|

看海报我以为是夏洛特甘斯布的新片(。//开篇对于学位论文的否定真是对学术垃圾的会心一击//仿佛是什么对哲学博士的PTSD作品//我们置于生活之中个体所能具体感知到的各种问题总是比书本或学科中讨论的难太多了 即使做到博士后也可能在生活问题中一塌糊涂 |

|

“两个原子接触后就紧密结合在一起,不管距离多远。人类都是原子组成的。”大龄女博士对于生活、感情、未来甚至人类问题的困惑。受多兰影响的电影,碎嘴争吵包袱。 |

|

是个很难进入的电影,尤其是前半部分。可能因为音响开得太大,人物对话显得异常聒噪。其实能看到很多导演的影子,有点聒噪版《春天的故事》的感觉。能理解大部分人的不喜欢。 |

|

两星半。兄妹关系好到连对彼此吐槽都含糖,准保会出事。眼见哥哥再度脱单,妹妹本就快干涸的精神世界彻底坍塌。导演使用大量粉、蓝色块为情绪转变做铺垫,令角色性格更具清新感,只是海量台词的堆叠,很容易令疲劳感压过散落的笑料。 |

|

全场全程笑到尾 |

|

2.5聒噪可以是一种风格,到在本片中,还是留于小聪明和抖机灵了。 |

|

故事也讲不好,节奏也奇奇怪怪,观感令人脑仁疼。也是不知道说点什么好。微笑。 |

|

后半段力量散了,蛮可惜的。不过建议魁北克人多拍点这类电影,好好治一下部分影评人听不得吵的毛病,这点程度都受不了做什么影评人,送养老院得了,图个清净… |

|

3.5 |

|

第72届戛纳电影节一种关注单元入围 兄妹情深 |

|

这片的剪辑让我想到“抖音”【什么】就是那种最开始很嫌弃,但是渐入佳境的感觉,观感上开始的时候会比较嫌弃,但是居然越看越可爱,真的笑死了,Sophia冲鸭! |

|

我是真的很讨厌以老在大声嚷嚷的疯女人为主角的戏!而且女主tmd也是哲学博士,感觉是讽刺我们专业,再减一星! |

|

哈哈哈,有一点特别有感触,经常打着“我要问你个很重要的事”的名义问一些“如果你...”穷尽无聊的问题,我和好友也喜欢干。 |

|

嬉笑怒骂皆是人生 |

|

#2019 Cannes# 蒙特利尔女权成人版快把我哥带走,这片子最大的槽点就是女主太丑,因为是独立电影你也不能批评这点 |

|

女主人生很痛苦吧,堕胎两次,八年拿博士学位,不被学院聘请,没个喜欢的工作,浪费了大量的人生,所有人都在往前走,只有她被时间留下来,当然了,她依然很渣很让人讨厌 |

|

#Cannes2019一种关注单元(3分)趣味性、笑点十足的加拿大法式喜剧片。 |

|

怎样才能做到在35岁后还拥有一个跳切的世界呢? |

|

加拿大魁北克的法语电影 可真的是 口音又难听 演员又难看 拙劣地模仿法国电影。再见 |

|

特写,再介绍全景的关系,扣拍,一直碎着剪,人物情绪,妹妹对哥哥的嫉妒 |

|

场景反复运用还有点黑幽的意思,大哥你有助听器真好,随时可以拔掉消音 |

|

3.5,和标题想象的不一样。挺聒噪的喜剧,但情感是真诚的。 |

|

风格化,但也没有太多新意,跟女主三观合,先给三星吧 |

|

铺满了音效、堆砌好台词和充斥着特写。片中人拥挤而吵闹的银幕生活也让观众们完全得不到喘息。人的出生和出身都是一门玄学,一个原生家庭产出了一群聒噪的奇葩,其实是些失真的人物,他们相互间的纠缠和不可打破的连接合情理但无法更进一步的触发共情。影片作为处女作,花样还是挺多的,不乏趣味但实在有些过头。导演作为多兰的闺蜜,斗嘴干架也是一流的,掉书袋抖包袱也都不在话下。 |

|

魁北克Phoebe非常到位了hhhhh |

|

多兰味max… 溜冰那段剪辑轻盈的。说真的,哥哥有正经女友的那天真的是人生分水岭吧…博士女孩在date家遇见轻薄浪子帅哥的力量对比真是出神入化的尴尬。 |

|

在Debussy戏院外意外获得一张票券进场观赏。原先对莫里亚·肖克里这部处女航,不抱太大的期望。开场设定颇具惊喜,随后每况愈下;过于艺术片型装饰、匠气。还好故事设定不俗,摄影也挺到位;一部折衷之作。 |

|

退场了 |

|

3.5 明明是快把我嫂子带走。属于30s的青春成长叛逆片。本人平时最讨厌看吵架戏码,多兰的一巴掌我可以窒息个半天,但是本片的吵架真的看得笑泪纵横。可能是同样的焦虑又或者是熟悉的城市街景,意外跟女主调到同频。配乐非常合时宜,加一撮小清新调色,风格化强烈。但影片后期走向就很迷,魁北克移民文化展示向加上一段虚无主义理论也是蜜汁尴尬。 |

|

标记 |

|

聒噪,无趣。看不进去。 |

|

物伤其类。真的和朋友讨论过,如果邀请福科来答辩…(看到评论里人说 很吵 诶本就如此啊 all we do is talking |

|

7.5/10。饭桌吵架一段太精彩了。好几处都仿佛看到了瓦尔达的影子,漫不经心的幽默感和思考深度很难得。并没有一昧死磕兄妹禁忌感,朋友聚会、接吻上床、两次工作,每一段都足够特别。如何在情景喜剧中营造电影感,它完成得很好。这位初出茅庐的导演值得关注。 |

|

不断靠台词堆砌推动的片子看到最后好累啊 有完没完 |

|

魁瓜太会讲笑话了,虽然手紧给了四星,但是私心五星推荐。莫妮娅是坠棒的!非常可爱又有深度的处女作,尤其是剪辑,可爱到爆。粉红色和蓝色的色块和片尾字幕的粉蓝区分对比,以及见缝插针的两性关系、女权话题探讨都甚得我心。赞同莫妮娅,一夫一妻制是异性恋的婚姻制度。 |

|

作为亚洲人完全get不到笑点是什么,可全场的观众都很high 啊,文化差异吧 |

|

意外成为飞机上电影马拉松里面最喜欢的一部,大概是想念蒙特利尔了 |

![豆瓣评分]() 6.1 (132票)

6.1 (132票)

![IMDB评分]() 6.7 (1,161票)

6.7 (1,161票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 75%

烂番茄: 75%![Metacritics评分]() Metacritics: 67

Metacritics: 67![TMDB评分]() 6.60 (热度:5.05)

6.60 (热度:5.05)