|

法斯宾德第2部长片,改编自他的首个舞台剧本,比处女作[爱比死更冷]更复杂和耐人寻味,在完整度与社会批判性上也更胜一筹。1.聚焦德国小市民的狭隘排外心理,外籍劳工备受歧视、打压,不断遭遇冷热暴力。模糊的时空与不变的人物服饰穿着(也是节约成本快速批量拍摄的要求),则令影片浸染上寓言意味。2.外籍劳工被妖魔化为粗蛮可怖的色情狂,贴上communist和不讲卫生的标签,谣言的传播夸大与群体的非理性、冲动、轻信与从众的集体性幻觉都契合于[乌合之众]。3.法斯宾德将极简主义风格发挥到了极致,多重的间离效果也由此产生:慢节奏与略带夸张的念白,面无表情的表演,淡漠感弥漫;一场一镜,固定长镜,封闭构图,但各段落间常无连贯一致的关系,如同断片,形成完整与破碎的对立;对白言简意赅却信息丰杂,需重看才能厘清关系走进人物。(8.5/10) |

|

这次法斯宾德回顾展里较为冷门的一部,要论起将自己剧团的话剧电影化,法斯宾德可比开心麻花早多了,场景少而简,情感冰冷而残酷, 直面镜头言语,复调剪辑,形式感和意味都很足。法斯宾德本人饰演主角,一个单纯如智障一般的外籍工,欲加之罪何患无辞,在集体冷暴力面前,独善其身比兼济天下更难。 |

|

忍不住转发文德斯的差评:仿佛看电视不断换台,每个都无聊,不过汉娜许古拉很亮。其实蛮好笑的,是个传八卦大会,对外国人抢工作抢女人的畏惧抹黑现在依然通用。男人不论弯直都渣,女的也好不到哪里去,汉娜最好,可惜傻。借其他角色之口宣扬希腊工人(导演本人)家伙好大,我快笑死了。Harry明明是他班子里最可爱的男孩子(我心目中)居然得付费给妹子上床,别人或秃或微胖的倒能啃女友傍金主,小法的世界观太谜了。 |

|

3.5,摄影机运动是这副样子完全是因为当时用的机器太沉|后来拍语言不通的人之间的爱情一如既往,万万没想到这个外籍劳工是法自己演的。联系下法和许古拉现实中的关系,看他俩恋爱的戏感觉太幽默了。顺便Irm本来就不对称得厉害的眼睛因为厚重的假睫毛而更加明显,看得人很难受|一点无关联想:法斯宾德和三岛由纪夫是不是都是典型的既厌女又自我代入女性角色 |

|

法斯宾德的第二部长片,根据他写的一个话剧改编而来。固定镜头,简单的场景切换,演员摆个姿势在那念台词,基本不作表演,这些都可以看出影片在形式上受施特劳布的影响。影片中对人与人之间的金钱关系,小市民内心的空虚,民族之间的矛盾又转化为对外籍工人的矛盾等等作了透彻的描写。 |

|

太赞了,比起[爱比死更冷]高了好几个档次啊。纯靠剪辑把这么一个没什么钱也没什么场景的电影做到如此韵味,既富有强烈的政治性也具备极度的形式自觉(主要是极简主义以及他的戏剧观念),法斯宾德真是天才。 |

|

渐渐的我开始读出法斯宾德镜语中的味道了。Tag:Katzelmacher的贬义意味很浓,现在已经停用,当时以指意大利劳工为多。 |

|

三人成虎的現實版,所謂的眾口鑠金積毀銷骨。繼承了愛比死更冷的極簡主義,主題更加尖銳。看肥法的電影比看任何別的都更想知道結局,雖然有的時候也沒結局,就像這部。 |

|

法斯宾德可真会省,几个场景不断切换,不需什么布置,一切从简,真是省钱有省时。 |

|

#西德青年电影# 一旦摄影机被放置,焦点被锚定,空间就旋即确定,即法斯宾德所熟知的表演空间,因此法斯宾德画内与画外的区分也与话剧的舞台里外的分别相似,即使偶有一两名角色由镜外闯入也难以获得参与剧情的权力,不过是调剂银幕的点缀。

就像皮亚拉的《赤裸童年》,法斯宾德也将卢米埃尔《婴儿的午餐》式的中景镜头引入影片,截取某种松散的散文(essay)般的生活片段,对角色性格进行社会学式的刻量,所以在片中任何可能的心理活动都被废置,“心理”并不存在。

外籍工人,这一时常为德国主流社会所刻意忽略,排斥,甚至施加暴力的对象,在法斯宾德的镜下也并非尽善尽美,他也有人类所常有的性欲,也会说出市井气息的言语,但其不熟练的德语却意外地保留了其余角色所不具备的纯真性,原初的天性。

2023.3.20 |

|

看起來成本很低,幾個演員幾個固定場景和鏡頭不斷重覆,若是精神不濟的狀況下可能就睡過去了,但幸好今天狀態不錯。幾個無所事事的年輕人之間性、金錢、謠言的流竄,展現生活的虛無和人性的惡意,此外也有不少幽默趣味。 |

|

法斯宾德用传统的电影手法,摄影机不动的拍摄着类似生活在地狱中的几对极其普通小市民的一举一动,画面平淡,没有轮廓,但含义极其深刻,把人与人之间的金钱关系,小市民内心的空虚,民族之间的矛盾又转化为对外籍工人的矛盾等等在影片中作了透彻的描写。 |

|

全部固定机位,形式十足,有受到施特劳布夫妇的影响? |

|

太棒了,几个场景不断重复出现,完全由对话衔接起几个人物的不同组合,而且幽默感十足,法斯宾德本人太萌··· |

|

乍一看夸张无语 再一想无比真实 这就很可怕了 封闭的世界不需要实体的墙和政策 再发达的通讯敲不开人的心门 这么多年了 欧洲这类聚集一群的青少年不还是这样 |

|

一部带着锋利的天才感的电影,置景的简陋也无法掩藏它在镜头语言和形式感方面的先锋性。人物要么成群并列正对镜头,要么手挽手对着镜头走来,要么两人一组坐在一面墙前,谈论的则不是钱就是有关男女关系的闲话,活着却充满无意义感。法斯宾德本人饰演被歧视和造谣的外籍劳工,比他在后来影片中的出场时间都要长,作为脑残粉,我很满意。 |

|

2013/10/30 前一半看得我都快睡着了,各种两三五人的摆拍加看似无主题的对话。原来是一群布景而已,外籍劳工出场以后忽然就变得有意思了,金钱,虚名,欲望,人性的黑暗面慢慢浮出水面,每个人也有了自己的归属。 |

|

天才导演法斯宾德第二部长片,改编自他的舞台剧,风格延续《爱比死更冷》,极简的风格让本片比前者更冷漠。

同一机位的相同场景不同关系,同一问题相似回答的不同含义,同一走位下的生活琐碎来自不同的交谈空间,这一切重组为法斯宾德的性、情人际关系冷漠世界,和民族、国家、经济之间冰冷对立世界。“女朋友?用来操的?”法斯宾德不用这么直接吧。

如此单调镜头,枯燥对话却无快进之意,这就是法斯宾德影片的魅力。 |

|

高中翻看无比厚重的牛津词典时巧妙地在“X”那唯独的一页上背下了xenophobia一词,当我在大学的暑期实践活动中逐步地领略到飘浮在空气中的仇外恶意后对这一词有着更深刻的体会。冷眼旁观与诋毁都是常见手段,肢体冲突更是家常便饭,但凡本地的有人来稍微关切一下他们则这群人也会受到当地人的冷眼。他们怕什么,怕失去工作机会?怕外来种族入侵?还是怕自己的下体没有他们大?(虽然我怀疑法斯宾德是在借希腊外来务工人员之身来反衬暗示自己)前面有些闷但是那些男人的嘴脸姿态有些恶心,甚至明摆着就要敲骨吸髓她们,但这群年轻人就这样晒晒太阳待在房间耗着等着挨着,打着牌说着八卦做着爱乃至身体买卖。直到希腊人的出现,荡妇羞辱伊丽莎白冷暴力隔离贴共产主义野蛮粗俗标签都是他们信手拈来的事情,小市井年轻人能有这种丑恶嘴脸,极为恐怖 |

|

“卡策马赫尔”是德国当地人对外籍劳工的蔑称,暗示外籍工人的性行为就象一只发情的雄猫一样。“局外人不仅只是必需忍受孤寂的侵蚀,同时也不得不去对抗来自群体的偏见和敌意,这是法斯宾 德早期作品中的重要主题。”同时,影片移植于“反戏剧剧团”的带有先锋色彩的形式感也趋于成熟。《视与听》记者评论:“看过《卡策马赫尔》之后可以断言,法斯宾德是一个真正的天才,他在戈达尔与施特劳布所做出的开创性业绩的基础上,正开拓着新的天地。” 法斯宾德的前两部作品的确显示出他在电影形式上独特的风格,持续、静止无动作或极少动作的长镜头,以及“反戏剧剧团”风格化的表演,形成一种有意识的单调效果,这与法斯宾德自身的看法是相一致的——“它们是对感情状况的一种确定”。 |

|

百无聊赖的人靠着栏杆聊着闲话八卦,就像电线杆上的麻雀叽叽喳喳。

本地人对外来务工带着傲慢的敌意,外来闯入者也打破了生活的「秩序」,安稳的人开始追逐新生活,而浪荡的人却终于决定结婚。「不要紧,到了希腊一切都会不同」。 |

|

纷乱复杂的纠葛,皆因外来者再次凝聚。共同体形成的凝聚核,很可能是误解、成见、谣言和非理性。“我爱你,因为你不懂我们的语言。” |

|

第一次看法斯宾德的作品。由于太累了,影片开展到三分之一处我就睡着了。醒来后已过去一大半。离场时,前面的女生说:“这部片子简直是后面所有狗血剧的始祖啊!”喜欢每隔一个章节就会出现在同一地点统一背景音乐的设计,很有作者意识。 |

|

全片人与人的关系充满了中断,粗暴,虚伪,欺骗与不伦,但是片子里的人接受它,甚至以此为生活的养分。法斯宾德跟玩儿似地就浅浅地把握了如此难以把握的主题。在蔑视意义,消解意义和反对意义的层面上妙不可言。其实生活本身不也是形式大于内容的么。 |

|

9.2;民族精神。法斯賓德早期的片子怎麼都這麼好,遠遠生猛過後來更知名的那些 |

|

1.冠以延续“爱比死更冷”的法斯宾德作品之母题。由舞台剧本改造而成,在每个场景里,摄影机的机位不变,尽可能地做到一场一镜,以“观众窥探舞台”的隐形画框,去窥探这群德国青年的糜烂生活。并在演员表演上,营造一种疏离感,是导演对于人际关系、社会现状的讽刺反叛式勘察。

2.影片前期着重描述本土青年生活的群像,对于后一阶段,希腊劳工的“闯入”,增添“疏离”属性,从观众感受上,削弱其“主角”的存在感,让观众从另一维度,深层次地抵达对希腊劳工其人物被排挤状态的感受。

3.固定场景的固定音乐的植入,是法斯宾德对于影片作者性的表达,是对现实层面叙事的剥离,以此跳脱出现实维度,用逾越现实的方式来进行对现实情节的述证。 |

|

像超级忧郁无聊的老友记…的海报集锦。

平面构图固定镜头 一幅幅人物画的排列 人物随着时间推移被重新组合(既是构图意义上也是故事意义上)有那么几次我忍不住脑补了韦斯安德森会怎么拍 实在太像了。但即便最抑郁的royal tenenbaum和水下生活也制造出了一种明快。这里的人通过无目的的性交和谈话排遣乏味 男人对女人辱骂殴打 女人贩卖身体换钱,电影里的世界没有外部(这点和情景喜剧特别贴近)只剩下这些人物纠缠的内部精神世界。而当外来者希腊男人打破这种乏味平衡时 嫉妒开始蔓延 杜蒙几十年后的la vie de jésus在此已经成型 空洞生命的欲望逻辑与因嫉妒他者的活力而唤醒的种族主义和冷战意识形态到今天依然是西方社会的核心病症 |

|

片名应该翻译成“外地逼”。粗鲁的内容(粗口打女人以及龌龊式的交媾)配上先锋的形式(主要来自戏剧),混搭出了朋克的乐感,也像是中国早期的地下电影。前半段都在做气氛,外籍工人出现以后很快陷入不怀好意的议论,中间插入和许古拉的感情戏来的太硬,没起到主题上该有的作用,是全片最大的失败 |

|

20060909 1900 Film Archive |

|

音乐用的是舒伯特,很棒。但布景和空间设计未免过于单一乏味,这种电影语言究竟有力在哪里?但凡是个静止的画面就往间离感上靠,蛮无语,布莱希特大叫我没有 |

|

市井间无大事,却有人间烟火。小巷纵横两个角度,几乎构成了全部外景。人与人的猜疑嫉妒流言蜚语,则是所有台词。多种随意的拼搭组合,男性与女性悬殊的地位落差,实在是最原生的法斯宾德。那条幽僻的长廊上,有对小津家族生活的向往,有对女性鄙夷和爱怜的矛盾,有冲出围墙被压抑的嘶吼,还有他自己。 |

|

哈哈哈哈,这特么是个喜剧片啊。 |

|

2017079 与处女作一脉相承却在风格和主题上更有纵深。固定机位设置的镜头只有推拉没有移动,将焦点对准大楼里的一个个小团体,其间的排挤、妒忌、贪婪与自私等人性弱点也被一一囿固展示给观众看。结局许古拉说着到了希腊一切都会不同,而有人的地方就有是非,放之天下皆一般。 |

|

忘記是不是基亞羅斯塔米說的:"把演員放在一堵墻前,除非是打算處決他們。" 在這里,一半以上的時間,演員背墻面鏡。一式N份的同位同別同運動,枯槁的排列組合游戲,八卦在井然的制式中回環積蓄。法胖知曉關於法西斯的一切,在餐台丶在街角丶在床頭。《卡策馬赫爾》 |

|

比爱比死更冷好的多,极其简单甚至单调的境语。外籍工人登场以后好看很多。 |

|

好似明白寒假的一脉风格来源了 冷感在法斯宾德这里没有了无味消解的幽默 有的是冰冷锋利的切割和区分 最后的一组展示提及结婚 事业 收租 当兵 去希腊恰恰呼应开头的引言:一个错误继续前一个错误 |

|

不同人物重复场景的使用有一种严肃的幽默感,餐桌打牌戏拍得特别好,难怪看到后来人很多模仿。法斯宾德若不是基佬的话,和汉娜很登对。此外感觉他挺鸡贼的,其他几个男演员都很猥琐(可能为了突出自己帅),以及借其他演员夸奖自己鸡巴大。 |

|

感觉跟上一部长篇相比有质的飞跃,简练的台词弥补了试听上的留白,观众向局外人一样注视着事态的发展,台面上的冲突与每个人的鬼胎展示出了社会最坏的一面,反倒外籍工人才是无知善良的。就是结尾太戛然而止了,没有反应过来。 |

|

拿这一片去套戈达尔的影响是愚蠢的,这是一片剧场电影,它的源流显然是反剧场剧场,它的全部精彩和特质都来自剧场经验。由此,这也是初涉电影拍摄时的剧场编导法斯宾德最棒的一剧!又有人拿“人性”来套法斯宾德,却没有人谈法斯宾德的政见,他的左,他的厌女和他对消费主义的猛攻。很想请他们放过老法 |

|

法斯宾德亲自扮演Katzelmacher,深度体会寄人篱下的滋味,备尝受辱的辛酸,以突出影片主题。 |

|

段落如同乐章,固定机位,固定景别,反复出现的空间和运动镜头,这种乏味,一如人物的精神世界。每个人都在自说自话,有一搭没一搭地向往一个不存在的明天。把愤怒发泄给一个境遇更糟的希腊人。而只有金钱,是最真实的。 |

|

延续了《爱比死更冷》的极简主义。简洁到极致的布景,只有固定和肩扛拍摄两种镜头。限制人物台词和动作,甚至有大量沉默镜头。过度打光和沉默镜头直接外化人物内心的苍白。换座位等无意识镜头暗示人物的焦躁不安。影片展示的是当时的社会环境。人们精神上空虚,大量时间闲逛,只有酒精和做爱能暂时逃避。物质上匮乏,为了钱出卖身体,怂恿伴侣出卖身体,甚至走向犯罪。但却嫉妒虚荣,制造假象表面上让自己的生活超越他人。同时散播谣言诋毁他人,以此满足自己的虚荣。而这种精神和物质的双重匮乏导致了极度的排外,法x斯主义复活,这样才能让他们再次团结。影片是当时的写照,也是过去的复刻,更是未来的预言。导演给出了一个存在主义的答案。要行动起来,就像开车,去认识不同的人,一切都会改变。正如片头所言,新的错误,也总好过重复过去的错误。 |

|

3.5。几个场景来回捯饬,用最朴素(穷)的方式拍最冷艳的电影,极简而勇猛。 |

|

和爱比死更冷,差不多的的固定机位。

小区八卦流言蜚语,外来务工人员被欺负。男的之间谈论的是性和性魅力。女的之间谈论的是爱和性魅力。这些爱都挺自我满足的啊😅

哈哈哈,“而影片《卡策马赫尔》竟然只用了短短的9天时间”,那确实挺高效😂

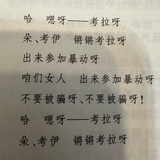

摘一下

最好是去犯新的错误

而不是保持旧的错误

以至无意识去犯下它们的程度

雅克卡尔申克

你读那些言情小说了吗

嗯

这句写得好:

“他抬眼望向青绿色的、星罗棋布的天空

然后他转向我

他的一切都透漏着一种生命的热烈

逻辑上来讲,你应该

我打断他,说道:‘你太依赖逻辑的重要性了,太依赖力量了’

一时之间一种胜利的苦涩滋味充满了我

再也不会心碎了

再也不会为开始新生活而焦虑了

再也不必害怕琐碎的问题了

并且试着掩藏起一个人的挫败

那真是一种优雅的方法

来逃离这个绝境” |

|

戏剧感形式的极简主义电影。虽说是早期作品,但是惊叹于电影中蕴藏的力量,从刻画错综复杂的爱情群像之中延伸出政治讽刺。散点视角丰富了电影的政治性。 |

|

法斯宾德肿么还能这么萌。。。 |

|

空间内人物位置想到同年的Liebe ist kälter als der Tod 静默凝重 人物们反反复复出现在室外的几个场景间 挨着 或有段距离 在室内 许多时间都静止 她们他们如同在另一个少有物的异世界里坐着 尽管人一直在 但从不热闹 一些言语不过自言自语 人与人是分隔无系的 白天和黑夜只有灰色 都是灰色 那又有何区分? 无望到未来已经没有 当下随便飘荡吧 最好是去犯新的错误 而不是保持旧的错误 这时期Rainer Werner Fassbinder的风格更为冷淡寂寞内敛 舞台式 想知道那时的德国究竟是何种模样 |

|

6.5 1.卡策马赫尔不是重点,他们只是需要有点事做。2.仅有的几个运动镜头在同一条路反复走,让你觉得你也可以拍电影。3.电影很无聊,许古拉在电影里也好丑。4.“你为什么要拍演员站在一面墙前呢?……把演员放在一堵墙前的唯一理由是你打算处决他们。”——阿巴斯·基亚罗斯塔米。 |

|

法斯宾德是个愤怒而有趣的人。连看两部里都有反复提到眼神,该是很喜欢观察别人的眼睛,以判断善恶。别人嘴巴里的变态流氓,如果目光正直,多半是被流言了。 |

|

形式感很棒,好潮啊,同时又很严肃(虽然没有演员表署名,却不忘让演员帮忙吹捧自己的dick |

![豆瓣评分]() 7.5 (313票)

7.5 (313票)

![IMDB评分]() 6.9 (3,063票)

6.9 (3,063票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![TMDB评分]() 6.70 (热度:2.99)

6.70 (热度:2.99)