|

一句过于“政治正确”的长枪,就可以堵住我们的嘴吗?我们需要的恰恰是站出来挡子弹的勇气。今天我们也许全军覆没,但在十年后,一百年后,总有一天就可以光明正大站在阳光下,自!由!呼!吸!#LGBTQ |

|

和《赛璐路壁橱》可以横向对比。最大区别在于L和G(甚至B)的形象在百年影史中是不断进化的,而T由于人们固有的二元性别理念,一直停留在刻板区间,直到近年才开始发生松动。——这也是跨性别群体戾气的来源。无论艺术如何创作、如何呈现,社会都应承认跨性别的存在。而连这一点都做不到、还打着生理女权旗号来否定性别多元的罗琳阿姨太让我失望了! |

|

视角不错,从电影和电视剧作品中对于跨性别者的描述,去讲他们被扭曲的公共形象(被嘲讽的喜剧角色或者是变态)。仔细想想,还真是这样的。 |

|

这部拍的太棒了,从有影像资料开始的一百多年前讲到现在和未来,全都是 Trans 自己的心声,聊得也非常全方位多角度且有深度,很多话可以直接裱起来挂家里了。少数族群 be seen, be heard,but there's still work to be done,narrative 非常完整。所有不想像某个对别的族群发声诉求评价一句“可以,但没必要”的豆瓣用户一样的 privileged jerk(这个人我还能喷一年)的现代人都值得一看。 |

|

非常好的纪录片。让身为同性恋的我,以往在一些电影作品里看到的一些疑惑得到了解答。即使在LGBTQ整个群体中,Q也处在鄙视链的相对底层,遭受着来自性少数群体本身的歧视,这真的非常不OK。请不要忘记在在50年前的最初,纪念石墙酒吧事件引发的纽约同志游行,走在最前面为群体争取权益和发声的人就是跨性别以及变装皇后。 |

|

当时想在伦敦LGBTQ电影节去看这部电影,只可惜电影节因为疫情取消了。每个跨性别者对待为什么自己想要成为跨性别都有自己的人生轨迹。我看到莉莉沃卓斯基举兔八哥的例子,真的也想到自己初中高中,所萌生的感觉。但是在东方,还好我们没有过多的对跨性别的污名化的表征,好莱坞电影史过度渲染了跨性别精神病和杀人魔的一面,可能《热情似火》那么欢快的影片是极少数了。我很感激高中的时候了解到日本文化中的伪娘文化,从《女装天国》到《守护甜心》中的藤咲抚子,对我有太大的影响了,而那年在模特界蹦出来个Andrej Pejic,为什么世界上又这么好看的长发男人,当然他之后变性了。超越两性性别的边界,是我高中最大的幻想。今年终于实现了。这只是一种身份,我想成为这样的人,但是就像纪录片采访的演员,要继续好好工作,教育更多年轻人身份多元的重要 |

![[]](https://img3.doubanio.com/img/files/file-1609845567.png)

|

[变性][纪录片]远鉴字幕组 |

|

好莱坞对于跨性别人士的正常描绘远远不够,而人们对transsexual的污名化很多也来自厌女,以及直男对自己“男性特质”的不自信:他们很多人觉得男性特质好像跟他们本人无关,稍微穿件鲜艳衣裳都会令他们变得“不是男人”,进而又污名化主动“降级”为女人的人。跨性别者周围往往没有其他跨性别榜样,在电视上看到的又是“诡异恶心”的”跨性别者”付出了因跨性别而带来的惨痛代价,简直是一个个cautionary tales,将他们赶入自我否定与自我拒绝的牢笼里。在这种逆旅之下,仍愿意承认自己,仍愿意经历transition,是多么有勇气、多么自尊自爱呀! |

|

看哭。这些人们从意识到身体和自己的性别不符的那一刻起就面对了其他人无法想象的生存困境。其实我们都渴望被理解和被关爱,但他们不但得不到这些,还会被嘲笑、鄙视、痛恨,恐惧......好在世界变得越来越透明,希望人们看到的不一样的世界越多,思想会越开阔。 |

|

Jen在看到那个父亲表达之后,那段复杂的情绪,让我非常难受。身为少数,不被周围理解的痛苦,也有一部分来自于其实自己并不认同自己,看不到自己的价值,对自己从未爱过,尊重过,敬仰过。而你只能选择去爱你自己。

敬佩那些把正面形象努力传达出来的媒体工作者们,敬佩让我不知道流了多少眼泪的《pose》,敬佩沃卓斯基能敢为人先制作sense 8。每个人都值得为自己的存在而骄傲。 |

|

LGBT里面的t也并不必然认同l和g,对跨性别者有了认识。

卡戴珊的审美来自男同性恋造型师的审美,对我颇有启发。以及麦当娜对性少数群体的消费。

对影视和公众舆论中的跨性别者进行了历史性的梳理,高度理性的表达,操持的语言能够引发同理心。

children can not be what they can not see. |

|

trans lives matter |

|

8.2/10。Children cannot be what they cannot see. We cannot be a better society until we see that better society. I cannot be in the world until I see that I am in the world. |

|

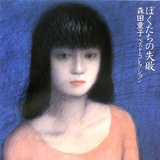

中文译名叫《揭开面纱:好莱坞的跨性别人生》,让我以为纪录片里讲的基本是电影,然而却还涉及了蛮多电视剧,就像是跨性别者版的《赛璐路壁橱》+《从暗到明:电视与彩虹史》。纪录片的开头与结尾刚好都有智利电影、第90届奥斯卡奖 最佳外语片《普通女人》的画面。 |

|

纪录片组织材料的方式实在有点乱 而且因为议题本身容量完全大于了ta们所聊到的经历与反思 个体的多样的narrative很不够 不过能有这样一部片开先河是好事 representation matters |

|

7/10 |

|

同为LGBTQ一员,抱抱你们 |

|

说起来或许有些残酷,但是电影,电视,小说,任何一种艺术表现形式的载体没有必要体恤任何人的情感。:( |

|

10-31/11-1 因为看了drag race所以想多了解一些trans的事情,所以想起了这部纪录片。但是,竟然是6月19日在netflix release的,什么概念?我他妈一直以为至少是去年的东西,这时间过得。 |

|

好像发现了一个新世界。 |

|

好莱坞的小众群体和亚文化。现在能自由调侃的大概只有“white trash”和"redneck"了。5 |

|

小众群体都有很多不容易。 |

|

话语中心者对文本的感受力。纪录层面而言有些过于性别立场先行。比如即便我非常喜欢德·帕尔玛也不会对《剃刀边缘》有这种感觉啊····· |

|

“孩子不会成为ta没见过的样子,其实成年人也一样。”“如果你看不到自己,那么做你自己真的很难。” |

|

从最古老的影像一路推进至当下,虚构与现实交织,一次性见证了荧幕跨性别形象发展的历史。有悲叹也有鼓舞,从绝望中勉强抓住一丝希望。但愿有生之年还能见到跨性别者大获全胜的那一天 |

|

文艺作品真的是可以带来很大影响的,Laverne Cox 真的要感谢 Orange is the new black. 通过这部剧,更多的人才认识他们,才知道他们的存在,才把T在媒体中去妖魔化,才让大家对他们有同理心。 PS 好多trans女都好漂亮啊,顺便mark了几部电影。 |

|

作为电影史料片很值得一看,但是片中采访人物对DW、希区柯克的评价过于主观。电影作品是时代政治环境的产物,后世影迷不能仅凭电影作品本身就评价主创的三观。就像当前国产恐怖片因为审查原因不能出现鬼,部分电影的凶手扮演鬼也惹人发笑,而鬼文化是道家文化的重要组成部分,难道国产恐怖片导演都是歧视鬼文化,甚至中国道家文化的人喽? |

|

看过《巴黎在燃烧》和《超感猎杀》后紧接着看这部纪录片刚刚好,感觉今年算是我在理解跨性别群体这个问题上意识更新最大的一年了。即使之前知道跨性别群体遭遇到极严重的歧视,现实生活中往往被迫面对更多得多的暴力、精神伤害,也看到过一些对影视剧中跨性别刻板印象的批评,但那些片段的了解还是很有限的,看过这部纪录片才更清楚当一些事情和言论落在具体个人身上后,到底是怎样的。跨性别群体的自我探索和努力表达好让人钦佩,这种激励是可以超越性别身份的,对每一个放下了偏见的人,都能带来好多安慰和启发。 |

|

这个世界始终比人们自己所理解、熟知、刻画的世界大得多。

触到他人的世界,是很重要的一课。 |

|

回头想想我们生活中经历的好莱坞作品里的跨性别者,的确一如这部电影里所言。对于这个群体来说,应该还是会有很长的路要走,但总有一天,TA们也会像水溶于水中,跟所有一样,并无分别。 |

|

感觉每天都被各种不尊重。主要还是知道的人太少,都不知道如何相处。确实讲了很多影视作品里的用法,充满鄙视。这算是一个开始吧。 |

|

补标。 |

|

【3.0】 |

|

对跨性别者的态度折射出两种价值观的分野:一边是鼓励人人有肉吃,一边是"我吃不到肉你也别想吃"的底层互害逻辑。他们的存在本身就在启示所有身份认同困境者,追求真实自我本应成为基本人权。即便理解部分女权主义者对跨性别者"抢占话语权"、加深性别刻板印象的焦虑,但将女性权利与跨性别权益对立恰是掉入了父权陷阱,正如纪录片所言,关键在于「确保人性受到认可」。

题外话,珍理查兹至于《丹麦女孩》选角争议实属悖论:苛责聚焦跨性别主题的电影"太跨性别"。性别过渡期的挣扎恰需演技支撑,而跨性别演员的个体经验也未必能还原历史原型。 |

|

6/10。想到2020年另一部纪录片《从暗到明:电视与彩虹史》,这种题材更适合做成四集纪录片。印象最深的是批判金凯瑞的喜剧。(看到了幸存者里的zeak) |

|

引用资料很丰富,可惜有的部分还是显得有点太主观片面,为了强调自己观点,强行把某些无关trans层面的情节也纳入论据说成是人们对trans形象的固化定义,这种歪曲常世观念倾向的行径,也是一种使本持中立立场者生厌而转投对立面的原因 |

|

过程中几次落泪,尤其看到Caitlyn show里那位爸爸说trans kids are like unicorns,如此珍贵又动人。坞虽然近几年看似有不少trans positive的representation但像Joanne这种越来越激进的terf仍旧占的是大多数(更别提此地万事zzzq的cis男和中特激女了),poc就更难出头了【sigh【在搞media这块上还是希望灯塔国发挥一点实力,起码让人看到希望吧… |

|

3.5/5.0 |

|

立意很好,表达的观点挺引人共鸣的,特别是提到男孩别哭那边。种草了几部电影,不足之处可能就是拍的太长了,说道最后就有点redundant,因为观点说来说去就这些,可以精简一些的。 |

|

喜欢神探飞机头的那个人看到结尾时的难过让人感同身受——当你被无缘由地诋毁,耻笑和妖魔化之后,很难不去怀疑世界,怀疑生存的意义。特别是父母也不选择支持,有太多的小孩便无法看到自己真实的自我是多么美丽。还好有很多坚强的人站了出来,如此明艳动人,乐观自信,让更多的人看到未来的可能。电影是真实生活的折射,人们的意识又会因为接触到的信息而改变,希望终有一天,每个人都拥有选择的自由,也不再随便对他人下定义。 |

|

影片有很多美国本土的观点,不懂他们人文历史,其实很多地方很难看懂,反反复复看了好久,终于看完这部影片。

在美国这种多种族碰撞、思想发展前卫的地方,性少数群体也经历漫长的斗争也依然不被认可。

我们并不奢望更多,我们只想要一块属于自己的生存领地,而他们的目的,是要置我们于死地,这样他们就能多一块生存领地。

这是不是侵略?问题是谁先生存在这里的?

从影片质量角度来看,剪辑节奏非常好,我惊叹于纪录片并没有剧本,不能重拍,也能剪出如此顺畅的节奏。

最重要的是输出了很多内容,揭开了面纱,也让我对很多经典影片、著名演员开始反感。 |

|

被标签,被定义,这种事情多了去了 |

|

三星半,整部片子就是把好莱坞美国市场上的各种节目电视剧以及电影拿出来批评没有trans视角,塑造的形象太单一。但是真的就是各种罗列,哎。但是其中一个人的讲话打动了我,她说好像我一直以来因为自己的样子而感到低人一等,而从没有带着自信和肯定的眼光来看待自己,因为别人都是这样看我的,所以我从不知道竟然还可以欣赏的眼光看自己。 |

|

大部分提到的美剧都看过,但从没想过一些被他们说到的议题。看完最感慨的是,美国电影史确实可以作为这个话题的论据和注脚,电影确实可以映照真实的生活和进化,但看看中国当代电影能映照的……………… |

|

纪录片讨论了很多细致的问题,也让人看到被影视塑造出来的刻版印象有多野蛮,我们需要不断被教育:当你想描述好一个群体,你需要先知道自己的特权,看清他们的生活是不一样的。 |

|

都不容易 |

|

聊得很透彻,非常值得一看的纪录片,是必须也必要的政治正确。在漫长的电影电视史中,trans被过多地污名化,他们总是以受害者、丑角或者坏人的形式出现,当影视作品成为很多人了解他人世界为数不多的窗口时,这又进一步固化了他们对于trans的看法。看完也进一步理解了为何有关trans的电影应该由trans来展现,否则这样的作品只能成功塑造又一个直人演员,离真实的跨性别者世界更远一步。Jen Richards那段话太relatable了,在被迫面对他人糟糕的一面后才发现原来自己是值得被爱和被尊重的,但如果从没有人那样对待我们,我们又如何那样对待自己?“我们没办法成为更好的社会,除非我们看到了那个更好的社会,我没办法活在这个世界里,除非我看到我在这个世界里。” trans women need to be seen, trans men need to be seen, trans lives matter. |

|

第一次和女朋友约会的时候,我不由自主地把她和ER在《丹麦女孩》的形象做对比,因为我完全不知道影视剧里有什么由跨性别演员饰演的跨性别角色。认识久了才发现,其实现实和电影有很多不一样的地方:Passing很难,生活很难,面对日常生活中的歧视很难……相比之下,易装/雌雄同体的美丽只是一层面纱。 |

|

对Trans的歧视本质还是在于男女不平等,厌女问题不解决,歧视就没有办法消除 |

|

Trans Lives on Lifes |

![豆瓣评分]() 8.1 (748票)

8.1 (748票)

![IMDB评分]() 8.2 (6,205票)

8.2 (6,205票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![Metacritics评分]() Metacritics: 79

Metacritics: 79![TMDB评分]() 8.10 (热度:12.08)

8.10 (热度:12.08)