|

每个段落内部的调度和视听语言都是不错的,但段落与段落之间的组合方式几乎是反电影的,用纯文字说明带过,拼贴感明显,也造成了长度达两个半小时的电影几乎毫无节奏可言。另,叙事视角的切换也略显生硬了些。 |

|

【非常教科书的笔记】①以人物的心理线索结构全片(四次起义、四次战友牺牲、联合共产党改组国民党、实行三大政策,影片没有停留在史实的表面,而是力求深入人物内心②造型先行进入剧作(第一次广州起义用雾;第二次惠州起义俯拍清兵的红缨帽和起义者的头交错构成"色彩造型的交响乐";第三次镇南关大战是"硝烟的交响乐";第四次黄花岗起义是"火光交响乐"③虚实的完美结合(“虚”:把具体的历史事件推到后景; “实”:人物内心的复杂世界提到前景;影片开头既具体又抽象:孙中山在火海前回头→虚的屠杀场面→西太后在清宫→海上劳工)④导演的独特视角和充沛激情(对历史和伟人的独特认识,强烈的主观感情色彩) |

|

2019171 孙中山的一生跨度实在太长,导演的叙述手法还是过于平实,重要事件都不愿遗漏。拍出了孙文的满腔热血与慷慨激昂,却在浪漫的理想主义上的着墨略有欠缺。但整体来看,这个题材还是挺敢拍的,80年代真是思想大解放。 |

|

同在孙先生诞辰120周年之际上映,跟港台合拍的《国父孙中山与开国英雄》相比,本片塑造的孙文先生多了一份刚烈,少了一份儒雅。但是忧国忧民的情怀与用户民主的决心是不变的。在各种事件中对主角人物的刻画更具体更生动,相比《国父孙中山与开国英雄》更偏向于纪录片铺陈的手法,本片的情感是更充沛的。当然了,一定基础之上,本片还原了一个有血有肉的普通人孙中山。 |

|

革命是历史的火车头,孙先生必是中国革命的先驱,本片从檀香山兴中会起,老年北上止,描述了孙先生的革命之路,但革命总在曲折与失败之间盘桓,在友人的死亡面前,在退却的逆流之中,孙先生感慨,为革命须赴死,生与死交替,就像呼吸维持着历史的声音。 |

|

其实看完还是很有感触的,所谓革命者,皆是以一己之新生之热血,对抗整个旧社会的腐朽与麻木。在革命的过程中,既是对旧制度的摧枯拉朽,更是对革命者本身的自戕,任何变革都不能仅仅依靠一腔血气,往往需要委曲求全甘陷泥淖,总易使当年之热血不复。故而回望其一生革命道路,慷慨赴死者有之,抱恨罹难者有之,背离初心者有之,若要评判中山之功过实在太难,只能以陈炯明所作挽联表达意:

惟英雄能活人杀人,功罪是非,自有千秋青史在;

与故交曾一战再战,公仇私谊,全凭一寸赤心知。 |

|

中山逝世100周年观影,基本就是一个个事件的拼贴~~ |

|

5.4。即使有两个多小时的片长,到依然没有把孙中山的一生讲好,全片剧情显得极其仓促,段落与段落之间没有很好的衔接起来,很多重要事件都只是简单几个画面再加上字幕说明,这样的形式就像在看注释解说而不是在看电影,整体更是缺乏一个完整故事般的表现方式,还有影片画面太暗,曝光不足,影响观感 |

|

中山、仲恺、执信…好多熟悉的名字。服化道确实不错。 |

|

一部抽象创新的史诗传记片。1、以人物的心理线索结构:4次起义前后孙中山的内心世界。2、造型艺术先行于剧作:四次起义用不同图案形象造型,用雾、烟、火等图案代表战争,“硝烟和火光的交响乐”。3、虚实结合:将具体历史事件推到后景,用“艺术变形”手法将其“虚”化,人物的内心世界作为前景重点描绘,情节和情绪结合成一个整体。4、导演独特视角,充沛的激情:充满激情地歌颂了中华民族不屈不挠的牺牲精神和奋斗精神,强烈的主观情感色彩。 |

|

【学习强国影片45】1895年(光绪二十一年)2月,广州起义,事泄失败。 1900年(光绪二十六年)10月,三洲田起义,因饷械不继而失败。 1907年(光绪三十三年)12月镇南关起义,因缺乏群众基础、组织不够严密而失败. 1911年(宣统三年)4月27日的广州黄花岗起义,在全国引起了巨大震动。 1911年(宣统三年)10月10日,武昌起义爆发,各省纷纷响应。12月下旬选举为中华民国临时大总统。 1912年2月13日辞去临时大总统职务,让位于袁世凯. 1913年(民国二年)3月,国民党代理理事长宋教仁被武士英暗杀,孙中山认为是袁世凯所为,主张武力讨袁。7月发动二次革命,失败后再度流亡日本。 |

|

中国有很多就是啥的时代和大事,可惜真东西都被藏着。比如孙中山……并且不介绍人物。 |

|

第四代的心理,第五代的形式。孙中山的一生在饱经历史磨难的第四代眼里,成为一种悲剧的表达,即使总体而言是成功的。17年时期的电影林则徐,即使他的一生,整体应该是悲剧性的,在十七年中的表达也是乐观昂扬的。诗化的影像意识,影像的自觉。丁荫楠,既不能搞封闭式的起承转合,更不能罗列历史的进程,搞成编年史纪录片。应该是以孙中山奋斗一生中的重大心理转折的历史时刻为全片结构的线索。以情绪积累式的组织手段,像拼七巧板一样,把最具有心理光彩的片段,按情绪的发展、起伏、流程富有感染力地组结在一起,使看剧本的人获得准确的心理情绪感受。以孙中山一生的心理线索为主旋,谱写震撼人类灵魂的悲歌。不从市井文学写凡夫俗子式的生活,从人类发展史,社会史哲学史高度入手,“英雄崇拜”心态。结尾“密集群众场面”群己关系。心理情绪片。 |

|

真是在用第五代的视听语言拍主旋律,而又因着时代的思潮而“去主旋律”样板,在国营机制下不记成本地艺术探索,所以难得地成了空前绝后的一部影片了。

可是本片形式上的矛盾是没法解决的:一方面要用极简主义的“历史印象”串联一种纯“前朝”的历史叙述(而非教科书式的“后朝”合法性追封),另一方面又要以个人化的内心聚焦从(戴锦华语)历史中赎回个体生命的人质。

所以割裂,对观众不友好,哪种类型路线都不挨着。

相较之下,九十年代后(丁亚平语)主旋律在“zz一体化”推动下重新杀回来,已经渐渐成为因循守旧的代名词了。除了商业上(全明星&爽片)的加码,已经见不到八十年代这一批片子的任性求新了。毕竟,当下主旋律承担的是教材的“课外读物”功能。 |

|

丁一楠再一次证明了她是拍人物传记片、历史片的大师。分数太低了,起码8分以上 |

|

主旋律剧情片,重温一段历史,没必要点评…

孙中山[共2部合集][国语配音+中文字幕].Dr.Sun.Yat-Sen.1986.WEB-DL.4K.H265.AAC- |

|

忠于历史,时间线和解说都简明扼要非常适合作为中学历史课的辅导材料,典型的第五代“人物”。 |

|

历史与个人的关系,紧密相连。然而这样的孙文,拍出的更多是其作为一个革命人的样子,少了些伟大,而多了些平实。 |

|

补马一个. |

|

拍得很一般,非常平,所有的波澜都不够波澜,刻画出的就是一直在筹钱和下令筹钱,还有让原配回乡创造时间空间的管理大师???尚可取的是知道了陈炯明叛变怎么回事,中华革命党和同盟会是怎么延续,袁世凯怎么窃取的辛亥革命果实,也第一次知道孙先生会见过马林,这比历史书讲起来生动多了。可悲的是朱执信,输入法连个词条都不给。 |

|

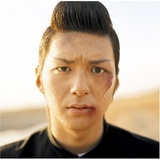

刘文治是个好演员,演的刘邦和孙文都很好 |

|

1.以人物的心理线索结构全片;2.造型先行进入剧作:上集四次起义在造型上均有自己的构想。第一场用雾,拍广州起义;第二场惠州起义,用俯瞰的角度,清兵的红缨帽和起义者的头交错时构成“造型意识非常强的图案运动”,邵牧君称之为“色彩造型的交响乐”;第三场镇南关大战,主要用烟,是“硝烟的交响乐”;第四场黄花岗起义,主要用火,是一首“火光交响乐”;3.虚实结合:虚中有实,实中有虚,情节与情绪结合成一个整体。如开场孙中山一回头,后面是火海;下面一组戏是比较虚的屠杀场面,然后从西太后在清宫中的横移,再跳到海上劳工,既具体又抽象和象征;几次起义也是既具体又抽象;上集结尾孙中山走进拱门,拱门后是烟,用白光,出现旁白,声画氛围结合得完美。(《中国电影史》 |

|

影片前半部分叙述四次起义,视听上加以不同的造型因素和音乐;后半部分以亲密战友的逝去为线索,体现孙老的孤独和悲怆感。(中影史) |

|

2021PYIFF

有点像《建党伟业》那种感觉……映后丁荫楠老师一直在讲他们对于服化道的考究,确实,整个电影的画面相当精美,很多大场面有震撼到我。但其实你能明显的感受到影片内部形成的一种割裂感,就是第四代叙事和第五代美学探索之间的那种不成体系而造成的割裂,又要英雄叙事又要突出个人化的生命体验,割裂感太强了。

丁荫楠老师映后说的特好:年轻导演不要想着自己把所有事情都做完,你没有那么厉害,导演没有那么厉害。你要请各种专业的人来,要多去请教那些比你厉害的人。 |

|

我真没想到在丁导演的眼中,孙先生的生平竟然是这样的。影片开头就给我留下不太好的印象;作为一部历史电影,老是用字幕直接交代事件,那还拍成影像干吗?视听语言个人实在不满意。再看演员们的表演,大人们的行为要不要这么幼稚搞笑?群众的言语要不要设计感这么严重?…… -中国电影博物馆(6号厅) |

|

本片以史詩式的鉅製刻畫國父孫中山的一生,儘管因為政治原因把重點放在後半段孫中山制定聯俄聯共的政策,但全片仍然拍得認真而平實,不少場面都有逼真的時代氣勢,劉文治長相酷似孫中山,因而讓觀眾能目睹一段在銀幕上重生的中華民國開國歷史,不像台灣的《辛亥雙十》,《國父傳》那一種因為商業考慮而拍成的掛羊頭賣狗肉的歷史人物武打片。 |

|

没看完,只觉得苦了一群群众演员,扛着关公刀从桥这头跑向桥那头,又从桥那头跑向桥这头。说了半天三民主义和共和制,镜头里出现最多的还是躺尸的群众和伟人的大头像。这恐怕也是一种三观不合的表现吧。 |

|

题材是好题材,拍的是真拉跨 |

|

看服化道很精美,场景很宏大,不会想到是上世纪八十年代拍的,就是剧情不连贯,把一个个孙先生经历的历史事件走马观花的拍出来,感觉很难对某个人物有什么深刻印象。 |

|

难能可贵的日语演员;什么都缺的感觉; |

|

作为中国近代史上最让人尊敬的伟人之一,孙先生永远是值得国民敬仰和记忆。

虽然孙先生这一生波澜壮阔,只是可惜这个电影并没有做到壮阔,而波澜也被这流水账式的剧情给冲淡了不少。

影片想要描绘先生的一生,只是碍于篇幅,加上孙先生这一生,实在是有太多可以描写的故事,于是就像账房流水账一般,按照年代把各个大事件排个序就一件一件串联,于是少了深度,缺了回味!

最后只能表扬一下演员,王诗槐、刘文治等搁现在都可以称老戏骨了。

PS:影片本身质量也就是三星,但为了孙先生,值得再加一星。 |

|

PPT拍法,还把国父拍成了有idea的龙头大哥,匪帮味儿十足。🤨 |

|

同一年出来的片子,比《国父孙中山与开国英雄》严肃点,表演到位点,但整体水准其实半斤八两,大陆的太说教,台湾的太商业,人物都犯幼稚病,节奏都有问题,国父120周年诞辰这一纪念并不理想啊 |

|

大家同心协力来救国,中国就会有救。

中山先生千古。 |

|

……什么玩意啊……金鸡奖最佳故事片,众口交赞丁荫楠结构事件的能力和影片对孙中山内心的深入……但是以点带面以重大事件塑造孙中山形象严重割裂了影片的连贯性,导致孙中山的行事缺乏逻辑上的勾连……于是课题要怎么写…… |

|

平铺直叙,黑乎乎的。没有重点。 |

|

热血革命者,缺陷美伟人。。。 |

|

中影史:珠江电影制片厂出品。(以下是《中国电影史》的评价)1.以心理线索结构全片。除掉那些说明性的字幕只留下各种历史片段,这一点会更明显。2.“造型先行进入剧作”:四次起义:广州起义用雾;惠州起义俯瞰清兵和革命军的冲击,构成“造型意识非常强的图案运动,被称为“色彩造型的交响乐”;镇南关大战用烟,是“硝烟的交响乐”;黄花岗起义用火,“火光交响乐”。3.虚实结合,真实情节与人物情绪交织。开头孙中山与火光、屠杀、西太后横移、海上劳工组成的蒙太奇既具体又具有象征性。 |

|

史诗巨片!~配乐太恍惚!~ |

|

正好看到四台在采访导演丁荫楠和演员刘文治,刘说被导演“钦定”演孙中山,但大家开始时都没啥信心。第一场戏在上海拍就任临时大总统,来了很多遗老遗少,当年都见过大炮的。刘办好相出场,遗老们惊呼“真像啊”,导演骂了句“废话,把他衣服扒了你们还说像?”这部当然有各种问题,但对童年时期的我,这是第一次知道了朱执信,电影里他牺牲的那一段至今都未尝忘怀。 |

|

流水账,可以窥见大陆金鸡奖的水准。以前那个时代,孙在自由派眼中差不多是个反面形象。王老师的名文“乱臣贼子”传阅天下;鼓吹应该等待清廷立xian,不应该操之过急;应该搞联省自治、学陈炯明;又众口指责孙不跟老袁妥协,非要武装斗争,不知道搞议会斗争……如此种种不一而足。现在时代翻覆过来了,究竟谁对谁错呢?等待清廷立xian?跟老袁搞议会斗争?哈哈哈哈(悲凉的笑)。 |

|

掩迹郑洪为民辟”,反抗压迫的最高精神存在。光复华夏,缔造共和,这个方向尽管有无数的曲折,但已经永远不可能真正逆转了。从这个意义而言,他是成功的,并且在个人意义上,他最后也终结于北洋屈膝、邀其北上议和的顶点,更不用说身后历代举族同尊。实际上有个事实容易被忽略——即使军事和政治斗争意义上,孙文也在活着的时候战胜了一切敌人和对手。 |

|

PPT拍法,大概率影响了麦当雄 |

|

反而是看片的时候不断想起之前看的《走向共和》 感觉电视剧更好看一些啊//当年建立的中华民国就像一场美梦 |

|

侯咏,厉害的,panavision质感当然很棒! |

|

【学习强国】【金鸡奖】这部在第七届金鸡一举拿下最佳影片、导演、男主、摄影、美术、剪辑。孙先生一生经历了很多事没错,但是这样的一个拍摄手法个人觉得还是值得商榷的。单拿一个片段来看问题不大,有些也的确不错,但是整合成一个3小时的影片来说问题就太大了。其实没有必要面面俱到,现在这样就是走马观花,人物没一个立得起来的,可惜了。。。 |

|

太漫长的失败了……色调也感觉怪怪的,平直的叙事导致吸引力的不足 |

|

看了才发现,武昌起义胜利前,孙中山先生输了11次;除了黄花岗起义、广州起义、辛亥革命之外,他还有惠州起义、广西镇南关起义;人缘超级无敌好,共和国建立前,有那么多人给他捐钱,还有外国人也给他面子。他是共产党之前,觉醒中国有志一代的先锋。 |

|

3.5 以气氛与情绪结构历史与人物的思路值得肯定 |

|

6.9/10 国父120年诞辰纪念片,分为上下两部。千人大场面带来的震撼也是难得一见的,电影的画面构图精良,调度不错,甚至有些镜头还有隐喻。上部6.6分,下部7.2分,很明显是把一部电影硬生生切成两份的。大名人的传记片的故事都众人皆知,故主要是故事情节的塑造到位的问题。上部从兴中会到辞去大总统,讲述很表面,没有明显的情节起伏,更像是历史纪录片,看起来稍微有些割裂感。人物刻画不到位,留下印象就只有开头麻木的清末百姓和大总统宣誓时的构图了。由于当年中日友好上部还着重描写孙与日本的关系。配乐一般,估计是前一年编钟出土重大发现导致很喜欢用其呈现。总之上部一刀切不可使。而下部质量总体要好了很多,讲述从二次革命到去世,有明显的起承转合,孙的心路变化也体现出来,但电影根病无法解决。总之这部还是可以看的。 |

![豆瓣评分]() 6.6 (530票)

6.6 (530票)

![IMDB评分]() 6.9 (19票)

6.9 (19票)![TMDB评分]() 5.80 (热度:2.17)

5.80 (热度:2.17)