|

我觉得这个电影不是讲死亡 甚至什么追忆怀念云云 而是讲一个人在逆境中如何面对世俗的目光生活 从在意别人的眼光 到最后在工作中找到自己的价值 高度认同它 与世界沟通 还有宽恕他人 从而达到自我的新生 从这个角度来讲 这部电影是更像是一部励志片 而不是简单的感情片 |

|

The gift of the last memories. “人一辈子买的最后一样东西(棺材)是由他人决定的。” “死可能是一道门,逝去并不是终结,而是超越,走向下一程。” “入殓师就是让已经冰冷的人重新焕发生机,给她永恒的美丽,这要有冷静、准确、而且要怀着温柔的情感。” |

|

入殓师老板在自家店铺楼顶的玻璃花房里烤河豚鱼白吃,四周都是绿葱葱的植物。

|

|

对待死的敬意,犹如对待生的真诚。举重若轻。 |

|

很温柔很温柔。。眼泪有很多种,这是非常有劲道,非常耐人寻味的一颗 |

|

日本人的表演还是太做作 |

|

我可能看这个片子太晚了,现在看不太有深的触动,反而会觉得情节制式化。澡堂奶奶的离世,太太的理解,父亲逝世时握紧的石子和亲缘关系的和解都可以猜到。临近结尾同场观众有很多啜泣和翻纸巾的声音,而我只觉得广末凉子扮演的女性角色太传统太刻板化了,“完美”的日本家庭主妇,永远微笑体贴理解的女性伴侣。 |

|

入殓既是生者的最后道别,也是死者的洒脱上路。生死之间,皆是肃穆。 |

|

迷恋死亡仪式的日本人 |

|

本来想说毫无共鸣,但是看到石头从手心落出来的时候还是忍不住哭了。我突然想明白,以前一直认为怨恨到死也不可能完全消除,但是如果看到你死的那一天,我一定会原谅你的一切。 |

|

东亚三兄弟这个儒家体系(包括日本那个变种儒家文化)都有这个臭毛病,活着的时候一忍又忍,死了却“人都死了”就各种迁就了。想成为女性的儿子被父亲接受了、想穿长筒袜的老奶奶葬礼上穿上了,一辈子糟糠妻的女人死后让丈夫知道自己的美貌。想到从小的唯物论教育下死亡就一切的湮灭,以上的事情让人更加难过了。 |

|

死是活人的事情 |

|

这电影槽点太多了吧……

男主的老婆(女主),顺从,奉献,包揽家务且引以为傲……符号化地代表世俗的眼光,自己离家出走自己又回来,就像一个没脑子乱发脾气的人,而男主一心事业,感觉根本没在意这事。

女主回来之后说:家里没我不行吧,我晕…哪里不行…是男主吃面包奶油配刺身不行?还是一个月打扫一次卫生不行?这个形象就是个单薄符号化的妻子形象,令人不适。

男主的爹…不明白最后的情节要表达什么…为啥抛弃了小孩不敢回去看他,还整得自己很有苦衷的样子?自己抛家弃子但也没过上幸福的生活,就应该得到同情了吗…(另一个女角色也是)。

而且中间女主说男主的妈妈还爱着男主的爹…这得多想不开…我就当她仅仅是认同他爹的音乐品味。

最后的疑问:怎么得到这么高分的…08年大家不吐槽这些点吗?

也不是没有优点…但我不会看第二次 |

|

草野中木本拉奏提琴的容色有忧郁的神采.每一道程序日本人一贯的谨慎严肃和精微.对于逝去的人没有比这更好的尊重了.死亡并非代表一切终止了好的人生是一个自省的过程.于是才有谅解释怀充满了怜恤与爱的感情.感动由是草野上徜徉的音乐,飞起了生命的律动. |

|

“很轻的电影很重的人生” |

|

既然死是每个人终须面对的,何苦还挣扎于那些无谓的事情上?喝过的酒、爱过的人、浪费过的力气、余留下的残念、望不见的未来……凡此种种,终有一天烟消云散。我仿佛看见玫瑰落在眼睑上,作无人之眠。那里是我们曾眷恋和执着过的生命,还有无法逃离的死亡。 |

|

好吃得让人为难 |

|

奥斯卡最佳外语片,这应该是继黑泽明那部《徳苏乌扎拉》后日本又一次赢得此奖项。日本人总能抓住人类内心的那份感情,而且能用电影语言表达出来那种共鸣感,这次他们对于人生死亡的态度,深深地让世界为之感动,影片缓慢细腻,用最实在的真情打动了人类的灵魂。 |

|

是好看的,但太工整了,所有人物的动机与选择都指向了唯一的结果,反而情绪没能进入到营造的整个氛围里,就是完全属于豆瓣top250 stereotype的那类电影。 |

|

孝,最不能等 |

|

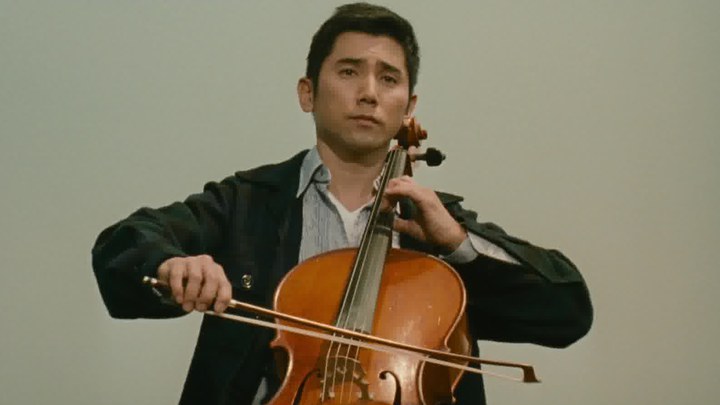

就是个2小时长的日剧嘛。拉大提琴的几场尤其造作尤其傻,这种半调子剧本、台词、烂表演、配这种业余水平的镜头和剪辑,近年来日本这种片子电影院里放完一部有一部,一部跟一部长得一个样儿。奥斯卡最佳外语片?黑泽明、小津那死掉的一拨儿,从坟墓里坐直了;还活着的山田洋次、是枝裕和、河濑直美虾米 |

|

唯一缺憾:广末凉子太漂亮了…… |

|

剧情编排、台词及表演均过于刻意,看到某个伏笔马上就能知道后招(澡堂老板娘,石头,鸡,怀孕,父亲,各样的误解与释怀)几乎感动不到人...因为前段看过验尸官记录片的缘故,设定上也没能打动我。广末凉子很萌很贴心,让人觉得有这样的妻子太幸福了.西施乳真有那么好吃么?那个炸鸡看起来倒是不错 |

|

作为很早就被朋友强推的电影,我抱了很大期待,悠长缓慢的纪实调调,每个人的情绪因为收着显得真实。但看完觉得稍显冗长刻板,人物对白像念书,有些许遗憾。

关于生和死,别的影评已经说得很精彩了,我只想说说女主角。日本很多作品里女主都像假人,永远美丽温柔乖顺,丈夫背着自己背了巨债也不发火,丈夫失业回乡自己默默跟着,丈夫找了寻常人眼中不被理解的工作也不用跟自己解释,只用宣布我不愿换工作,反倒自己负气出走后会因为怀孕和爱丈夫而主动归来,劝丈夫换工作的时候低声下气,最后还要被安排亲眼看到丈夫入殓而笑中带泪地理解他,感觉家庭地位不平等是一方面,夫妻缺少沟通更是极大的隐患,镜头每次特写广末凉子美颜的时候都觉得她笑不出来,她自己甚至还是平面设计师,却也过得如此低眉顺眼,全篇做一个“完美”妻子,令人唏嘘。 |

|

澡堂奶奶让我想到了我的外婆,一个同样与辛勤劳作过上大半辈子的女人,她满头的银发只是为了缕清身边人的烦恼而生长。看着入殓者认真的擦拭她的身体,我想到小时候外婆也认真的擦拭过光溜溜的我。外婆应该不会介意来世由陌生人为她添上厚厚的新衣,就像她今生也不会介意岁月如何为她添上厚厚的皱纹。 |

|

救命这个央视寻亲节目般的结尾……石头下落的画面甚至还有慢动作,俗到不忍直视。前面都还好,只不过对死亡的描写就是浅尝辄止。结尾男主和爸爸的情节过于追求所谓的“he”了,受不了。女主全程都是美丽工具人,跟男主俩人像搭伙凑合过的,结尾还要被安排一个在一旁为绝美父子情落泪的角色+无数次特写眼泪,我真的会被一些刻意给俗死…… |

|

12年后大银幕重温,依旧感人,但这次看到了些瑕疵,比如广末凉子这个角色太工具人了,完全看不出男主对她有什么爱,她好像也只是为了孩子才回来原谅男主,好卑微。但是关于死亡教育,关于告别,没有电影比这部更完美了。那些入殓的仪式,都好美,好温柔。殡葬馆的老爷爷说的好有哲理:殡葬行业的人都是守门人,帮助每一个人度过这扇门去往另一个世界,并且告诉他们:路上小心,后会有期。 |

|

这电影好奇怪,好像没哪不好,又哪都没那么好,如同遗体一般,生硬,僵化,没有灵气。被用心化了似乎完美无瑕的妆容。 |

|

再一次确认,一个影厅就是一个时空舱。我没有写日记的习惯,但当银幕亮起,立马就回想起第一次看这片的情形:用“风行”下好资源,然后拷到MP4分段看完。想来《入殓师》是我成长中第一次“死亡教育”,也记下了殡仪馆老人的箴言(死是一道门),那和村上春树在《挪威的森林》里写的不谋而合——“死非生的对立面,而是作为生的一部分永存”。重看时不停在想,这样的作品是不是只有日本影人能拍得出来:人物的漫画感可爱而不越界,故事时刻游走在煽情边缘却不滥情,人性中本能的抵触与对温柔的痴迷此消彼长。结尾,逝者不出所料地用死物向生者送信,不求理解但求忏悔,情境再由死亡与悲哀自然过渡到新生与喜悦,虽然略显匠气倒也无懈可击。这是东亚人独有的情感书写。 |

|

接受接受……走眼和质疑吧。。。 |

|

剧情也很离谱,矛盾激化的原因也很离谱,对白也很作,女性地位低的简直可怕,男主像个没脑子的人。08年大家都没电影看么?就这?就这?就这???? |

|

日本版稍高级的“海角七”,平庸却又煽情得过火。“大提琴”和“入殓”之间衔接得十分矫情,尤其无法忍受主角边在富士山下拉琴边给人入葬的蒙太奇段落,拍MV呢!音乐不知节制见缝插针地铺得极满,可惜了久石让。但凡有点编剧细胞的人从开始都能猜到主角最后必然是要给自己父亲入葬才能父子重逢的,只是不料导演年纪不小了,却未能有更成熟深刻的观点,最后打在“父子情”上作为情感高潮终结,对于“生和死”的主题探讨只停留在家常温情这一层面,真是相当的遗憾。今年得奖的电影皆胜在温情路线,是经济危机造成的逃避主义么?竟一部比一部空洞。 |

|

很感人但值不到五星。跟爱人住在小林家乡下的房子过小日子应该是很不错的呢。小林为澡堂老板娘入殓时的细致很动人,专注的人是可爱的。另外想到一个现实问题是为什么中国的广大农村没有形成这样能满足一个人生老病死的完整生态体系?也就是为什么除了满足日常所需之外缺乏公共设施和交流场所? |

|

我送你离开千里之外,你无声黑白。 |

|

竟然以这样一种方式,和三十年来未曾谋面的父亲重逢,虽然我早已忘了他的面容。如此努力地游上岸,只是为了再死一次,这是何必呢。一种生物靠吃另一种生物生存,所以要吃最好的。虽难免沾上被弃的哀怨,我却只想送世人走完最后一程,回到我们原本的地方去吧。艺术真是无用,无用偶尔之为大用。 |

|

除了结尾比较刻意,前面其实很好了。

我不太明白常人对待亡者的态度是什么,是忌讳?是恐惧?还是不舍?尸体真没有什么可怕的,除非真的死状凄惨。但是你去颌面外科病房看看,那些脸碎裂到看不出原样的人,他们活着,但是像死人一样。

很多人说本片的温柔感染了他们,他们以后都愿意和入殓师握手。这点我就完全没有体会了,从我第一次摸到尸体,到后来面部解剖,我从未感觉到尸体有多么令人忌讳(我室友搬尸体弄的一身尸油的隔离服,还不是一直照穿不误)。

最可怕的地方其实是ICU,在这里,才是真正的没有尊严,赤身裸体插着管,肌肉反射让你一直无意识的踢来踢去,踢得被子也盖不上,有那么一刻,真的觉得活着没意思。

有些快乐,只有活着才能体会,有些痛苦,只有死了才能安息。 |

|

符号太多。。。其实没有必要。我想一个人没有好奇心是不会看电影的,于是入殓师的题材不可谓不成功。但还是不纯粹,非要把这样一个很有意味的职业变成男主角自我完成的过程,就有点落俗套了。而且中间穿插男主在旷野里拉琴的镜头,乱煽,简直跟某些台湾片一个境界了。。。 |

|

2021影院二刷,看懂一个细节:男主进入社长被植物缭绕的房间,清幽得仿佛能吸走身上的污秽。社长对他说:“生物吃着其他生物而生存下去,最好是选好吃的”,并邀请他吃河豚。河豚食用不当的话是有毒的,但又很美味,这象征着入殓师这一职业,在仪式上有着圣洁化的一面,但在世俗现实中它又是肮脏/有毒的,“河豚的美味”则是指入殓师行业的高收入,五万日元的日薪。“老好人”男主能坚持这么久,除了职业成就感外,收入才是背后的原因。但作为一部日本电影,这层不能直接拍出来,只能以隐喻告知观众,社长原来是以这样的方式来开导男主。本片在情感与文化内核上都足够坚实,并表现得恰如其分。 |

|

我不知道有多少人和我是相同的感受。这部电影最感人的地方不是在于死亡和离别。而是在和解。 |

|

尊重死者 |

|

3.5分。入殓的仪式散发出的庄重气息让整部剧呈现出温柔沉静的气质,但也过于工整了,情绪爆发点的设置一望可知,使得观者情感反而不能完全释放,因为知道前方有泪点在等着自己。 |

|

太煽情了,看到后面昏昏欲睡。对于死亡的探讨沦为了刻奇的煽情,而对于入殓师这种职业的呈现只是从一种标签化变成了另一种标签化。 |

|

很想再继续看下去,很有味的电影 |

|

3.5;重看降分,掐算过于精准的煽情点,配合柔情似水的配乐,几乎与后排现场音轨的预测毫无意外地一致(甚至观众的脑洞更大),叙事的转承一马平川式地可预见,几个分水岭节点的控制能反映出剧本的打磨度,可惜一定要走向光明圆满治愈委实缺乏说服力,若抻长为日剧,交代明晰家庭变故之前因后果,可能会更动人。

高光点也是明确的:1、日式“职场戏”真碾压级,徐缓沉静展现“手艺”的过程,无论是主线入殓还是副线澡堂,都极生动地体现何谓“匠人”之精工细作;2、在逆境中,在周遭敌意的环境中,如何说服自己及他人,相当值得尊敬;3、敬畏死亡的仪式感是对生命的最大尊重,往生者先于生者走过这扇门,路上小心啊,我们也会追随而来——一种达观的生死观。 |

|

小时候不懂珍惜离别,大大咧咧笑着说懂,什么是生死有命。 |

|

最后跟父亲的那场戏彻底让我觉得只能给两分,抱歉,就算你死的时候再怎么怀念儿子又怎样?08年的电影,看似很宏伟的命题,拍的处处透露着平庸,给我感觉像是98年的料,无细节,老审美,叙事流水账,含义就那么点,台词里说完了。看导演的履历,运气好迎合了奥斯卡一贯的口味。 |

|

放着网上的资源没看,直到走进影院,还是略有失望,几个设定都略显单薄和刻意:父子的石头情结,澡堂奶奶給广末的劝解,众人对入殓师从夸张的排斥到后来的转变,女秘书搬出自己离家弃子的故事,老头在桥上在炉子旁说出些关于死亡的鸡汤。倒不如社长一句话来的真实有境界:人活着就要吃,而且要吃好的。 |

|

入殓师代表了最令我厌恶的那一类,以精确无比的manipulation为行进方式的电影。通过操纵所有人物,物体,事件,音乐,剪辑,动作,笑料,语言,演员以及观众等等来实现自己的所谓日式糖水温情,实则所有点都不值得推敲。最后一场戏更是滥用了作为彻悟人生代表的入殓师本木雅弘的眼泪,以达成某种看似无比通透实则极为愚蠢的宽恕,消灭了仅剩的些微好感。 |

|

故事一流,劇本二流,演技三流,綜合得分:兩星。 |

|

父亲去世后再看这部电影,确实感受会很不一样。我蛮同意很多友邻评论这电影的整体剧本结构挺普通的,有点照着剧作教科书写出来的剧本的感觉。但我发现日本电影也好、日剧也好,它们在一些生活小细节上的刻画,真的特别细腻特别真实。一旦你有过类似的生活体验,再看到那一处小细节的时候,真的会有内心猛然被触动的感觉,然后产生一种“原来不是只有我一个人曾经有过这种感觉,终于有人懂我了”的治愈感。这是很多日本电影、日剧感动人的力量所在。国内导演把日本电影、日剧哪怕原封不动地改编照搬过来,但恰恰是少了那些细节上的触动,也就失去了日本电影、日剧的魂魄。 |

![豆瓣评分]() 8.9 (727770票)

8.9 (727770票)

![IMDB评分]() 8.0 (55,909票)

8.0 (55,909票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 80%

烂番茄: 80%![Metacritics评分]() Metacritics: 68

Metacritics: 68![TMDB评分]() 7.90 (热度:6.43)

7.90 (热度:6.43)