|

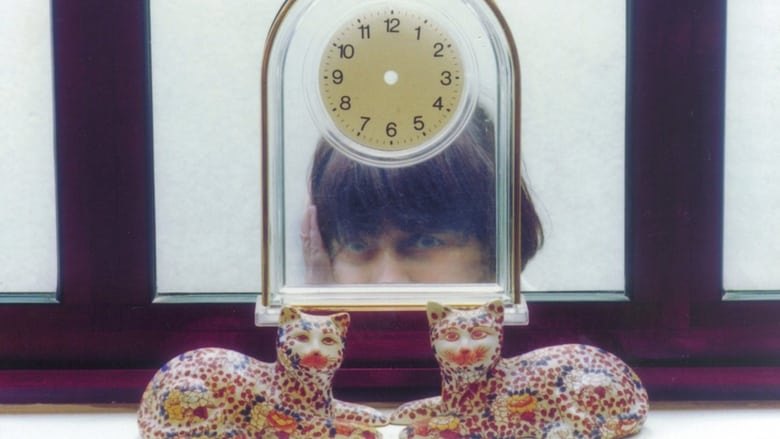

瓦尔达的电影也探到了装置艺术的境界,媒介自反,以及电影的发生。看似随意,实则剪辑极为精细,缓缓推进主题。对消费社会的批判和对底层的关注并行,片中说唱音乐是老太太自己唱的!心形土豆是点题之笔。没有指针的座钟绝对是本片最亮的一点。 |

|

本条目下的长评第1篇写得很好,一个优秀的纪录片导演只有热爱这片土地及在上面生活的人民才可以使得自己的画面更加充满感情,而不是单单通过展现自己的反骨来博得美名,毕竟抱怨总是轻松的,如何提出一些可行的建设性意见才是更有意义的。新千年的瓦尔达奶奶已经到了随心所欲不逾矩的年龄了,拍起纪录片来更加游刃有余,用拾穗者来比喻各种拾荒者已经无比浪漫且充满情怀了,心形土豆和没有指针的时钟更是神来之笔,处处透露着一个顶级导演的审美视角。更重要的是,瓦尔达没有局限在对贫穷的拾荒者简单的记录而获得那种廉价的悲悯,而是将镜头对准了更多形形色色的拾荒者,或者说拾穗者,捡起来的不仅仅是食物,还有艺术品,还有各种趣味,也没有陷入对消费主义的低级批判,反而尝试与农场主超市法官等有产者进行沟通,相对全面地展现和表达,难能可贵。 |

|

瓦尔达少女心爆棚,真的太好玩儿了~ 极富人文主义关怀,试问现在哪个导演还会去拍捡垃圾的,就算拍了,谁会把他们和艺术扯上关系,就算扯上关系,谁会拿拾穗者这样一个诗意的名字称呼他们? |

|

怎样才是一部好的纪录片?DV记录,瓦尔达说这些新式小巧的摄像机,数码相机,稀奇古怪的样子,他们的效果就是频闪观测仪,自我陶醉。她拍自己梳头的样子,还有她的手。不不,这不是精神错乱,这不是失望,我的敌人不是晚年;即便是在晚年,我的朋友还活着。我的头发和我的双手告诉我生命已到尽头。-然后是我的手,分享它可怕的皱褶,感觉自己像动物,却糟糕的不知道是何种动物。很多卡车,是我们小时候很喜欢的,我们超过它们盯着它们看,在路上捕获它们。只需要把事情大量拍下来,加上逻辑剪辑主题自白。像心型马铃薯一样简单。 |

|

被迫拾荒的人值得怜悯,主动拾荒的人令人尊敬。而最可爱的还是瓦尔达本人,这个老顽童一样的老太太。 |

|

很同意短评里说的 瓦尔达的纪录片是有爱的电影 只有以爱为出发点电影才能真的-看-到超越拍摄者自己的世界 只有爱可以打开自己放下自我去让世界和他人进入影像。这是很多自诩独立的纪录片导演没能做到的 更多人要么迫不及待地表达自己的观点要么把自己的情绪伪装成影像 本质上都是巨婴与无脑叛逆青少年。你会发现 爱与童真很可能都需要后天养成而绝不是人生来就有的 把童真叫做童很可能是成年人为自己的糟糕心智之成长所找的借口 把一个自己没能习得的能力归为所有人都会丢失的过去。另外 瓦尔达的特质让她的可爱举动与物件选择避免了小资文青的腻感。她不拾穗而拾拾穗人 |

|

像用电影来写散文,法国好像随处都是风景,随地都可以用来作画!电影是想象的艺术,纪录片是当下的发声。如果认为生活很无聊的人,随意找个主题拍纪录片应该顿时会有趣起来。印象深刻的是,你愿意和扫垃圾的人握手吗? |

|

我不知道瓦尔达如何做到的,但她的纪录片永远有一种独一无二的魅力,来自她宽厚悲悯的胸襟、谦卑和煦的善意和孩童般充满创意趣味的视角。她有独特的节奏,走在现代快节奏的后面,走在贩卖焦虑的反面,她的影片捕捉和呈现一种“成功模式”外的生活状态,让被当代物质焦虑捆绑的人,看见这背后的冷漠和出口,放下焦虑和驱赶:物质不是本质,生活才是。 |

|

@FLC Varda Retrospective. 能捡的土豆,不能捡的葡萄,严格规范下的苹果,灰色地带的牡蛎,juxtaposed; 拾荒的吉普赛人,拾荒的失业者,拾荒的艺术家,拾荒的教避难所移民念字的高材生,拾荒的社会活动家,voices heard; 艺术史中的拾穗者:成群结对的和在暴雨来临前逃散的,made visible. 数码摄像机令她兴奋,跳动的镜头盖纯属意外,童年的卡车被一个个捕捉,怪物般苍老的手与伦勃朗的自画像并举。此外还有心形的土豆,无指针的钟,月蚀般的碎裂电视机屏,以及抽象画般漏水长霉的白墙。Information delivered, forms given, connections built, a masterpiece made. |

|

开始放映之前老太太先说明了自己出镜的原因,大概是不想让观众觉得她躲在摄影机后有一副“救世主”的怜悯面庞。谁知道影片里可爱的老太太出镜如此频繁,红白的头发,皱纹密布的手,用手作圈框住车窗前一辆辆的卡车,用漏水的天花板作画……这样精怪的片段冲淡了拾荒者悲惨严肃的理由,成全了导演的意图 |

|

瓦尔达在[拾荒者]里真正做到了艺术的民主化。镜头里的拾荒者们富有尊严,闪耀着人性的光辉。这归功于镜头外她好奇的眼睛,通过自省的旁白,她把自己也摆在了拾荒者的位置上,为她的艺术捡起一枚枚委弃在地的谷穗。这样一来,艺术与现实真真正正获得了平等的地位。电影来自于生活,也终于为生活而服务。 |

|

所有领回家的东西不管人还是物,唯一原因就是他们所带来的新的possibility!!! 风中凌乱地自然光下看那副画真是神级moment,又那么轻盈自然,哎。Gleaner这个切入点真是太犀利,可解读性太强悍;也因为是Varda踏上的这段旅途所以才这么轻盈有趣。能不能把Varda拎回家? |

|

我太愛瓦爾達了,我覺得全人類都應該愛瓦爾達。她是人類最美好的一些特質的集合體,她的作品又總在私人和普世之間找到最完美的平衡。她能從「撿拾」這個動作看出人與大地的回歸原初的連結,看到學會從消費主義過剩社會中profit的邊緣人群;不管多自我表達的東西在這裡都能找到價值,心形土豆,忘了關相機所以拍下了鏡頭蓋的舞蹈,在高速公路上用手握住前面的大車,沒有指針的鐘錶和她自己的說唱。看完又開始反思自己每天都要浪費多少東西,一個默許「拾穗」的社會或許在本源上沒法解決過剩和貧富分化的問題,但也算是一種消極的溫情,一種在我的國度十分陌生的人性。 |

|

想看这部电影是因为我从小也是个爱捡破烂的人,虽然每次都会被我妈骂个半死。第一次来法国的时候是2011年,见到各种二手商店古董市场什么的,简直开心的要命。我骨子里有囤积癖的基因,从小在农村长大,知道任何东西都得来不易,然后看到各种浪费也觉得实在触目惊心。和发财晚上出门遛狗的一天晚上,我看到路边有两袋过期面包,就领了一包回家。每次看到巴黎街头那么多被人扔掉的东西堆在路边,都忍不住要细细打量一番。很惊喜看到精神分析师laplanche,一个老师说他是法国最伟大的精神分析理论家。片子最后那个小伙,有硕士学历却卖报纸,捡市场上的剩菜水果为生,免费为外来移民在地下室里上课,这样的理想主义者也可以不卑不亢地活在这个社会里。这让我对人类重新有了一点信心。 |

|

人,本身不过是上帝的弃民,不过,好在有人喜欢把我们捡起~看过最好的一部记录片!我觉得这部电影应该叫《收藏家们》 |

|

丰富得难以想象。构成这种丰富的,是数不过来的故事、风格、元素,以及种种难以描述的切入点。瓦尔达的自由和收放自如已入化境,其观察的敏锐和表现手法的丰富自不待言,拍的却并不只是观察和呈现,而是带有鲜明个性,极度风格化,不遮蔽导演的在场,随意强力介入的纪录片。这是她首次以DV拍摄,有了更高的自由度和贴近力,可以尽可能地囊括她想到的看到的遇到的听说的种种拾穗行为。她且加入拾穗者行列,呈现她的认同。至于平等和升华是一种水到渠成。片中拍了很多穷人和流浪者,但丝毫不见居高临下感,甚至我们可能以为必不可少的同情或悲悯。那对中年依然漂亮的夫妻关于初识的故事看似与拾穗无关,其实何尝不是另一种捡到宝?妻子当年第一眼见到丈夫时似遭电击,因为他戴红棉帽,穿绿衬衫,着深黄色裤子和浅黄色帆布鞋,还系着条花腰带,哈哈哈。 |

|

弯腰或许是为生活所迫,或许是艺术创作,或许只是一种喜欢;拾起的是古朴永恒的物质,是不经意流逝的时光,是人生的景致与况味。“与具象事物相处的能力是人类学会如何与自身世界相处的起点。摄影在这里成为了一种生命的打捞、重建与救赎。”何惧一双残损的手掌,只要心灵涤净,马铃薯堆里有一颗颗心。 |

|

5/5 瓦尔达晚期随性的记录完美契合了实验性和观感的二合一,浓厚的左岸派和女性主义遗风劲吹,配合着阿涅斯极度博学导致的人文气息,一切醉人。为什么这么做?因为好玩。我们在本质的趣味中回望一切严肃的议题,环保,浪费,垃圾,社会变革。空闹钟,心形土豆,油画,“最可爱的人”。数码DV,图像,随意而活泼的镜头,展现了优于特效的精心,不愧于新浪潮祖母。 |

|

好动人,又好机敏。在荷兰朋友也捡过路边的椅子,买5欧的咖啡机的时候,家旁边vintage shop的老板还送了我杯子。唉我也是骄傲的gleaners! |

|

阿涅斯对边缘人的生活表现出了极大的兴趣,她反对消费主义主导的生活方式,鼓励资源的充分利用,但主旨又绝对没有局限在“环保”这种陈词滥调上。素材的选择看似随意,实则依循着阿涅斯独特的精细的逻辑。由名画《拾穗者》展开,镜头略过流浪汉、艺术家、拾荒爱好者、社会活动家,格局逐渐扩大,深刻又避免了乏味。通过弯腰捡拾这一动作,不但重新赋予了被废弃物价值,也重构了捡拾者自身的生活。 |

|

随缘而遇,随性而行,如一个捡拾影像和故事的拾穗者,一路上不知会捡到被谁抛弃或遗忘的什么,又会留下什么,被什么样的人捡起。背着DV的瓦尔达像个拿到了新玩具的小姑娘,浑然不觉地拍摄着镜头盖的舞蹈,在我眼里就是“萌”字最好的代名词。(可后来注意力全被生物学硕士的职业前景吸引了… |

|

瓦尔达以持摄影机的人和拾穗者的双重身份,摒弃了旁观者的姿态而融入被记录者的日常轨迹。拾穗的身影各有故事,和拍摄过程中的各种偶发事件(挡路的羊群、忘记扣上的镜头盖、没有指针的座钟)共同构成一种此时此地性,即生活的本来面貌。人的生存状态如此复杂,能够诚实采撷一点已经弥足珍贵。 |

|

创作者要隐蔽,瓦尔达也不能例外。另外这部用DV拍出来的东西能明显感到瓦尔达一直以来对新设备的把玩爱好,可惜他老了,玩法比年轻时差了不少,仍然在玩,但玩不出精彩了 |

|

【沈阳城管执法开出第一张罚单:严禁翻捡垃圾废品】4月15日,沈阳市皇姑区执法分局北塔执法科执法人员在辽河街巡查中发现,有人正在辽河街15号一单元门前的垃圾堆中翻扒垃圾袋。这位捡拾人员姓于,是一位58岁的常住居民,常年在皇姑辽河小区等园区翻捡垃圾,捡拾废纸壳等物品。执法人员依法对当事人进行了简易处罚,现场处罚20元。据执法人员介绍,通过宣传教育,当事人知道了翻捡垃圾带来的危害性,表示以后绝对不再翻捡垃圾。目前,各区已累计劝阻翻捡垃圾废品人员1579人次,集中救助41人。更多详细内容请查看原文>>

http://t.cn/A66Bs8Ds |

|

“把东西捡起来就不会有浪费了”那些不是垃圾,不是废品,是晚餐、是生活来源、是乐趣所在、是艺术品、是杰作;他们会是真正的环保者、改革家、创造人;那位有硕士学位的车站卖报人素食主义拾荒者边拾起水果蔬菜边啃的场景和他为难民免费上课;雨刮器雕塑、娃娃房子、心型土豆、带拳击手套的狗、无针钟 |

|

瓦尔达太好了,她的纪录片不仅有很强的作者性,并能强烈感受到她对生活里有趣的人事物有超敏锐的发现和感应力,还有善良的同理心,及平等对话的态度。一边玩着尝试,一边拜访用不同面貌和方法生活的人们。瓦尔达把废素材变着法儿用上。心形土豆真是太衬她啦。 |

|

油画中的拾穗者,是生活困苦的拾荒者,她们弯下的腰是对生活的妥协,而骄傲的神情是她们的态度。除了她们,其实我们都是拾荒者,也许是物尽其用的生活态度,也许是游戏的终点、艺术的开端,又或许是几十年如一日的习惯。瓦尔达也是拾荒者,她捡拾的是影像、是记忆、是在胶片中不会腐烂的心形土豆。 |

|

真的太喜欢阿涅斯了。非常棒的纪录片。 |

|

你们遗弃的满是腐朽,我所拾起的充满美丽。 |

|

我的爷爷奶奶在九十年代初去重庆市区时做的事情就是拾荒,他们如同纪录片的主角们一样处理各大电器的铜线电机处理器等,并搜寻各大工厂的钻花电瓶拿去卖。瓦尔达的镜头是低下来与他们同姿态的,没有去猎奇他们背后的故事;艺术从业人员的美好与善良之情流露其中,那些允许他人拾穗拾荒的人也很善良。 |

|

内容和形式都是米勒《拾穗者》的现代版。拾荒从一种生计、政治经济的边缘,演进出伦理、艺术乃至生活方式等其他属性,好在并未淹没其政治性。老太太如此主观的表达方式太奇葩了。 |

|

6/10。突然漂浮出叙事节奏的离题部分才是瓦尔达的影像核心,在勃良地葡萄庄园的拍摄旅程中,她首先想起了博物馆的画作《最后的审判》,穿插和讲述完画中的故事再转回葡萄园,这种离题总是游戏般存在于纪录片中,她有时直接跳出来,在镜头前扛起大捆的麦穗,弯腰摆出拾穗者的姿势,有时突发奇想,把手伸到拍摄的公路上做抓握卡车的游戏,还有时是无意间捡拾起自己衰老的时光,她捡起失去指针的时钟,当她回家打开旅行的手提箱清理纪念品,刻满皱纹的手在《萨斯基亚》的画片上抚摸移动,在讲完拍摄初衷后,转而面对镜头梳理自己稀疏的红发,让观众看到其中掩藏的白发,代表永恒的时钟和铭刻着灵魂的皱纹、白发体现了她的自我思考。瓦尔达采访和了解拾荒者的生活、爱好,这是对当下排外主义的政治担忧,一如她手持DV拍下反对极右党领导人玛丽·勒庞的游行。 |

|

A. 真是无比有趣又治愈的电影,既是瓦尔达在展示社会边缘的百态,又是她在邀请我们分享她看待世界的可爱视角。“拾穗者”堪称绝妙的比喻:从拾穗到拾荒,再到艺术创作,都是在从世界收集被人忽视或遗忘的碎片;而电影好像也正温柔地提醒我们:永远不要浪费,无论是食品、物件、善良,还是对世界柔软而敏锐的感觉。好想像瓦尔达奶奶一样热爱生活。 |

|

刑法典 26章10条:从日出到日落允许拾遗 拾遗应在收获期过后。1554年11月2日道令,允许穷人、可怜的人、缺少食物的人进入田野,一旦收获工作已经完了的话。 |

|

拾荒-三种身份。 |

|

瓦尔达拍出了机械化时代所没有的温度和暖意。 |

|

1.他人拾取物品,她在拾取记忆;2.阿涅斯·瓦尔达是一个十分有趣的老奶奶。 |

|

三毛说:“拾荒的趣味,除了不劳而获这实际的欢喜之外,更吸引人的是,它永远是一份未知,在下一分钟里,能拾到的是什么好东西谁也不知道,它是一个没有终止,没有答案,也不会有结局的谜。”虽然我没有拾荒的爱好,但从小却很喜欢穿别人不穿的衣服,用别人淘汰的东西,这也算是拾荒的一部分吧。/采访中有位阿姨被问起爱情故事,她说:“谁会问这些啊,不过有件事得向你坦白,全世界的人都应该知道,我遇见他的时候,感觉像被电击了一样!”也许这就是爱情的开始吧。/田野里的男律师,街头的女律师在片中讲解着法律。这样安排太棒了!不知道在这儿合不合法,爷爷也经常会在工地拾一些宽木板在街头拾一些长树枝之类的。每每回家都要被奶奶训斥一顿。/用废旧品作画、做手工,冰箱展,心型土豆,无指针钟,瓦尔达奶奶的rap,一切的一切都太美好了吧! |

|

弃物收集作为一种对抗消费主义和私有制的隐秘力量,成为了瓦尔达视线中人类勤劳、聪慧和善良品格的肖像/真正的左翼是人同此心 |

|

#siff# #重看#4.5;米勒的拾穗者形象演化到今日,成为一种“弯腰”的姿态,或许是生计所迫,或许出于道德选择,瓦尔达总是如此善于从既定主题中开掘如此多的深层信息,也如此擅长轻巧且极富技巧地连缀素材,这才是真正的纪录片功力。

从捡垃圾表层现象过渡到溯源产生,一个消费/物质过剩与贫穷饥饿并存的时代,瓦尔达将镜头对准他们的境况,记录下真实世界的多面,采访对象覆盖各阶层、多民族,呈现的结果如多棱镜般熠熠生辉;心型土豆是具有标识性的一笔——一句代表其平等尊重立场的言语,爱着土地和人类的可爱灵魂(最后一个被采访者高光了),正如那扛在肩头的麦穗变成摄影机,都是认识世界的武器。 |

|

拍摄纪录片的人需要博大的胸怀、悲天悯人的心灵和喜怒不形于色的内敛,惟其如此,才能在大悲大喜面前平静淡定地陈述,而他本身对主题关切之情的表达是润物无声的渗透。恰如本片结尾时,米勒的《拾穗者》从博物馆走向天地之间,那一份无声的震撼,会在每一个敏感的观众心里留下深深的印迹。 |

|

#法国纪录片经典展# 第二季,丰沛的创造力旺盛的好奇心与小年轻别无二致的永远的新浪潮祖母,“喂喂那个心形土豆给我”可爱,自己驮着一捆麦子装画里人真是萌坏了(居然还找俩人扯着画布站后面哈哈哈),忘了盖上的晃来晃去的镜头盖也成了一个有趣有特色的小小过场镜头,从米勒从布勒东开启介入话题,具艺术性也直指生活的艰难,绝无丝毫俯瞰式的高高在上的所谓同情,相反与他们站在一起,去理解他们,体会他们,而且他们也并非绝对的贫穷的代名词,拍摄在市集收摊后捡拾散落一地的菜蔬果腹的男人与当年拍《天涯沦落女》的瓦尔达精神脉络一脉相承,硕士学历的他同时也在收容所义务教移民法语,有心记录这些人这些生活状态,那么多年不曾改变的善良又有社会责任意识的瓦尔达奶奶 |

|

瓦尔达实在太可爱 |

|

上海影城顺便看了一场 |

|

可愛的女人啊。 |

|

一种关注,生命的流动和世界的静止 |

|

从拾穗到弯腰是0→1,此后是从1生发出的丰富意蕴变化。拾穗到拾荒;拾穗与采摘,俯与仰的不同姿态;以生存、工作、乐趣、道德、生活方式等等为不同目的的拾穗,一方面所有人的“拾”都是平等的弯腰动作,另一方面起身后仍是显著的不平/阶级差异(从DV拍摄延伸,如今人人皆可拿起手机拍摄的时代依然存在这样平等又落差的现实);被允许与被禁止,被法律保护的拾穗;以及,一个既关心艺术更关心身体与土地平行低至尘埃的底层人、一个喜欢拍摄腐烂食物念着rap从无指针时钟后面飘过的瓦尔达,用她的DV拾起这些被丢弃散落在大地上的人和故事,用无与伦比的真诚关怀和可爱安慰治愈了我。

最近的心态不太适合看电影,看什么都食不知味/味同鸡肋。感谢瓦尔达的出现——此时的出现和曾经这样的出现。不只是被宽慰。 |

|

【2019年1月10日-北京电影学院-单万里老师课堂放映讲解】

单万里老师讲了许多与瓦尔达奶奶的故事(2012年来北京时参加影展以及去瓦尔达奶奶家做客的故事)。

拾荒者是对大地的致敬。收集心形马铃薯的可爱,以及影片中穿插的Rap,独特富有情感的视角。愿瓦尔达奶奶长寿。 |

|

太!戳!我!了!瓦尔达奶奶实在太有趣,在偶然的召唤下扛起镜头,于是一切都可爱起来,心形土豆、跳舞的铁锅和垃圾桶展览。尝试新鲜事物,把玩数码摄像机,还亲自来了段hiphop!我可太爱了!在她的镜头下每个人都是艺术家,每个笑容都盛满了发自肺腑的喜悦。拾穗者更是观察者、创造者,不论孩子、失业者或硕士,永远达观,永远对生活保持无限热爱。

“今天的城镇犹如昔日的田野。”

“一个没有指针的时钟,看不到时间流逝,正合我意。” |

|

D5 1895 |

![豆瓣评分]() 9.0 (5665票)

9.0 (5665票)

![IMDB评分]() 7.7 (8,957票)

7.7 (8,957票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 93%

烂番茄: 93%![Metacritics评分]() Metacritics: 86

Metacritics: 86![TMDB评分]() 7.63 (热度:7.69)

7.63 (热度:7.69)