|

almost real time. 被高估的影片。开场不错,但其实就那么点料,于是台上台下都不免无趣地多次重复。。另外观众的反应相当做作,人物的刻画过于刻板,导演的意图过于明显。 |

|

影片一开场,拳馆门口小报童无礼抢占老同行的摊位;盲男子被人搀扶也要场“观”赛,旁边的女人却说上次看拳全程捂脸;经纪人在海报自家拳手的名处划火柴,长长斜痕如宣判了死刑……寥寥数镜已在为影片定调,为职业拳赛定性。等到真正入戏之后,确显拖沓重复。毕竟,一旦让四回合单场拳赛本身成为影片故事全部?哪怕包含幕后台下序曲尾声,哪怕只有70分钟的短长片,也难以避免供料不足东拖西凑的问题。当然剪辑构图属于导演罗伯特怀斯的看家本领。 |

|

结尾,Stoker不停地重复着Julie的名字,镜头后拉,我们再次看到了镇上的钟。“钟表”之隐喻却似乎处处可见,它提醒着我们真实与影片中的时间绵延。

仅有的“一个事件”,Stoker在开始前被宿命式地划去,它当然不是一个海明威式的硬汉故事,而是“他赢了,但是.....”的反讽宿命。

我们顺着他的视线顺接不断凝视着了空空荡荡的座位,她缺位了,作为大他者的女性没有以传统意义上的形态在场,却反而作为其存在的明证:正如那场戏中,Stoker被打倒,模糊的特写镜头90°直面着头顶的灯,突然,她的声音出现了,在以真实音效风格围绕的70分钟中,我们应当对这个体验性的凝视投以关注。

力比多驱动的宿命叙事与男性形象的没落,所以它被称之为黑色电影,它构成了某种评论,告诉我们真正的蛇蝎美人究竟是什么。 |

|

拳击那段拍的真是精彩 吸引人 那些配角的表演都很精彩

|

|

拳赛时候的镜头拍的非常有现场感,但是最喜欢的还是镜头中观看拳赛观众的众生相,真的相当的生动。怀斯当年曾经做过奥逊的剪辑师,看来还真的学到不少东西,片中不少的仰角镜头都似曾相识。 |

|

其实就是用80分钟的篇幅讲了一个很简单的故事,一个现实中不如意的拳手不愿接受黑道的假拳要求,击败了强敌,却被黑社会打断右手再也无法拳击的简单故事。但同时也有意识的把镜头逐渐移至街头,并以相当的篇幅刻画了在他背后内心苦楚而又态度暧昧的妻子,其实给了观众一个新的设想,那便是真正的蛇蝎美人是什么样的?是要以身体名利为诱饵,又是男人为其赴汤蹈火,还是以这样一个家庭主妇的形象出现,通过激发男人自身的自尊而使他陷入绝境? |

|

勉强两分。看睡了一次。这个故事还不如杰克·伦敦的《一块牛排》有意思,而且很多东西是重叠的。剧情就是黑社会让老拳手倒,拳手不倒,最后被干了。这特傻你知道么?你不想倒就事先跟人家申明了,别让人赔钱,闷头打完了等黑社会再干你,你这不是脑子有问题么?这么个弱智故事,这几十年里不知为何拍来拍去,不就是讲个不向命运屈服的人么?看看《一块牛排》怎么呈现的。不过有新意的地方是女朋友的角色,男主被打了,但女友的愿望成真了,所以“我们都赢了”。占全片大头的拳赛实况和女友街上瞎晃的双线并行呈现的太啰嗦了,拳头虽然挨上身体了,不像《愤怒的公牛》之流那么假,但双方的动作还是很可笑,光靠抓拍观众反应和仰拍拳击台能营造什么临场感?更衣室里众拳手落魄、死磕的状态还是营造出了一份黑色、悲观的宿命感,具有一定逼格 |

|

属于昆汀在《低俗小说》里直接略过没拍的、非常简单直接的故事:黑老大要过气拳手打假拳,拳手为了自尊而不从。开场一个漂亮的长镜头调度展现出拳击场周围的众生相,高潮靠着有限的机位与观众临场反应的来回切换,把短短四回合的拳赛拍得扣人心弦。斯科塞斯后来从这片偷师不少 |

|

场外心如刀割般冷,街道灯光照不透落寞背影,欲走还留的纠结,心如碎纸屑不知飘向何方。场内狂躁窒息般热,场上拳拳到肉,场下全情投入,辅以快速剪辑和低视角营造出屏息的赛场观感。冷热交织一窥社会的嘴脸,而最终被黑拳操控的生涯前景如同街角微弱的灯光无法照向远方。所幸断裂的梦想能接轨回正常生活,爱和希望是今夜的赢家。喜欢这个没有一黑到底、有爱相伴的温情结局。 |

|

短小精干的精彩电影,对黑色电影与体育动作电影的融合虽然现在看起来很普通,但在40年代还是算一次大胆尝试,对拳击运动背后辛酸的挖掘也很好,最棒的当然是那4回合拳击赛的高潮,低价位摄影加上快速剪辑,难怪斯科塞斯很推崇,另外实时电影的尝试也是开先河之举,看点颇多。 |

|

1949年的主旋律的电影,为了拳击为了胜利,为了女人的心拒绝打假拳,结果被修理的故事。 |

|

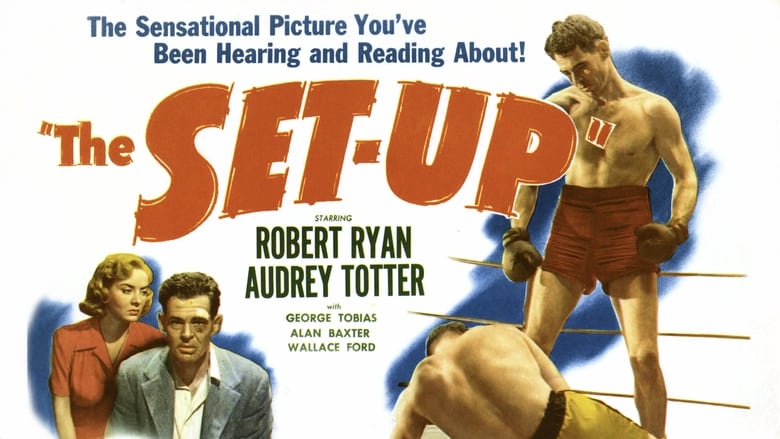

罗伯特·怀斯导演的黑色电影。本片获第3届英国学院奖最佳影片提名,第3届戛纳国际电影节最佳摄影奖。是一部激动人心的电影,讲述一个老拳手在某比赛之夜发生的故事,四回合的拳击比赛是全片的高潮,看得人热血沸腾。影片不长,而拳击又占了全片大幅的内容,看得很爽,对《愤怒的公牛》影响应该很大。 |

|

所以,到底是输了还是赢了呢?拳击那部分还是拍得不错的,也算是范本了,有悬念,有紧张氛围,配合观众反应。几个回合开场的镜头设计也很有意思。 |

|

反复出现的钟表不断提醒我们银幕上下的时间同步。拳赛及其胜负看似故事的核心,实则只是让观众得以一瞥世相的线索,分别借夫妻两人的视角阅遍了竞技场内外的众生,也道尽出了孤注一击背后的虚伪希望。镜头在最后充满讽刺地回到了闪烁的“梦想之地”和“天堂之城”,时钟仅走过了短短70分钟。 |

|

一场拳击赛,对方要他输,他为了生活必须赢,然后赢了,最后被对方的恶势力打断了手。就这样一个故事。 |

|

节奏紧凑,情绪饱满,人物生动。抱着必胜乃至必死决心的拳手与焦虑担忧的女友让影片阴郁的气质呼之欲出,拳手们幕后的状态被诠释得面面俱到,狂热的观众群像极尽讽刺。拳赛拍得张力十足,比尔赢了比赛赢了自己,却逃不过阴谋的操控,被淹没在场景的阴影中。当场馆内外的喧嚣散去,镜头回到开头的时钟——这短短一个多小时改变了主角们的一切(影片时间按照真实速度流动!),寂静之中掩盖着城市多少的不公,埋葬着多少破碎的梦想 |

|

4.5。

以卵击石的悲悯,力量和权力的错置,压碎一个努力竞争和生存的个体,从“展露社会的黑暗面”这一特征出发,本片应该能算得上最标准的黑色片。

男主的刚强、脆弱和期望,女主的温柔、坚强和关爱,共同撑起了一场摇摇欲坠的悲情戏,影片制造出的那股眩晕感便为此悲情服务。

台下的男主的习惯性驼背低头的姿态、台上的低机位视角、女主满怀担心的身体反应和漫无目的游荡(以及俯视汽车的一组第一人称镜头),都在合力地表达那种无力支撑的眩晕感,其本质等同于途中拳击手被打到不省人事的瘫软状态,亦相同于男主痛苦而茫然地躺进女主怀里的结尾,影片以此唤起了多维度的肺腑之怜悯,感人至深,同时又为不可反抗的强权而深受伤害和无奈,我们和他们一样,被黑暗面击垮了。 |

|

拳击台存在的意义就是我存在的意义:筋疲力尽之后,我的伤痕让我变得更完整。 |

|

一次应该失败的拳击比赛,也是一次希望赢的拳击比赛。女人不想看男人在台上被打得血肉模糊,男人希望她能看自己赢一次,而观众都不看好这个三十多岁的“老”男人能打赢年轻拳击手。最讽刺的是,他习惯了打假拳,这次也应该打输,但收钱的人没告诉他这次也要假打。他希望向女人证明自己,而女人压根不想看他打拳。最终,这是他最后一次站在拳击舞台上。 |

|

硬汉证明自己比什么都重要!几乎是纪录片的手法拍摄拳击赛,拳拳到肉。罪恶在夜晚蔓延。 |

|

我不能想象拍《音乐之声》的导演能演绎出如此出色的杰作~影片短小精悍,比肩库布里克的《杀手》启下斯科塞斯《愤怒的公牛》。 |

|

拳赛的节奏很好,但镜头真一般,低机位绕着圈拍,特写镜头都没有。赢了拳赛断了手,断了手却又赢了生活。 |

|

拳赛虽然打得激烈,但用现在眼光来看互殴几百上千拳稍显出戏了。主线的打假赛故事其实已经没啥惊喜,副线女友“愿望成真”有新意但看着也挺无聊。片子最精彩其实是那堆观众,各种市井气的群戏让人印象深刻。75 |

|

106 The Set-Up 1949 (Robert Ryan - Audrey Totter) Film-Noir 丰满 可惜翻译俚语基本都错了 |

|

生活与汉子的事业之间不过目光所及之距,就这么几步路,差点没跨过去。每一拳都有闷闷的一声,景别丰富的拳击比赛,心悬到喉咙。观众里几个典型的求胜心切很生动,剪接比较流畅。女主的心理描写还是比较自然,结尾好凄凉,但突兀的美式正能量又来救人惹。很实在,生活不易,无关伟大。 |

|

在人名文字的特写上划着火柴,然后点烟。

为盲人解说拳赛,盲人讲话。

特地拍了拳赛等候室,每一场人在候场渴望赢得胜利,尔后仓皇下场遍体鳞伤的样子,都为最后一场拳赛做满了铺垫。【用拉长的时间换得了心理预期的空间。】

观看的配角也是五彩斑斓,有入迷到没法帮妻子点烟的丈夫,有每一回合都在换食物的胖子,还有在拳击场拿着收音机听棒球的观众……

拿砖打人手的影子在墙上,配合鼓点,就像在敲鼓一样。 |

|

看到了码头风云 愤怒的公牛 低俗小说里面失意的拳击手的模样,那种迷茫,不知自己该如何输赢的感觉,这一部在拳击赛的节奏上,还是很吸引人的,虽然用现在的眼光看里面的动作戏略浮夸,;你一拳我一拳的 |

|

8.0/10 他们要我倒下,但我打败了那小子 |

|

黑色电影,拳击,台上打斗与台下观众反应的切换,紧张刺激。出卖肉体,赢得的是35岁“老男人”的尊严和荣誉。(沉迷游戏,一个小时还分了三天看完😂) |

|

被公认为最伟大的拳击电影,也是好莱坞四十年代最出色的黑色电影之一!整部影片采用实时拍摄手法,当时可称得上前卫!在技巧上影片场景虽然单调但却变化丰富,节奏紧凑流畅,剧本非常巧妙!导演亲自剪辑使影片保持了一定水准!主人公通过努力,获得了成功,可最后结局却惨重失败,经典的黑色电影模式! |

|

实时电影,凝练精悍,摄影太好了,观众众生相、拳击手休息室和女主角犹豫徘徊都表现得精准出色,故事很黑色 |

|

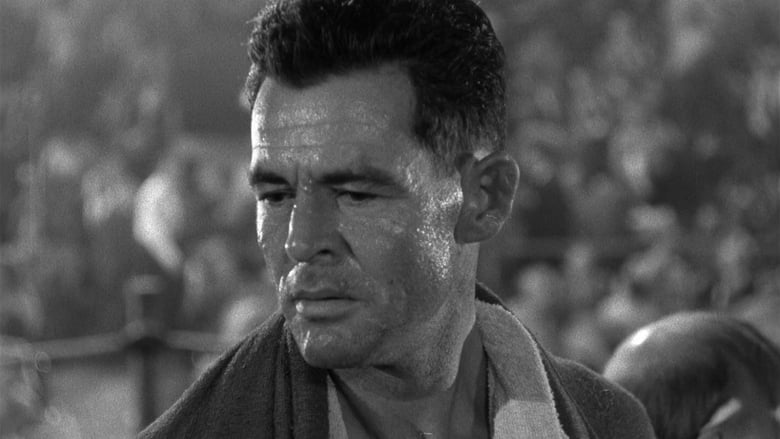

15.11.24重看。喜歡懷斯的閒筆。瑞安繼續聰明地掌握著被動、反應的表演,此外還有驚人的誠懇,相當打動我——全舊塢範圍內最好的表演之一。他明顯是很認同這個角色。 |

|

其实应该给3.5星的。因为受上一部同类型影响以为不好看,这部电影起码要到故事一半才会精彩,后面部分是真材实料。男主角打拳击很少赢,他想赢一次夺得荣耀顺便想等这次结束跟女友退隐。女主角不希望他再去参与拳击,不想看到他受伤。男主角靠朋友的鼓励和想法,用意志赢得比赛。虽然最后是悲剧,但女主角的台词说我们都赢了,让人触动很大。因为他们都得偿所愿了。俗话说拳怕少壮,这部电影打破了这句俗语。 |

|

2019097 三星好片 |

|

完全是意料之中的剧情,几十分钟的拳击在我看来完全没技术含量就是一顿乱捶.....6.5 |

|

8/10。空间表现蕴含了绝望躁动的黑色灵韵。开场低角度构图只呈现拳击手运动的双脚,接一个大远景俯拍夜晚街头川流的人群和大钟,暗示赛场、街道都不是立体的场景,更像是宣泄着暴力的腐败的封闭空间,结尾斯图克从拳击场后门出来,准备从离街面只有几步之遥的小道逃走,右面墙上有一片泻下的光区,围堵的黑帮将他摁倒在地,头目恶狠狠地冲出画外要打断他的手,镜头迅速反方向摇到击打架子鼓的人影,欢快的音乐淹没了暴力的声音。斯图克女友游荡的段落看似与剧情无关,镜头展现了合照的情侣、裙子被吹起而尖叫的姑娘和拳击手电动玩具,周围的热闹令女友喜悦,转眼又顾虑起斯图克,她步行至公路桥,将门票撕碎撒向车流,对日常的纪录巧妙地创造了对斯图克命运的担忧;更衣室内诉说击倒对方的拳手、逃避出场的新人增加了压抑感,拳赛的胯下镜头极具威慑力。 |

|

老实时电影 |

|

情节非常紧凑,拳击场景拍的非常写实,罗伯特·瑞恩的身材高大结实,宿命颓废的气质跟角色非常契合。 |

|

怀斯让我们看了一整场不打折的拳击比赛,男主在拳台上尝试突破年龄的限制,女主在外面漫无目的地游荡,二人都在寻找新生活的路口,男主以一种特殊的方式“退役”,恰好他与女友都赢了夜晚。 |

|

拳赛开始前的铺垫略显枯燥,但对于内核的延展却必不可少。更衣室众生相仿佛斯图克拳击生涯的缩影,拳赛过程中的对于观众的展现也很有意思,片尾浓郁的黑色气息才发力,最后一句 我们都赢了,对于我这个旁观者也触动了。btw:摄影很牛逼,故事上来说 后世都快抄烂了 不管是故事本身还是其核心价值 |

|

《出卖灵肉的人》比该片的上映时间要早一年多,估计受到一定影响,整体上也稍为丰满。虽是实时手法的先行者,但不如《正午》发挥得淋漓尽致,情节单薄是一大缺陷,被《洛奇》《愤怒的公牛》等后来追上,以致遭世人遗忘。 |

|

罗伯特·怀斯第三部。单论拳赛的部分,拍的比《洛奇》好。 |

|

果然是昨晚同一导演,难怪总觉得哪里差了一秒,而一秒钟可能决定很多事情 |

|

故事情节简单,集中在比尔和纳尔森之间的一场比赛的输赢上。男主比尔可能已经输了很多场比赛了,今晚也被人以二十美元的价格买断,要他输掉比赛。他不肯输掉自己的尊严和比赛,却得罪了黑帮。最后断了一只手,再也不能打比赛了。比尔比赛的四个回合,观众的反应都很好,扣人心弦。 |

|

黑色阴影下的拳赛,斯托克致命的惨胜,四个回合真实抓心,70分钟的全片高潮有序,斯科塞斯应该看过吧。3.8星。 |

|

230121 【C+】“打拳就是打拳,我还是要抓住那百万分之一的机会。”拳击手对于击倒对手赢得比赛以证明自身的渴望胜于其他,这是一场为了获得认同而进行的斗争,而在登上擂台的之前和之后,顺着他的视线抵达窗口和座椅,等待着的是一位作为见证者的女性,一位与他共享并确认自身欲望之人。赢得了一场黑帮事先介入的比赛,但其代价是葬送今后的拳击生涯乃至永远告别人生;相类似的剧情桥段发生在尼古拉斯·雷[无因的反叛]当中,青少年驾驶车辆冲向悬崖比拼勇气和自证男子气概的危险行为,主人公在比赛规则的层面上输掉了比赛,但作为唯一的幸存者他“赢得”了今后的人生;这两场围绕认同的欲望展开的竞技的结局分别对应着失败的胜利者和胜利的失败者,胜利与失败在此失去了清晰的原有含义而变得混淆不清,或者说对于两者的划分不再具有意义。 |

|

7.5/10对拳赛的呈现:中景/近景/低视角/慢速剪辑/观众特写。为后世拳击电影做了范本,看出狂牛有受此片影响,不仅是拳击摄影,前面的镜子也在狂牛出现了。但观众反映过于刻意、内容也过于单薄,完全将重点放在拳赛上,其他部分比较平庸 |

|

拳击场面出色,故事略显草率。结尾究竟是输了还是赢了?What you see is what you get. |

|

拳击戏看的热血沸腾,出色的摄影和剪辑让人身临其境,影片最后男主虽然悲剧,却足够让人肃然起敬,他们出卖皮肉,却不出卖灵魂! |

|

有些失望,以為能以拳擊比賽為構想,發展出更精彩的懸疑故事,女主角幾乎沒有作用非常可惜 |

![豆瓣评分]() 7.9 (501票)

7.9 (501票)

![IMDB评分]() 7.8 (9,626票)

7.8 (9,626票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 85%

烂番茄: 85%![TMDB评分]() 7.27 (热度:6.98)

7.27 (热度:6.98)