|

20230604 Andrzej Munk三部半长片补完。这永远不会是一部完整的电影,但遗憾有遗憾的意义 |

|

以「未完成」的方式完成「未结束」的画框外故事 |

|

PPT的残像里窥见对人性的披露,仅此而已了。 |

|

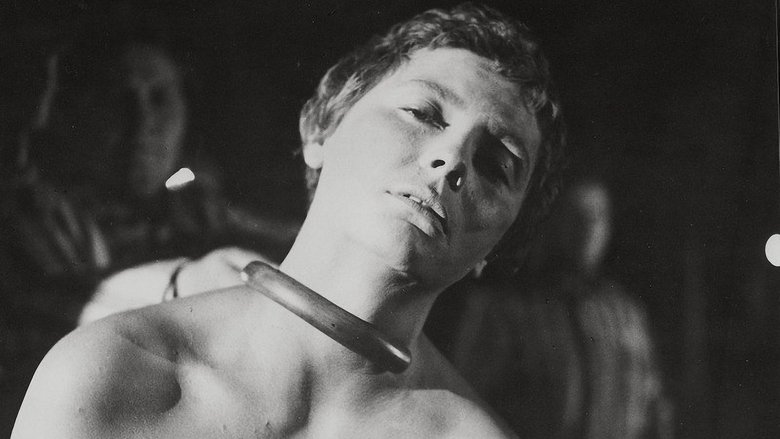

8。从前有个导演叫Munk,他在拍 一部电影叫Pasazerka,拍着拍着,他就挂了 |

|

蒙克未完成的遗作,本想重写的当代部分由其友人以静态画面展示,也因此有了画幅比的反差。在奥斯威辛实地拍摄,蒙克的景深镜头不着痕迹地构筑了一个无可逃离的立体空间,毒气室上空的浓烟和悬在绳套上的尸体在背景中肃穆无言。将控诉念成了一首情诗,营中演出时相恋两人的默默靠近如死亡之舞一般浪漫。 |

|

可惜未完成 |

|

即使是未完成片,也是影史拍集中营题材最好的作品了。奥斯维辛实地拍摄,不仅有恐怖,还有难得的美。女看守和女囚犯之间的关系简直是福柯式“规训与惩罚”的范本故事,略有点蕾丝边的味道。另外片头讲蒙克的那段话真是感人至深。 |

|

7.8/10。①前集中营纳粹女官A(并非坚定纳粹,而是随波逐流)在一艘游轮上看到了一个人(她相信那是她曾在集中营看管的那个波兰女囚犯),这让她回忆起了集中营时她与那囚犯充满暧昧与规训/压迫的复杂关系。②通过奥斯维辛实地拍摄+大量长镜头营造写实感;以现实用静照、回忆用不同画幅的运动画面为基础(这从感官上放大了两个时空的区别),运用许多从现实时空重述过去的旁白制造疏远感(契合压抑的故事主题);充满荒凉与压抑感的高水平摄影。③作为叙事主导的电影:1、故事没讲完,扣1.5;2、讲解制作幕后故事(比如导演的拍摄目的)的旁白破坏了故事浸入性,扣0.2。 |

|

心理叙述+客观环境+闪回重现 |

|

这种爱.没有下一秒爱的 感人 |

|

其实可以视为一部完整的电影,“合力”的结果是对历史与个人的双重铭记。 |

|

一部无法完成的电影 |

|

so cruel.. |

|

图片串连 |

|

可能是蒙克的四部电影里最沉重的一部吧,可惜没拍完,支离破碎的。给四星是因为终于没有[铁轨上的人]那种解放初期电影的感觉了,没必要的人物特写少了许多。 |

|

导演好友对其遗作的整理和独具匠心的编辑很精彩。 |

|

集中营里夜与雾,电影未完身先死 |

|

冷酷帶來的是堅定的執行力,對錯只在於立場不同而已。有什麽比面對更真誠更殘酷的呢。 |

|

9.0;战争扭曲人性 |

|

肚子疼。。。 |

|

波兰导演安杰伊·蒙克的遗作。导演在拍摄期间因车祸去世,所以,也造成了影片的残缺不全,但这诸多断片中,是一个事件的A面和B面,所谓真相,也因为残缺而扑朔迷离。影片中有许多以静止画面陪画外音的叙事镜头,既是无奈,又是特色。 |

|

如何解决创作者不在场的困境,这已成为一个近似伦理的问题,尤其当影片仅留下残片时,而蒙克的同事们却并未采取补全残卷的方法,创造出作者仍存的幻象,重建这座未竟的“集中营”进而剥削观者的情感,即使其冒着破坏作品完整性的风险。开篇那简短的绍介又是多么有力的墓志铭。

这是另一类的元电影,就像爱森斯坦那部被销毁的《白静草原》,固定镜头不仅没有削弱影像魅力,反而从中发现了流动的生命的瞬间(活动影像)与死亡的静态时间之间丰富的辩证含义,回忆渐渐抽离于闪回的制控,它从固定的现时中复苏。观者将发现女旅客的画外音叙述逐渐难以掌控画面,凌驾于画面之上就像那些庸俗的“闪回”电影,女旅客仅仅成为一个历史的空位。观者也无法知晓游船上的偶遇对象究竟是否是玛塔,一个未竟的暧昧结局,如同蒙克的短暂一生。

2023.8.27 |

|

用纪录的手法勾勒出二战集中营小事一件,关于一个女狱警对一个女囚犯的畸形感情。影像很急促,但没有乱了分寸,在处理细节时还算是比较克制的。影片最后因为导演意外离世只剩下了一些照片片段,有些可惜。 |

|

一部未完成的遗作! |

|

提琴与枪声的奏鸣曲,未完成的遗憾 |

|

此片肯定是不能算好看的,完整的故事倒可能是部优品。 |

|

飘过 |

|

残缺之美 |

|

@ Reflet Medicis |

|

助手剪辑残片,得以令这部对历史记忆进行重塑与反思的影片,又见画外音配定格画面的叙事技巧。定格画面与流动影像、人物自白与非叙境旁白、纪实性与戏剧性的交替,不仅契合着片断性的回忆状态,更是平添了几分二人之间那份,互有牵绊又存在巨大鸿沟之意。2q |

|

好像是一个KZ百合片…………… |

|

7.0 虽然存在特殊原因,虽然很令人遗憾,但影片的完成度确实很低 |

|

剧情 |

|

可惜了 |

|

纳粹集中营 学院派摄影(深焦 全景) |

|

一个是事实,一个是德国女看守春秋笔法的所谓“宽待”。现有的一小时看起来没什么明显的独到之处,永远不会知道导演会怎样点石成金了 |

|

残片,不可靠叙述者的感觉本该更强烈些。回忆营的部分是奥斯维辛实拍。两个女主可以嗑(我6643天前标记了想看,16岁的我就想看这。) |

|

#FIFF#未竟之作反而显得真相更加扑朔迷离 |

|

拍一半挂了实在可惜啊。 |

|

心中恻隐,亦或保持怜悯,在地狱般的环境里,是救赎,是共感,是人性的挣扎与自我“反噬”,更是本能的抗争与对根本之“恶”的对视!

未竟的影片,未竟的事业,未竟的世界,恶,依旧在,人,是否醒? |

|

制服,训规,索多玛;良心拉锯,记忆篡改,自我蒙蔽。1st version中Liza完全没入镜可见其主观性,2nd version对同一事件进行破坏性重述填充空隙。像《夜与雾》多tracking shot铺展集中营的森严秩序和冷酷空间。左手是是正常的可歌可泣的患难见真情的恋爱关系,右手是非正常的在集中营这一绝佳环境中被挤压和滋生出的倒错的施虐的爱欲,我无法自欺欺人地说前者有多么打动我亦或是后者没有性张力。当成需求关系逆转的更为残酷激烈版《穿制服的女孩》看了。(阿内个多诺请往后稍稍 斯皮尔伯格都比您境界高)She fought For and Against Marta. 这场主仆战她一开始就输了,对Marta她嫉妒过伤害过利用过使用策略尝试驯服过,也包庇过——哪怕被背叛也义无反顾,她懂得握住M的把柄却意识不到自己的命门渐渐滑向M,M只需自我毁灭就能毁灭她。法西斯肉身死了,幽灵仍在。 |

|

女人成为政治工具后比男人更可怕 |

|

导演去世没有完成的作品,故事简单。整个故事发生在奥斯维辛里,整体故事没有讲完留有遗憾。我感觉一般,故事里一些小细节倒是可以。电影讲故事方式和处理不太喜欢。 |

|

片子未完成导演就意外因车祸去世,朋友们把这部片剪出来。尊重原意,完整保留了还不成型的部分(用图像替代),用旁白交代清楚。太多震撼的镜头:开头的一个推拉镜头水平移动最后突然竖直升高展现出集中营烟囱里冒出的浓烟、小女孩与卫兵的狗亲近仿佛其乐融融下一个镜头才知道孩子们将被送进的是毒气室、Marta与Liza在旧衣服堆前对话结束时后面突然一个罐子滚落下来、夜间围成圈的生死游戏、囚犯演奏音乐期间一对情侣从人群中一个位置一个位置地逐渐靠近……许多画面用里用近景讲主人公的故事,把恐怖与苦难藏在远景里。始终保持一种冰冷的距离感(主人公的脸上大多时候都没有表情,前一半里甚至都没有说话),更让恐怖显得恐怖。 |

|

我甚至嗅到一丝百合的气息 |

|

【草莓主竞赛】 |

|

4.2,和女友假期观影 |

|

图像的阵列与奥斯维辛的残酷秩序透露出欲望的规训。若干次视线的凝滞。特写停留着将其徒劳地否决,而转换至壁垒的边界与燃烧产生的浓烈黑烟,呈现着具有恐怖的协调性的亮度对比。摄影机摇下而给出全景,重复到丧失了辨识度的夜与雾景观束缚着僵硬地行走的看守与罪犯,赤裸的惩罚与处决成为少数动态的时刻,疲惫的人墙与逃窜的犯人好像被摄魂而失去了所有的意识,语焉不详的部分最诡异。3.6 |

|

未完成,叙事留下了多种可能,而这倒是暗合记忆(历史)本身的多重性 |

|

静态逐帧画面+旁白为正常叙事,动态的闪回画面为回忆过往;纳粹女管理员的仅存人性,囚犯们的无尽绝望,当战争过去,等级消失,歧视不在的当时以乘客身份擦身而过时心里肯定是百味杂陈。个人在大环境下完全就是没有灵魂,没有自我意识的吗? 这就是生存之道吗? |

![豆瓣评分]() 7.9

7.9

![IMDB评分]() 7.4 (票)

7.4 (票)![TMDB评分]() 7.39 (热度:2.26)

7.39 (热度:2.26)