|

九十年代初,资本主义的前夜,大家还半遮半掩的。有坚持有暧昧也有怀疑。肯尼基萨克斯传遍大街,大家都发芽了,真可爱啊!! |

|

和剧雪的那个小暧昧真是余韵悠长,要换张国立来导,把自己整得跟太阳似的,估计这片就毁了。 |

|

这些应该就是第一代北漂了吧,虽然略土略酸但还算知识分子,不像现在的北漂都是搬砖的民工。发现许多电视剧熟脸,包括客串流氓且只有一场戏的李易祥。当年的剧雪确实蛮正的。 |

|

这是第三遍看了,每遍之间的跨度大概都有好几年,可是一点都不过时,每次都有不同的感触,The Old Good Days~ |

|

张国立被打倒时候的配乐简直是知识分子的告别钟声 |

|

如果中国电影能一直这样走下去。 |

|

电影版编辑部的故事,很真实,家长里短,邻里算计,夫妻拌嘴。电影没有真正的主角,知识分子的群像,理想主义的张国立最后离开北京,与这庸俗体制不合超有气质的剧雪也选择了自由。不止一次提及特喜欢中国90年代的市井电影,不仅看起来真实有人味也总会让我想起小时候,那些电影中的金曲和时代特有 |

|

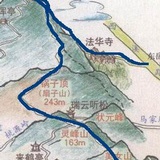

看到九十年代的鼓楼与后海感觉真好。 |

|

嗯 |

|

徐妹妹充当人肉背景啊哈哈哈 |

|

为在京外地籍无房文字工作者早早唱响的一曲哀歌。 |

|

张国立(沙新),★剧雪(季子),奚美娟(滕柏菊),方子哥(哲义理),冯远征(冒守财),慧慧(茅海童) |

|

私人回忆。剧雪把黑色高领毛衣穿绝了。张国立那会还是普通文艺青年,现在成了…电影比书强,高中找到黑马的原著一看,幻灭了。 |

|

北京出版社群像。得罪领导没有好果子。理想值几个钱。慧慧嫁给北京户口有编制干部算很好了。胡义凭啥看不起。冒巴结领导是对的。沙新得罪领导只能回老家成都。季子周旋男人间不容易。哲义理才会混的好。劳总编官僚好色圆滑。沙新街头被打太常见了。向钱看一起向钱看。 |

|

戏剧冲突是密和强了点儿,但不妨碍五星。看这么多演技派发飙的样子实在太过瘾了。这种多线叙事的故事没两把刷子还真拍不好,足以体现何群导演出众的控场能力,堪称最佳群戏,以方子哥表现为最佳中的最佳。知识分子的困境基本都说尽了。 |

|

总要留一些善意 |

|

一群异乡客在帝都的挣扎,有的迷失自我,有的看清内心,有的认清现实,还有的打道回府。变革的浪潮涌来,沙粒有的被磨出了棱角,有的被推上了海滩,还有的被激流带回了深海。剧雪很靓,客串的名角也多,片尾曲是谢东唱道:许多人再也找不到回家的路。 |

|

相当有意思的片子,每个人物都刻画得很饱满很真诚,很有时代特点,但那种酸楚的感觉我们都能体会到。剧雪那时候真漂亮啊,她跟沙心的那点小暧昧处理得也很好,不招人烦。好片子,值得再看! |

|

张国立好像拍电影电视都挺正的,和成龙一样。知识分子被打时只会说一句:你凭什么打人?哈哈 20210204专门找来原著看了再看电影,感觉电影比原著强,少了小说里扑面而来的筒子楼的嘈杂和戾气,不再人人皆恶心,始终相信人总有善良的一面才对 |

|

3.5;改开引发的物质浪潮如何撼动、席卷并吞没了知识分子的凝缩过程,坚持理想、不失风骨者只能黯然离开,向生活低头者最终选择妥协并融进这场浪潮,企图冲浪者反为浪头击倒,一场“优化改革”改变了一代人的命运;群像很精彩,五湖四海的人齐聚于成为时代见证的筒子楼,个性的冲突,地域的分化,30年前和30年后漂在北京也并没有很大区别。 |

|

中国真的有过会拍电影的导演! |

|

快30年过去了,知识分子终于活成当初他们憎恶的模样。 |

|

英文名是strangers in beijing,像剧中翻译家所骂son of bitch,每个能在北京混下去的外地人都是stranger+bitch。不像电影的电影,少了电影的悬念感,多的是小说的里涓涓细流的顺畅。剧中每个角色,包括只出场几个镜头的人物都饱满富有感情,像方块字码起来的一样。 |

|

秋天枫叶飘零的筒子楼,天安门前熙攘的自行车,年青青的张国立,讲上海话的奚美娟,有头发的冯远征,和念酸诗的方子哥。 |

|

电影删减了太多,小说根本没有绝对主角 |

|

怎么说呢,五味杂陈,漂在北京的编辑同行看了应该会跟我一样很感慨吧。剧本那么脸谱化,剪辑那么粗糙,时代那么不同,却偏偏在这脸谱和时间的距离之下,还能见出许多许多从未改变的窘迫与乐趣。(张国立最后一句台词给我听哭了能信?! |

|

“说心里话 我还是最喜欢北京” |

|

剧雪真美 |

|

《中西风马牛》提到的电影里唯一一部想看没看过的,九十年代中国知识分子群像,清高的、迂腐的、局促的、装模作样的、假文酸醋的、一地鸡毛的、在时代剧变中昏了头的。导演手法比较平庸,但作为了解那个年代社会面貌的样本是有价值的。张国立剧雪那时候真好看。 |

|

改革开放的阵痛 |

|

190830资料馆三星半。摄影色调赞。单位可能是铁一号或者辅仁取景。毕彦君设定扬州人,奚美娟设定上海人,家里放的是徐王的读西厢,“我最讨厌诓功名、混饭吃的八股文章”。剧雪的颜值气质真是绝了。 |

|

不好看,人物形象都不成,纸片人。几个90年代街景还行,国贸向西,国子监,鼓楼 |

|

九十年代知识分子的困境:

坚守理想的沙新,最后“被迫”离开北京;

“矢志奋斗”的冒守财,最后也无法摆脱出身枷锁;

一直想出离的季子,最后也不得不到海南“捞金”;

哲义理夫妇最后一块“妇唱夫随”,谄媚大众;

成功的“诗人”,最后也葬身于诱惑……

主编劳思贵(老色鬼),假知识分子,装文化人,最后还是一如既往。

各色的知识分子形态都“丑态毕露”。

在权力、金钱、女色面前,知识分子所谓的清高变得那么可笑,那些坚持,显得如此迂腐。在筒子楼里,大家想要的不过就是混出来,个人选择不同,结局不同罢了。

时代的精神困境在知识分子身上的显现——崇高的丧失、理想的沦落、虚无主义、享乐主义、功利主义的盛行。

回看二十多年前的此片,再反观当下,不由一声叹息。还是鲁迅先生那句话:“梦醒了,却无路可走。”

唯有中庸…

|

|

还不错呢。群像其实不好拍,本片应该得益于原著小说,但把小说非压缩在90分钟又要完全展现小说又是难事,很容易搞成流水账,这就是本片的成功之处了:每个人都饱满立体,面面俱到又有点有面,不但没成流水账,还把当时的热门话题如改革、北漂、出国全部融合,真不简单。 |

|

黑马的书很好看,早些年放过,希望能找到 |

|

小时候好喜欢剧雪的奔儿头 |

|

群众里有坏人啊 |

|

山雨欲来风满楼,跟现在的“混”不太一样。 |

|

我还是喜欢北京(虽然留不下)

楼道里发水,房管科科长

小白脸张国立

黑马小说

女子美容365天

出版社众生切片

编辑部家属楼故事

95金曲串烧,我是不是你最疼爱的人,这就是爱,我们都有一个家,祝你平安,纤夫的爱,咱老百姓今个真高兴 |

|

由沙新的视角带入再带出,90年代市场经济下海热潮对文化产业的冲击,实际上也是对思想的冲击。鼓楼相当于另类的三闾大学,里面的群像都各有特点,但显得单薄,因为都是素描几笔便转向下一个人。另外也理想化了原著的人物关系,某种程度上更符合文青的“混”,还不至于是社会底层的那一批。原著剧雪与张国立的关系有些微妙。 |

|

多线索,参差不齐,胜在对世俗人心的描摹 |

|

久远的影院印象已模糊,那时,记住了冯远征 |

|

剧雪很漂亮,张国立也是老手,整个出版社简直就是一个大江湖啊。 |

|

真的厌恶这些纯文科思维的人,他们的动机是纯文科的甚至是文学的,重心始终围绕着「人」,时刻亵渎「知识分子」这几个字。出身底层的市侩一点不少,却没有半点接受过严格工科训练后的格物致知。大陆影视圈和好莱坞一样,严重缺少杨德昌水准的高级工程师、外科医生来整顿一下浅薄的市场。 |

|

shock!~ |

|

基本没有故事 初代北漂群像 |

|

这种现实性强的有生活气息的电影都是推荐。一看导演果然是大佬。结尾有点不现实。混了这么多年了不会主动离开北京。筒子楼的取景地后来电影红西服似乎也在这里取过景 |

|

有些点很尖锐,很针砭现实,可创作团队驾驭不了群戏,很多人物宛如串场 |

|

勉强及格。一栋筒子楼里的邻里故事,不同的是,这些住户还是同一家出版社的同事,除了经济改革造成的矛盾,还有地域矛盾、家庭矛盾穿插其中,95年前后的流行歌曲充斥全片,从形态上,本片上接《站直了,别趴下》等,下启《爱情麻辣烫》等。很多生活化的细节把握的挺好:筒子楼住户间抢灶台、单身室友抢房间、尖刻的上海人、遭鄙视的东北人等等,把剧情营造的倒也热闹,但表现代际矛盾、经济矛盾方面,在95年来说剧情和观点已经有些落伍了。其实张国立和剧雪的角色很有趣,这是俩真正的贵族,油腻副主任巴结剧雪帮她公费出国她坦然接受,张国立自视清高在各种场合不停抱怨,对他们来说整个世界都应该迎合自己,他俩之间的暧昧才是灵魂相通,虽然在观众眼里看起来他俩挺不讲究的,其实张国立跟《站》里的高作家一样没任何作品,挨李易祥打时还像个小丑 |

|

筒子楼汇聚同事。于是同一群人的故事在生活/工作的两个空间展开,现在看来不可思议的1980年代「时代片」。 |

![豆瓣评分]() 7.7 (1714票)

7.7 (1714票)

![IMDB评分]() 6.9 (N/A票)

6.9 (N/A票)