|

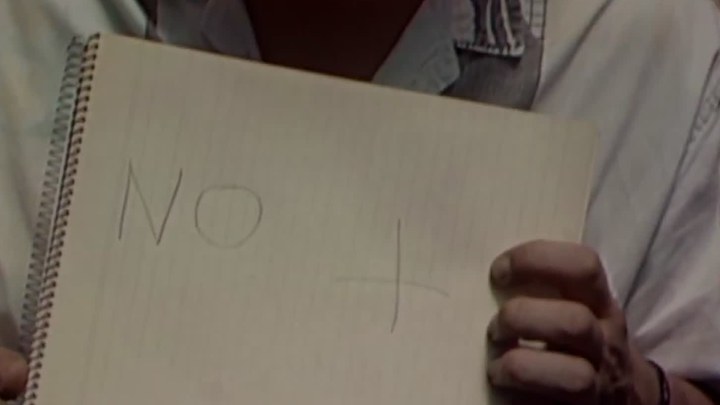

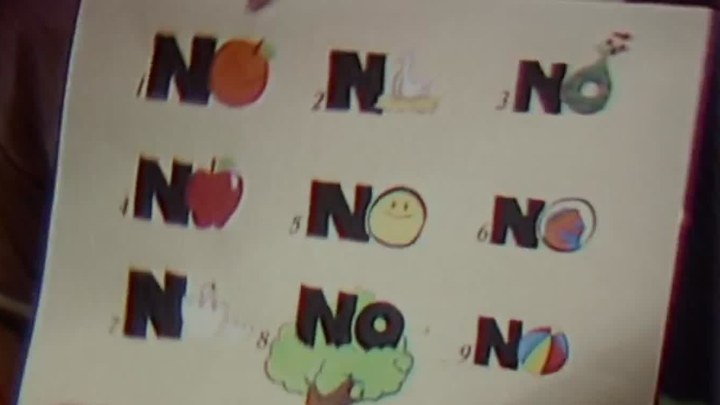

副标题--民主党派如何利用“糖衣炮弹”引导智利人民向皮诺切特的末代统治说“不”。 |

|

不流血推翻了政府。 |

|

反高潮的剧作结构处理让影片显得有点虎头蛇尾,手提摄影和简略剪辑方式让影片呈现出一股老旧纪录片的特质,倒是在色温较高的逆光下拍摄盖尔·加西亚·贝纳尔美的快要人命,但更出彩的编剧的智商和幽默感,以真实历史事件为背景,剧本将大量的纪实影像和虚构的人物及故事对接的天衣无缝!★★★☆ |

|

从去年9月份找此片资源至今,整整11个月了。让我等待最长的电影。《智利说不》和《逃离德黑兰》差别是它无聊点叛逆点。和《爱》打擂台也的确力不从心。最佳外语5部的高水平作品。录像带摄影质感大赞。第一部智利电影。4.35/5分。 |

|

採用了偽紀錄片的形式。4:3的電視比例,手持攝影,過時的老磁帶錄影機質感,看似特別隨意的剪輯以及違背常規的打光,都在盡力還原老紀錄片復古的時代感。不斷插入歷史上的真實片段與新聞素材,也讓整個劇情達到了與現實融為一體的程度。特別有意思的是由於老鏡頭的缺陷,用最大光圈拍攝的時候很容易出現炫光或光暈,造成影像上的瑕疵,但是這個瑕疵卻又正好呼應了「NO」陣營一直宣傳的彩虹策略。影響未來生活的選舉成了一次廣告宣傳大賽,廣告商用奇思妙想的創意喊出了新世代的召喚。整部片子使用了反高潮,即在結局用一種極簡單的方式把前面劇情所施加的矛盾、對立和衝突迅速消解,從而使片子顯得頭重腳輕。但這種設計恰好表達了男主末尾悵然若失之感,或許智利未來的路,尚處於一片迷霧之中。不过他們能有勇敢說NO的機會,已經很讓人羨慕了。 |

|

电影有着剧情片的吸引力,同时带着纪录片的真实感,在时事大环境中关注个体细微的政治态度,从而使探讨成为一种自然的可能,这才是民主的真正含义。观众能在那一遍遍重复的呼声和歌曲中,找到发自内心的渴望、冲动以及向往自由和幸福的期望。这是一部妙趣横生的政治历史类剧情片。 |

|

豆瓣真是记仇 2013年标的看过 就写了个歌名 就给我删了 是有什么大🧊?? |

|

从电影层面属佳作,从政治层面抱一定怀疑态度。 |

|

三星半,正片没有预告片好看 |

|

对智利来说这个片子恐怕不容易。记录了历史。但是,当一个国家开始有人们真正的来投票决定什么的时候,其实自由民主就已经开始了。智利走向更美好的未来就已经是势必的事情了。 |

|

第85届奥斯卡最佳外语片提名,皮诺切特三部曲的最后一部。纪录片的写实风格,录像带的质感。当消费者变成选民,广告救国,有些夸大,若不是最后军队的倒戈,政治的结果,真的很难说。不过,学广告的,倒是可以学学里面的符号学。 |

|

7.5 手持摄影,褪色胶片,奇怪比例,纪录体质,说实话比起这样我宁愿选择好莱坞式主旋律。 |

|

看见了超人克里斯托弗·里夫和简方达,还有一个理查德什么 |

|

又是一部用全程游机来凸显纪实感的电影,加上了颗粒化录像式的图像后,显得八零年代十足。情节穿插着广告人的自由多变与政治题材的严谨,美中不足的是男主的扑克脸。 |

|

这部相当沉闷拖沓的纯政治类影片入围了85届奥斯卡最佳外语片,在我看来片子技术本身没有任何优势可言,情节乏味、手法粗糙、剪接凌乱、节奏缓慢,可是围绕皮诺切特执政智利时被迫公投的背景讲述真实“广告救国”的故事从而反映民主和自由的题材给这片子赢了不少政治分数。这是一部让金三胖颤抖的片子。 |

|

诚意! |

|

内容并不沉重的智利革命为背景的片(虽然也有那么一些必然要有的暴力段落),但总体双方的电视交战还是挺诙谐的,这是真的“广告狂人”耶 |

|

米国人把智利政府和人民折腾的啊。然后现在还要拍个片片炫耀一下。只有男主的妻子说的几句话比较有力。 |

|

完全看不懂 |

|

檔案影像的使用很有趣,讓畫質有著錄影帶的色偏也很不錯。 |

|

赶脚真实过程应该比这紧张 故意的做旧也完全没有必要 同样是不疼不痒的讲故事 比《爱》强多了起码导演有立场 |

|

如此拍摄手法将资料影像穿插其中,并且此等渣画质虽然是故意的,但是好有时代感。也算是小小让人了解一下智利的现代史。 |

|

政治营销范例。节奏有点拖沓。双方阵营交战略诙谐,亦有威胁的不适。结尾happiness is coming,似乎仍存疑。男主的眼睛真漂亮。外语片五强的质量也就差不多了 |

|

把选举讲得这么冷幽默却依然严肃,男主角好漂亮好漂亮!!! |

|

录像带的画质和色调很好。 |

|

个人觉得是很好的题材,可是,男主角的演技木讷,一群物质生活和精神生活在社会上层的人讨论的民主 |

|

竞选过程的片子也看过不少。。每次看这类电影。。总会有莫名的焦躁感。。这种历史背景。。让我想起了Argo。。 |

|

做旧做得真棒啊!现实生活中的广告狂人。胜利人群中抱着儿子踽踽独行一段的复杂心情演得相当深刻。 |

|

很好的题材,但是看得实在挺累人的,拿奥斯卡难啊。 |

|

萬能青年旅店精心製作全新民謠搖滾史詩×電影NO中文主題曲《烏雲diǎn當記》,得知這首單曲封面裡的「NO」就是這部《智利說不》後,便納入觀影計劃。—— 这两天观看的几部电影中,《1984》《解放军在巴黎》观影前知道涉及政治,没想到看片前未被剧透的都获得奥斯卡奖提名的《艾达,怎么了?》《集体》《智利说不》亦是如此。 |

|

几乎要睡着,如果不是旁边那秃头中年男和他女友不停细语翻身互摸手臂和大腿内侧的话 |

|

有志于推翻独裁统治的人或者该好好学习下广告人是如何把反抗说得漂亮——至少能让受众折服并行动起来,而不是用一种陈词滥调去对抗另一种陈腔滥调。强烈控诉是手段之一,但绝对不能让所有人行动起来。而例证就是,贵国那么多人还对政治不感兴趣,因为这片子拍得不够娇艳热血。主要是观众不关心自己。 |

|

没看进去。。。 |

|

爱之下的最佳外语片 |

|

这片只有智利人喜欢看 |

|

这种水准的片子入围奥斯卡完全是政治的胜利,太水了 |

|

不行,对于政治片真的无能为力 |

|

貌似一支广告把独裁者皮诺切特赶下台了,其实,是人心所向吧。当年支持皮诺切特的中产阶级此时已经站到他的对立面,而军方也审时度势,做出了“正确的”选择。不管怎样,智利说“不”了。 |

![[Deleted]](https://img9.doubanio.com/icon/up59018976-5.jpg)

|

导演够聪明,用纪录片形式又“表现客观”,又“表达感情”。以现代人的视觉,政治正确 |

|

3 如果你勇敢,你就是自由。 |

|

视效十分让我受不了,手提摄影机拍摄的感觉,又做成了旧胶片的质感,追求有现场感的纪录片效果,每一幅画面摄影机都在莫名其妙地上下左右晃动,效果是看不真切且头晕得不行,只好只看字幕。情节乏味,亮点全部来自真实历史上的广告。感觉在利用政治题材到国际电影节上讨巧,反正我一点诚意也没看出来。 |

|

用伪纪录片手法拍摄,其中大量穿插着新闻片段和竞选广告宣传片的处理让全片看起来毫无尿点。 |

|

媒体战 |

|

半真半假 |

|

一辈子有很多say no的机会,但是态度和底气取决于say的对象。当涉及政治因素,都将变得小心翼翼,羡慕民主国家还有机会选择用何种方式表达。 |

|

印度歌舞剧嘛 不就是 |

|

看完心情复杂。 |

|

竟然会用整部电影来匹配档案影像的制式,以此并非将档案素材插入到电影叙事之中,而像是用电影叙述补足档案影像的时间间隙。Tony Manero里已经初具影像战争的模型,本片的宣传之战实则是从制作到成片的影像之战,用一种propaganda抵抗另一种propaganda。 |

|

NO NO NO |

|

我也要说no!! |

![豆瓣评分]() 7.4 (2033票)

7.4 (2033票)

![IMDB评分]() 7.4 (24365票)

7.4 (24365票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 93%

烂番茄: 93%![TMDB评分]() 7.20 (热度:9.99)

7.20 (热度:9.99)