|

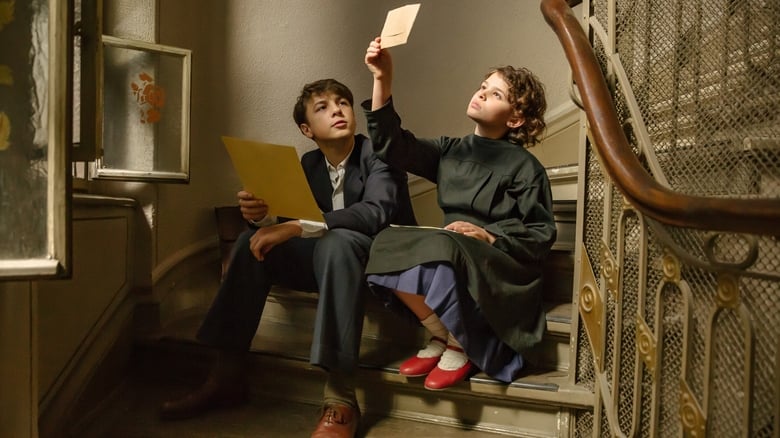

要吹爆这部片子!不爱被戏剧电影打动哭笑的我,看这部片子流了3次泪——小女孩又一次和房子石头等告别(瑞士)、在巴黎时母亲背着父亲带着他们去拜访德国演员家时四手联弹、安娜收到她教父留给她的怀表想念和教父的最后一面哭泣起来。这其实真的是非常幸福的一家人了——父母恩爱(在柏林时富裕)、亲子关系和谐、兄妹和睦友爱、一家人都聪明。果然是女性导演视角,好的故事都是从细节打动人。结尾一家人虽然不知道未来怎样但充满乐观地在船上望着英国海岸时,安娜和他哥哥说虽然我们现在对这里一无所知,但我们总有一天会什么都知道。真的是这样,孩子/年轻人的适应和学习能力是很强的!其实人都是这样。首艺联x欢喜首映 国际视野·德国电影 展映 开幕场(中奖得票)沙丹(替李讯映后交流叭叭叭叭极快语速讲了二战题材影史)百老汇电影中心1号厅 |

|

与1933年纳粹焚书事件有关的一部电影,小女孩跟着作家父亲流亡瑞士、巴黎到伦敦。当父亲陷入一种社会性死亡,她必须努力去学习成长这件事。来自布克奖最新得主的一段话,与电影主旨相似:“我认为,当你还是孩子并且一直遭受创伤的时候,你绝对无法控制它,那个时候,你能做的最伟大的事情之一,就是把它变成艺术,并仔细认真地对它进行研究”。 |

|

犹太儿童视角,可能因为女主的爸爸相对来说是政治积极分子,也算是上层阶级,所以,没有太多黑暗的部分。妹妹一外法语写作碾压母语者,还有片尾,妹妹和哥哥说自己一句英语都不会,但一点都不担心的时候,我学渣的玻璃心受到了学神的误伤。PS搞文艺工作还是没有保障啊,形势好的时候一切大好,但形势一变,工作立刻就不稳定了。 |

|

元首偷走了我的粉兔子,但偷不走我的家 |

|

片中扮演父亲的演员,也扮演了《元首归来》里的Hitler。 |

|

向怀表吹气便能实现心愿,把日历划掉就能回到故乡。我品尝不同地方的奶酪,习得不同地方的语言。作为难民总要学会离别,为了成为名人,这也是我不幸童年的一部分。从许愿池捡来的硬币也能换来灯泡,从口袋里硬凑的零钱也能换来蛋糕,我画下的都是沉船或雪崩,心里却燃烧着微小而温暖的光,从未被吹熄。 |

|

苦难与沉重中,又带着那么一丝丝暖意,是努力要更好地活下去。 |

|

再次补充二战的不同视角,小女孩被偷走粉兔子这么充满童趣又温暖的故事,实际上是凛冽的战争,对其他的犹太人是死亡、是逃跑和悲伤,对于小女孩来说是需要不停的道别,需要应付窘迫的生活,但还是温暖的,只要一家人在一起。 |

|

3.5,选择这样一个角度,用这样的笔触拍摄二战的故事已经是很温柔的方式了。在主流院线的排片率仅次于星战。上座率也惊人的高。旁边的阿姨看完之后感情非常强烈地说了“sher gut”。(小女孩的每一次告白,是受到《房间》的影响吧?) |

|

再见,办公室;再见,圆形餐桌;再见,三角钢琴;再见,亲爱的海皮厨房;再见,可爱的老房子!

再见,狭窄的小巷;再见,大石头;再见了,老水坑;再见,假人!再见,安娜!

再见,灰色的房子;再见,维多利亚大街!

在那儿,她找到了自己渴望的住所…… |

|

我可能站着说话不腰疼吧

小时候能多个国家都住一段时间

顺便把每个国家的语言都学个一二

这样的难民生活其实已经很幸福了 |

|

这一家子搬家的真及时。 |

|

少见的把二战犹太人题材拍得这么轻亮的故事,挺可爱的,也非常犹太人命运隐喻了。 |

|

「我们可能永不会在一个地方落地生根,但会在很多不同地方有归属感,那也可以很不错」。没有战争的画面,专注一个流亡家庭的女儿视角,残酷战争中的温暖一隅。 |

|

看完之后,如释重负…真的是被爱感化了,童年的艰辛,生活的不幸,这都将成为我们成长路上的垫脚石,放宽心态,迎接美好的生活呀 |

|

以为和乔乔兔一样的sad endind全程都害怕坏事发生。最近好脆弱啊哭了很多很多次。和Heimpi道别时哭通话时哭,得知Julius死的时候在哭,离开瑞士的时候在哭,四手联弹Hungarian Dances的时候也在哭。小女孩很灵动,有她这个年纪的天真又有超出她年龄的成熟。“生病的人需要很多很多的爱,爱是世界上最好的药”。细腻又温馨,谢谢电影。ps印象里这部电影原本译名是《元首偷了我的粉兔子》怎么现在希特勒也不让提了吗? |

|

不造不作,比Jojo Rabbit好太多。 |

|

童年或許沒有惡意和黑暗,卻也難免充斥著成年人世界裡才有的告別。 |

|

4.5星。流亡和成长。平淡的叙述,无声的抗争。 |

|

相对于其他以二战为背景的电影而言,这部电影并没有直述战争和反犹主义带来的残酷一面,而是从被迫沦为难民的一家人的视角去反观这段历史给犹太家庭的正常生活带去的灾难。电影的片名其实是整部电影中最具有针对性的部分,是谁偷走了粉兔子,是谁夺走了他们的安稳生活,答案不言而喻。 |

|

如果你想画悲剧就尽管画,按照别人的意愿画画没有意义,也不会画得更好。一部风雨飘摇中尚能感受到温柔底色的小片,大人们在慌乱的流亡中生活日益窘迫,小孩子们却越来越勇敢和笃定。没有房子,陪伴也可解离愁。爱是治愈一切的世上最好的药,情感丰沛的人泳有更深切的人生。//要相信这世界上永远有良善。一些简单的议题被这个片子表达得细腻 诚恳 充满力量。虽然这个词快被用烂了,还是想说它唤起一些自己久违的初心。 |

|

『33rd金鸡影展』第六部:被片名误导,原以为会和《乔乔的异想世界》是同类型,后才发现本质是一部传记电影。视角倒是同JOJO一样,都从孩子身上出发,因而可爱明媚得多,削弱了时代背景的残酷性。但剧本相比而言,略显冗长,过于四平八稳,缺少惊喜。 |

|

20-11-22 10:10 3/11 @廈門萬象

古老的奶酪。滿足了很多想象。 |

|

与《何处是我家》异曲同工,女性导演静水流深式的拍法,而且似乎刻意避免过分风格化、历史化的调色,为的就是形成一种温和的写实风格。不过也不必过分解读,拍成这样和题材也有密切关系,毕竟是德国家喻户晓的儿童绘本改编,想刺激也是刺激不起来的。两个地方令人动容:再次收到怀表和作文拿到奖金。 |

|

尽管再也没有和自己的粉兔子相聚,比起自己的同胞,安娜(亦或说是原小说作者朱迪斯一家)的际遇已相当幸运。带着孩童纯真的视角,影片将政治的腥风血雨放置在极远处,每次令人心碎的告别,也都转换成一句轻轻的“再见”。如此处理当然是对待历史的一种态度,也是真实生活的写照,但叙事、表演、调度都勉强及格,并无令人印象深刻之处。 |

|

“作为难民,道别是常事。”流亡生活中的乐观,家人间的陪伴与理解,消减了沉重和痛苦,增加了温暖和希望。最后,可别忘了爱就是世界上最佳的良药。 |

|

片子本身拍得很平淡,偏向于主角的私人记忆,没有太多的戏剧化加工,走公路片的套路,德国瑞士法国三段式结构。因为以儿童视角记录二战历史的片子太多,经典太多,所以这么一部流水账式的片子也很难找出太多亮眼的地方,加之主角一家的经历主要是一个艺术家/知识分子犹太裔家庭因排犹辗转颠簸,他们所受的最大劫难无非是物质窘迫族裔歧视,和那些死于集中营和战场之中,亲身体验排犹之难的同族来说显得过分幸运。这就有点像齐邦媛写《巨流河》,文笔很好,但她自认为的苦难和同时期其他普通人底层人所受的太微不足道,最后就有矫揉造作,消费苦难之嫌疑。 |

|

没有杀戮,没有血腥,没有声嘶力竭,没有罄竹难书,甚至没有一丝多余苦难的喧嚣。

可那种悲悯,那种思忖,那种身在异乡为异客的飘零与坚韧恍惚间让我看到了影像中的郑念、章诒和、齐邦媛、高尔泰、王鼎钧、何兆武等等等等。

有生之年,我更想看到他们和她们的童年故事在荧幕上揭开那并不如烟的往事。 |

|

流亡的生活不是童话,平淡才是真实。没有元首也没有粉兔子,但一家人幸而拥有彼此。小女主好灵啊~ |

|

抱着过高的期待去看了,但留下的印象只是“两个孩子的语言学习能力好强啊,怎么每次都能来到一个新的国度重新开始啊”。中产阶级的高贵落魄故事。(对不起🧎♀️) |

|

9.0

故事没有拍战争中死亡的那些人,而是拍那些被偷走了家的人,他们颠沛流离,心惊胆战,不断听到家乡传来的噩耗,睡不了一个安稳觉。对他们来说比死亡更可怕的是,没有了自尊。

画面很美好,但眼角挂着泪。

街头的法国蜗牛,有魔法的怀表,丈夫送的布艺钢琴,每一个家人都有礼物,在痛苦中品尝美好,格外的珍惜。小女孩说:每一个成功的人都有一个坎坷的童年。 |

|

童话 |

|

一路迁徙,辗转流离。在瑞士,向你扔石头代表喜欢你,在法国,悄悄在许愿池里偷钱币。有着乡间山峦的波澜壮阔,有着都城巴黎的盛世繁华。无论贫穷富裕,无论颠沛流离,什么也不能将一家人分开。她的故事虽有起伏却也波澜不惊,在这里她耐心向你娓娓道来。 |

|

以孩童视角描绘时代氛围。那些不得自主地搬迁,静谧的恐怖感,连呼吸中都带着动荡气息却又是如此空寂的味道,被拍得克制沉稳而又无孔不入。 |

|

音乐5 画面5 导演5 故事3 表演5 印象4 平均4.3/10 不知是从何时开始流行拍这种孩(避)童(重)视(就)角(轻)的纳粹德国题材电影,大概是《偷书贼》?那一部我已经完全记不清拍的是什么了。《乔乔兔》根本没看完。不血腥、不震撼、有的只是身处历史却似旁人般的凝视,以及不知从哪里莫名冒出来的希望温暖与信仰。并不是说非要拍得多惨才好看,而是说故事不管怎么讲都该有高潮。 |

|

温柔又有力。 |

|

3.5+ 真实而自然的叙事是本片最大的亮点,虽然还是从孩童视角出发的二战电影,但选取的片段已经是最特殊的那群:被挤压的精英阶层的犹太人。但最残酷的也如此,上层尚且如此,那千千万万普通人又经历了什么呢? |

|

2019版系老片重拍。1978年,德国导演伊尔斯·霍夫曼,根据德国作家朱迪思·克尔《逃亡的犹太家庭》三部曲之一改编。朱迪思·克尔于 2019 年 5 月 22 日在英国伦敦去世。享年95岁。 |

|

拍得非常可爱,很多风景拍得十分通透,湖光山色非常适合影院。姑娘灵得很,把那种既无忧无虑又被渗透忧伤的感觉演出来了。故事后半段有点散,可能也是基于真实的童年回忆,内容有点稀薄。喜欢这个题目呼应的那种遗憾的心情,即便再小心选择,以为还有更多可能,回首发现已经永远失去了最珍贵的东西。(被迫)在路上的生活,让语言经历空前丰富,不失一种收获。 |

|

同样以犹太儿童的视角,但与《被涂污的鸟》不同的是,朱迪丝的流亡童年岁月虽然坎坷,但因为有家人的爱相伴,她还算是幸福的。1935年,朱迪丝•克尔举家移民英国。战后,她修读艺术,并成为儿童读物的插画家。她的哥哥米高修读法律,并成为高等法院首位外国出生的法官。《希特勒偷走我的粉红兔》被翻译成20种语言,令朱迪丝•克尔闻名于世。她于2019年5月在伦敦逝世,享年95岁。 |

|

不幸的犹太人中幸运的安娜

从德国到瑞士到法国到英国

家在哪里

从1933到1945 |

|

从儿童视角反观那段暗黑历史,是被迫踏上一场场颠沛流离的未卜之旅,一次次与刚建立生活秩序及旧物的突然作别,是锦衣玉食向节衣缩食的陡然滑落,是父母难以为继的尊严与体面,是被坏人偷走的童年,是被迫的一夜长大……却也是一家人彼此支撑的治愈旅程,是新语言的习得、新朋友的结交、新作文的素材,也是艺术之路的积淀与养成,更是眼界与人生格局的彻底拓宽与打开。电影质感极好,含蓄而克制,始终保持着舒缓温暖平静。尽管身处历史的惊涛骇浪中,但一家人一直努力各安其位,做着彼此生活的舵手。未在飘摇中怨天尤人或自甘沉沦,而是不断以审美的目光重塑生活,甚至投身浪花苦中作乐,这已弥足珍贵。 |

|

被幸福围绕的小女孩安娜,父母的苦中作乐给予了孩子们最好的童年 |

|

一些糖心润文学 |

|

不平凡的童年经历,造就了伟大的人生。标题很生动的寓意了纳粹希特勒获胜选举后的日子带走了女孩和整个家庭的幸福快乐。粉兔子留在了德国家乡,他们的美好也留在了柏林。它比《乔乔》更真实,颠沛流离的逃亡生活让女孩和哥哥经受着艰难的童年生活。平淡的叙事流露出更加复杂的情感表达,真实的历史故事半自传的经历描述成就伟大的作家人生。

我觉得这部片子应该值得引进。 |

|

#首艺联德国影展# 儿童视角的二战,和Jojo Rabbit有些类似,但是是从犹太孩子的视角出发,而不是德国孩子。 虽然名字叫元首偷走了我的粉兔子,但是观影下来既没有出现元首,也没有像我想象中提及太多的粉兔子。个人比较少看涉及二战前期的电影,虽然主角有个不顺的童年,但是还不算不幸。影片虽然平淡,但是还比较有力地击倒了内心中某个比较柔软的部分 |

|

《漫长的告别》里说:“说一声再见,就是死去一点点。”那或许每一次新的相逢,也是活过来一点点呢?生活不会停止,总是会向前延伸的,这或许是对「再见」最大的安慰吧~ |

|

很不错的一部德国影片,讲的是纳粹德国当政的背景下,一个流亡犹太家庭里爱和成长的故事。小女孩演得格外好,前途无量。 |

|

1.在缺乏互相包容、互相理解的情况下,当一方夺得优势占据主导,与其意见不同的另一方可能会因此受排斥乃至被伤害,要么随波逐流更改立场,要么固执坚持选择离开,“求同存异”说起来简单实现起来却挺难;2.一家人逃到瑞士生活,那些美不胜收的自然景色不时让我联想起2015年的电影《海蒂和爷爷》;3.以“瑞士→法国”为节点分两段时间观看这部电影,期间发生的事情让我不由得感慨:越长大、活得越久、经历的事情越多,就越让我觉得做个自我认同的善良好人挺不容易的。你想顾全大局、真诚地为别人考虑、帮助别人、尽自己所能处理好情况,得到的却可能是别人的误解、埋怨,虽然对方明白心意后有道歉道谢、事情以较好的方式告一段落,可这样的过程却费时伤神、结果有些得不偿失。4.在本片中饰演父亲Arthur的奥利弗·马苏奇在《希特勒回来了》中饰演希特勒。 |

|

影20396:有ZZ前瞻的逃亡,幸运!再见了,厨房!再见了,石头!再见了,家乡! |

![豆瓣评分]() 8.0 (727票)

8.0 (727票)

![IMDB评分]() 7.0 (3,629票)

7.0 (3,629票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 81%

烂番茄: 81%![Metacritics评分]() Metacritics: 54

Metacritics: 54![TMDB评分]() 7.10 (热度:9.33)

7.10 (热度:9.33)