|

几个梦境很特别,但不是很明白Leigh在里面这角色是干嘛的。。。然后真的是服了摄像大哥了,一拍辛纳屈就把焦对人肩膀上,DP该是气死了吧。。。 |

|

美国人主观阴谋论的意淫作品,可别侮辱讽刺这个词了,洗脑催眠纸牌控制已经很扯了!既然这么设定了就别较真了,认真看吧!结果少校与淳金的打斗就笑尿了,中国武术可没这么尬,结果后面的飞过满洲边界到一个台湾的地方来进行控制思维,wtf!什么时候苏联和台湾的国民党一伙了,至此本片的逻辑基本就喂狗了 |

|

电影表面上是线性叙事,但实际上大部分内容都缺乏明确的逻辑关系,需要观众额外展开对电影的重新组合。对于不了解或过于了解电影背景及相关历史感受的观众来说,用逻辑进行推导都是危险的,这极容易导致观众把政治元素错误理解为影片诉求,反倒是对人物情感的直觉反应更适合作为本片的解读钥匙。 |

|

美国洗脑片,妖魔化红色革命 |

|

整部电影的节奏非常流畅,张弛有度,层层递进,极具戏剧张力,尤其是开头那两段梦境表现得尤为绝佳,通过蒙太奇手法将梦境与现实交织融合,相当了得。这个剧情太离奇,太腹黑了一点,很多小细节都经不起推敲,但整个洗脑的点子非常好。演员的表演学院派的痕迹挺强,略微有些假,最好的当属半疯的母亲。 |

|

母子关系与政治操纵,很有趣的互为镜像的关系。梦境中政治人物与老妇人的转换很自然流畅。 |

|

8.5/10。①男主参加朝战时被共产党洗脑植入了能控制他的催眠术,回国后苏联间谍和麦卡锡主义者试图通过这一点来操控他实现政治目标,由此引发了一系列血案。②惊悚诡秘的氛围的营造:表意有力的高水平摄影(构图/【黑色电影式】光影);丝滑的高水平运镜与场面调度以及几段叠影转场/双重曝光都渲染了一种鬼魅的气质。③作为传统情节剧叙事节奏太拖(虽然这种拖也意外符合影片压抑的氛围),扣一分。④(?)有些支线的坑似乎没填完。 |

|

构图设计,镜头运动,影子作用,隐喻与暗示,特写与细节,大量的心理外化,节奏沉稳老练,故事层层推进,虽有冗余但完成度极高;政治诉求只是外衣,最核心的命题其实是极其原始的母子关系。 |

|

https://www.douban.com/people/hitchitsch/status/1903543077/ |

|

古之荆轲在现有政治环境下的那种悲壮的乏力感,于冷战背景之下尤然,于今观之更是尤尤然。当一个人在某种甚至说不上恶的权力机器中被赋予某种意义和某种价值的符号,对不起,所有的权力机器都是一种恶,它需要恶的润滑剂才能运转。至于一个黑人和一个白人各自梦到的共产主义者分别是一个黑人女教徒和一个白人女教徒,此类反讽,在整部电影中一不小心就回味到了。 |

|

从西方视角看冷战时西方对苏联和中国的恐惧+敌意+妖魔化(其实我们那时候是挺妖魔的),成了魔幻惊悚片。黑白片时代的慢节奏倒不难看,不喜欢来回平扫的镜头运动。 |

|

拳打麦卡锡脚踢GCD,这个间谍洗脑故事用现代眼光去看真的太蠢甚至把我给成功逗笑了。编剧是不是对我们东方降头术有什么误解2333333 |

|

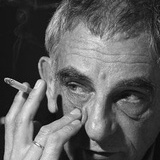

看到一半想打四星,看完只剩三星,节奏太慢,好好的冷战悬疑片,比文艺片还慢,难受。冷战中有很多关于美军战俘被苏联洗脑变成间谍的传说,其实真实案列很少。很反感辛纳特拉的表演,他还是老实唱歌强些。另一主演是立陶宛人,我竟然没看出来,觉得很美国。老太太虽胖但很有风味,姑娘漂亮但太类型化。 |

|

8.5分 开始有点迷糊,最后谜团解开时让人大呼过瘾,一场绝妙的政治阴谋。 |

![[已注销]](https://img3.doubanio.com/img/files/file-1609845567.png)

|

4.5 结尾有点对不住前面两小时啊 |

|

扫镜头不再代表空间的完整性,而是精神病理化的晶体-影像,一个噩梦,位于西式花园温室与巨幅斯带林,猫中毒像的间性空间,弗兰肯海默在《满洲候选人》中呈现了一种冷战版本的影响-机器,方块Q作为催眠术的启动,将身体转换为指令驱动的具身机器,与此同时也是加密-读取的信息持存物,在影片中,这种机器性表现为一个机器般的声音,有别于Raymond的本音。借助技术物概念,政治主题与俄狄浦斯互为表里,Communist作为一场家庭罗曼史,内化于美国内部,即便是激进反G的麦卡锡主义之中,作为一种邪恶的母体子宫。《满》对于麦卡锡主义的负面影射显而易见,但它属于一种自由至上主义者的右派立场,对冷战的超克是对于“真正”的美国价值的追寻,自愿的自杀令Raymond这个身体/脑作为恶与控制的载体成为主旋律式的“美国英雄”。 |

|

多年以前看的,做梦还会梦到这些情节,诡异。 |

|

黑苏大作。自从目睹莫斯科大审判以及抗美援朝中美军战俘对解放军的赞美和认可,西方就一直坚信社会主义阵营掌握了一种“东方的神秘力量”可以操纵人的心智。但背后的真相是,美国才是一直以来研究心灵操控的“尤里”。当然最后这项“司马懿”式的研究以失败告终,也有了中情局拿“心灵操纵”套骗政府经费的黑历史。

故事还是不错的,不难想像在那个年代会给美国观众制造多大的心理阴影。尤其是罗蒙德枪杀岳父和妻子的一幕,令人纠心。 |

|

#BFI #BigScreenClassics - 长评 You‘re free in the end……。影片结构不错,节奏也控制的很好。镜头语言非常丰富,前期大量前景虚焦的浅焦镜头。还有最后Ben利用扑克牌获得真相时的正反打镜头,Ben的脸部一直处于虚焦的状态,像是表达男主被催眠后的视角。男主回忆中的叠化叙事很梦幻,当然随着母亲形象出现戛然而止,再由母亲叙述下的叠化显得极为诡异。影片中多次出现的美国的象征美国鹰,包括女主父亲背后张开翅膀,男主刺杀是门框上方,寓意明显。林肯的元素也随处可见,林肯雕像,林肯画像,林肯装扮也是说不出的讽刺。最后结尾处仰拍母亲与方块Q的镜头,也是满满的压迫感。Ben急着去阻止刺杀时的倾斜构效果很好。缺点:部分情节反智,结尾处竞选的快速剪辑有些多余。 |

|

a classic cold war thriller |

|

辛纳屈——民主党票友,来恶搞麦肯锡 |

|

传统的好莱坞悬疑和惊险片表现手法,包括最后的一分钟营救。荒诞与现实相结合。 |

|

6分。美国人太能编了,洗脑都有了,还用扑克控制。Sinatra竟然也拍电影。 |

|

世界史 以士兵雷蒙德的视角展开叙事,将国家机器摧残个体,最终被反噬的故事娓娓道来,主题极具前瞻性,弗兰克海默借一部电影嘲讽整个时代。母亲与儿子这两个角色映射美苏关系,隐约能感到冷战时代的人人自危,几段梦境与现实互相交织的剪辑,水准极高,丝毫让人看不出凿斧的痕迹。 |

|

先看的是戴米04年翻拍版(故事背景换成了海湾战争),但一点印象没有了。本作改编自理查德康登同名原著,我没读过小说,但从弗兰克海默的改编来看,从故事到人物都很符合冷战时期政治惊悚片的风格:苏联,朝鲜与中国被刻画为邪恶阴险的妖魔,以近乎法术的邪门手段控制无辜美国士兵哈维(但满洲博士严罗却是个很有趣的角色,一出场就疯狂输出冷笑话,和不苟言笑的苏联间谍形成了鲜明对比,可惜戏份过少),并使其变成冷酷无情,只会执行指令的杀人机器。而哈维生母居然也作为共产党间谍参与其中,足见共产主义渗透之可怖,那麦卡锡主义当年能盛行一时也不足为奇了。但本作在情节上支离破碎,节奏断裂感严重,有几场戏更是长到令人摸不着头脑(例如在火车上乱聊一通的珍妮特利和辛纳屈),唯有一闪而过的黑色电影感值得称道,完全浪费了水准之上的题材。 |

|

这个故事本身就足够的复杂 过于具象的梦境和方片Q又让人没有了展开想象的空间 整个片子的节奏就是拖着你往下走 各种展示 各种不让你思考 .. |

|

Rewatched this film. It is even better than what I remembered of it. Every pan, camera position, shot angle, etc. is there for a reason. The ending is particularly astonishing. The question is: Why did Shaw act in the last minutes of his life? Evidently, there's someone watching. |

|

#803 这妈够奇葩。脑洞很大,洗脑催眠,阶钻Q象征母亲的控制欲,极右的老美和极左的中苏暗中合作。另有黑色电影迷人的光与影,开头洗脑片段的平行蒙太奇超赞。 |

|

有想法的影片。但这故事本身不就是在给观众洗脑吗?诱发因素只是一张一句暗语加一张扑克牌,用这个来当开关太容易出状况了,当时的谍报系统也没那么低级吧?那500个手下都不存在似的,连盯梢都没有。 |

|

标准美苏冷战时期的产物,代表了这一时期美国官方的立场。被洗脑的雷蒙·尚变成了苏联反美的间谍,暗语就是:为什么不玩一下单人纸牌呢?故事还是相当跌宕起伏的,中后段才发现雷蒙的母亲为了取得政治上的利益不惜暗地里和苏联间谍勾结在一起,成为了操纵雷蒙真正的幕后黑手,联想起她在公共场合义正言辞的反共宣言就觉得相当讽刺。最后雷蒙的复仇既惊心动魄又出人意料,可伶的雷蒙以自我牺牲的方式完成了救赎,四星。 |

|

虽然意识形态先行,却是富有幻想色彩的电影。有别于其他美苏冷战电影,Frankenheimer更注重了压抑恐怖的气氛,把那种苏共的邪恶力量加倍扩大呈现出来,算是非常有趣的思想实验。 |

|

不错的冷战相持背景的商业片,意念操纵,较新奇的设定,60年后看也没过时,除了略嫌冗长。看新版的介绍原以为是政治说教型,兴趣不大,渐看渐入港。男猪冷峻内敛,外观颇像裘德洛;蛇蝎心肠的政客母亲权欲胜亲情,有希拉里之风;继父选角失败,望之不似人君,摇头晃脑的小丑。打斗很憨笨,简直像京剧。 |

|

重温,虽然片中表现的洗脑术看起来很不现实,但整体节奏控制不错。 |

|

2+。太直露了,不好看,尤其阴谋揭露那段忍无可忍 |

|

漏洞百出的冷战被迫害妄想产物,苏中朝“邪恶”三角给美军俘虏“洗脑”催眠的工具居然是扑克牌(而且不知为何还洗得不干净不彻底)。美国反共片中“中招”的美国人都被表现为“美国标准”下的“不正常/病态”,比如同性恋、无神论者、少年时有被母亲造成的创伤、没有朋友等等。他们不是有判断力和自主性的主体,而是被控制的木偶、僵尸、机器人,他们恢复意识和自主性的时刻就是幡然悔悟回到“自由”阵营的时刻。影片中针对亚洲人的种族主义和男性沙文主义毫不掩饰。想到纪录片《没有铁丝网的战俘营》,美国主流媒体不会相信也难以理解最后真的有二十几名美军俘虏不愿返回美国而是选择去中国。回去的两人被判十年或二十年徒刑。可能是这种震惊和不解加上恐苏和对亚洲人的种族主义令他们编造出如此荒诞不经的故事。 |

|

你把精神控制理解为当下的其他种种手段,看起来就更像是一个1984式的寓言,实在让人不寒而栗,也要感叹编导们的先见之明。当然,前面铺了那么大一盘棋,这个结局就稍显潦草了。劳伦斯·哈维好美啊。 |

|

拍摄手法有点老套,还可以吧,没有想象中的精彩 |

|

朝鲜战争更多只是充当一个故事背景,影片最主要指向的还是麦卡锡时代。好莱坞关于朝鲜战争有名有姓的电影本来就寥寥无几,而麦卡锡主义所引发的黑名单事件对好莱坞更是切肤之痛——可能也正因为是切肤之痛,麦卡锡or黑名单反倒成了一块没多少人愿意去揭的伤疤,从这个角度看,《满洲候选人》的表达是有稀缺性的。但遗憾的是影片关于催眠/洗脑的整套设定现在看来相当牵强,就类型语言上讲无疑是过时的,而且故事最终落脚在一个政治阴谋论上——而且诸多细节没法细想,这也把影片的力度和层次整个都拉低了。 |

|

可以理解冷战时期美国对共产主义的仇恨和恐惧,但这种程度的抹黑实在是莫名其妙的。 |

|

The.Manchurian.Candidate.1962.DVDRip.XviD.iNT-AS |

|

约翰·弗兰肯海默的生涯代表作,经典的冷战惊悚片,对于后来的政治惊悚题材产生了深远的影响。影片利用了冷战期间美国社会普遍存在的对共产主义渗透的恐惧心理,以政治阴谋和心理操控为核心主题,将冷战时代的政治讽刺与惊悚悬疑结合,构建了一个扣人心弦的故事。安吉拉·兰斯伯瑞在片中的演出备受赞誉,她扮演的角色展现了极强的魅力与威胁性 |

|

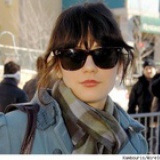

精神控制的部分有点夸张,不过Lansbury的这个母亲角色真是太恐怖了,心理压制绝对的恐怖……有一说一Janet Leigh的角色没啥大用啊…… |

|

看 xx主义把米国人吓的。哎。结合时代背景,60年代。。。精神控制。。。麦卡锡主义。。。哎 |

|

冷战时期,麦卡锡主义的产物,影射这一时期的电影,比2004年同名翻拍片要”黑白“许多 |

|

冷战时期,苏方利用方块Q对美方中士进行思想控制,方块Q一出现,尚便进入杀同胞模式,甚至不带一丝感情地杀了自己的岳父与妻子,被一整副的方块Q斩断了控制联接后,尚将功赎罪,三枪三命,反转性地为国捐躯,不啻为丑化他人行径激荡己方情绪的有效宣传。 |

|

也许是第一部带有科幻成分的Film Noir?设定很超前,拍得令人昏昏入睡,还是意识形态过浓的问题 |

|

1/10,美国人自恋到这种程度,实在是让人无语了。能编出这样的故事,得多不要脸啊。拍摄技巧也让人不敢恭维。1962年可是出了Lawrence of Arabia 和 To kill a mockingbird这样传世经典中的传世经典。和这两部影片相比,这部片子也能列于经典之列?我彻底无语了。 |

|

这部片子反映了60年代的美国人眼中我党神奇的brain wash系统:"His brain has not only been washed, it's dry-cleaned." |

|

可以看出这部半个世纪之前的电影对《国土安全》之类的影视剧影响是多么深远。在冷战正酣的20世纪60年代它可能具备时代的现实性,但在今天看来,它虚无缥缈的黑色气质更像是《发条橙》这样的科幻讽刺剧。 |

|

挺好的题材,只是这洗脑的手段和后续的操纵实在太TM坑爹,真是想怎么来就怎么来,这浪费了一个极好的叙事方式。 |

![豆瓣评分]() 7.2 (3125票)

7.2 (3125票)

![IMDB评分]() 7.9 (82,207票)

7.9 (82,207票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 97%

烂番茄: 97%![Metacritics评分]() Metacritics: 94

Metacritics: 94![TMDB评分]() 7.53 (热度:13.60)

7.53 (热度:13.60)