|

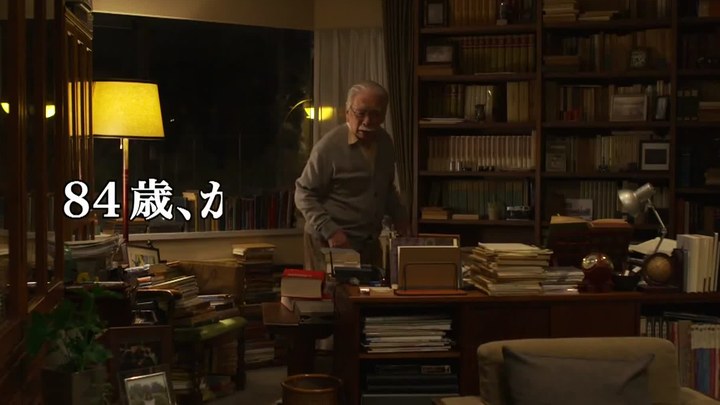

相比名義上致敬小津的山田洋次,阿巴斯這次才是真的致敬了小津。他拍出了小津電影中的永恆主題——孤獨。最後那一刻,電影完全用聲畫展現了老人心理的複雜性——他的憐愛,慾望,恐懼……就在他慌亂的步伐中隨着那一聲戛然而止。阿巴斯看穿了“人”,看穿了“電影” |

|

阿嬷点好了荞麦面等她吃饭,她绕行两圈忍泪离开;教授准备了香槟虾汤请她吃饭,她钻进被窝沉沉睡去;男友约好了一点钟带她吃饭,她嘴角流血落荒而逃。刚来东京时清理过的色情广告,总有漏网之鱼,烟视媚行地面对生活,难免惹上尘埃。真正沐浴爱河的却是窗口那女人,遥望幸福延宕一生,一蔬一饭皆无憾。 |

|

最后那一下好突然啊,吓我一跳。用对话铺情节,本身故事的张力和情绪是够的。这个片子真正的空间在于电影外,那一下之后的故事以及给观众的想象空间 |

|

就好像有个人一直不痛不痒地摸你的痒痒肉 到最后抄砖头照你脑袋来了一下 |

|

1.计程车里向外观望姥姥的外孙女,她让司机再绕一圈,她泪眼婆娑;火车站雕像下的姥姥,周围只要有年轻人经过,她便不停环顾,寻找外孙女的身影;那5封电话留言,是一个淳朴老人发自内心热忱的期盼与等待,让我听着,内心不停的发酸难受;2.结尾处,老人慌张迷茫的步伐亦是让人心痛。两片段5星。 |

|

我也就是看在竞赛单元的份上,瞜两眼这片子,给个面子…… |

|

纯真的导演 过滤掉了所有不堪 |

|

火车站广场戳中泪点。 |

|

你不会找到一个新的国家,不会找到另一片海洋/这个城市会永远跟着你/你会走过同样的街道,在同样的/街区里徘徊,在同样的屋子里头发变白/你总是来到这同一个城市。——卡尔菲斯《城市》 |

|

浮华的城市背后,可以聊以慰藉的却是陌生人,而熟悉的人也逐渐变得陌生。阿巴斯镜下的东京,迷离暧昧令人着迷又让人迷失~ |

|

阿巴斯这个伊朗人用几个极其简单的场景似乎就洞悉了这个陌生国度的一切,关于爱与逝去的青春,年轻人在挥霍着爱,任其在嫉妒与愤怒中失去纯真,老人沉浸入回忆的漩涡中,那些无法回去的时光和激情,懊悔的补偿心理在两代人中弥漫着,最爱场景是老教授关掉台灯,明晚,谁来为我点亮它呢? |

|

enfin...on vit dans l'imagination de l'amour...如沐愛河的關鍵字在于一個“如”字,“如果”,一種假象,給生活罩上一層安穩有序的輕紗,教授的“如果”是已故的妻子而汽車修理工的“如果”是安分上學的女學生,而如果一不小心一陣狂風吹落了掩蓋事實的輕紗,是嚎叫、狂怒、破碎、倒地…… |

|

她:像画中人-像女儿-像妻子。

他:可能是祖父-可以是祖父-原来不是祖父-居然还是祖父。 |

|

片子的质地非常柔软轻盈,悬念营造的漫不经心,又有撩动心弦的效果。身份的错认并非有意为之,而源于对于自我认知的迷惘。形象的丰满皆出自他人的叙述之中,而车声人声高跟鞋声等环境音的采集又时刻孤立着身处都市的你。看完如沐爱河,好想把自己一夜情的故事拍出来。 |

|

呃,看到援交两个字还以为是情色重口味,没想到是话唠小清新啊(不过阿巴斯么就是这样。。。)。女主角演技很生硬啊,还是加濑亮专业点儿。故事么。。意思不大。。 |

|

好到了极点,穷电影可能性之极致。阿巴斯的画面停在哪儿,哪儿就有无尽景观和人事。《随风而逝》里主人公刮胡子使用的双层景别被花样百出地一再复制。静止的画框等待无穷的动态晕入,这一对看似矛盾的组合,于至朴中引入稍纵即逝的万象,恰恰衍生了阿巴斯的“窗户”哲学(《24帧》),也是他若即若离的法眼之实相。去结构的目光不厌其烦地专注在人物身上,凝视他们的“黯淡”,却又与他们保持距离,不为他们的焦急和好奇所动,如神明一般全知、天真又静默。但神明又不止是旁观,而是暗中指引,悄然停留。霓虹灯和目光交织的闪烁,信号灯下打的瞌睡,窗口出现的老嬷,便是神秘之光洒向凡胎的“冥王星”时刻。故事一如阿巴斯的惯例结束在千钧一发的危机时分,仿佛众生的爱恨只是佛陀眼中的游戏。 |

|

阿巴斯将日本的现实融进了主角最深的感情里,明子一次次绕过广场望着奶奶的失落无助,以及后来涂上红唇却又沉睡在教授家的疲惫;影片在玻璃破碎处戛然而止,原来碰撞的孤独也会爆裂迸发…这就是阿巴斯电影的魅力,他不给你一个既定的结局,只是让你去感受。我时常想念他,时常。 |

|

援交少女沐爱河,电影止于阿巴斯。 |

|

阿巴斯的《如沐爱河》一直没看,直到出了CC版,二十四小时内的故事,功力很稳健,酒吧、出租车、公寓、私家车小空间调度做足,摄影美得自然,几处镜面反射迷离而优雅,高梨临的小动作很多,也美。奥野匡老成持重。以为是个纯日本式的片子,关于沟通的,结尾一个小炸裂,不太喜,打破了欲说还休的暧昧。 |

|

阿巴斯的最后一部电影,在24小时内发生的故事。也不是欲念,也不是爱恋,只是一段共处的光阴,却投入了最真挚的感情。很日常、很日式、很小津,奶奶的语音和等待的身影真是催泪。阿巴斯拍的是人类共通的情感啊——渴望陪伴、远离孤单。到了日本他也完全没有水土不服,由此更期待不会开拍的杭州之恋了。 |

|

SIFF2013最后一部。我在开场的时候不知道什么原因一直热泪盈眶,然后中间哭着哭着睡着了(估计有二十分钟),醒来不久就遭遇了“最后那一下"。。。——无法打分,还是要重看一遍 |

|

情节和人物关系张力型电影,首尾两长场景音画交错有意思,车、窗玻璃倒影等惯常使用方式工具重现。个人认为丰富性不如《原样复制》。描述女生的无知愚蠢有点过了。据说又是向小津致敬。资本化社会,年老有资源可享用年轻身体,年轻无资源只好出卖身体,工人阶层年轻男只好歇斯底里… |

|

阿巴斯好像在说:“这个故事是虚构的,但电影是真实的”。 |

|

對本片我不特別迷(論深度及不上我看過的任何一部基氏前作,但結構依然無與倫比),但有話要說。很多觀眾/影評人詬病影片突如奇來,而且 un-conclusive 的結尾,因為他們忘了電影也是文學/藝術作品,不一定要講完整故事。本片之結構與手法,在小說尤其短篇小說中屢見不鮮。影片的結構,幾乎就是內容。 |

|

装逼失败。 |

|

2012戛纳主竞赛入围。可能要不是系统看了好多阿巴斯之后会更喜欢,技巧太精湛了,以至于让人有些厌倦。确实是《合法副本》的延伸作。阿巴斯对摄影机和表演区的理解可能真的是独步天下了。全片戏眼恰在那副画作上(因此又是一个留给评论和理论阐释的点,不吃!)。片子对日本逻辑的把握真是让人惊叹不已,几乎毫无外国导演痕迹。当然男主老教授再伍迪艾伦化一点就更对了……摄影没有回避数字感,车窗上倒影的旋转真是妙极了。 |

|

关于孤独与爱的幻影交叠纠缠难解,演员的感情细腻、鲜活又准确。 |

|

本片的第一句台词是“我说的是真的”,但很可惜那是一句谎言。这是个关于真相与谎言、关于不断变化的真假身份的故事,女孩是画中人,是亡妻、女儿最后变成孙女,是要赶去考试的大学生也是援交女,而老人是作家是教授,是“如沐爱河”的人也是嫖客,最终顺势进入祖父的身份。行车戏的流动感和孤独感非常美妙贴切,电台、电话铃和留言声音交织在一起,整个城市映照在车窗之上。而整部影片最厉害的大概就是捕捉到了like some one in love中的这个like,老人在进入卧室之前的徘徊,转转客厅厨房,弄弄音响碰碰餐具,就是对一个陷入爱情的人的扮演。已经很接近,但还只是“如”,只是相似。/大概每个人看完这部片都会非常地想念外婆和奶奶。 |

|

4.5.水准依旧,虽不及《原样复制》。1.几处大师手笔:的车上七条留言直彪泪点;三人同车;末尾戛然而止。2.人物被逐个引入,事态逐渐丰满,人物对情境的知或未知,均引致观众作为全知者这一身份。3.最日风的援交,骨子里仍是阿巴斯:最简单的镜头,最素朴的情感。4.唯一遗憾是没演好5.都是我们太邪恶! |

|

所有的意象看起来都是有着交集和重叠关系(爵士乐与环境音、车外景象与车内人脸、渡边和明子),但实际上都是被阻隔开来(爵士乐在左声道环境音在右声道、车内外之间的车窗、明子的未婚夫)。看到后半段渡边对明子的一系列举动,莫名想起自己曾做过的一些事情,感到有些扎心。 |

|

阿巴斯真正要说的是甜蜜柔美的虚构幻觉(商业电影)的产生机制━━在绵延不断的封闭汽车时空中,老教授与援交女、加濑亮之间沟通契约的建立,虚构角色的被动扮演,温情的互动,对画外时空的逃避,这就是商业电影与观众的关系。最后让加濑亮打破玻璃的一击有一层意思是打破封闭的虚构幻觉(自反)。晚期阿巴斯手法的精妙老道是毋庸置疑,但有过分自觉程度较轻的狡黠味。 |

|

6/10。伊朗导演都喜欢在车里的小空间发生状况,援交女、男友阴错阳差一起坐到老教授的车里开去修理厂,他们自然探讨爱情与婚姻的人生哲理,又衍生出应招小广告上的明子形象的尴尬追问,可惜话题表述往往囫囵吞枣,缺乏余味。老者不渴求性,而是寻找初恋、对孙女的亲情(又完全是欺骗伪装)这层才是重点。 @2016-07-09 03:34:09 |

|

玻璃、车,都市的隔绝、孤独和陌生感。身份与谎言。谎言马上成真、身份马上虚无的时候,一块石头让人惊醒。 |

|

老教授真是一个又可爱又可敬的人物,援交少女最后要是不去找老教授,倒是也挺可爱的,可惜我不喜欢那种爱给别人添麻烦的人。 |

|

中文译名还挺好的。

但感觉更像是在河里乘舟漂流,没有帆,没有桨,也不知道会往哪里去。

只是切实地感觉到人们溢出的爱意,和被自己无法掌控的爱,束缚和拉扯的感受,正像是无法抗拒水的独木舟。

但是也真的没有想到,河流的尽头真的是瀑布。 |

|

Abbas拍的日本都会竟然难寻文化隔阂的痕迹,这挺可怕.或也因此有时都不像他了,直球打得很多(留言与绕行一场特别明显,而它竟是这以实言伪的片子中虚而真的最深裂隙),空间也不够(个人觉得留白意仅在"破").但话题/构架/光反射游戏/车内空间/画外音又无一不浸染他的色彩.老辣的极简用镜太迷人.高梨超常发挥? |

|

大师手笔。永远的简洁优雅,细腻克制。用声音拓展局限的空间,用对话展现个体的封闭;人物不疾不徐地逐个进场,事件在幕布背后缓缓浮现。情感从几句留言,或是几个动作里渗进来,继而化开在大片大片的留白里。第一次接触阿巴斯,很喜欢。要是我天天看这样的电影会闷才怪。 |

|

每个人渴望建立联系,每个人却又在主动建墙,现代都市本就是一片丛林,孤独如一座孤岛。人与人的联系是解药也是个体的枷锁。阿巴斯用一天一夜讲完了这一生会遇到的所有不安、惶恐、爱意、如沐爱河。电影发展到最终形态会是这个样子吧,剥离了一切杂兀、一切不必要的伪装,对它的一切想象、一切细腻情绪都隐藏在流动静止的图像上。隐藏在不为人知、讲也讲不完的人性上…止于高潮的结尾,画外音的插入,故事刚刚开始又恍然结束,正如我们饰演的每个角色一样。这就是我想要的那种,好像什么都没有讲,却在日后很长一段时间都会不断击中自己的电影。“啊,原来那个时刻、那个情景、那个人物的思绪是这样的啊…”从诞生之初就被虚无与存在交织着的影像,又一次证明了它的伟大。它本是空白,直到我们被“击醒”时,才由我们来书写完整。这才是电影存在的意义。 |

|

阿巴斯的固定机位、车内狭小空间放到了日本反而更有几分小津或曰贾木许的《地球之夜》的微妙神韵,无关于Sex的柏拉图式"One night stand“,双方所缺失的感情如同拼图般互补。未明确交代的结尾最后一刻戏外空间构建将全片所构建的克制范围最终打破。可惜此为阿巴斯的绝响,再无杭州之恋,从此阴阳两隔 |

|

有人在10点到晚上11点 从小提琴到荞麦面到显眼人像 等了你半天 阿嫲溺爱着,有人早早出社会开修车厂赚钱想娶你 一块砖头砸破窗户找你 那个人因爱成恨,有人给你做家乡味的汤 给你热牛奶给你消毒伤口事事依着你 那是孤独症犯了心生情愫,而她却不知道进化论是谁写的 不知道下一个客人是谁在哪里 她迷惘着。热热闹闹相互打扰 却又天各一方各怀鬼胎 呵 哪有什么简单可言 人生罢了。 |

|

日本当代已经没有阿巴斯级别的影人了,加一星表悲哀。 |

|

零星透露的隐秘前史,在女孩身上显现一个逝去的形象。从女孩扮演爱人到老人扮演祖父,主客关系转换又同存生出观赏趣味也充盈情感哀伤。女孩工作的声色场和老人居住的房间,四周嘈杂,电话更让遥远声音不断闯入,座位背后都是宽大玻璃窗,窗外是车来车往的公路——明确身处世界当中,孤寂却更加显眼,就如车站高大石像下独自等待的外婆的小小身躯。两人回家独守,但门隔绝不住,窗户被石块打碎,也是被满到几乎要冲破银幕的声音打碎,无处逃遁,like someone in love;而那一瞬我吓到弹起,银幕确实被打破了,此前的情感建构被击碎,不得不重新审视思考艺术虚构与现实的关系。鹦鹉学舌的画作意涵丰厚。身份扮演、画/照片与人的镜像关系、作家翻译家的职业,与《合法副本》的勾连。东京是这个温柔与惊悸共同漂浮的故事最理想的背景。 |

|

開場的場面調度厲害,坐在的士里聽手機留言那段快看哭我了,後來的老頭也很有趣,但結尾略草率,虎頭蛇尾的感覺。 |

|

出乎意料得好啊!作为叙事文本十分成功,充满现代感,但同时又是作为对现代伦理的暧昧边界和道德秩序的追问,而且我觉得把背景放在日本也很恰切,一个充满矛盾的地域,既走在现代性的前端同时又传统得出乎意料。三个密闭空间:酒吧,家宅,车内,三套逻辑,彼此碰撞又各自独立,讲得通又讲不通。暧昧其本身就是一种断裂的体现。要是放在中国那肯定是完全不搭的…… |

|

Like someone mysterious,反光、遮挡层层叠叠,有时看不到说话的人,有时看不到谈论的对象,不隐瞒设计,却又丝毫不会让人怀疑故事和情境的真实性,绝不仅仅是《合法副本》的合法副本那么简单。 |

|

【A+】绝了,太沉得住气。不断的构建和打破空间,情绪在不同关系中游走。开篇14分钟只有两个固定机位的一整套正反打,层次感完全是靠人物走位以及剪辑展现的,还有人敢这么拍吗。 |

|

没有多少故事,全是人物状态,五个电话留言和绕着广场再转一圈的泪眼婆娑就是全部的心事。最细微处的波澜壮阔。所有精心布置的假象跟最后被砸碎的窗户一样,粉粉碎,真相是我们都极其脆弱。可哪怕是这样,阿巴斯依然温柔,叙述这段邂逅的温情 |

|

非常意犹未尽。这电影就像截取了某个人生活当中的一小段,“小火慢炖”地想要表达一些什么东西,但是非常隐晦,有点像被爱却不自知,结尾一声巨响结束一切,不需要再有什么联想与纠结,生活就是这样,总会有各种各样的伤害,也会有各种各样的温暖。 |

|

阿巴斯的电影从来都不是用来满足“肤浅”的共情与理解的。 |

|

一個象牙塔里的茶花女戛然而止的際遇。電影鏡頭克制而簡潔,真乃惜「鏡」如命。 |

![豆瓣评分]() 7.6 (10284票)

7.6 (10284票)

![IMDB评分]() 7.0 (12,887票)

7.0 (12,887票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 83%

烂番茄: 83%![Metacritics评分]() Metacritics: 76

Metacritics: 76![TMDB评分]() 6.90 (热度:9.91)

6.90 (热度:9.91)