|

故事线有些跳脱 大家狂飙各种语言 翻得让人生不如死 |

|

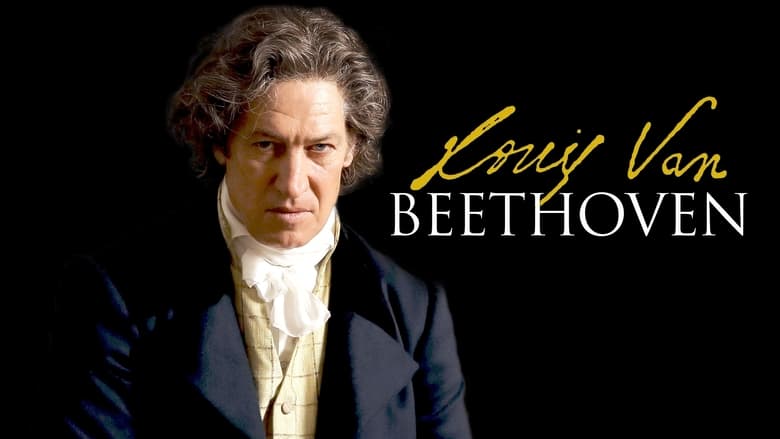

伟大的路德维希.凡.贝多芬,不过观赏此片没有对欧洲历史,德国文化,音乐史,古典音乐等等有所了解,根本无法体会到牛叉之处。。电视一台ARD这次还行。。。 |

|

没什么大的槽点,也没有太多亮点,倒是又看到了Sabin Tambrea,觉得亲切罢了。 |

|

古怪的剪辑,不明不白的贝多芬的一生,跟《莫扎特》一比简直天上地下 |

|

这版老年贝多芬真是贝多芬本芬了。 |

|

3.5 每当贝七响起,便是人生转折之时。 |

|

之前备课的时候,看过他的遗书,无比惊讶,伟大如他,生命的最后竟是如此的无奈、绝望和妥协。上帝给了他最美的才华,却剥夺了他用耳朵享受它的权利。青年时期的少年意气,中年的流亡在外和leben mit 耳疾并接受这一命运的安排似乎成了他无法企及的目标,他的暴躁和专制其实是不愿妥协的抗争,而这种抗争落在别人眼里便是不可理喻不可一世的傲慢和自大,所以双线条的叙述框架是蛮适合这部剧的。配角他的侄子卡尔,那个演员其实是完全没发挥出自己的颜值水平,站在了大师的阴影下,有点为他鬼魅气质的庸俗化心疼。 |

|

CCTV6艺术影院,国配版,当一世功名尘埃落定,人生的起点与终点也纵横交错,蓦然回首是艺术之光在黑暗中闪烁。天才不拘一格也惺惺相惜,难得一见的Mozart&Beethoven世纪同框(同是天涯沦落人,王公贵族们的可悲附庸),“永远都有贵族,也永远都有奴仆。生在什么阶级,就待在什么阶级,我一辈子都在反抗!”“我要扼住命运的咽喉,它决不能使我完全屈服!”想起铿锵有力誓不认命的《命运交响曲》,纵然命运多舛也绝不低头妥协,那些指引艺术家不断前行的人们也令人难忘(比如Beethoven的恩师聂弗),“世俗之刃分割的一切,你会将其重新连接,在你温柔的羽翼下,王公与乞丐把手相携。”一曲不朽的《欢乐颂》,致自由的圣洁灵魂,致敬永远的音乐巨人Louis van Beethoven。 |

|

青年和晚年两股绳编剧法,但是结尾很无力,居然是以字幕结束的。学习德语还行。 |

|

选了贝圣人生不太典型的两个片段来拍。到结尾的最后半个小时比较无力。编剧想把贝圣前往维也纳跟随海顿之前的日子解释为「抛弃温柔乡,踏上英雄路」,虽然并不牵强,但是还是嫌浅了些。其实一生中大多数和他打交道的人都是把贝圣当作贵族来看的,原因是他姓氏里的Van,被认为与Von相近。所以多数时候不是和贵族相比的心理落差促使他做出某些决定性的举动,而纯粹是出于他的个性气质。另外,晚期贝多芬的突变也用早年的精神气质一以贯之地去解释,显然有某种误会。尼夫拿出平均律键盘曲集给贝圣弹的场面比较别出心裁,康斯坦丁·莫扎特的出场则相当惊艳;晚年贝多芬的眼神和时人记载吻合,青年贝多芬则显得太干净整洁了些。服化道还是很优秀的,整部影片的质量堪堪当得起纪念LVB250。 |

|

乏善可陈 |

|

电视上看的。这拍的有点无聊啊,好歹你片名就叫贝多芬,旁枝末节的东西拍太多了,没分清主次啊。剪辑手法上时间线来回跳更像是掩盖本身叙事的乏味,以及回避了剧情上的衔接。 |

|

m2151:没有《莫扎特》那么激荡,中规中矩。穿插了一点自由之音。 |

|

塑造了一个不知道是主动还是被迫活在自己世界里的贝多芬 |

|

可以窥见一些历史信息。但是,通篇充满的崇拜情绪。作为传记片难免有些偏颇。莎士比亚传记和莫扎特传记就显得现实许多。 |

|

4.5/5 很出色的传记片,叙事用音乐、书信、回忆等线索巧妙有机地在童年-少年vs老年双线之间切换。而且很难得的着重讲作曲家的学习和成长,从小时学弹莫扎特,到学作曲,第一次出版自己的奏鸣曲,后来在维也纳向莫扎特学习,在波恩谋职,向海顿学习,第九交响曲和晚年弦乐四重奏的创作经历等等。可以看到从稚嫩走向成熟的过程。青年时期与贵族小姐的感情、充满矛盾的家庭关系、对侄子的感情等个人经历略着笔墨。很喜欢看这种重艺术家创作过程轻感情经历的传记片。 |

|

作为了解音乐家某一时期的素材还是挺好的,跟小莫在一起的片段让人想起了太多德扎里的梗,有趣!最后贝九响起,影片却嘎然而止,令人难过😫 |

|

晚年贝多芬生活与青少年时的贝多芬交叉叙述,写作晚期四重奏时的贝氏易怒而无助,对生活仍不屈服;少时的贝多芬才华横溢,孜孜学习,对社会亦有着很多的不满。斗争性贯穿贝多芬一生。电影中随处响起的晚期弦乐四重奏,倒是与故事很搭,其实也烘托出贝多芬的悲凉感。 |

|

“出身决定命运。我从没想过要承认这一点。”太多有能力有天赋的人敌不过宿命,真正掌握在自己手里的命运,也许不过30%,所以何不看淡。

服化道走心,以前讲究的男人都化妆戴假发,除了不多戴首饰,对自己外表的打扮程度不输女人。 |

|

插叙倒叙,更喜欢侧重贝多芬小时候和年轻的这部,虽然也有年老及最后的穿插。尤其看到贝多芬去见莫扎特,之后师从海顿,离开家乡,法国革命军入侵波恩家乡。一路风雪倔强的老贝。 |

|

好像每个音乐大师都有苦大仇深的童年,有望子成龙的老爹。别看这些大师们今天那么受追捧,在当年不过是一群贵族们的玩物,就像旧社会的戏子一样,尤其是贝多芬的爸爸领着他讨赏钱的模样。咋说呢,这传记片儿拍得挺乏味的。 |

|

我不理解这一版贝多芬讲的是啥。。是儿子有天赋,还是老爸才华横溢却无人欣赏且令人厌恶。。。之前看过《莫扎特》,所以看完这部电影好失望。。 |

|

说实话,看了几部音乐家的传记电影,有点鸡肋的味道。还不如直接把他们的伟大作品放出来听。这部聚焦了贝多芬的老年与童年,只是青年、老年交错叙述,让我也慢慢脸盲了。影片的高潮算是青年贝多芬与莫扎特的相遇吧。可惜,作为一部传记电影,贝多芬的音乐创作片段展现得太少,至于他的感情生活也只不过是蜻蜓点水。 |

|

六套看的。影片重点讲述人物成长和性格成因,突出展示了对自由的追求的毕生追求。剪辑方式在童年故事线和老年故事线跳跃,这种剪辑似乎更适合悬疑和更现代的题材。显然有些跳跃是十分关联的,比如他的侄子问他就没有爱情吗,于是故事就接着贝多芬青年时的爱情讲述。在两小时呈现任何一个人的一生都很难。 |

|

拍的挺无聊的 |

|

贝多芬给莫扎特誊乐谱啊!两条线滚在一起剪不出节奏,贝多芬青年的爱情夹在阶级地位的高下中挥出一拳,最后却只能通过欢乐颂在年老将死时引出“这世上总有贵族,总有仆人,而我则在抗争”,略弱了一点。 |

|

作为社畜的体会是:名人也赚不到钱。 |

|

德国人拍电影真的是一如既往的……干巴巴,糟蹋了这么好的题材。 |

|

影片主题:阶层固化古已有之,大师也难逃命运的安排——没毛病,但有些无聊。 |

|

社会阶层跃迁是一个悲情话题。可惜拍得虎头蛇尾 |

|

真正的摇滚乐鼻祖,我一生抗争,但最终给钱就能改。永远有贵族,永远有奴仆。永远有奥斯维辛,永远有加沙。 |

|

不是说少年和老年穿插剪不行,而是,这种方式是否有提升影片的功能和必要?亦或是为了掩盖片子的某种缺陷?不得不惊叹:国外的电影,演员是真的会弹奏乐器(虽然是假演),并且娴熟得以假乱真,让人敬佩!国内的演员演个琵琶女,居然连琵琶都不会拿,真悲哀啊…… |

|

拍伟人传记总是很难,也很难好看,这部也不例外。萨宾跑龙套很惊喜。 |

|

看得我有点混乱 |

|

六公主艺术影片,少年贝多芬追逐梦想 |

|

3

剧情略无聊。 |

|

原来莫扎特、海顿都做过贝多芬的老师 |

|

于无声处 |

|

2020德国人新拍的贝多芬传记电影,老年与童年、青年交错叙述,可贵的是展现了青年贝多芬与莫扎特的简短相遇;音乐展现得太少,对贝的情感、创作浅尝而止,一般了。 |

|

电影频道周一艺术影院,译制片。由于我对音乐的无知,只能看个热闹吧。传记片应该是尊重历史事实的。 |

|

孤勇者·莫扎特迷弟·愤怒的路德维希的一生。很喜欢电影的剪辑,三条时间线交代的清清楚楚,时而穿插各位名家名作,还有遗憾的爱,对阶级的鲜明态度,两小时看的完全不枯燥 |

|

好好好好好,无论是剧情节奏、人物刻画,还是拍摄手法和服化道,都表现得用心且恰当。大巧不工。 |

|

2023年9月27日CCTV6观看。 |

|

1827年3月26日,贝多芬去世 |

|

看过两遍,拍的很不错,当时的社会风景。 |

|

2024/01/20 因为最近一直在听古典音乐,所以纵然电影拍得索然无味,仍然看出了一些乐趣。其中名场面是莫扎特与贝多芬的相遇,那是1787年,17岁的贝多芬来到维也纳,见到崇拜已久的莫扎特,那时莫扎特30岁,才华横溢,却疾病缠身、穷困潦倒,距离他的去世仅剩5年。然而这段相遇只是来自一段道听途说的史料,莫扎特与贝多芬究竟有没有见过面,至今无人能确定。 |

|

故事线太跳脱了,看的有点儿乱~天才的一生让人唏嘘 |

|

演出了贝多芬的神韵 |

|

2025.3.11 |

|

这个版本算是感受到了音乐家作为真实的人 |

![豆瓣评分]() 暂无评分

暂无评分

![IMDB评分]() 6.3 (716票)

6.3 (716票)![TMDB评分]() 6.50 (热度:3.69)

6.50 (热度:3.69)