|

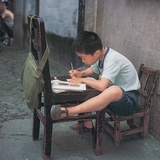

幸福的人用童年治愈一生,不幸的人用一生治愈童年。 |

|

“穆罕默德·阿里就如同我的亲兄弟,我们一起长大。我们试图用别人丢弃的东西来重建我们的生活,穆罕默德·阿里却不一样。他有时会失去理智,后来 他就分不清想象和现实了。他的童年 不停地把他拉回过去,他用尽一切办法 想让他的童年幸福。我们看到了 他是如何照顾阿里的,但我们什么都没有说。我们不能说什么,因为这样他看起来 会比以前更开心。他只想让他被遗弃的童年和他的母亲团聚。穆罕默德·阿里是在街上长大的孩子,他没有妈妈帮他盖被子,他孤身一人,就像我们一样。” |

|

“在一个孩子们都哭泣的世界里,笑声只能是残忍的。献给所有在街头长大的孩子。”一个从小遭受家暴被父母抛弃的孩子,在街头靠着捡卖废品长大,ta渴望自己的母亲,以至于长大后的他幻想出了另一个与他有相同遭遇的孩子,捡卖废品,在别人抛弃的东西里试图建立自己的世界,他文化程度低、做事有暴力倾向、渴望家庭与母爱、贫穷、疾病缠身。我从来没想过一个人会在生日愿望里许愿自己去死,只是为了不再长大,他死去的妈妈还能认得他的脸庞。阿里最后握着和妈妈的照片在雨中街头去世了,我不知道对他这样的人,建立自己的生活根基是怎样的难度。我在想,《何以为家》里,控诉生了自己的父母的小男孩,他们无论如何都不应该出生在这样的世界。 |

|

一群生活于伊斯坦布尔的拾荒人的故事,他们均是无父无母之人,对妈妈的想念成为他们心中难以解开的结。故事的主体将观众带入到一种温馨亲情的氛围之中,不过情节最后的演化,却将其变成了个异常悲伤且残酷的故事。最后的转折不错,提升了影片的立意。 |

|

迈赫·迈特从小被父母遗弃垃圾袋中,成年后建立一个废品收购站,每天和属下至大街小巷捡纸皮、塑料瓶等废品为生。迈赫还有严重的肾病,需定时透析才能活下,为此迈赫拼命攒钱以期将来手术换肾。一天,迈赫在好友冈萨雷斯的垃圾袋中捡到一个被遗弃的8岁男孩,自此迈赫就收养了这个男孩,生活还有了欢乐、笑声,还努力为男孩寻找父母,艰难的生活中充满着温情……然而,残酷的事实是,这个男孩只是迈赫的幻想,男孩的人生其实都是迈赫小时的经历,冈萨雷斯、塔叔之所以迎合着迈赫的幻想,只是为了让迈赫内心能有欢乐…… |

|

看心理题材的电影,如果没有共情能力(没有同理心)的人可能会更关注别的点,忽略电影本身想传达的爱和思想,这类人一般都打低分,因为他们没有这项人性技能,他们更适合做理智机器。有的人说“赚”眼泪,我觉得不妥,这类电影是在唤醒人们的感性。难道这世界麻木和过度理智带来的人际创伤还不够多吗? |

|

电影挺好的,看的也让人难受。我没往结局那个方向去猜,但是知道后也会意识到原来之前的不合理处是这样啊。看故事是现在,但是土耳其还能到这种地步吗。能出卖体力的年轻人只能去捡垃圾,还有竞争,那曾今的他们老了去哪呢?简直就是在看雾都孤儿那个时期的东西。 |

|

“你的生日愿望是什么?”“我希望去死。”一个少年说,他不想长大,因为妈妈在生他的时候去世了,他怕长大了妈妈不认识他。这里面的每一个少年和男人都在寻找妈妈,悲惨的童年是因为有悲惨的妈妈。只有让妈妈过得好,孩子才能好,世界才能好。妇女和儿童是世界的阳光和笑声。 |

|

做人太苦了! |

|

他只是想让自己被遗弃的童年和妈妈相聚。 |

|

没必要这么惨吧?绝症还精分?街区破烂王得了绝症,但他没有因此厌世,他对手下的捡破烂兄弟都很好。无家可归的人们聚在破烂王周围相依为命、相互取暖。破烂王偶然捡到一个被抛弃的小孩,他把自己所有的爱都给了这个小孩,希望能尽量减少被遗弃对小孩的影响。剧情进行到这部分,实在是普通,虽然讲的是类似的故事,但远没有《何以为家》那么让人动容。明明是土耳其的电影,却有种印度电影的感觉。最后导演出了个大招,完成了有些让人吃惊的反转。原来被收留的小孩是破烂王精分出来的,其实这个小孩就是他童年时的自己。这个反转确实出其不意,不过如果不是真实故事改编的话,我是不太喜欢这种把主角写得特别特别惨的故事的。太惨反而与普通观众的距离更大,我会觉得太过抓马,无法共情。 |

|

剧本挺好的,可能是演技问题,让人看得有些尴尬,所谓出戏 |

|

少有的“一定要看到结尾,不要妄下定论”的片子,从开头到第80分钟,都在怨恨自己怎么会找这种烂片,比如,一开始拍那个飙车去陋巷找鸡的有钱人有什么意义,是要突出接下来主角会发奋图强吗,所以预期会是好莱坞式的反差对比,会是藏身穷屋棚里的亿万富豪之类的设定,男主角会去干翻其他不思进取的纨绔子弟,接下来却像一部温情剧,从垃圾袋里翻出小男孩,大量使用柔光和特写,带小男孩各种圆梦,什么过生日、去海边玩耍、分享被妈妈抛弃的故事,都是些滥俗的段子,所有温情治愈的乔段比日系最老的乔段还要老,几乎没办法让人不玩手机,并叹息不发达国家的电影出品果然不该抱任何希望。但最后的解密则剜进了贫富分化议题的最深处,直击片头出现的第一行字幕,“献给每一个街头长大的无家可归的孩子”。电影没有给任何盼头,死是底层民众唯一的出路。 |

|

男主与人为善却是太过悲惨的一生。童年被弃,长大后拾荒过活,却得了重病,在离世之前幻想自己的小时候,想去找妈妈。当年妈妈丢下他叫他永远别再回来,他却曾无数次试图“回家”,害得住户只能搬走,想和家人在一起,就算是拾荒拉着小车一天走很多路,虽然很累,但也是快乐的...可这一切,都只存在于幻想中。病重的身体还被毒打了一顿,唉,想想自己,是不是该知足且快乐呢 |

|

看完呆了一刻钟不想说话🙏🙏 |

|

小时候听大人讲:“宁要叫街的妈,不要当官的爹。”——是说如果父母只有一个选。我遇到过各种小时失去母亲或者母爱缺失的人,总想回到婴儿状态希望找到“母亲”。这种心理困境太难了,目前我还没有看到成功治愈创伤的。这个电影拍和演的都不错。结尾太悲凉,但它恰恰是最关键的一部分,心理临界点——死去,活来,或者活不过来。 |

|

伊斯坦布尔

我的梦中梦之梦。 |

|

看到一半一度以为这个人物崩了,过分依恋和偏执。但后来发现是童年创伤而分裂出的另一个自己时,这个反转确实没想到,但也让人泪目。童年的痛苦一生都在折磨着阿里,即便他生命即将走到终点,也未能与自己和解。人世间的事,并不都是那么美好! |

|

题材过于残忍,但却不得不承认世界上有多少这样的孩子遭受继母或者继父的虐待。在心灵上的挫伤无法弥补,影片中那个无能的母亲真的不配做人。 |

|

献给所有在街头独自一人长大的孩子

历经半生 生命走到尽头之际 他“找”回了他就是阿里的事实 一瞬间所有的幻想和快乐破碎了

他照顾着同他一样被抛弃的街头小孩 却永远无法抽离他们对于母亲的想念 因为他也曾将“渴望家与母亲”这个愿望深埋心底

剧情很多细节衔接得不错 朋友的迷惑 叔叔的反对 教唆他吸毒的小孩 阿里对照片的执着 其实都在暗示他自己就是长不大的那个阿里

当落在他与阿里身上的光消失 他们又将重归于黑暗。 |

|

不算惊艳的反转,却痛彻心扉 |

|

真是一个悲伤的故事,男主的一生帮助了无数人,拥有最好的伙伴,在生命的最后依旧无法忘记自己的身世,在照顾一位无家可归的小孩中自我救赎,结局悲凉。 |

|

应当说男主演得还是挺努力的,但始终很难打动人,可能因为我们没有相同的经历吧。从反映社会现实来看,那些依靠别人丢弃的东西来重建自己生活的人们,是值得我们关注和同情的;从儿童心理伤害的角度,那些幼年被抛弃的孩子,他们的不幸,即使用尽他们的一生似乎都很难弥补。影片有些台词还挺触动人的,应当反映那些被遗弃儿童的心声:“我多么希望也有个家,可以让我爸妈在里面打我”;对于幼年丧母者希望早点死“如果我长得太大才死掉,她就认不出我了”,还有开篇那句话:“在一个孩子们都在哭泣的世界里,笑声只会显得残酷!”忧伤世界的谴责之声是有着打动人心的力量的。 |

|

被困在被抛弃的创伤里,就是一辈子都在跟别人丢弃的东西打交道,何为重建?不过是一次一次的重复。 |

|

童年的不幸,需要我们用一生去治愈。 |

|

《一言惊醒泥菩萨》。童年的伤痕并没有消退,长大后的世界依然残酷,活在自己的世界得到的快乐何其短暂。 |

|

没怎么看过土耳其电影,本以为《如纸人生》会带来惊喜,结果看了个宝莱坞的大路货。现在印度电影都不这么拍了,前30分钟各种风光片的展示,中间40分钟各种技术性推进,最后20分钟反转洒狗血。既然想在前80分钟讲无血缘的父子情,人物关系得做足啊,那种拎出来就有故事的,然后人物关系在事件里加深,反转,再升华。《纸片人生》里都没有,靠一个极不真实的人物关系做零散的故事背景。只能说土耳其观众心大,居然能接受。 |

|

不幸的人用一生治愈童年。没想到是这样的一个反转。

用别人的废弃物来搭建生命,难道命运不掷骰子吗?

唯一让人稍有苦涩的安慰的是,穆罕默德在有阿里的时候看起来是幸福的。 |

|

这种错乱精神编织的剧情并不比随便一个脑洞大开的梦更有趣 |

|

一场精神创伤,永久的 |

|

3.5 拍给被抛弃者的电影 |

|

8.8分。这是我看过的网飞出品的最好电影!温馨感人,最后残酷的现实直击这个物欲横流的世界。里面的几首音乐也是赞的很!经典! |

|

故事我喜欢,拍得没有吸引力。 |

|

看着街道想起看过的伊斯坦布尔的猫 |

|

7/10。原来开场的长镜头就交待了好多东西,包括告诉观众,主体是会切换的。 |

|

默罕默德.阿里,死于那个雨夜。 |

|

人格分裂者的故事,一个不给观众“留下情面”的悲剧,音乐让人有感触。只是我觉得这中文版标题不行,虽然回收硬纸壳也跟“纸”有关,但一般意义上的“纸”跟文学有关系。容易产生误导…… |

|

这个小孩乖得就像假的一样(结果确实是假的)……影片提出了一个问题:遗弃孩子的妈妈到底爱不爱孩子?如果不爱孩子,为什么她把孩子从继父手里救出来、放到流浪汉的垃圾推车里?如果她爱孩子,为什么她再也没有去找过他?……也不能说不爱,但她无疑是选择了继父,想通过抛弃前夫的孩子,和继父“好好”过自己的日子。不说对错,只是……土耳其的爷爷奶奶都是死的吗???……好像挺让人深思和压抑的,但真实性让这种感受大打折扣了。 |

|

有些想法是好的,但整體來說,情節的設計,情感的表達等等,真的是太刻意了。

而且根本是就一部商業片的打法。 |

|

用一生来医治童年的创伤 |

|

手法略見狗血,後半男主的演技才較為回復正常。橋段當然不算新穎,但寫底下階層以至孤兒心境尚是到位。另伊斯坦堡風光甚為迷人。可一看 |

|

看到最后一刻,泪奔。需要被自我治愈的童年,到底制造了多少心理阴影。 |

|

题材和故事都蛮好的。 |

|

太悲伤了,虽然一开始就猜到了,片尾曲响起时还是泪如雨下。 |

|

挺好的 |

|

立意不错,拍得太差,演技更差。 |

|

中间的各种圣母情节真是看不下去,原来是精分男主想解救童年的自己…… |

|

男主还挺帅 |

|

剧本的优秀胜过主角的演技,结局真的会让我泪崩。绳索专挑细处断,悲剧专找苦命人,男主用一生的善良治愈童年的痛苦却还是失败了,太致郁了 |

|

很好看很喜欢很有趣很精彩 |

![豆瓣评分]() 7.3 (275票)

7.3 (275票)

![IMDB评分]() 6.6 (14,096票)

6.6 (14,096票)![TMDB评分]() 8.10 (热度:16.47)

8.10 (热度:16.47)