|

这辈子估计也忘不了那个武汉女孩撕心呐喊叫妈妈的视频。 |

|

电影并没有记录最混乱的时期。选择性的记录了一些事情,有感动有致敬,但作为纪录片来讲,确实少了些什么 |

|

没有刻意的煽情,只有默默的纪录,归还手机那段看哭了。 |

|

接近片尾的一段:医生通知过世病人家属来领逝者的遗物,医生不断道歉,家属不断感谢。这一段我现在想起来还会哭到不行。我们总说人类的悲喜互不相通,但至少坐在影院看此片的这2小时,我相信观众的悲喜是相通的。 |

|

是那種「你知道是這樣子的你也知道自己會當著那麼一大影廳的人哭成什麼球樣子但是你仍舊覺得很感動會從頭一路哭到結束」的片子 |

|

五星给留在了2020年的人们 |

|

哭的稀里哗啦,冷静之后想想,其实也不是片子拍的多好。抗疫题材,念新闻我都会哭。 |

|

挺想哭 但是一般 |

|

情绪波动是因为抗疫,是因为我们都是从20年初走过来的。

但如果只说片子本身的质量的话,就一星。

最多一星半,不能再多,不能再多! |

|

历史惊心动魄,成品平平无奇。 |

|

不知道跟《76天》有多少重合,但这部更应叫《武汉医院日夜》的纪录片,很像《金银潭实拍80天》续集,从创作来讲很逊,但能得知李超的抉择,王枫娇与左双贵的重逢,算是有所宽慰。其实整部电影也是在提供某种安慰,大难骤降,生死两线,普通人,尤其是医务人员的善良、道义与扶持,永远感人肺腑,但是,无法奢望谁能解释为什么只需要他们在让步,在受难,而他们的苦难为何只剩苏洁一个小得不能再小的缩影。(打分只对电影,不对这些可爱的人与消逝的人,不然多少颗星都不够。)(开头有个大错别字,“疫情暴发”应该是“疫情爆发”) |

|

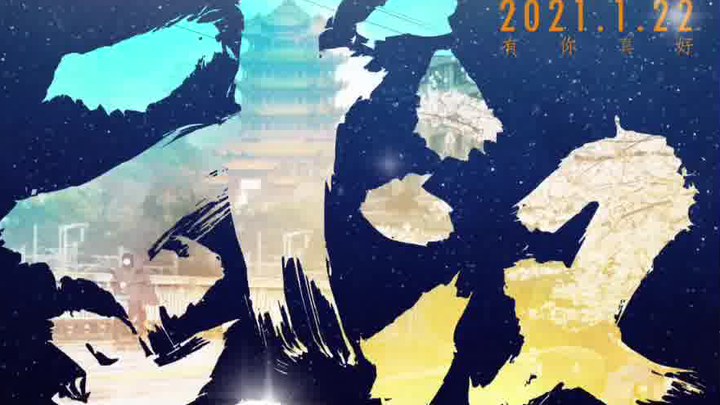

从开头空城开始就很难过,看的时候一直在抹眼泪。距离武汉封城整一年了,疫情还没离开,那些逝去的生命和这一年里所有伟大的美好的人和事都值得被铭记。@香溢蓝海 |

|

从头哭到尾 拍摄手法和技巧可以说是一点儿没有 但贵在真实 说实话拍成新闻联播我也会哭的 |

|

没有刻意的煽情,展现的是真实反而更让人揪心。

裹着防护服完全认不出人的医护人员;紧紧握住医护人员手不放的老人;枕头上播放着孙儿生日的老人的泪眼;救援队志愿接孕妇去医院的身影;通知家属死亡的医护人员不停的道歉…

那些伤痛,不能被遗忘。但是总要往前看,有机会去武汉吧,看那个城市的樱花和夕阳吧。 |

|

忽如隔世 |

|

一星半//不是说情绪基调积极向上就是不好的影像表现 但说实话 疫情这一整个过程不应该被消费//也不是说一定要表现境遇的惨乱就是对当时武汉最好的表达//作为纪录片 至少在情绪上应该更真诚而不是像无人摄影机一样悬在半空中//影像在一定程度上看起来非常电视台//当然也是有特别好的素材 人物一样可以做出漂亮的弧光//有镜头记录还是好的 关于和《76天》重复素材使用的看法 见《76天》短评//生命难得//参加的是20210116藤井树点映场 说真的 我觉得那些说自己从第一个镜头就开始哭的说自己得ptsd了的现场观众包括上来就先哭了三五分钟的主持人 即使真情实感也自我感动到透出一股虚伪的气息来 |

|

真实自有万钧之力 |

|

“读五遍可以吧?”“四遍”“好成交!” |

|

对死亡避而不谈,是我们的传统。 |

|

真的是纪录片,没有过多的刻意编排,太多故事都是感人的,后面四个妹纸朋友真的不知道留了多少泪 |

|

“病来如山倒,病去如抽丝。”回望过去这一年的武汉日夜,很多片段戳了泪点——王枫姣分娩24小时之内被确诊,护士整理死者遗物交还家属,医生为医疗器械打气说“辛苦了”。无论是医护、病人、家属哪种身份,都是人间与病毒的交锋,有人重聚有人失去,口罩和手机成为片中最常见的阻断与桥梁,朴素的对话往往最动人,最能感受人与人之间的温暖。 |

|

看到一个网友说,抗疫题材的,念新闻我都会哭。想想2020,确实如此。更何况如此感人至深的电影。 |

|

临近尾声,家属来领逝者遗物,医护人员不停的道歉“没能救活你的家人”,隔着铁栅栏双方都在哭泣,家属追问姥姥的情况,医护人员说去帮你去看看。结尾字幕逝者名单,看到了姥姥的名字 |

|

可以当做电视片,电影的话不及格咯

另外,缺乏对疫情初期的困苦以及恐慌的刻画,不够真实。 |

|

流水账是纪录片的一种形式的话,他值一🌟,我的武汉情节➕一🌟,中国的纪录片任重道远。 |

|

剪辑得有点乱,但是本身真实的感动太珍贵,感谢所有逆行者的付出和武汉人民的坚韧与拼搏。 |

|

一点都不煽情

但全程都泪目 |

|

有壮汉在路边坐下吃热干面,他捐出了父亲的遗体。有女人在江滩给故人烧纸,她对着火光连连鞠躬。还有男人来领塑料包好的父亲遗物,亲人尚未留下片语。空城倏然嬉闹,融雪变作落樱,老人和孙儿计较着古诗背诵,父母给儿子试穿新衣。这座城有人死去,有人新生,有人焚纸遥寄哀愁,有人忍住眼泪继续生活。 |

|

我们都知道,我们没忘记,我们将保留错误! |

|

一个人包场,还手机那段好难过,字幕第一个时间戳2020.1.23,今天,人间已一年,漫漫长夜里暂且幸存着。天佑我中华吧。 |

|

先说电影之外的,由于是CCTV6出品,相当于背靠政府,所以几乎拉了整个娱乐圈过来为电影站台,可谓把明星当民工用,然而这类发声看似声势浩大,实际效果感觉也就平平。另外发行费用应该不少,到处送票,甚至是分派送票指标,然而依然有大量的票送不出去,白白浪费这么好的宣发资源。再说电影本身,生离死别很难不让人动容,但是整个内容体量、拍摄方式、剪辑效果都不足以表现突出这次疫情的特别与严重,当然因为新冠的突如其来,再加上也肯定不是想拍什么就拍什么,自然也会带来创作的难度。只是单单就电影本身的表现来说,真的就是一般呀,期待未来诞生更好更有格局的抗疫电影。 |

|

可以了这么好的一个题材,抛开事件本身,导演的剪辑和表达真的有问题 |

|

两个观看前已知的信息:1. 作为一部总局认可、院线上映、冠以“首部战疫纪录电影”的作品,它的时间线显然不可能始于19年12月30日微信截图,而只能从20年1月23日封城开始;摄影机总可以换一种方式在场,而这个需要追溯与问责的真空期被选择性忽视;2. 导演不在一线,而在后方统筹素材;按小川绅介的说法,有没有在现场感受过,会直接影响组织影片的方式。

立意是全景式的:要有医生,也要有患者;要有红十字会医院,也要有方舱;要有患者家属,也要有志愿者……但比较让我惊讶的是,并不蜻蜓点水、浮光掠影,也不生硬地上价值,加足马力歌功颂德;剪辑上总留有一丝余地,让你看到人在第一时间真实的反应。不只拍了有序,也有层出不穷的恐惧,只是压制了悲伤的铺天盖地,但没抹去汩汩涌出的暗流。 |

|

跟76最好不同

确实不同

正经出版确实有章法多了

很克制 |

|

尤其厌烦拍摄者竟然问小男孩知不知道什么是去世和上天堂 |

|

平铺,细碎,沾了题材很大的光。谁看了不说一句武汉人民伟大,医护人员伟大呢。作为纪录片来说不算好,很多镜头太直白了,感觉悲伤没有被尊重。

对了,很多素材和《金银潭实拍80天》是重复的,剪辑也没有比前者更好。

我最喜欢的镜头:爷爷躺在病床上,手指夹着传感器,还要努力扒柚子,扒开的第一瓣还要给摄影师。乐观勇敢的中国人民。

还剩半小时的时候后排的小孩问了几声“还没完呀?”说实话我当时心里翻了白眼。散场时看到她扶着墙一阶一阶下台阶,也太可爱了吧!小朋友能有什么坏心眼?! |

|

首先要特别地向30位拍摄于抗疫最前线的摄影师致敬,他们冒着被感染的风险,努力拍摄抗疫素材,为国家和时代保留下珍贵历史影像。而影片中所纪录的故事也都很感人。雷神山医院患者石长江的病床旁的收音机,不断播放着孙子背诵古诗给爷爷听的声音:床前明月光……爷爷我好想你,你快点回来吧,我们在家里等你;为方便工作保护家人,医生夫妻在医院停车场过夜;方舱医院的广场舞,复习功课备战高考的高中生;王枫姣剖腹产,新生儿哭出声,一个鲜活生命的降临,而另一边是先前一位病人抢救无效去世,生与死的对比让我泪流满面;医护人员苏洁的父亲抢救无效去世,苏洁却连看父亲最后一眼都不可以,“爸爸”一开口,就让我泪流满面;抗疫结束后,医护人员对着医疗器械说辛苦了,抱着医疗器械,跟他们告别;医护人员不断地为尽力却没能救活患者对家属道歉…… |

|

我竟然哭了三次 |

|

主题是接近管控级别的,品控权却出乎意料地握在高审美者手中——导演与剪辑赋予画面以力度,在明显是由行内人小机器拍摄的素材基础上,成型托意,颇为震撼。表情极为克制,达意倏忽千里。 |

|

拍摄了1066个小时,剪出了这个? |

|

不知道导演有没有参与过拍摄工作,相比单体纪录片项目,这种授权用大量素材合成的项目不容易好看。没了从头至尾贯彻的制片思路,打散的素材再想以总导演的想法去剪辑出新,也就完全没了能够打动人的所谓初心。武汉疫情,对纪录片导演们,就像一次论文答辩。很多人交出的报告都不错也都各具特色,而这部《武汉日夜》则像导师,拼接各学生作业成自己最能被看到的论文,却偏偏最不吸引人。 |

|

几部“抗疫纪录片”中,《武汉日夜》的素材最为丰富,却没有呈现出更多维度。片名叫作《武汉日夜》,但我们能看到的基本都是“医院日夜”——无法从中一窥武汉的“毛细血管”:社区是如何运作的?不在医院的普通人又经历了什么?如果影片能够回应这些问题,应该就更能打动人心。当然,摄影机在某些地区某些时段的缺席,都是情有可原。

相比同宗同源的《76天》,本片的调性更积极、视听元素也更温情:接孕妇去医院的救援队,方舱医院的广场舞……直到临近片尾,在医生的道歉声与领遗物家属的感谢声中,还是落了泪,为影片内外每一个普通的中国人。 |

|

真心推荐,那段时间的那些故事至今历历在目。感谢白衣天使的付出,感谢武汉这座英雄的城市。电影中穿插的几个故事,将战疫情描述的很透彻很全面,有幸福有泪水,有艰难有欢笑,我们扛过来了,这一次我们还会继续加油💪 |

|

就纪录片电影来说非常一般,松弛无张,但主题太感人了,无法理智点评 |

|

题材超级棒,但这么棒的题材剪成这样,哎…比《76天》差了,差了导演对生命的敬畏和,悲悯…… |

|

2020真的不平凡,希望疫情早日过去,中国加油 |

|

一星给抗疫英雄,一星给拍摄者,再加一星是因为去年那些日夜值得被我们永远铭记。 |

|

看完这部电影,我最直接的感触就两个字“感动 。”影片通过最真实的记录,将一份纯粹的感动,展现在现在所有的观众眼前,电影将最真实的记录展现了出来,在面对困难的时候,人们会有的悲欢离合的情感,那些不畏困难砥砺前行的勇士、互帮互助的精神、对生命的热烈渴望等等,都在摄影师们的镜头中,以最鲜活的、最纯粹的方式是被展现了出来,不用去渲染,不用那些戏剧性的成分,这是一份最真实的感动。

在那段岁月中,每个人应该都关注过、看着危险一点一点地消失,在这背后付出的,是无数的白衣战士,最真实的内容,最感人,亦最能打动人心,当一切困难都已经过去,再去回顾当初时,总有太多感人的故事,总有太多英雄的人物,深刻在我们心中,让我们难以忘怀,过去不可更改,未来将更光明灿烂。

详可见吾之影评。 |

|

拍的真的蛮好的,不是一部主旋律歌功颂德的纪录片,而是一部展现武汉封城时期医护人员、病人以及病人家属与新冠抗争的电影。数十个拍摄者的素材剪辑在一起非常客观、冷静地记录下来了这一段特殊时期内普通人的生与死、痛苦与弥足珍贵羁绊,直面所有的失去,而在最后与废墟中开出希望之花,它的存在诠释着回望苦难最大的意义,就是让人更加珍惜每一个当下,把握每一份微小的幸福。 |

|

难得的反映武汉抗疫实况的纪录片。跟拍了几组病人和医护人员,记录下几段真实的生死时光。苏洁哭别父亲,家属来收取亡者衣物,医生不停道歉,疫后赏樱……都是令人难忘的段落,彰显普通人卑微的愿望和崇高的努力。在电视新闻的冰冷数字背后,正是这一个个小人物在承担着苦痛,温暖着世界。希望能多一些这样的纪录片上映,让我们看到不同身份的人物经历的更多故事。 |

![豆瓣评分]() 7.7 (16306票)

7.7 (16306票)

![IMDB评分]() 5.9 (32票)

5.9 (32票)