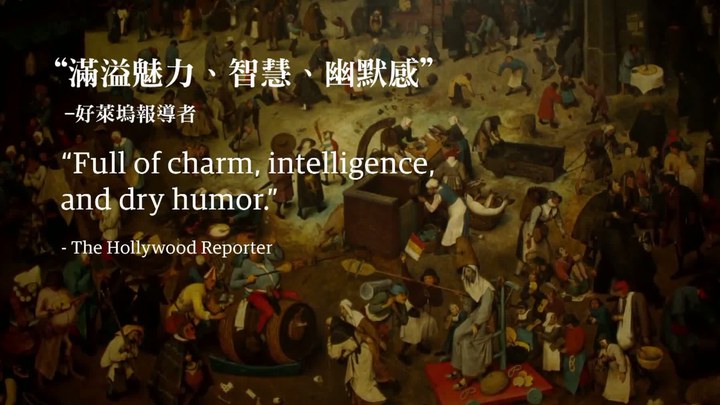

|

两个小时的博物馆讲解…… |

|

女主一唱歌 我鸡皮疙瘩就起来了 真美好 |

|

一个艺术学生在这里工作过,他觉得博物馆有些可笑,说他看画时,只看到金钱,更确切的说,是钱的化身,我想这是他在学校学到的,他说这是典型的荷兰新富阶级委婉的炫富方式,他说这和现在画的一堆劳力士表,或是香槟和平板电视没什么区别,这些画就像现在的说唱MV,只是博物馆里的藏品显得更含蓄,它只是后资本主义时代事物被伪装的样子。我问他为何总是说“后资本主义时代”,以及人们如何辨别是“后时代”的,如果人们称之为“前资本主义时代”是否会造成困扰,他懂得很多,但对这也没有答案。我问他博物馆的起源,他查了资料,惊喜的告诉我,法国大革命使得卢浮宫得以开放,它也被认为是最早的公共博物馆之一,秉承艺术属于大众而非富人的沙龙这一宗旨。 |

|

如果以为是一部类似“National Gallery”这样的片子,便错或失望了。欣赏艺术品,我们借助想像当时的年代来思考它的创作,古旧的建筑和雕塑,当时或许普通,时代赋予它价值;如今博物馆之外,城市和郊区的景象、建筑、树木、雀仔、甚至喧哗、垃圾、机器化工艺品,会不会也跟当年这些艺术品的处境相似? |

|

中字见论坛 |

|

简体中字:http://subhd.com/a/311908 片:http://pan.baidu.com/s/1eQpeM7g |

|

整部电影是一次导览,引导观众进入博物馆,进入维也纳,进入作者的艺术观。片中导游对勃鲁盖尔的讲解就是对影片的注释——特定的偶然与逝去的必然性。于是一切声画对应的刻意编排都有了含义:油画与视频的拼贴,残缺的雕塑,忽真忽假的偷拍,墓葬,二手市场,女主的歌,远亲的死,无疾而终的爱…… |

|

主角线百分百鸡肋,让变态于阿姨演可能会完全不同吧;来几个裸体观众走Bruegel的群戏里面肯定好玩多了【喂!你怎么就是个HBO大胸血肉战争路数! |

|

Jem Cohen的眼睛绝不属于游客,而如片中的门卫一般包容观察、充满了道德感。虚构与现实的剪切如巧手织成不着痕迹,提供了一种essay film的新可能。遗憾:为何一定是博物馆?艺术的讨论停留在怀旧的场域,远弱于城市。Cohen读过约翰伯格没错,但是否读过Alte Meister? |

|

一部很特别、很欧洲化的作品。编、导者在阐述艺术与生活、理想与现实,自然很多场景设置在博物馆里,用很多镜头展现画作,用很多语言讲述画作与现实生活的联系。整部电影没有高潮,没有起伏,像极大多数空乏无力的生活本身。但如果细细品读,仍能感受回味。 |

|

有意思 又是奥地利 日落前bottle episode一样 |

|

一边观影,一边看展,艺术气息浓郁 |

|

其实原先还有点期待的但是女主太寂寞了都有点烦人了,其实和爷爷之间也是可有可无的关系。镜头都好简单啊尤其那个医院走廊的长镜头感觉比学生作业还稚嫩。 |

|

2013/09/23 很有意思的概念。博物馆里的戏(除了一长段讲解员说画)都很有意思,但是一走到博物馆外就开始催眠了,对话平淡,取景凌乱,以及摄影实在太让人受不了了。 |

|

影片结束后制片人解释说这严格来说并不能算一步剧情片,因为在影片开始不久当博物馆展览看守员和女主角聊完画作之后就没有剧情了,之后都是靠角色阐述对艺术的理解,和对博物馆这一存在进行了一番探讨,也算是一部话唠电影了,节奏非常慢,睡过去不少人。 |

|

B+ |

|

异乡艺术碰撞中探索观展人与展品的共生关系 |

|

没有字幕!!在讲什么!!! |

|

虽然(此处省略若干字),我记住的是维也纳的美,博物馆的趣和在异乡与一个陌生人交错的一段温柔时光 |

|

通过一个保安将博物馆的藏品及其创作者与外部的现实连接起来,收拢了银幕前的视线,创造出一个特别的时空区间,让独特性的解读透过电影观看焕发新的光彩。 |

|

博物館論還可以更深入,而他鄉的女人沒有打動我。 |

|

似乎什么都没讲 但描绘完了有一点意思的普通人生 是什么样 |

|

7.5 无戏剧性叙事和纪录片风格的摄影、剪辑和调度 |

|

故事略显沉闷,但把维也纳当做广义的博物馆与艺术史博物馆相互照应这个手法颇有意思。镜头对城市景物的处理也像对待艺术品,注重光线的变化且沉静肃穆。固定机位用得多,构图也从古典绘画汲取灵感。有个场景是两人上山找鸟,草地上的螺旋、扭曲的枯树加上蓝黄配色,显然是致敬凡高。细小妙处众多。 |

|

@ Whitechapel Gallery 比advertised time提早二十分钟放映,幸好来得早。博物馆里空镜多美的,差点以为在Dulwich,下次奥地利也记得要去“MMM Expresso”。除此之外对话沉闷不堪,意义难寻,基于Jem Cohen真爱粉的身份,就这样吧。 |

|

游离态 |

|

下午茶电影。 |

|

冷寂、缓慢、游离。没有故事的意识流,也没有明显的沉闷无聊,像是过冬般涣散了感受也能捱过去。亡灵书那段旧货市场很有感觉,单纯喜欢镜头,旁白并不相衬。全片博物馆和维也纳都木然呆板,艺术收获为零。 |

|

以接近纪录片的镜头,拍摄局部状态内的人物感情、画作感情、雕像感情,城市感情。拍摄局部状态内的失落。 |

|

我能想到的最浪漫的事,就是和你一起逛维也纳的博物馆。 |

|

一部城市情书式的论文电影,轻巧随性,有点像散点版《合法副本》。导演优雅地在叙事与记录中自然变换,除了占据极大篇幅的艺术品展示与解说,奥地利的日常景观也是“展览”的一部分;导演之事无巨细,甚至到了连医院中各种物件都不吝花费大量特写去展示的程度。 |

|

Museum ist der beste Ort der Welt. |

|

导演是个有趣的人哪。原来编剧都是旧时的朋克,怪不得整个剧情里贯穿了一丝老朋克的幽默。在街上那些很多是有旧时的16mm手动要把录的这点很让人难忘。 |

|

剧情不是主线 博物馆的感觉 和 与画作的交流才是 布鲁盖尔那幅画总觉得哪部电影里出现过… 属于奥地利的艺术气息 anyway 很静的电影 |

|

鏡頭語言美 |

|

我想不到比这个更好的了解维也纳这座城市的方式了,城市本身就是一座巨大的博物馆,关于历史、当下,永恒或者无价的艺术,或者平凡人的生活,还有我们如何看待城市 |

![[Deleted]](https://img9.doubanio.com/icon/up59018976-5.jpg)

|

文艺看门人视觉 |

|

以为是纪录片。老了要有家,要有钱,要有朋友,寂寞、衰老、失望都不求自来。 |

|

4.5,是我很喜欢的类型。Self-upstanding. 缓慢的剧情。讨论艺术品和现实场景,时代的不同和所赋予价值的区别,独白和偶尔的对话。 |

|

真的好爱维也纳艺术史博物馆啊~ |

|

实在想不出什么优点… |

|

一场关于观看与唤醒的旅程。 |

|

浸染了艺术气息的安静电影,难能可贵 |

|

L'observateur |

|

当解说旁白介绍着写在纸莎草上的死者之书,现世中的人们将弃品集中在自由市场,旧画报,黑白照片,李斯特。拄着拐试一试旧运动鞋合不合尺寸,单薄的纸张在冷雨里被风吹散,有些弃品找到了新的主人,有些跟随它们的旧主人一起迈向旅程的终点。最后一起乘上卡戎的渡船,他带着人们,漂浮在阿克戎河上,通往幽冥。 |

|

很多值得咀嚼的有趣的情节,结尾最赞 |

|

12/31/2022, @ The Criterion Channel. 游走,漫谈,凝视。艺术品是过往时间的残留物,时间也通过艺术品望向伫立观看的人群。在岁末又即将年初的这一天,在阴郁有雨的冬日下午,看这部电影,看到同样是冬日的维也纳,却感受到一股恒温的流淌。 |

|

老Bruegel之畫多少妖淫鬼躁。本片偏偏冷落蕭森。博古樓之十二時,能把浮世化作沉埃。 |

|

艺术史博物馆的部分还行,勃鲁盖尔到底是馆红,那么多镜头算明星待遇了,维米尔那幅画今天已经换位置了。医院部分就全部按快进了…… |

|

写给博物馆的一首情诗。 |

![豆瓣评分]() 7.1 (288票)

7.1 (288票)

![IMDB评分]() 6.9 (2,005票)

6.9 (2,005票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 95%

烂番茄: 95%![Metacritics评分]() Metacritics: 84

Metacritics: 84![TMDB评分]() 6.90 (热度:3.12)

6.90 (热度:3.12)