|

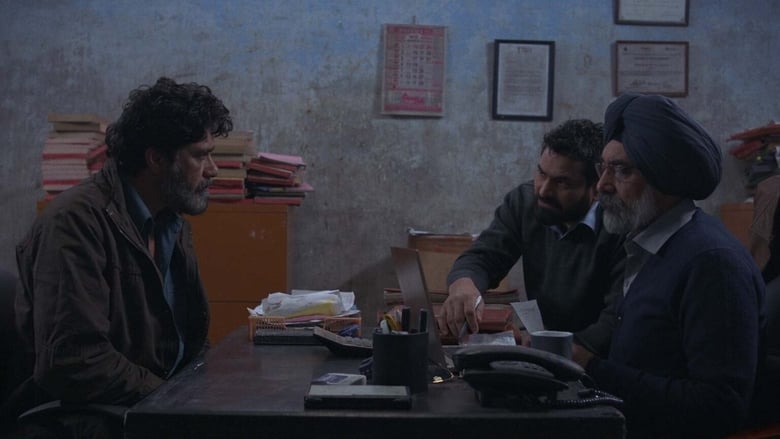

#4th PYIFF# 卧虎。77届威尼斯地平线单元入围。非典型印度电影,用导演的说法,影片描述的是“被告知要给新一代人让位的老一代人面对这种自然规律时的伤感”,虽然背部受伤的老司机要面临缠身的一个又一个麻烦,更被雇主要求亲自培养一个取代自己的学徒——看上去是个苦情戏或者社会情节剧的配置,但出乎意料地写得颇为思辨,“一个坐在卡车驾驶室里的司机反思自己人生的意义”(完全可以cue一下《寒枝雀静》的片名直译),而他的结论则是“我的痛苦就在于我的工作就是我的全部”。由于要尽可能地躲开警察所以都选择暗夜行路,影片对大量低照度的场景处理得相当细腻;而有些奇幻色彩的结尾大转折又让影片在哲思之外陡然加上了一丝诗意。 |

|

大厂里年轻人996、中年人“输送社会”,印度人帮忙拍了。但印度可是有罢工的哦! |

|

导演的上一部《索妮》是第二届的卧虎单元最佳影片,第二部长片又来了,依旧是手持跟拍和形式主义题材,风格更加娴熟。这部的情感的力量并不像上一部那么直接,那么容易让中国的观众迅速带入进去,它变含蓄了,主题的抨击力度也成了向内收敛的。电影从头到尾跟随着一个大叔,因为萨达姆·侯赛因,他从科威特来到印度,做了货车司机。编剧就这样去留白社会大环境,把各种社会问题和矛盾做成故事的背景,不去直接交代,只是把这一切变成男主角遇到的重重问题,问题越积越多,但一直不给情绪的出口,最后那场大雨成了点睛之笔。 |

|

片子不错就是有些闷,下午第一场实在太困了。一名卡车司机的不堪生活,印度底层劳动人民写照:腰肌劳损,零工罢工,妻子去世家人索赔,警察收贿,匪徒打劫,实习生小伙努力靠谱却对他的岗位产生威胁...“美国科学家居然研究一只蚊子的旅程?白人对什么都感兴趣,所以领先我们几十年,而我们只能过这样痛苦残破的生活。” |

|

平遥节看的第二部,入围“卧虎”竞赛单元的印度片。导演的第一部电影以前在平遥已获过奖,这次又入围了。完全另类的印度写实文艺片,作者其实是个社会哲学家,颇多的形而上的思索想用简单的形而下人物情节表现,晦涩了些。影评人可能有一些解读,我看着略觉乏味。全片照度过低,灰暗得过分,影响观影感受。 |

|

有浓厚的现实关怀,但故事讲得略沉闷。第一部的风格在这里没有进一步更彻底地贯彻下去,还挺可惜的。2.5 |

|

仅仅从印度一名普通货车司机身上采撷的生活碎片,让人得以窥伺人生河流冰山下庞大阴影。在某个冰山溶点,你会发现晦涩的未来,就写在立足之处,被时光里对工作及家庭的耕作侵蚀裹挟,继续漂流。导演是悲悯又踏实的,他的社会性根植于对生命的观察及哲思。 |

|

为啥在平遥那么不专心的刷手机啊!几次想收好后好好入戏,又总是失败的拿出手机,也可见这个印巴卡车公路片没有一下子抓到我的人物。哪怕乡村宗法审判,本可以作为触发焦虑剧情的事件,但重点又落回司机日常状态的绘画般细节描述,也就从此进入不了了。 |

|

也许我们都在等一场大雨,冲刷我们的郁结,但是大雨来了,带来的却是双倍的哀愁 |

|

有几处相当动人,“廉价的酒太臭了”。 |

|

始终认为相比“悲悯”,“乐观”才是新现实主义最宝贵的品质,这一点上导演一直做得不错。不过相比前作,电影的语法形式已经变得有些混乱了。 |

|

平淡地叙述,情感却很真挚,但故事倒是没太多印象深刻的见解与新意,结尾不错。 |

|

他可以是怀疑妻子不忠,和妻子冷战将她逼向绝路的丈夫。也可是破了纪录获得里程碑,却腰肌劳损的卡车司机。一个丧妻的卡车司机,他的家就是在路上。他可以不要钱,只是需要这份工作,这种生活。他不会酒气冲天去和老板动手不留后路。却发现资本之下自己并无路可走,只有异常疼痛的后背,提醒他的生活。 |

|

【平遥电影节展映】亚洲首映。关注个体的现实主义力作。构建起资本主义体制的劳动者是生产者,依存于这个制度的工资生存,同时也在被剥削、被索贿、被更年轻新人替代。生活、婚姻也承受着由此而来的压力。巨大的失业危机困惑萦绕始终。同样的故事在世界各个角落反复上演。 |

|

资本主义下塑造的劳动者(男主),工作的理由是因为只有工作才能证明存在,而痛苦恰好也因为工作是“我”的全部,甚至婚姻也只能作为牺牲品。劳动者的结局也只可能是社会达尔文规则下的淘汰悲剧,毫无希望可言。而资本主义所塑造的资本家,片中由服用了吐真剂(酒)的失业老人说出本质,没有聆听,无法沟通,却不妨碍他们发号施令。在如此窒息的环境下,一步步将男主向黑暗的深渊推近。而正当即将崩溃之时,忽然一切出现了转机,罢工的坚持获得了胜利,被淘汰的老人也因年轻人的良心发现而重拾希望,年轻人主动揽下老人的“腰痛”,分担痛苦,让希望还保有,甘露终将落下。 |

|

灰暗沉闷如工作狂的生活,而生活或许也有那么一场酣畅淋漓的大雨,可你也没时间去感受。 |

|

内敛含蓄,是真正学会思考的外部表现,反而使思想性和艺术性更成熟了。但观感很闷。 |

|

这片真的太不印度了,比《学徒》更不印度,更像中东或中亚的电影。五十万公里的行驶里程就像国内程序员的三十五岁一样。腰部受伤,工作增加,妻子去世,妻子家人要求赔偿,还要教小伙子技术,教会徒弟饿死师父,但是不教又不行。三十五岁是多数程序员失去职业前景的里程碑,同样,五十万公里对于一个印度司机来说,也差不多快要被迫退休了。兢兢业业工作的劳动人民哪怕只想过普通的生活也是不容易的,现实很容易就会把人压垮。何况,他们为了工作不曾有过生活。 |

|

【印度】因《索妮》而起的深刻印象和好感,毫无保留地移情到了这部。对导演的风格(甚至是映后的)谈吐都无比喜欢,很难不在奢望他什么时候能给Netflix印度区做个诗选剧,聚焦无数个“大”背景之下的“小”个体。全因他总能用充满人性和关怀的笔触,去观察那些陷入道德与困顿的职业人士。他们的遭遇、选择和经历,都组成了对每个在过活着的人们的浮世绘。对社会变革与现实所保持的悲观,让他拥有了更愿意聆听和替这些人表达的愿望。这些很熟悉的元素之外,那个突然而起的背痛和两个不再重要的人名,还额外有了于平凡中泛起的诗意。 |

|

可能已经习惯了平淡的叙述,又或许对于底层卡车司机而言,平淡总是占大多数…… |

|

难得有全程严肃中途不出来跳舞的印度电影,可以和中国大陆的《我们四重奏》、美利坚的《残留》并称平遥左翼三杰,世界低端劳工现状观察图谱。感觉纯粹是影展选片人口味问题,在全球化最后的夕阳下,世界上人口最多的三个国家的导演不约而同聚焦底层。 |

|

风格这么熟悉,原来就是前年平遥入围《索妮》导演的新作。依然看不出印度本土电影的特征,还是借鉴自欧洲艺术片的叙事风格。看的时候有点感叹,把取景环境中的人物换成华人,说成中国好像也可以。这部比《索妮》枯燥了很多。 |

|

一句话就能说清楚的故事,导演的野心却不止于此,在孤独的显性主题下他要说的实在是太多了,以至于这部电影中充斥着细节,而这些稍微有些刻意的细节却让许多对印度社会不熟悉的观众难以产生共情,背景上电影最大限度地还原了一个德里司机的工作环境,比如说那个修补轮胎的老阿姨,在真实的德里的卡车司机圈子里,她可是无人不知的人物,而搬运工人与卡车司机、运输老板之间的多方角力也是常态,有趣的还有锡克教老板与他的儿子对待传统的不同态度,“酒”在印度的特殊象征符号和锡金邦、克什米尔的移民等等,最震撼的还是年轻人拒绝了金钱让他辞职的理由,而说出那句你娶了我姐姐,我就辞职的话,其后的道德的沉重感扑面而来,电影中“消失的女性”主题也与超越了这个孤独男人的表面故事,成为了影片更加耐人寻味的理由 |

|

印度片,走现实路线,沉暗感太重了,不在电影院看我都快睡着了 |

|

从拍摄手法、呈现形式到故事结构相当不印度的电影。一个运货卡车司机的生活,他已过壮年,职业生涯亦是巅峰,行车里程超过50万公里。但一堆让人烦恼的事也缠着他:背部隐隐作痛,妻子又自杀,工人罢工只有他工作,老板刚解雇其老迈同事,同时又给配了个年轻实习生,让其感觉到失业的恐惧…影片将这一切缓慢地娓娓道来,虽显沉闷,却能从中感受到沉重的生活压力。 |

|

一部極其真實的電影,所有的人都非常貼近現實。一個社會底層普通卡車司機的人生故事,整個劇集陰暗、壓抑,但就是普通大眾人生的底色。非常棒的電影,如同紀錄片一般。 |

|

一个矛盾,如果在观影过程中没抓住观众,这不是好电影么? |

|

主题很好,从一个“工贼渣夫”的视角纵观印度蓝领阶层从家庭到工作的困境,有点肯洛奇的意思。镜头语言有点单调了,还是拉长镜头那一套。 |

|

比《索妮》更暗更慢,低低低配版印度肯·洛奇既视感。手持长镜头晃得眼晕,但冲击力挺足。数不清的低端人口如何生活,这生活里又有多少重艰难险阻,全世界都是共通的。本来我以为我看懂了,结果结尾老司机腰好了,小司机背疼了,给我整懵了……美到哭的夕阳下,老司机拍着小司机的肩膀说“还有很远的路要走”。“楼下的保安是个好人,因为他愿意听我说话。”你有认识任何一个愿意听你说话的人吗?【20201013平遥影展 |

|

隐隐约约折射了一些民族问题和地缘政治,重点还是在刻画一个不容易的男人怎么不容易,经济窘迫,工作危机,生活的潮水一点点把人淹没,但还是要咬着牙走下去。主角太被动,一直被推着走,不如布莱克有力量。 |

|

真是不好意思,在半梦半醒之间我看了个糊里糊涂。冲导演片尾的阐释,三星吧。 |

|

PYIFF20201013 |

|

睡过去了 |

|

怕什么?有那么多里程碑去激励着你,胆怯什么,有那么多小人物的各色故事,去开车吧。 |

|

【85】

1.一个老头枯燥无味的一生,只有最后那点有一点点意思

2.电影节奏很慢,2倍速都无聊,分4次看完

3.人人都有不如意,一个货车司机,还讲到了罢工,涉及了老年人话题,年轻人抢了老年人的工作。还涉及到资本家的剥削,人家美国人能有钱研究蚊子🦟的飞行轨迹,他们却还生活艰难。 |

|

片尾的肖邦升c小调夜曲展示了导演无意将片子打造为一部肯洛奇的本心。时代的一粒尘,无人可语的无奈与叹息,在最后一场雨中得到了释放。黑暗沉闷的色调让片子注定失去了一些观众,也保留了更强的作者性和更贴近这部电影的气质。 |

|

真的很难拥有存在主义的乐观,大多数人会认为世界是荒诞的,还有小部分人疯狂地陷入虚无。工作和生活就像一场陈年又突如其来的背痛。比起认识苦难,更令人恐惧的是逃离这种苦难。因为熟悉的苦难也是舒适的,苦难就是他自己。总之好日子,和坏日子一样,很快就过去了。 |

|

SIFF |

|

补记,20201012平遥。 |

|

从被淘汰的劳动者视角审视资本主义治下的新老交替,剧作非常扎实。恰到好处的思辨性。 |

|

2020年威尼斯地平线+平遥;这次是跟着一名中年卡车司机来反映印度的社会问题,比较克制,几处深焦调度做得很好,但是整体不及前作《索妮》,手持长镜头也没有坚持到底。 |

|

片子还可以就是太闷了,而且半夜看那么阴暗的色彩容易看困。我理解这是以小见大,用这个底层的卡车司机生活来反映资本主义是如何剥削这些他们的顶梁柱。但是感觉还是有点形而上,晦涩了一些。而且情绪到了最后才得到宣泄。不过男主演得确实不错,真是个老好人。 |

|

有欧洲艺术片的范儿,开场从黑幕中徐徐拉开的长镜头奠定了压抑沉闷的气氛,在现实主义语境下对“老司机”的生活展开探讨,在苦闷压抑的糟心生活里又透着几分超脱于现实的诗意表达,结尾拍的漂亮,戛然而止又让人回味无穷,但整体而言就像男主角的生活,拍得太闷了。 |

|

用好莱坞式的拍法拍的 |

|

现实主义,纪实风格。 |

|

1星给底层视角,流水账,节奏差,2倍速都嫌慢。2021.10.9 7.0/310 短评108/差评11%(差评%显示何时关闭的?) |

|

2020PYIFF。沿袭了前作《索妮》的风格,伊凡·埃尔把对印度社会的观察拍得非常内敛动人了,充满哲思和诗意。真的很会写,朋友醉酒找上门那一场戏,还有最后突如其来的雨,特别棒。 |

|

关键部分剧作痕迹太重,不如导演上一部的《索妮》 |

|

【6】超宽画幅,拍人物对话或双人镜头时很舒服,信息量也丰富很多,但就怕空。台词带点文学性与哲学思辨,从卡车司机们嘴里讲出来,绕有趣味。男主表演可以和昨天的《古忆屋》形成比照。喜欢结尾,巨大雨滴声的戛然而止配上钢琴重音,整个人的后背都不疼了般的通透与哀伤。平遥第二天的第六部片,刷新单天看片纪录,看电影虽幸福,但真的又饿又累。#4th PYIFF# |

|

7分!【平遥电影节片单】 |

![豆瓣评分]() 6.6 (117票)

6.6 (117票)

![IMDB评分]() 6.6 (702票)

6.6 (702票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 85%

烂番茄: 85%![TMDB评分]() 5.70 (热度:1.72)

5.70 (热度:1.72)