|

阿莫多瓦电影的动人之处在于他对每个角色不加评判的爱,以及对人类关系可能性的信念。生活在一个有阿莫多瓦的时代是我们的幸运。 |

|

簡介寫得也太保留了,導致看的時候瞳孔地震 |

|

奇情的部分一贯好看,但是有关西班牙历史创伤的暗线并没有很好的与之相互文,导致割裂感较重 |

|

[NYFF2021] “平行”作为题眼,既指向两位同时生产的母亲间的平行关系,亦暗示着作为个体的小写母亲(mother)与隶属于历史和先祖范畴的大写母亲(Mother)之间的对照——在影片结构上,Janis与Ana之间因际会巧合而错认女儿的经历,乃至随后由其中一位的意外死亡而导致的错综复杂的情感与亲缘关系,恰恰指向Janis的寻亲行为所必然面对的杂芜与扑朔——在弗朗哥当政期间失踪的十数万人究竟下落几何,即便凭借现代先进的科考与鉴定技术或可探知一二,却也正像两位母亲鉴别女儿生身所面临的曲折所揭示的那样,终究是一团旁逸斜出的根茎网络,而非一棵能够轻易理出因果第序的家族树。历史中充满着“婴儿互换”式的巧合,这些巧合往往由于其奇情与狗血而逃逸历史叙述框架的捕获,然而焉知这些“不入流”的故事会中没有历史真相的投影? |

|

结尾突如其来拔高到历史观真是让人猝不及防,不如1818黄金眼到底,两个妈妈手牵手去起诉医院。 |

|

阿尔莫多瓦大概是到了想怎么拍就怎么拍的阶段了吧,片子的内容太杂了,有堆砌的感觉。他的故事和弗朗哥时期相应的点正是以母亲为焦点的生生死死,借助如今的故事来讲述特定年代的女性史,平行母亲也就是这个意思了。包括孩子抱错了这条主要线索,也是影射Franquismo时期对Republicana的产妇们的真实行为。如果聚焦在这里让二者更为契合,那绝对是个很牛逼的片子。但是在故事的讲述中加入了太多的元素冲散了历史这一点(通过结尾那句话我猜测导演也是想在这里多着墨的)。简单来说,导演一如既往的着眼于女性情绪,然而又想碰沉重的历史话题,结果就是导致片子很断裂。 |

|

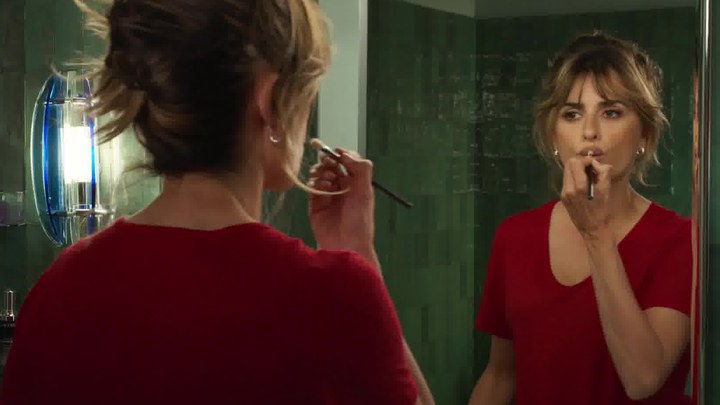

B+. 平行剧情的推进略微拧巴,但还是为它的情感厚度所折服。一边撕裂,一边愈合,在Penelope的强悍演绎下,演化成近乎官能性的情感冲击。阿莫多瓦用情节剧式的剧情起伏,去拟合个人伤痛与族群创伤的纹理:我们总要撕开视而不见的谎言,直面痛苦,寻找新生。女人如此,西班牙亦如此。结尾那场戏,目睹历史被诉说、出土、骤然醒来,忍不住地哭。 |

|

敬爱!阿莫多瓦作品序列里的二流作品。其摄影(真相)这一母题第一次延展到了国家历史的层面。我觉得两条线甚至不需要有真正的统一或呼应(反而刻意,因历史在我们身上的痕迹应是淡薄亦深远的,且晚上看阿莫多瓦白天做社畜不也都是我们的生活吗),阿莫多瓦近年来的风格已是平淡而近自然的境界,缓缓讲述生活与命运(的随机与造化),以见证的方式。见证者是女人,也许是因为在阿莫多瓦眼中,再没有比母性更崇高的精神了。喜爱每一场戏最后油画般的淡出,像是记忆的雪泥鸿爪,最终与当下的剧情弥合,成为召唤亡灵的仪式。“重新安葬他们,正如他们对他们母亲和祖母的承诺一样。只要一天我们不去做这件事,战争就还没有结束。”又,听到秋叶真是惊喜!(话说回来,阿莫多瓦的电影一直是政治性的,甚至此前的作品才是激烈大胆。 |

|

开了一个脑洞,如果和佩德罗差不多大但经历更坎坷的老谋子再拍一部严歌苓式的电影:一双在十年动乱中相爱相杀的女人又在“只生一个好”政策的时代鬼事神差地重逢,命运嘲弄又让两人各自从自己的母亲那里挖掘出五六十年代的苦难回忆……尤其是看到片尾“历史不会沉默”时 |

|

C+/ 作为有明确政治关切的作品应该是不如自己以前的《活色生香》的,但阿莫多瓦的方法和二十多年前也已然不同。事件之间若即若离的关系不是问题,因为他完全可以靠对时间的拆解、重组与勾连将一些细微动作的强度和盘托出,从而迫出秘密破裂一刻的多层共鸣。问题可能反而在于两位女性的角力有些失衡:女配的功能就像那顶银色短发一样昭然若揭,而全无克鲁兹那般迂回却敞开的神秘感。牵引力几乎是单调的,因而失去了情绪的涌动。相比之下,那个割裂的“平行”关系,反而在最后孩童对骸骨的凝视中,以叹息的、稚拙的、疲惫的姿态,流淌出方死方生的力量。 |

|

作为情节剧狗血拉满却没有半分悬念,你猜是啥就是啥。作为艺术电影没有一处印象深刻的调度,没有一句值得回味的台词。所有场景都广告片般整洁,软硬广植入几乎跟他善用的浓艳颜色一样戳眼。全片最有生活气息的空间是女主的电脑桌面。平行的不止母亲,更有挖骨寻根的历史创伤叙事。两条线笨拙的黏连方式及可信度,就像那个注定要挖出的拨浪鼓,果然以最醒目的方式,放在了埋得并不深这么多年村民却没发现的朽骨旁。多年不看阿莫多瓦,原来已是拍广告片、电视剧的水平。 |

|

还是被阿莫多瓦感动到,他又一次举重若轻地触碰到女性所经受的被抛弃与被侵犯的创伤记忆,并由此延伸到历史的创伤记忆,当代与历史完成了一次互文,血缘不会说谎,历史同样也不会,只有面对残酷的创伤记忆,我们才有创伤愈合的可能。 |

|

无需重塑女性,只是再次表白母亲,母亲不是依附某个“孩子”而存在的,她是生命、情感、历史的承继者。母性,是人类至高的品格。 |

|

莫兰迪色系的阿莫多瓦为母性的诠释披上了一抹浓绿,言说的仿佛是“春风吹又生”般的生命力。电影在“死亡”和“新生”的主题间来回变换数次,“死—生—死—生—死”的路径之外,女性之伟大和历史之厚重平行并重,但关系暧昧不明。 |

|

NYFF59目前看到的唯一一部糟糕电影。太差,太失望了;叙事惨淡,音乐过度,每十分钟就在心中压抑一次离开片场的欲望。第二次证明是Ann的亲生女儿的时候我在心里祈祷不要放电脑的画面 竟然还放了两次…不知道是不是因为全程参与姚策事件之后对于血缘问题和抱错孩子的问题有了太多的现实来源和比较,电影中的每一处离奇我都觉得现实世界做得比这更好。希望姚策的纪录片赶紧剪出来。最后的名人名言简直更是画蛇添足,上价值上得莫名其妙…(10.09)补充:最近看了波黑的历史之后感觉每个国家独特的历史背景所分别背负的亲缘疼痛和历史伤痕太不一样了——这也直接决定了这部电影里的寻根之旅到底在叙事上起不起作用(结果是非常personal)(11.12 |

|

差一点就拍到了点什么,然而被电影节产品的思维惯性彻底摧毁。 |

|

印象最深的除了结尾,还有女主角Janis和Ana的一些对话,Ana纠结于吃醋和情爱,觉得Janis太关注乱葬坑和旧伤疤,Janis则说“看来你的家庭没有人跟你解释过这个国家的历史”,随后告知真相。类似对话在我们周围发生了太多太多。所以,影片看似有两条过度分裂的线,实际合一并行,一条告诉我们当下是什么,一条为我们探索历史是什么,它们就像DNA盘旋延伸,是在说我们的历史对当下的我们意味着什么。删掉了,掩埋了,历史和伤疤就不存在了?国家就能有未来了?阿莫多瓦说不,并收敛了少许他的风格。可惜这部电影今年没有收到它该有的关注和解读。 |

|

虽然故事有些平淡,但阿莫多瓦的镜头依然充满人文关怀,就像在温柔安抚着母亲们的肩。无论国家的新生还是个体的分娩,都需要拒绝谎言。 |

|

阿莫多瓦新作,克鲁兹凭本片加冕威尼斯影后。1.最有政治与历史色彩的一部阿莫多瓦,将讳莫如深的内战创伤(国族历史)、惨痛的家族过往与个人及后代的未来生活交织共融。2.核心是直面过去,探掘、还原和道说真相,而非遗忘、掩藏与逃避往昔——而这恰是片中大部分未曾现身的男性的行为态度,女性角色则既有勇气担起全部责任,又足够坚韧独立,并相互学习,共同扶助,甚或组成不再需要男性的新型家庭。3.克鲁兹的那场分娩戏,片刻镜头便已传达出[女人的碎片]24分漫长长镜的苦痛与欣悦。4.作为摄影师的女主,开场即以多台相机捕捉与凝视男主。5.三次开关门(匹配剪辑)的段落,将过去、现在与未来圆融迅捷地并置,透出独属于电影的魔力。6.精妙转场与绝美配色。7.以小孩视角呈现乱葬坑里的真人尸体,喻指隐秘历史在新一代眼中变得鲜活可感。(8.8/10) |

|

缺少了情节折叠后产生的皱褶,直接跃至情感熨平后崭新的样子。几乎已谱写出由敲门/闭门、相遇/离别组成的赋格韵律,魔力从女人离开马德里之时消失,故乡是恒温的,然而我们还是怀念独居公寓的热烈和冷清。 |

|

Penélope演技炸裂 期待拿奖 |

|

问题主要集中在中后段两人形成全新却又陈旧的关系后,情感出现断裂不再流动自如;内核表达/叙事动机的过于暴露削弱了表层抓马应有的反作用力(前半段真好看… |

|

今日「热搜」新闻:寻子14年后,电影《亲爱的》原型孙海洋失散多年的儿子被找到,孙海洋与儿子DNA比对成功——儿子发声:不会回到亲生父母身边——有趣的是,阿莫多瓦所提出的《平行母亲》概念或许可以被「当下」真实的生活推翻抑或证实。本片中,只想「交欢」却不想为其后果承担责任的「父亲」由理性驱动和支配——最终决定「特」权自然落在拥有选择「生与不生/回与不回」的母亲/儿子身上,但「感性至上」带来的副作用就是让人的感知力严重滞后——事实上,身处高位的法医一眼就看出了问题,而扮演「下位者」角色的传统女性却还要借助「电子」眼的力量才能看清被科学技术遮蔽、删改和复原的真相——这位「不是生物学意义上的母亲」恰恰是「社会」伦理学意义上的母亲。遗憾的是,导演采用了「新殖民主义」手段来论证「殖民主义」统治的必然失败。 |

|

阿莫多瓦竟然带政治了!既是平行的母亲,也是平行的寻找、回归血缘的故事,同时交织在佩内洛普这个人身上,并在最后一幕从骨到肉、从死亡到初生的视觉溯源上产生了巨大的视觉冲击力。看似的狗血的,其实又在还有半个小时结束时就大胆地揭开谜底,可见醉翁之意已不在两个母亲本身。阿莫多瓦仍然是我们这个时代的情节剧大师,而现在更重要地,他在给自己找寻新的意义。 |

|

2021威尼斯电影节最佳女演员。7分吧但是阿尔莫多瓦拍可能也就值三星。好处显而易见,比如装修和服装一如既往好看,比如通过音乐和调度等手段把一个狗血八点档拍得跟惊悚片似的(这么看其实《吾栖之肤》比这个好啊!),以及对诸多独立女性的颂扬(包括性向也可以流动),不过主要故事和开头结尾的历史伤痛根本就是两张皮(这么看是不是《回归》《破碎的拥抱》比这个厉害多了……),拍得太快了多磨磨剧本好吧……全片最嘲讽的一点,难道不是阿尔莫多瓦拍了个网飞片吗???? |

|

抱错孩子找对娘…?以为是要讲超越血缘伦理性别的新型家庭关系,最后又落脚到继承历史记忆,到底是要笃定两支棉签告诉你的结果呢,还是不必拘泥于此?想不太通。 |

|

导演是想说:生命的寻根与生命的延续,缺失了任何一部分,国家史与个人史都不完整?可惜两条线硬拗得真拧巴,Janis放弃亲生女儿的动机也牵强,似乎纯粹为了铺垫后面的奇情戏码。倒是“母+母”的母系家庭构造,带点乌托邦式的愿景,显得尤为美好。岂止在生育、养育的过程里,男人百无一用,连性爱都可以请男人离场,女人之间自给自足。毕竟对男性,无论寄托爱情,或是寄托生活、寄托灵魂,他们都并非理想对象,仅停留在社会性的合作层面就够了啊。 |

|

依然是从第一个镜头开始,就知道会很着迷的影像。绚烂的色彩与旖旎的奇情扭转在一起,哪怕一早知道谜底,也依旧会被谜面布设以及翻拍动作给吸引住。情感流动得越来越奔涌,像一条被酒与乳灌溉的河,那么多起起伏伏的痛与爱,串着女性的悲歌与豪言。从长枪党中还原的那段历史,由“WE SHOULD ALL BE FEMINISTS”T恤构设的反击,像是海报上那滴泌出的乳,是泪,是不绝的生命,也是一份坚硬的抗衡。Janis、Teresa、Elena等等女性尤其迷人,而Arturo这一枝独秀的雄性,也同样很会选演员。四星半。 |

|

方方面面陷入了衰落,尽管阿莫多瓦还有话要说。把考古与生育两条线强行缝合在一起,试图用新生命的诞生关联到对历史真相的挖掘,但整体还是呈现出割裂的形态,激烈的戏剧冲突没能像旧作那样完成对人性的深度呈现。这次摄影的质感也有点塑料,色彩上不太有表现力了。 |

|

再度披上希区柯克的面纱,揭晓最大的历史悬念,回到起点,怀着对母亲的爱与愧,拖拽着纠缠了一生的魔鬼倒进墓穴,相信自己和电影的“尸骸”重见天日之时,终可以瞑目,永眠于故土母亲的怀抱。 |

|

在最得心应手的母性题材中揉进了极具政治意味的沉痛缅怀与泣血控诉 要不是不久之前看过El silencio de otros 对西班牙当年无数人陈尸路边葬身荒野的沉痛历史有略微了解 光看片中与主线略显割裂的讲述可能会觉得有点难以共情 不过对阿莫多瓦式审美永远无法招架 他把镜头对准一个土豆饼都会让我突然有了食欲 以及Penélope真是张曼玉一样的不可多得的既有美神般的星光又可以随时消失在角色中的演员 能展现国色天香的风情万种 也能诠释洗尽铅华的坚强从容 看她们坐饭桌前和人聊聊寻常市井一颦一笑都是享受 |

|

6.5/10。“白骨如山忘姓氏,无非公子与红妆”。鲜明的阿莫多瓦标志—红色与母亲,《痛苦与荣耀》是总结而《平行母亲》是重复,是《回归》的0.75版。母亲即祖国,抱错梗对接交错的白骨,继承历史的记忆,歌颂原始的母爱。想法很好但转得很生硬,像写诗写到最后突然来一段宏大议论。最迷人的依然是小房间内女性的悲欢,床笫之间的呢喃。 |

|

老导演这次的心态很平和,拍的很轻松,故事和技法上都没有雕琢的痕迹,相比年轻时候的作品,这次也没有了奇情和抓马,在塑造几个母亲形象的同时,还加入了一些关于历史的思考。 |

|

# 78 Venezia # 3.5 阿莫多瓦继续他所擅长的女性题材,除了一贯的单亲母亲话题贯穿始终外并点睛式融入了LGBT,性侵等多重元素,比较惊喜的是最终脱离个体家庭回归人类历史的结尾,深邃宏大肃穆的给威尼斯做了一个精彩的开场白 |

|

四星半。作为最会讲故事的导演,阿莫多瓦此次放弃了细密的情节变奏,转而以节点式的冲突构建更为宏大的叙事主体。人类的行为习惯不断演变,但却会留存于基因之中,一代又一代的传承下去。与此同时,人类的行为习惯所促生的爱欲亲情、杀戮悔恨,也会篆刻于历史之中,永不磨灭。影片中的两位母亲,甚至周遭之人,均有着各自的生活轨迹,但当近乎平行的日常生活有了命运般的转弯,产生交集,异化破裂,世界的黑与白却变得更为清晰。阿莫多瓦以多元的视角,描摹着女性的社会遭遇,深度探讨了女性主义的正反两面,并通过这些孕育出全人类的女性,拷问着历史真相。正如Eduardo Galeano所言,“无论他们如何焚烧它,无论他们如何粉碎它,无论他们如何伪造它,人类历史都拒绝保持沉默。”佩内洛普·克鲁兹奉献了从影以来最出色的表演。 |

|

狗血情节剧的高级处理,节奏很好,在人物最犹疑的时候祭出杀招,上天的安排始终大于人的欲望,然后人在这个过程里超越了历史遗留问题的屠戮,这就是胜利。电影的结构很明显,也很扎实,养与育的关系,与母亲与家庭与历史的关系,也有一些同性的戏份但并不猎奇,反而拍得轻盈,佩内洛普酒后回到床上,安娜那一吻真是太打动人了。这个电影彰显了佩内洛普一代巨星的风华,她既可以叙述沉重悲怆的历史苦难,又能够演绎纷杂普通的沧桑认识,既可以表达万千反转的狗血桥段,又能够回归扎实朴素的人物关系,将所有的戏剧都变成一种表演的本分,影后中的影后。 |

|

与其说是阿莫多瓦拍的,不如说更像是阿莫多瓦的模仿者拍的。 |

|

啊,我可太喜欢了😭 不管是贯穿全片的挖墓主线还是女主和小女友之间的“露水情缘”真的好喜欢,可以看到西班牙、法国人对家庭与亲人的在意同时又可以看到她/他们对待爱情对待关系对待性对待孩子的开放、平等、自由的态度😭😭你永远可以相信女生与女生之间的情谊,不像电影里的异性恋夫妻只要离婚必定要争夺孩子的抚养权,但是可笑的是父亲这个角色本身其实根本就没资格去跟母亲争夺孩子,因为男人除了贡献了那一丝精子外就没有任何贡献,而本片中就算最后最亲近的孩子要被拿走了,我也不会大吵大闹我会帮你系好宝宝背带帮你提行李到电梯外😭😭😭p.s.看到Janis这样的milf怎么可能不心动😭😭😭😭😭 |

|

婚姻第三者的母性、强暴受害者的母性、事业心强者的母性,三者交错又平行。

从母性过渡到多元女性、女同情谊;从母性牵扯出血缘血亲、延伸至寻根溯源。

包罗万象的母性引申出女性的多重具象,再跨界开讲国家历史和民族过往。有野心,但不成功,有断裂硬接感。 |

|

逝去的、经历的、新生的。在艳丽鲜红的戏剧装裱修饰下,仍能轻易感受到他在收敛锋芒后对伤痛个体愈发温柔的关怀体贴,以及一如既往Powerful的女性形象,一个广垠博爱的母性世界,那是人类可以超越生物学定义的情感连结,是对极右抬头的最好反击。作为疫情时期被创作出来的作品,它尽可能地提供了我们对周遭事物的直觉知感,洗褪了虚假奇情,代入眼前历史与政治景观的绝对“真实”:近似核酸检测的亲子鉴定,刺目的电子荧屏和无处不在现代化工具符号,这场关乎生存的战争从未结束。我们埋葬了亡者,我们必须仍去警醒,我们需要照顾并慰藉身边所爱之人。在他的世界中不存在虚无,因为它根本无从诞生,一切都是那么的原始、自然。对主题和环境如此统一契合而又不失力量的平行步调,也就只有世界上最伟大的情景剧作者能够做到——谢谢你,阿莫多瓦。 |

|

在这样一部女性主导历史叙述和现世经验,甚至循环生死的编年史中,我们再次看到了一种被边缘化的、只能以入侵者或合作者身份出现的男性,他(们)以不和谐的方式破坏了女性平衡,然后保持沉默。同时在发掘乱葬岗时,不断突出甚至有些刺眼的男性形象成为隐秘历史的代言人,借由女童视角被聚焦被注视,由此发出对历史以及对男性本身的叩问。爱与思想继承于女性,我们感知女性,也便是在感知世界。 |

|

#venezia78 开幕片 阿尔莫多瓦又进入了一个新的境界。结尾strong! 这种影片很难用分数来评,相比让观众从头嗨到尾,导演对主题表现形式的探索更值得咀嚼。片中既保留又放弃了我们很多熟悉的元素和叙事手法,从感官上不能算巅峰水平,但如此bescheiden, 如此zurückhaltend ,可以说在面对哀伤的历史议题前,阿尔莫多瓦用慈悲的心与对整个职业生涯的颠覆在大银幕上留下一滴眼泪,为我们上了一堂电影教育课。上一部作品与自己和解,这一部与历史交锋。电影,有其专属与特殊的力量。Respect! 本片感官刺激并没有以往作品强,但最后一场戏,颠醒我梦中魂,眼角湿润的同时,想向阿尔莫多瓦献上一吻,他告诉我们,历史、生命、爱是什么,电影是什么。(请不要仅凭简单粗暴的分数评价电影的好坏) |

|

虽然明面上是《关于我母亲的一切》,是关于曾外祖母、外祖母、母亲和女儿的一切;但她们寻找的却一直是父亲,是那个外祖母、姨母、母亲口中念念不忘的、以照片为证的父亲。历史可以很大,家庭可以很小,但无论大小,在吵过、打过、分过之后,最重要的还是合。想来阿莫多瓦这一辈子最恨的就是不能合男女于一身自己十月怀胎生育了吧…… |

|

这个剧本在前半部分非常巧妙,两个女人都因为孩子而颠覆了自己的生活,后来又因为有一个特别有想象空间的抱错孩子的设定,再加上拍摄技巧等稍微有惊悚片的质感,以至于戏剧张力特别到位。这个妈妈会如何选择,是遵从道义还是欺瞒所有人一生。面对这种两难抉择,女主的表演也做到了应有的水平。其中还有第三位母亲,没有因为孩子放弃自己毕生的梦想,她的在场也是非常合时宜的。但是后半部分简直看得我瞳孔地震,怎么突然开始拍这么刺激的东西了,后来越拍越远,越拍越远,最后居然是一个文物出土式的结局。我感觉前后完全不是同一部片子,或许这是什么特殊的技法,但是我还没领略到。 |

|

虽然我爱罗胖,但这部作品实在有差强人意,看起来像两个篇幅不够的内容硬捏在一起,抛开追溯历史的部分是一部罗胖炒冷饭,但硬要加点历史沉重感又没加好就有点别扭,可能是罗胖自己的情怀吧,除了海报美之外没太大收获。 |

|

我太喜欢阿莫多瓦了,真挚热情。 |

|

3.5,阿莫多瓦驾轻就熟地将巴洛克元素以及女性视角拼贴起来,《平行母亲》却像是一部Atom Egoyan的影片,红色背景之下的鼠标取代了眼睛的反应镜头,家族的创伤历史在照片,电脑显示屏以及作为媒介的基因检测报告中显现,并随着悬疑的反转转向一个对弗朗哥时代乱葬坑的考察进度及其民族志,地景与历史并未闯入两位女主角拟母女/拟恋人的关系之中,而是将创伤熔入情节剧的时间,关于“倒错”的结构,以及girls‘ talking。通过基因,一个父系之外的树状历史得以建立。 |

|

阿莫多瓦电影里我其实最爱看的是那些人物的家,鲜亮的色彩搭配得极好,软装赏心悦目,我常常看着看着就不管剧情,只管神游房子去了。回到这部电影,阿莫多瓦特别喜欢在人物的关系上增加维度,人物往往不多,关系却特别复杂,剪辑利索,情节推动快。老面孔们又一次出现了。结尾处乱坟岗触碰到西班牙的血腥历史,让电影一下子沉甸甸起来。 |

|

7.0 拜读野凡的短评即可。 |

|

满眼的红与黄才不是为了好看,这是西班牙的颜色,两位单身母亲不正是那国旗上的平行红杠。主旋律电影都该好好跟阿莫多瓦学一学,国家的伤痛是如何通过个人生活表现。当两位母亲知道孩子真相时所迸发出的复杂情感,便是我们面对那些被掩埋历史时的心情。真相是痛苦的,它可能是被rape的产物,也可能忽然猝死,但它必须被揭开,国家和个人有义务去面对。阿莫多瓦通过两位本不相干的母亲,以十分离奇的方式相知、相恋、分离,慢慢酿造着观众内心的情感,在两人分别时达到高潮,阿莫多瓦也缓缓将镜头推向女主身后圆镜中的红与黄,其中深意不言而喻。那些由父权掩盖的真相,需要由“母亲”来挖出。如果一个母亲的声音不够,还有千万个平行母亲在呼喊着孩子的名字。 |

![豆瓣评分]() 7.2 (16868票)

7.2 (16868票)

![IMDB评分]() 7.1 (37,721票)

7.1 (37,721票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 96%

烂番茄: 96%![Metacritics评分]() Metacritics: 88

Metacritics: 88![TMDB评分]() 6.83 (热度:26.24)

6.83 (热度:26.24)