|

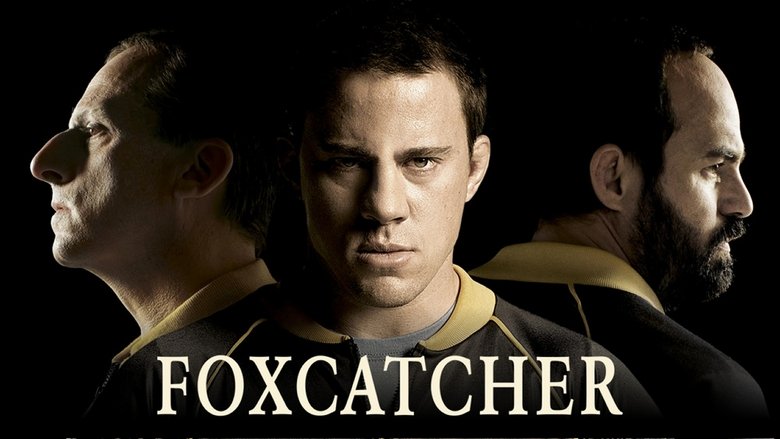

没看过这么恐怖的传记体育片,像库布里克拍的。演的最好的我反而觉得是绿巨人,被迫对着摄影机说“杜邦先生是我的导师”那场戏,是一切恐怖的顶点。 |

|

贝内特·米勒导演至今为止的每部片子都有一个可以堪称神奇的切入点,剧本改编的视角总是那么聪明且独特,这次他又选择了一个看似可以置身事外的第三当事人,退了这一步却把两位事件当事人之间的微妙关系和矛盾冲突刻画的更加耐人寻味,不再是事件本身,而是深入了人物和阶级之间的差异性。★★★★ |

|

父权的缺失,母亲与兄长承担了父亲的角色,约翰和马克各自试图以证明及超越的方式弑父。母亲的离世使得约翰失去弑杀的对象,迪夫的回归割裂了马约两人的盟友关系,约翰最终通过到杀掉迪夫来完成父权的自我转移,马克因此也得以独立。 |

|

这片子并没有提供什么深层次的人物解读啊?事件的发生更多是表面上的展示,没有提供任何内部逻辑。而且Carell的表演给我最大的印象就是:他总仰着头是怕假鼻子掉下来吗。不知所云的片子 |

|

米勒对节奏的把握和沉稳的摄影风格几乎给人以芬奇电影的错觉了,对体育题材的把握他真是一等一的好手,这种缓慢、冷静、不知不觉中的冷峻高潮构建十分迷人。电影的节奏把握和其中人物杜邦的最后高潮出击都遵循了片中谈到的左手拳突袭制胜法,但比一般靠情节推进的电影更厉害的是它走心理推进,大赞。 |

|

7.5。我只能说史蒂夫卡瑞尔演得好到让我恨死他。我叔太可怜了,玩胡渣的时候好像一只萌熊。对摔跤手的模仿很到位。这不是励志故事。这是个心理畸形孤独症变态患者养了一群运动员的故事。最可怕的就是那种无声的情绪培养。有的情景蛮好玩。你看到的不是真实的。 |

|

对美式热血开出的一记冷枪。故事讲述得克制冷静,被真人真事绑住手脚后Miller反而把导演调度发挥至最佳。有钱所以任性,但最终还是性格决定了命运! |

|

故事告诉我们寄人篱下难免要被吃点豆腐 |

|

贝尼特·米勒已经基本形成了自己的一套东西,甚至比上一部《点球成金》走得更远,即便这是一部体育题材,却与热血毫无关系。他用他的方式去讲他的故事,并将很多情绪藏于影片背后,以人物关系驱动影片。三个演员的表演都非常出色,史蒂夫·卡瑞尔则奉献了与以往截然不同的表演,不仅是形象上的变化。 |

|

演正剧的史蒂夫·卡瑞尔,是个大惊喜 |

|

又是一部影评比电影本身还好看的片子....骂它你又张不开口,虽说影片压抑气氛浓重,人物关系也很有味道,但对于不知道杜邦历史的观众简直看的如坐针毡,最后也只能,看的好累,冷得心塞....(完全没有卡波特带给我的后劲) |

|

都说米勒多会拍传记,其实更准确的话,他擅长挖掘故事难被人看到的一面。这次的真实故事改编,其实多诡异的两个人,剧情也可以说是闷。但人与人的关系,他说得比谁都透:看似天差地别的两人,好像找到彼此的共通。而以为这些共通会产生的火花,却因为两人终究不一样,变成血色弥漫至最深处 |

|

三星半入;镜头四平八稳,剧情推进缓慢无声,气氛诡异阴沉,三位男主的表演均有力而不过猛;整个事件的进展,虽不详述前因后果,但从一鳞半爪中可以得知些许端倪,悲剧的发生可溯源而上;史蒂夫·卡瑞尔面无表情的阴郁,一开始就让人不寒而栗,美国梦的幻灭。 |

|

又一部试图用影像探寻的影片。很阴郁,但又以克制(简化台词甚至是冲突)的方式,带出影像下的暗潮。很多时候都不敢认史蒂夫·卡瑞尔了。影片弱化处理了同志因素,但同时又留下了些线索或暗示。其实它也不着意于透析人物动机。片中拍摄的那部杜邦纪录片,实在是黑。 |

|

7/10。与《末代独裁》对照观看,同样以旁人姿态解剖一个支配欲过剩的强者,由崇拜急转直下为憎恶的关系发展都一样。米勒导演技巧高超在捕捉人的心理活动,像那些古怪的标本、没有阳光的室内拍摄、母亲葬后摆脱束缚的放马戏,又轻又重的悲伤情绪发酵凝聚,再到最终爆发。然而影片依然比想像中闷骚绝伦。 |

|

悬而未明,一切都暗涌在影像中。阴郁却充满张力。我想,杜邦是爱马克的吧。 |

|

冷冰冰的破梦电影,没有重要的女性角色,但还不难看。杜邦一出场,直勾勾地盯着马克的表情很有印象,后来才感觉到,那更像是儿童想要占有玩具的外在表露。可是,这种爹不疼娘不爱的人物设定(不管是真实的传记人物还是虚构的电影角色),真的看太多了。孤家寡人,黑路一条。 |

|

意想之中今年的申奥片依旧是主打人物传记和社会热门事件改变,导演和表演全都是教科书级的,技法规整纯熟,基调冷峻厚重,选题讨巧圆滑,逼格满满,招呼评审。不过你看看这四五年基本都是一个操行,实在是尼玛审美疲劳啊 |

|

1.原来不懂得爱也没有人爱的人是如此的孤独,一种深入骨髓的冷,一种病态的眼神,认为全世界都在与他为敌;2.那一声枪响,把我震晕了。美好的人生、幸福的生活就这样结束了,生活有时候就是这样的急速转弯;3.对自己不自信的人,才会觉得自己活在一片阴影里。 |

|

贝内特·米勒三部剧情长片均改编自真实事件,而每次他都能选取一个出人意料的视角进行切入,从而产生极为不同凡响的效果:这种去戏剧化,靠人物情绪推进影片发展的手法太需要功力了,最后标榜着让美国再度腾飞的富翁却以孤家寡人之势枪杀了家庭美满工作出色的美国梦代表,残酷又讽刺。 |

|

满心期待奔赴的远方,可能是猎场。满腔豪情实现的梦想,可能是荒唐。十六岁男孩得知友情可以被收买,便希图购买一切。买枪火换来权力,买队员换来胜利,买王冠换来景仰。在齐喑万马里,却没有东西可以买来换掉孤独。不要念错我的头衔,不要抗拒我的权势,不要背叛我的深情,毕竟大雪茫茫,人生太孤独。 |

|

Miller最好的作品。时间会证明它的价值。请给Steve Carell一座小金人。【奥斯卡后:拿到了乐高小金人TAT |

|

贝尼特·米勒独特视角呈现的体育传记题材故事,与歌功颂德的传记片区别开,也与励志向上的体育片大相径庭,偏暗黑系。片中有关杜邦母子关系的小支线透露了上流社会的病态生活,也揭示了杜邦病态行径的来源。哈哈哈,电影里还黑了一把纪录片。 |

|

摒弃了美学和剧作上哗众取宠托大想象,观察家米勒从一个最美国梦式的题材(运动励志)出发,用最平实和传统电影语言,却做到了对“美国性”最深刻拆解。最后枪声不仅是美国梦的幻灭,也是虚无主义对现代性个体吞噬。 |

|

贝尼特.米勒太会调教演员了,几部长片中不止主演能量爆发,自然而然释放出生涯最高的演技,配角们也各个表现出令人刮目的一面。<卡波特>里的胖菲,<点球成金>的皮特、胖菲、乔纳希尔,甚至Chris Pratt,本片的史蒂夫.卡瑞尔、马克.鲁弗洛,每次你都觉得这些演员和表演是随着片子配套长出来的一样贴切。 |

![[已注销]](https://img1.doubanio.com/icon/up45800980-40.jpg)

|

钱老板竟是这么憋屈的角色 Steve演得太好 World's Best Boss 看了一半才反应过来是他 杜邦把弟弟畜生似的买了下来 像头又大又美丽的 闪闪发光的牲口 但运动员并不像训狗一样好掌控 而他在摔跤方面的造诣大概跟金三胖在足球上的差不多 哥哥几乎是他的反面 杜老板自诩的父性在哥哥面前一击即碎 |

|

如果从情节上来讲,几乎没有什么“幕后故事”。但像direct cinema一样,只要跟被拍物相处时间够长,那自然有真相呈现。唯一缺憾是个别转场有点草率。 |

|

超乎寻常的冷静克制。导演的《点球成金》和《卡波特》都是上乘之作。 |

|

加上Gone Girl的大娃,夜行者的二娃,这位三娃绝对变态出了新水准新风采!真实事件强悍的说服力又显现出来了,对啊这么恐怖的惨剧它就是真的,真有这种人!大表哥有点绷太紧,绿胖的表演带着巧劲恰到好处。史蒂夫·卡瑞尔 那就是简直了。。。 |

|

看似向往精神满足而不屑物质的任性富家最终如何把自己玩坏?杜邦这一路的情感轨迹何等崎岖?贝尼特又一次抓住事件的隐蔽面,让这部作品成为作者性和客观价值完美并存的单向了解渠道,不留给任何人言语阐述的路子,观众只有代入神会,顺便沾一身冷水吸一肚怪气,没人能救你。→20.12.5 时隔五年资料馆二刷。反派即美国梦,包括杜邦在内,所有角色都是受害者。看透美国比看透中国难多了,贝尼特·米勒,最有良知的美国导演,或无之一。其音乐性是这样体现的:角色内心没有任何稳定的“音乐”。因为他们都是不自洽的。 |

|

台词很少,完全用镜头和情绪在讲故事,有点棒。为了钱肥肥,我愿意做任何事,任何事!!!!!!!!!!!!!!!! |

|

【A-】难得看到一部如此压抑收敛的运动题材电影,那种透过空间所传递出来的冰冷令人恐惧。毫无疑问,马克·鲁弗洛贡献了生涯最佳演技,但依旧不及史蒂夫·卡瑞尔那种内敛到极致的精神病态展现。杜邦在最开始的和善与热情都是带有强烈的目的性的:来自母亲的认可,和对马克权力地位的确立。在全剧里,他都非常明确的表示出对旗下所有运动员的操控欲,在母权处失败,就要在父权的部分占据主导地位。而之后他对马克大卫这对兄弟的攻击也是处于这个原因。权力的掌控与支配,是电影的主题之一。至于杜邦母亲口中的“优雅时代”和杜邦所期望的“美国精神”,或者说全片所展示的“美国梦”崩塌,都不成立,因为“美国梦”从未存在。电影所展现的,只不过是社会幻象被构建而又崩塌的过程罢了。 |

|

这片最大的意义其实是能克服来自有钱任性家族的阻挠把故事搬上银幕吧,其他就浮云一般而已。 |

|

美国中生代导演,Bennett Miller快赶上PTA了。 |

|

用影像说话。今年最后一部最佳,只认出了法瑞尔的鼻子 |

|

贝尼特·米勒的《狐狸猎手》有一种古怪的味道,压抑着冷暴力、神经质,难掩的孤独虚空在焦灼中渗透人心,拍的摔跤运动,却好像和体育没有关系,只和三个男人之间的角力有关,正是导演的厉害之处,比之前的《卡波特》《点球成金》出彩稳健。史蒂夫·卡瑞尔演技一流,和《鸟人》迈克尔·基顿争影帝有一拼 |

|

好阴森的故事,哪里是什么运动题材,分明是一场三角虐恋。所谓虐恋,最根本的在于你情我愿。表面充满恐惧,内心却是渴望。得到了就抛弃,得不到的便毁灭。 |

|

感觉Bennett Miller有点和Wes Anderson阴阳两极的味道 |

|

好基的摔跤。剧情和表演平淡无奇,导演和剧本绝非出色,美国的国民励志电影,感触很浅也很无趣。 |

|

14年底的这几部影片看了都让人觉得不舒服

这一部,原本以为普通的运动励志片

结果是另类的阴冷风格

看上去,同性的隐射很明显

摔跤这个项目本身就容易扯上这个方面

同性之间三个人类似吃醋,或者说嫉妒,造成了这样的一个结果

影片在后半段对人物的走向交代得很不完整

有钱就可以任性,这点放在哪个国家都一样

因为有钱,所以能够把别人招过来按自己的心意揉捏

另外,那居然是史蒂夫·卡瑞尔

让我想起一个项目:DOTA

DOTA在TI4时获得了一定的关注度

但几乎所有俱乐部都是富二代赞助

记得好像是357的采访中,说他们就像古代的门客,或者打手

主人输了就让他们去比试

一种矛盾的东西,运动项目需要大量金钱的支持,而大量金钱总需要出卖一些什么 |

|

贝米第四部长片,阴冷诡谲的气质,媲美卡波特,超越点球成金;贝米迟早拿奥斯卡,卡波特、点石成金再加狐狸猎手,已经积攒了足够人气,只待下一步一步冲天;卡瑞尔问下雪了没,开车去找大卫,瞬间想到科恩兄弟的冰血暴,气氛惊人的一样。 |

|

《点球成金》贝尼特米勒凭此片斩获戛纳最佳导演,一部不按常理出牌的体育片。史蒂夫·卡瑞尔、查宁·塔图姆和鲁弗洛演技超凡,片中摔跤镜头全是实拍,实在不易!本片堪称颁奖季又一部“负能量”电影,气氛阴沉冷峻,节奏缓慢,配乐干净,于晦涩暧昧之中引领你细细体味这场“美国梦”的幻灭。(8.5/10) |

|

即使从未听说改编依据的真实事件,单从卡瑞尔的妆容造型(病态肤色夸张鼻头呆滞神情僵硬动作)也能早早预感到后面定会有足够劲爆的导致关系突然破裂的颠覆事件发生!可尴尬的是,这个醒目铺设的悬念引子却从来没有唤起持续关注的欲望,摔跤赛场庄园互动平常无奇情绪寡淡,唯一叹点还是戏外:查宁马克敬业爱岗练得一身肌肉摔得像模像样,要在如此预透且枯燥的剧情推进中等上两个小时才能听到那声响?~~~~天哪! |

|

【B-】有些失望,除了客观的叙述,阴郁的气氛,找不到更多值得夸赞的点。因为对“冷静”的追求使得电影在叙事上也被束缚了手脚,音桥使用的有点过多。 |

|

Steve Carell我恨你,你把我看哭了,看傻了,看怕了。 |

|

看过《点球成金》和该片之后,我认为贝尼特·米勒是当下拍摄体育题材最好的导演,当然,与励志无关。《点球成金》还跟励志沾点边,该片则彻底描述了摔跤背后孤独、阴郁、黑暗的人生,马克、大卫和杜邦构成了三个维度的悲剧。影片的节奏感极佳,每一个转场都天衣无缝;而三位男主角都奉献了最佳演出。 |

|

dishuibulou. |

|

充满整部电影的寂静和空虚令人不寒而栗。卡瑞尔扮演的约翰杜邦甚至无需频繁出镜就已经让那种死气沉沉的恐怖存在感贯穿全片,如同一个巨大的泡沫,征服的欲望和幻想在其中不断膨胀,枪声炸响,余音犹存。迷失了狐狸的猎手,没有了自我的“雄鹰”,无非是美国二字的写照。 |

|

与传统的体育片不同,贝尼特·米勒剑走偏锋以独特的视角构建了一个阴郁吊诡的世界,此时运动元素已经退居次席,人物扭曲的心理犹如黑云压境般散播着负能量,即便有巨大财富支撑的美国梦也变得不堪一击,枪口的硝烟最终还是掩饰不了内心的孤独。片中三位男星都表现亮眼,卡瑞尔阴霾尤甚。 |

|

8.4 贝尼特米勒对于剧本的处理方式宛如一只伺机而动的雄鹰,沉默与平静中的耐心等待只为给猎物送上精准而迅速的致命一击,正如米勒喜欢在缓慢推进的剧情中逐渐积累张力,以创造出篇幅短却极具震撼力的第三幕,而卡瑞尔对于这个角色精准的拿捏让这种震撼更具说服力,也更加耐人寻味。 |

![豆瓣评分]() 7.3 (15995票)

7.3 (15995票)

![IMDB评分]() 7.0 (146,763票)

7.0 (146,763票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 87%

烂番茄: 87%![Metacritics评分]() Metacritics: 81

Metacritics: 81![TMDB评分]() 6.70 (热度:11.58)

6.70 (热度:11.58)