|

诗歌的视觉重组,GIF电影,热门微博,看不懂都说美,像美术学院毕业作业,想仿照这个形式很容易,十首诗配十个画面,可以是油画,也可以是装置艺术,故弄玄虚即可。时尚大片最适合用这种形式。 |

|

总算看完了。我想这只是一首诗,不是其他。 |

|

修复版用“美如画”形容真是一点都不过分,太漂亮了!(感谢老马丁!)这部电影真正让人感到电影是作为一种语言而独立存在,有自己独有的表达维度,因为这部电影是没办法用讲的来描述的,只能通过观看来体验。。。记不记得第一次读到让自己无言的诗是什么感觉?看完本片,就是这个感觉 |

|

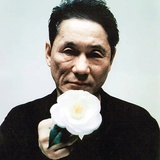

为了体现出诗人的一生及其作品,导演做了5点尝试来进行宗教画式画面统一:1人物面部不显露表情;2入镜人物及焦点物品不重叠;3服装及配套动作象征化.还原宗教画中人物形象;4颜色调配鲜艳醒目,凸显主体.配色对应文艺复兴前大部分教堂宗教版画;5场景古老化及祭坛化.效果即是本片,勿陷入苦思 |

|

把电影某方面质素推到极致,但又不让人觉得乏味,一般我都会列入到创作的灵感百科全书序列里。 |

|

神作!看完之后,随意的选择一个时间点切入,仍旧像是第一次观看,仿佛刚看过的电影已经是落满尘埃的回忆。丝毫不能理解里面各种意象和隐喻,但是深刻的知道这是一种类型的极致,一个情怀的极致。 |

|

【原名萨雅·诺瓦/9.0】用如诗般的柔情描述了一场关于“政治吟唱”的梦。在《石榴的颜色》中,帕拉杰诺夫冷漠地呈现了一个制度上的现实:在这看似自由的王国里,每个人各司其职,勤勤恳恳,却可悲地缺少了激情。政治暗喻浓郁(难怪68年政府审查被禁播改名)内容和画面都有着浓郁苏联诗电影的美。 |

|

极端形式主义诗电影&真·不明觉厉·烧脑片,恍如一场盛大而神秘的祭祀仪式。平面化影像,静态封闭式构图,跳切与动作重复,仅少量旁白与吟诵+声画错位+木偶式演员似布列松,倾倒美学同老塔。| 浸红,晾书,染布;乳房,螺壳与牛奶;爱的蜡之城堡面对炽热火焰;夜莺和鸟笼;诗人会死,缪斯永生。(8.5/10) |

|

石榴的颜色也是血液的颜色,帕拉杰诺夫对童年的回望,那些美好的日子,徜徉于书本的日子,青年时代的爱情冒险跌入世俗权力的无奈,老年自我流放寻回内心宁静,其中的装置艺术和象征布景是对现实艺术的反叛也是对苦难岁月的控诉,和帕索里尼一样,帕拉杰诺夫的世界也是一场重返童年的冒险 |

|

"He is like a god to me, a god of the aesthetic, master of style, one who created the pathology of an epoch." -----Pasolini |

|

平静凝固抽象 静物画 宗教画 仪式感 石榴 爱 痛苦 血都是一个红颜色

遁入空门没有前途不如大胆向爱 也不是所有诗人都注定孤独 哦也 女主第二件灰羽毛衣服好美 |

|

造物主级别电影,我看懵了~塔氏影迷可以换换口味 |

|

10.0;除非你是我,才可與我常在 |

|

也只有豆瓣er能打出8.7了.... |

|

石榴的颜色,就是血的颜色,它带着利刃的创痛。 |

|

剥开墨溅落的石膏,尸首杂陈

甲胄是液体,肉横流、灵腐化

反复掘出来,反复填回去

羊群脏乱徘徊土边

蜡滴在玻璃罩,载着圣乐升空

又坠毁在地上,没有发出声响

我再次目睹,书籍数着页码翻阅自己

祭盘里摊着羊的内脏

剖开,裂出石榴的血。

|

|

美·不明觉厉 |

|

没有看《被遗忘的祖先的阴影》时那种强烈的感受,比较喜欢诗人童年的段落,屋顶上无数书的书页被风吹动真是无可言喻的神妙。色彩丰富、场景怪异神奇,诗人和神灵/宗教、爱情/情人纠缠不休, 影片将传统生活仪式化,在不时出现的反复和静观中展现其神秘和美。不断渗出的红色真是寓意丰富呀。 |

|

几乎无法用语言去表达对本片的观感,帕拉杰诺夫试图用一种静态的影像去表达诗人的异想世界,诗的语言和影像的语言契合互补着达成一种至高的美的享受。宗教和民族性的文化氛围在帕拉杰诺夫的影像世界是如此强烈,帕拉杰诺夫是属于天才之列的导演能把绘画、音乐以及多种艺术融合为一体构建出高度风格浓缩的影像世界。对于语言的转换无疑是一件难事,诗歌的精髓更是不可被翻译,而电影中则用独特的方式重现了诺瓦诗句所描绘的景像,把诗人的的一生虚渺的缝合起来。电影的每一个物件的摆放都是富有隐喻和充满视觉的冲击,这样的一部电影很难去完全理解,但正是这样独特的民族性和对诗意的膜拜从而使电影成为一次跨文化的对话和个人心灵的朝圣之旅。联想导演命运多舛的一生,不得不感叹天才往往都是在苦难中孤独的看着自己的才华燃烧殆尽,前苏联电影的荣光。 |

|

7/10。象征苦难的石榴汁和匕首渗出血红浸满白布,乳房上的海螺,教堂里扎堆的绵羊,染布前舞蹈摸屁股的女人,屋顶上晾的书海在风中不断翻页,金球滚到前景,天使显灵、宰羊、祈祷、主教葬礼等,泥瓦匠站在圆塑管上命令诗人唱歌然后死去;僧侣服饰、取消透视法赋予每一场景以画谜般不可理解的感官飨宴。 @2017-05-21 20:18:42 |

|

#CC#不啻于中世纪亚美尼亚吟游诗人的精神境地,亦如“服饰、民俗、教育、手工业、 建筑、音乐、纺织、宗教活动等”唯美又古典地“博物馆陈列般的视觉展示”,其扁平的空间感又承袭了波斯细密画的样式。而在运用拱形建筑构成的“画框”里,表现着这苍老而疲惫的大地上留存的色彩与芬芳。

“话语在唇间、在书本里出现,如同石榴破裂,石榴籽散落风中的道路。 ”如أدونيس写的。行吟诗人的诗作多为助兴弹奏鲁特琴,有一段诗人举着象征物的段落:书本(知识结构)、谷子倒在另一碗里(生与死轮回)、泥土和养育我们的食物(乡愁与童年)、白公鸡与权杖(宗教祭祀)、士兵头骨(他死于波斯军团对第比利斯的屠城)、蜡烛与白玫瑰(爱的美与易逝、因与公主相爱而遭放逐)、孔雀和海螺(美与后世的回响),他戴面纱的情人即是他自己扮演的。 |

|

其实调整好心态以后,还是可以耐心看完的,毕竟画面确实存在着较强的形式美感,如果配合葛颖副教授的解读来看的话效果更佳,但我非常好奇葛颖这些解读是完全他自己的理解还是哪里看来的,他如何有信心确保自己的解读是准确的?诗电影作为一极为特殊的电影类型还是极富其美学意义的,即便它如何晦涩。这里再顺便补充一下本片的背景知识:①本片和《八部半》《去年在马里昂巴德》并列为三部世界上最难懂的电影②本片也叫《萨雅·诺瓦》,因为表现是这位吟游诗人的生平③电影现在的删减版本和片名由来自于导演的老师尤特凯维奇④导演在斯大林、勃列日涅夫、安德罗波夫时期都坐过牢⑤本片在2015年上海国际电影节放映过⑥导演和塔可夫斯基惺惺相惜,《吟游诗人》即为致敬老塔的作品⑦1990年导演逝世于亚美尼亚首都,被授予乌克兰和亚美尼亚人民艺术家称号。 |

|

愈发可见诗之不可转译(尤其是转译至影像),即使视觉的美学已然如此超越事物的伦理,却依然对此无能为力。 |

|

林语堂曾说,伟大就是不懂之意.所以不懂的东西就变得伟大起来了.此片评分为证 |

|

如果在毫不知情的情况下观看这部电影,那么了解《石榴的颜色》讲了什么是一件几乎不可能的事情。《石榴的颜色》是对18世纪亚美尼亚诗人和吟诗人Sayat Nova的人生的一次回顾,在事先了解这一点的前提下观看影片的体验确实要好很多,在有限的叙事中提取出故事情节似乎也变的不那么困难。尽管如此,影片中大量的隐喻与抽象、超现实的画面仍然为我们理解其全部内容带来了阻碍,但相比于读懂它,这部电影所展现的亚美尼亚的文化风俗与奇怪而美丽的画面更让我在意。影片中声音的运用几乎与画面同等重要,二者相辅相成,极大地提高了我们的感官体验。《石榴的颜色》毫无疑问是一件伟大的艺术品,电影的艺术性在本片里得到了完美的诠释。 |

|

比起塔可夫斯基更富有宗教性的精神追溯。两种机位的固定镜头【平视大概意味着囚禁,那么可延展至画框外面的既象征着通往天国的神秘与宿命?】。宛如德里克贾曼《卡拉瓦乔》的造型艺术,精神上也颇有几分亲缘性。“一个诗人会死,但他的缪斯不死”。莫不是帕拉杰诺夫生前用影像与诗留下的招魂咒语? |

|

曾有一座电影的神庙,那里有光,有影像和现实,这座神庙的主人就是帕拉杰诺夫。 |

|

"灵犀一指,走遍世界也能步步成诗." |

|

天才 |

|

看到很多中世纪的画,和几部后来的电影。 |

|

这么牛逼的片子我想如果没有给五星,就只能给一星来聊表敬意了。类型片里其实本片是比较易懂的了,时间线也比较清晰,旁白的字幕中基本囊括了诗人的想法和隐喻,画面也很是值得玩味,只是我个人不喜欢这类调调。再没有比谢尔盖更全能的人了 |

|

苏联的一场时装秀,演员表情凝固,情节时空交错,只能用自己的一腔热血强行去试着理解某些东西,当然这电影太伟大了,我也完全没办法理解在说什么,看了一个多小时,当别人问我看了什么,我只能说我看了画面,但是这个构图在上个世纪看来是非常超前的了。 |

|

虽不明但觉美 |

|

每个画面都是诗 都是艺术 都是美 苏俄电影 mark |

|

没什么说的 叹为观止 |

|

中途隱約能感覺到影喻亞美尼亞宗教史 累心 同樣是為詩電影 老塔流出的是奶 帕爺流出的是血呢。象徵術式華麗至此 令我明白為何會有嘴巴或眼睛長到手上的這種錯位符號:恰恰是源初的雙性同體的靈魂 導致單一個體承受不起欠缺的感受 但能量又往往轉化到了必須不能直接達意的雙重壓抑的詩學文體中。 |

|

象征、符号、仪式、图像构成的一个自成一体、理想的、象征性的秩序世界。美丽绝伦。赞叹能有这样的电影拍出来!艺术神品! |

|

即使脱离叙事的故事性与习俗的差异,仅靠构图与布景建立起的影像之美也能直击人心,可能这就是电影的魅力吧! |

|

这才是标准的PPT电影。 |

|

求求豆瓣别再给我推这么神叨的东西了,看了5分钟就确定是我不可能看懂的片子,看了10分钟就确定是我不可能看完的片子,看了15分钟愤怒地关掉了电脑的片子。 |

|

太美了!! |

|

我是一位生活和内心生满荆棘的人,我无心耕种我的庄稼,我的田地长尽了荒草和小鸟,我躲在草根下玩这小鸟,这他妈是什么生活? |

|

影片没有叙事,而是对影像力量的最纯粹展现。无数意象的拼贴叠加,向观众呈现了吟唱诗人诗歌中的世界。精妙的构图与仪式感呈现完成了对世界日常世俗的剥离与结构,所留下的是诗意的影像化再现,是诗人和诗歌中精神世界。即使对亚美尼亚的文化习俗了解胜少,观众依然会被其意境与美学所折服,如此精妙的表现效果是一般传统叙事作品所不能比拟的。 |

|

有点失望。最后一部帕拉杰诺夫,没看见他达到极致。吟游诗人就是冲,这部就是空。我想让它意象再丰满让节奏再完美。吟游诗人的音乐和节奏是浑然一体。这里是另外一种风格却没有那种浑然一体的感觉(游吟也不是这样的抽象,倒和祖先更接近一些)。通过水和罐达到空境。空境中有过去、祭祀、宗教与历史。最后是白色的,白色只有你。胸脯、心与海洋。真是这句话——“母亲坐在门口纺线,好像做着一个古老的手势”。只是不知道大主教的死有什么意义。或许没有宇宙的,只有那个时代那个个人。要是如此就不应该加进来。爱与血,爱与水流,砍掉宝贵的东西时生命很轻盈。死在这里也很轻盈。不过总体来说是死的。这是从神力里摄取出来的爱出来的死。 |

|

大量的诗意隐喻。看完之后,那些红色神圣地琳琅满目。 |

|

2024/11/13 和平影都

被苏联美学深深震撼,从头到尾都是视觉盛宴 |

|

每一帧,都耐看,可能索性把那些诗去掉,更突出映像表现。就像我看过的有些剧,生肉现场,更好看。 |

|

分了三次才勉强倍速看完,果然艺术品不是我等凡夫俗子轻易就可以读懂的。被诗化的电影语言、明艳的色彩、舒适的构图,的确在画面的呈现上无可挑剔,每一帧截图甚至都带着油画质感,但全片充斥着亚美尼亚民族风情的宗教仪式,其中象征隐喻没点文化底蕴完全无法解读,终究还是吃了没文化的亏。这种感觉就像是,你以为你能品出82年拉菲的醇厚,但其实你只是更爱勇闯天涯~ |

|

哎 没看懂 我不够文艺 |

|

电影不是单纯讲故事的。这是一部神片,神的地方在于我完全不知道在拍什么,就能在视觉和听觉上给我震撼。 |

![豆瓣评分]() 8.7 (25888票)

8.7 (25888票)

![IMDB评分]() 7.6 (14,428票)

7.6 (14,428票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 94%

烂番茄: 94%![TMDB评分]() 7.40 (热度:12.63)

7.40 (热度:12.63)