|

「幻灭」可谓是一次非常扎实(毫无创新)的戏剧呈现,人物的姿态被华丽(做作)地倾泻出来,戏谑(自大)的语气被(生硬)安置在情景的各处,流畅而又惊诧(无趣 过誉)。卢西安沉醉于声色犬马的巴黎(趋近于零的说服力),却仍眷恋诗歌爱情的闪光(令人疲倦的矛盾与挣扎),作为最具代表性的理想主义自缢者形象与其它青年作家故事同样脆弱撕裂(老套),巴尔扎克原著的魅力在影片中熠熠生辉(除却文本,影像部分完全不值一提),足以带人们回到那个思想被党派之争碾碎的19世纪(现代性的延伸匮乏),多兰的第三视角旁白确实为之增光添彩不少(仅剩的亮点)。这个极具张力(无节制)的故事最终能够警示(说教)和启迪(造作)是:我们每个人心中都住着两个相互纠缠的灵魂,稍不留神就会被时代的迷雾所无情吞噬。——来自您熟悉的朋友吕邦普雷(夏东) |

|

我觉得很久没看到扎扎实实拍好名著的电影了,当然一部分也是归功于巴尔扎克的剧本,这本子用来阐述当下的演艺圈及上层社会和媒体圈乱象依旧不过时,人类真是毫无进步感 |

|

县城文青的爹是当地土著,妈是去三线建设的阿拉上海人。文青去上海追求文学梦后,被纯文学刊物拒之门外。经过高人指点,他进入了新媒体行业,尤其擅长收钱给新片写好评,再收一遍对家的钱下黑通稿。闲暇时,日日追热点炮制100w+爆款文,并很快赚得盆满钵满。可文青骨子里很是鄙夷,还惦记着出诗集和转户口到老妈故土(上海市黄浦区)这事,最终被上等人重捶。他准备回县城了,见证一切的局外人提笔写下《小时代:幻灭时代》。

——————————————

不是我瞎编,是史诗巨作只拍出了地摊文学的感觉。And,到底是谁选泪沟哥本杰明挑大梁的?文森特和多兰都比他好太多了!不过,文森特什么时候能瘦回当年啊?本片旁白最好,功劳归于巴尔扎克,和导演无关。 |

|

nethan一出场我:他要不是同性恋我吞一千斤铁。

哦原来他就是多兰 |

|

很久没有看到过经典文学名著改编的新电影了,这部改编自法国作家巴尔扎克的同名小说《幻灭》的新作,非常值得观看!巴尔扎克堪称文学巨匠,可我们上中学、大学时就看过一部他的作品改编电影《欧也妮.葛郎台》(还是前苏联拍摄的),风靡一时,引得多少学子们去读他的数十部的《人间喜剧》大部头小说!那时候公映的改编自雨果的《巴黎圣母院》、狄更斯的《孤星血泪》、莎士比亚的《汉姆莱特》、托尔斯泰的《复活》、陀思妥耶夫斯基的《白痴》等等,都成为了那一代青年人走进人类文学戏剧大师们宝库的引路人。电影比连续剧短、精炼,也更容易普及。本片获得去年法国电影的最佳电影奖,可见也得到了作家祖国人们的认可。主人公吕西安是个于连式的典型人物,一个应该被记住的文学形象。 |

|

原著粉狂喜! 完美还原!全场爆笑! |

|

19世纪初的法国新闻业,早已学会和习惯了左右手互博,如今天靠贩卖对立情绪、收割流量财富的公众号。假新闻和辟谣,是同样值得报道的两件事。以戏剧和文学批评为开头,自由派的报业因此致富,也给保皇派留下可供碾压的口实。也如我们的新闻黄金时代,富有文学才华的小镇青年,来到都市大小报社,暂时埋没文学理想而靠笔杆子创收。幻灭来得也快,如戏中戏的《埃及艳后》,不是那个阶层的终将退位,在窥视舞台的一切旁观吃瓜视角下卑微退位。没看过巴尔扎克原著,不知道改编程度如何,但故事确实很好,就是男主角对着演员像画素描般写完第一篇剧评那段实在太扯。 |

|

美貌、才华、野心;挣扎、奋斗、沉沦。能把这六样东西讲清楚的名著改编电影都不容易。拍得很工整,当然支撑我坐满两个半小时的还是独挑大梁的本杰明·瓦赞,又帅又敢脱的美少年都是折翼天使555~ |

|

经历繁华与幻灭,对于一个立志成为作家的年轻人是多么好的际遇,但他最后转身离开了,把素材留给了那个旁观者。改编也尽力关照了当下,总体还是不错的。 |

|

@小西天。1.旗帜鲜明地喜爱本片所谓旁白的有声书式使用。巴尔扎克这类作家本就是强在场性叙事者,行文间的嬉笑怒骂、辛辣尖刻无法只靠纯电影语言书写的情节剧实现。这也是为什么他的《幻灭》跟狄更斯的《远大前程》情节与主题几乎一致但影视改编前者无人问津而后者一拍再拍的缘由。本片的旁白插入得流畅丝滑,既保证了叙事的风格化,也让观众透过影像得以感受到原著作者的气质。部分段落的预叙更制造出比悬念更强的张力。2.二百年过去,技术演进,媒介迭代,观念革新,但所谓媒体与文坛,生存之道似乎从未更易。3.名著翻拍遇冷且有限作品几乎都充满了自负又拙劣的当代重写的今天,看到这样一部谦虚而扎实的改编作,真是神清气爽。p.s.今日资料馆差评:映前官样文章磕磕巴巴双语读稿会,下次别搞了。观众花了钱买票,凭什么被你们绑架听20分钟这种东西? |

|

理想与现实的困境,爱情与阶级的鸿沟,试图挤进奢华富贵的上流社会,却沉溺于纸醉金迷和靡靡之音。投机取巧或许能土鸡变凤凰,但利欲熏心到头来只会落得满盘皆输。巴尔扎克笔下的Lucien,俨然成为了一个文学史上的经典形象。 |

|

拍的很商业很华丽,看得出投资蛮高。可是问题是旁白也太多了,甚至把交代人物内心活动的任务也交给旁白了,真的是有点懒。前半段Lucien成名前节奏还不错,可是到了后面Lucien开始命运起伏了之后就开始赶进度。而且各位演员的表演也有点不平均,Lucien的演员表现还是比其他人稚嫩了不少。明明是可以拍成Barry Lydon那种史诗气质的片,可惜了。 |

|

更像是一部19世纪的历史书 燃起我对原著的兴趣 |

|

3.5 如果搁置时代背景,把舞台设在现代,几乎不存在什么隔阂或是异样感,果然是超越时间与空间的人间悲喜剧,怀揣着梦想与才华的异乡来的年轻人,为了融入大都市/所谓上流社会,一步步沦为醉生梦死的俘虏,让他沦陷的又岂是只怪他自己的虚荣、享乐,保守势力、投机之辈,哪个不同样是吞噬年轻人的獠牙尖利的怪兽;弃记者职业道德不顾只图博眼球,引起舌战流量为王,花钱买好评,“专业”气氛营造师,各种眼熟的操作皆是早已有之;全片简直一路鸭(还有猴子)飞狗跳,直至狂欢后的落寞,这样的故事由多兰老师来讲述,有点意外也似乎是情理之中 |

|

不觉得这是电影,这是有声书。 |

|

4.5巴尔扎克是善良的,他让吕西安在经历了理想的幻灭后仍然能活下去,但这个被金钱、权力与虚荣所绑架的社会究竟会往哪里走下去了?这个在文学与艺术中寻找价值的年轻人最终败在了那一丝丝虚荣之上,名字在电影中成为了他的阿克琉斯之踵,击穿了尊严的铠甲,在看清了现实之后,在被一场游戏玩弄之后,在牺牲掉所爱之后,内森在最后说,幻灭是每个作家必须经历的,你会感谢我的,指鹿为马、逢场作戏的假面,戏剧场上的演员反而是真实的,但坐在下面的观众却是戴着面具的演员,迷失在浮华世界的宿命,巴黎会为理想与才华打开它尊贵的大门吗?还是这终究是丢失自我之地,不管是邪恶的、嫉妒的、真诚的、可惜的,生活总会以相反的面貌让你学会与看破面具后的脸,电影非常尊重原著的同时加入了幻想场景等诸多的现代元素,让电影有了些迷幻与虚无相伴的意味 |

|

对文学创作图景的复原与时代勾勒- -关于时至今日也足够津津乐道的假新闻与小报文化,也细数出版的困难和挣扎,更囊括新兴的技术与追逐;这些部分耳目一新,也同样被丰富地填满在角色的这些经历之中(更加增添了想买译文那套插图珍藏本原著的想法!)。但这之外的情感戏,旁白的闪现都显得散漫;得承认是因为大家的颜,才把感到吃力的部分迈了过去。 |

|

踏踏实实的改编一个无比适用现在时代的经典文学。或者是任何时代,巴尔扎克是神 |

|

Belle adaptation du roman de Balzac, et belle mise en scène de Paris d'antan. Cette capitale de désir et de pouvoir, toute forme d'élégance n'est que trompeuse, la naïveté n'est qu'un pion du jeu de manipulation. Mais cette satire sur les critiques est malheureusement toujours valable à ce jour. |

|

电影里的凤凰男永远是悲剧 |

|

扎扎实实的大部头,各方面都很平均的发力,细腻敏感得还原了文学巨匠的精神和内核。男主角很有看头,稚嫩但极具魅力。就是电影本身的可看性差了点。 |

|

片如其名。Fabian比这好1000倍吧。 |

|

感觉很适合搞个音乐剧版 |

|

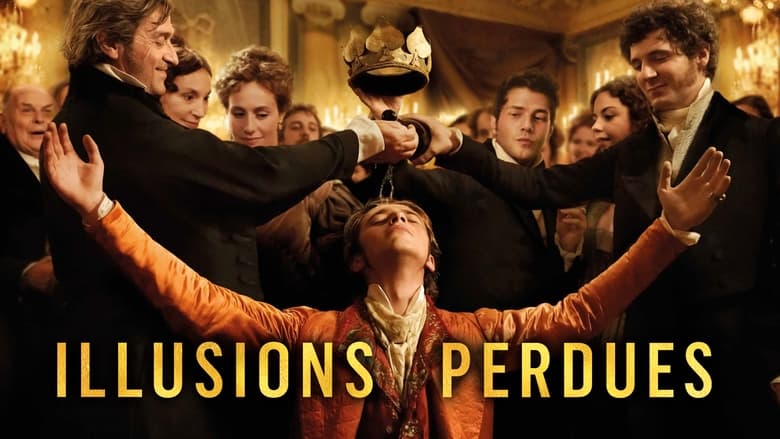

前入围2021威尼斯主竞赛,2022凯撒奖15提(史上最高)7中。虽说不免有些原著朗诵会式的声画叠用,不过片子美服化道还是都相当在线,表演也挺好(连带多兰居然也还不错,但是Coralie的演员选角还是可以商榷一下)。但最妙的莫过于巴尔扎克这部1843年的小说改编后居然能够精准打中今日(简中)舆论场的各种操作方法(“立场互换,转发过万”),实在是让人不免感慨大师超越时代的人性洞察,和太阳底下无新事的……无奈吧。 |

|

#venezia78 主竞赛。简直无法相信一个法国名导演可以把巴尔扎克的小说改编成一坨屎,巴尔扎克看过要从棺材里跳起来了。气得不想说话!😤我期待的男主演员是吕西安的绝佳人选,却毫无光彩(WTF!)),拿当在原著中不是最重要的配角,被导演pop-up出来,虽然戏份还是不多,但多兰赋予了这个角色新的生命(虽然剧本也没多大发挥空间,但在有限的条件下他已表现得很显功底)。一直以为多兰演大卫,最正面的角色,结果整个这条线被砍了,整个小说被改得精髓全无。巴尔扎克为什么写幻灭?为什么写人间喜剧?导演你心里没个数吗?😡(《人间喜剧》(Comédie humaine)是working title,电影是根据其中的一部《幻灭》(Les Illusions perdues )改编的。) |

|

伟大的巴尔扎克,对于新闻报纸、文学艺术、贵族资产阶级的暴露和讽刺,真是入木三分,金句频出,放在今天也适用!卢西安对于贵族身份的着迷,毁了他和女友卡洛琳,这难道不是在继承莫里哀的贵族迷中的思想吗?恰好女友卡洛琳就是一位戏剧演员。卢西安在巴黎闯荡的失败,又恰好是司汤达红与黑的主题,野心勃勃的年轻人,只身对抗整个阶层和环境,注定一败涂地!开趴梯加冕这一段简直将剧情推向了高潮,但是后面就着急收尾了,明显前面要好一些,可能后面收尾快想展现卢西安人生至此一路走下坡!多兰这通身的gay气质,感觉他扮演的内森随时想睡卢西安。卢西安这个演员吧,罕见的做大表情比他面无表情要好看很多!旁白多是因为这片太电视电影之感了,加了旁白反而有点电影的质感!我好喜欢卢西安在报社写稿作恶那一大段,为什么他要做贵族迷啊?! |

|

钱会没,人会死,梦会醒 |

|

这是年轻诗人的幻灭 更是复辟王朝的幻灭;巴尔扎克的内容总少不了金句 |

|

本来只想看个电影,误打误撞参加了法国电影月的活动开幕。如此似曾相识的场景,如此熟悉的大环境,彼时即此时,相信看到最后的人,都会恍然大悟一番最后一句台词,好一个“剧中剧”。沉沦的人极尽沉沦,高傲的人极至高傲,而不上不下的那个,成为了主人公,他更有故事更有说头更令人津津乐道更挣扎更drama。剧中情到深处的船戏,也丝毫不让人感觉色情法语电影的魅力也在此。还想再看几遍。 |

|

借用小报的批评方法:结构工整但并无新意。看完之后影像几乎没有留下印象,只会记住这个故事及其中个人在阶级壁垒前和斗争大旗下被撕碎的悲剧性,但那大部分是巴尔扎克的功劳。(当然也会记住少年的美丽肉体)7/10 |

|

7分。很久没看到品质不错的名著改编电影了。电影只讲了小说里一半的故事——诗人吕西安的故事,发明家大卫的故事完全没有涉及。实际上,吕西安的经历更符合“幻灭”的意义。青年诗人吕西安闯巴黎,他的诗没人欣赏,但他犀利的评论却为他赢得了声望和金钱,让他成为了炙手可热的评论家。吕西安为了恢复自己的贵族身份,出卖了让他发达的自由派,虚荣让他投靠了复辟的贵族。于是,自由派展开了对他的报复。这位短时间飞黄腾达的年轻人,最终跌落,一文不名的他最后回到了乡下。在巴黎的一切,都如同一场很快破灭的幻境。吕西安这段经历还是很精彩的,名利带给主人公的黄粱一梦,再加上与当代社会很相似的浮躁的巴黎,让我产生许多共鸣。本片在2021年法国电影凯撒奖斩获最佳影片、男配、改编剧本、摄影、服装、美术6项大奖。 |

|

回过头来看,名利场的虚伪傲慢,媒体与金钱利益的较量,被时代裹挟的年轻梦想家,自我沉醉麻木,走向自我堕落幻灭,这样的故事,无论经历多少个时代的更迭,终究不停上演,一切都是腐朽。 |

|

2.9分 |

|

美国人只能拍出《了不起的盖茨比》,是徒有其表的空虚和浮华;

中国近代史缺乏年轻人被古典奢靡冲击的机会,最贴近人们想象的是刘姥姥进大观园;

只有法国人能将古典的繁华和现代的新浪潮结合得这么好,同时对新闻、广告、消费的阐释鞭辟入里。

每个角色都有血有肉,演员扎扎实实的演技也完美地再现了大时代下渺小的人们:最开始脆弱天真的男主,逐渐有了心计,但最后还是为了野心和欲望付出代价;科特莉,是田里的向日葵,生机勃勃和野生真挚的灵魂;男爵夫人是纤细的瓷器,但她仍无法丢掉自己华丽的外衣。最喜欢卢斯托这个角色,浪荡不羁,也曾是文艺青年,终将成为自己讨厌的模样。还有辛加利、出版大鳄…不是很喜欢内森,“你只是失去了妻子和名利,我可是帮你找回了文学…”实在爱不起来。

会去看原著的! |

|

没读过同名原著小说,从我读过的巴尔扎克的“高老头”“欧也妮葛朗台”我觉得多兰把这部拍的很好啊,就不分析媒体人如何为了钱或者媒体都是有倾向性的,资本怎样,或者贵族如何如何的,我觉得考完这部反而觉得吕西安会东山再起的。 |

|

走进曾被禁止的宫廷沙龙大门,仿佛收到跻身上流的请柬。撕毁已被拒绝的贵族头衔申请,产生掌控自己命运的幻觉。巴黎撩起裙摆,褪去猩红色长袜,迷惑了年轻诗人的眼。他脸上旧日墨迹已干,胃里秽物尽数吐出。在名利的金色拉花里,受封为毫无廉耻的骑士,戴上日后流血的荆棘王冠,成为被烈火焚燃的纸张。 |

|

#法语文化月#很好的剧作,想看巴尔扎克的原著了,讽刺戏谑都很到位,放到当下也不过时。 |

|

3.5.我要去找原著来看。 |

|

女主的颜值直接让我前6分钟退了。。。 |

|

敬文章和谎言! |

|

literally 看了个鸡巴 |

|

《巴黎夢想家》改編自巴爾札克的小說,電影刻意而為的旁白多到讓人髮指,但整個十九世紀「巴黎網軍浮沉錄」的題材滿有意思。角色不斷在高雅與庸俗、理想與現實、天真與算計之間來回翻轉辨證,美麗事物令人沉迷,但美並不如你所見所想,美需要標價。電影嘲諷評論市場的虛無,故事裡沒有閱聽者的空間。 |

|

法国巴里·林登+揭露媒体恰饭写枪稿,在大量媒体人参与的影展场合估计不太招人待见。没来得及仔细看原著,开头巴尔扎克给偶像雨果写信,“媒体人和其他职业一样,都该在戏剧作品占有一席之地,媒体代表一股力量,《人间喜剧》是警世喜剧,以笑谑方式移风易俗,不能排除这股力量。”电影保留原著主线,截取原著几句名言,细节改动挺大。巴尔扎克自己就是起个假的贵族笔名混上流社会的,他写男主角“追逐空虚的欢笑和愉悦的婴儿,从一束光扑向另一束光的蝴蝶”可能有自己心态的写照。巴尔扎克文笔不错,剧本原创的旁白也挺文雅。技术部门很出色,花了不少钱。Xavier Dolan演戏目光飘忽,不知道该看哪儿。 |

|

非常精彩,文艺青年必看。文青必死的故事。另,2023年3月9日,北京小西天资料馆6排21、19那一对男女,从电影开始嘴就没停过,吃东西聊天,被提醒后男的还要问女的怎么了,女的还故意大声回答“让咱们别说话了”。因为隔得远为了其他观众的观影体验我不好出声制止,但我可以写在影评里把你们挂到天荒地老。 |

|

威尼斯主竞赛第十一场,改编自巴尔扎克的同名小说。建议直接看原著......电影改编不能说是超越原作吧只能说是胡编乱搞。唯一的价值是我终于知道了多兰是哪位,原来就你叫多兰啊! |

|

本来想给2颗星,最后还是决定给3,还是有很多精彩的对白/旁白桥段。很多配角都很好,男主对比,还是显得稍微不够。这种改编没有办法改太多。原著的问题遗留了吧。 |

|

图解文本,影像无甚亮点 |

|

莫泊桑,巴尔扎克,司汤达笔下的于连们。 |

|

导演层面看不出什么问题,主要缺陷是故事与当下的强行勾连。剧本放大了媒体讽刺中最当下的部分(甚至真的用信鸽影射了Twitter),但这些浮皮潦草的讽刺在华丽古典的调性中显得异常突兀。男主角浮夸不浮夸,严肃不严肃,也没有呈现出时间对角色的磨炼,演得很尴尬。 |

|

前半段的繁缛没能撑起来这么久的期待,但幻灭的塌陷却如此迅猛确实又让人有一丝惊喜。看了眼法媒凡以“critique”为主要生计的在一众评价不算太好哈。文学版盖茨比,整体也不如马丁伊登。又犹豫了一下还是没舍得多给一颗星。 |

![豆瓣评分]() 7.3 (141票)

7.3 (141票)

![IMDB评分]() 7.4 (5,882票)

7.4 (5,882票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 93%

烂番茄: 93%![Metacritics评分]() Metacritics: 81

Metacritics: 81![TMDB评分]() 7.50 (热度:13.66)

7.50 (热度:13.66)