|

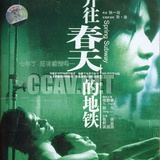

3.5星。参考影片《落叶归根》《艾斯卡达的三次葬礼》《瑞士军刀男》《护送钱斯》 |

|

感觉是在照着萨金塞夫的回归做,但影像较为平庸,叙事多有模糊之处,儿子的成长和诸多细节逻辑都很难让人信服。有一个人物直接就被放了,剧本还可以再使劲打磨。 |

|

俄乌战火中裹挟的时代尘埃,克里米亚困境里无处安放的乡土情怀,立场面前少一些无情的绞杀,多一些基本的人性。 |

|

#72nd Cannes# 一部非常应景的由乌克兰文化部资助的纯乌克兰立场的讲述克里米亚问题的电影,其实政治意图大过电影本身。主角父子选择了饱受压抑的克里米亚鞑靼人族群,因此也与苏联时期的鞑靼人被流放的悲惨历史产生了呼应关系;而最与现实政治相关的点则在于克里米亚危机后产生的新的“边界”与乌克兰危机中阵亡的士兵,再混合上伊斯兰教的问题,使得这个故事备齐了所有电影节要素。影片的父子关系以及父亲形象都让人想起日维亚金采夫的成名作《回归》,但是做成了一个公路片。两个主角的表演还都不错,尤其扮演父亲的演员,看得出训练有素功底深厚。不过剧作实在是太学生气了,修车厂+小城集市,还有边检站两段戏之套路也是有些令人厌倦。但是结尾那个日出长镜头实在太美了,情绪饱满而生动,直接可以提上一颗星…… |

|

3.5星吧。“克里米亚是我们的耶路撒冷”这句对白实在印象深刻。电影的片源对我来说也是值得讨论了。因为乌克兰不断强化主体民族和语言的地位,在乌克兰电影中出现非乌克兰语的对白都要加上乌语字幕,虽然这很明显是针对俄语,但是这种字幕型的区隔,在这个片子里却很好地呈现主要角色的身份设定和认同。当然啦,克里米亚能够冒出鞑靼族导演还是挺新奇有趣的事。我更好奇有没有人在克里米亚脱乌后,入俄罗前拍摄过映像素材和家庭级别的作品呢?这让我浮想联翩。 |

|

再远的路都不能阻挡亲情,希望被绑架的人民未来可以归乡 |

|

「克里米亚就是我们的耶路撒冷。」「这很重要吗?」「如果我们不需要彼此,那么谁又会需要我们呢?」 |

|

6.5/10 |

|

克里米亚人的思乡悲歌,电影最后的那轮落日见证着父亲与哥哥生命之源的殒灭,是落叶归根,也是十年长恨;ps 熊族不亡,世无宁日啊! |

|

进不了一种关注的感觉。导演任重道远,各种水平还在起步阶段。暗喻克里米亚的回归之路,困难重重,却依然心之所向。 |

|

聚焦克里米亚鞑靼人的归乡之路,其实也是乌克兰政客意识形态指引民众坚持到现在梦想之路。 |

|

第72届戛纳电影节一种关注单元提名电影。三年后再来看这部乌克兰电影,感受是不一样的。其实就是个《落叶归根》的故事,父亲和二儿子一起把战死的大儿子带回故乡埋葬的故事。这一路上冒的风险很大,父亲身体也特别不好,观众可能不太能体会这种近似固执的情感。不过,电影中有句台词可以帮助理解——“克里米亚就是我们的耶路撒冷”。最后二儿子在前拖着哥哥的尸体,父亲在后艰难前行。二儿子口中吟诵着不知意思的经文,父亲在后附和,声音渐小,直到无声。这段拍得特别好。 |

|

很简单的故事,安静且不煽情,甚至没有配乐,电影却显得很有力度。故事虽简单,影片所表现的现实及历史背景却异常丰厚,牵涉到两个国家三个民族及两种宗教之间的纠葛。故事主角是一对来自克里米亚的鞑靼父子,来到乌克兰首都基辅,将死于俄国之手的长子及哥哥遗体运回故土安葬。他们一路上经历颇多,既与紧张时局有关,也与他们本身性格与文化紧密相连。安土重迁是很多民族的品性,尊重传统无可指责,不过不能灵活应变,太过于执拗,且顽冥不化,有时也是悲剧的原因。 |

|

《归途望乡》“克里米亚就是我们的耶路撒冷”,

执拗父亲与“叛逆”儿子将战死的大儿子尸体叶落归根的回归之路。

最后的日出长镜头,虽然我听不懂他们在诵读什么,但情绪的感染了太强烈了,我被震撼到了。 |

|

有些人生下来,就注定了一生都在眺望一个难以抵达的远方,那个远方不是她乡,是故乡。整个观影过程是无比感性的,几次鼻酸,想到那些在安曼生活时,看见的巴勒斯坦人。Ta们的后代虽已生活在别处,但仍像漂浮的风筝一样,无法生根。克里米亚和耶路撒冷有着近似的意义。父亲的固执让人生气又很难让人生恨,早年被他排斥的兄弟的外族老婆,被他撬掉的棺材上的十字架,被他锁在屋里,死去儿子的乌克兰未婚妻...都是这些被驱逐的克里米亚鞑靼人死守的顽固和倔强。就像在约旦生活的巴勒斯坦人,从未忘记耶路撒冷的方向。而回不去的克里米亚人,拼死也要倒在故土上又有什么难以理解的呢? |

|

父子与尸体的一次奥德赛,也是父亲的忏悔之旅,儿子的寻根之旅。当儿子逐渐接受了自己的血缘,父亲也慢慢收起棱角,取而代之的是无言又无比沉重的父爱。“克里米亚就是我们的耶路撒冷”,异乡人就像风筝,飞得再高也总有一根线与故土相连。尤其是生活在边境的异客,望着对岸的故乡却无法到达的心情是无比沉痛的。爷爷想要死在克里米亚没实现,父亲帮他完成了遗志。从电影开始父亲接手一切与尸体有关的事到影片最后儿子拖着尸体在沙滩上前行,而父亲的声音越来越微弱,象征着儿子成为一个真正克里米亚鞑靼人,责任也从爷爷传给了父亲,再传给了儿子,将家族埋葬在故乡的土壤中。4.5 |

|

看哭了。“克里米亚是我们的耶路撒冷,你爷爷常说。他想死在克里米亚,但没成。这真的很重要吗?如果我们不需要彼此,谁又会需要我们呢”。 电影工整,缺乏锐气但很真挚。它在19年不被需要,当下也不会有人真正在意,如同悼词所描述人的生命一样。 |

|

‘Who will need us if we don’t need each other?’ 严格来说缺陷是挺明显的,但是这个题材确实是抓人,甚至觉得很感人;虽然是乌克兰视角,但是对真正住在那块土地上的人来说国家只是车牌的关系,家庭和民族才是带来归属感的;老套的父子和解题材实际上拍得一般,战死的兄弟的未婚妻后半程直接消失;结尾在河滩上拖尸体的镜头很震撼,但是仍然觉得应该拍一个更含蓄的结局 |

|

父子,郊野公路,疏远的关系,一触即发的代际隔阂,不可能摆脱The Return如影随形的参照。继Beanpole后,又一个从东欧断壁残垣里走出来的90后奇才。戛纳三年、入侵三个月后才姗姗来迟的处女长片,延续着同年另一部乌神作Atlantis的战后生活视角,再加入宗教文化身份认同,叙事之克制,把控之老练,思想之深沉,非早熟一词能解释。仿佛宿命,最后两人也来到湖上,父亲学会认错,男孩成为男人,继承悲怆,继续前行。虽然绕不开死亡,但本片至此已经从那部俄罗斯经典的阴影中走出来,圈定了自己的疆界,就像卢甘斯克废墟里长出的郁金香。top 2021 |

|

讨厌暴力 |

|

一段送别之旅,一段归乡之旅,也是一段成长之旅。很喜欢片子营造的感觉,浓浓的民族主义情绪,搭配上信仰的虔诚和神圣,值得静下心来观看。最后十分钟非常震撼啊 |

|

普通的故事,拍得也很普通、 |

|

一次返回克里米亚的为子送别,充满着艰辛苦涩,可尽管只有97分钟,却拍得冗长无比。能够入选戛纳官方单元,Wild Bunch一定发挥了巨大作用。 |

|

裸看无字幕,剧情片,不懂 |

|

邊看邊睡,打分僅供參考。 |

|

不痛不痒的归乡故事,灯光设计算是比较出彩的一项。结尾三个男人同时以不同的状态回归故土,处理方式加分。 |

|

太沉重了以至于感觉自己没有资格说什么。就是说东欧斯拉夫民族更接近亚洲还是有道理的,这沉重的历史传统家族亲情父系大家长 |

|

乌克兰政府赞助拍摄的关于克里米亚之影片,讲述一个父亲冒死送战死的儿子尸体,穿过克里米亚地区回在俄罗斯的故乡,去入土安葬。主角家庭祖先是塔塔尔族,信奉伊斯兰教。这可能是本片的主旨,即虽然俄罗斯族人数众多,但克里米亚“自古以来”是塔达尔民族的。有些单薄。 |

|

几度落泪,一样的呼嚎的风,河流湖泊和大海,渴望风筝的自由。世人看我痴傻,我看世人虚。故乡情节和父子纠葛放在那样复杂的背景里,我们没有资格评判,唯有感受宏大政治对常人的影响。 |

|

#72nd Cannes#一种关注 [回归]味道 已非故乡的克里米亚 父子的和解与送别 |

|

无处不在的腐败与暴力、回不去的故乡,构成了这个没有希望的族群在这个悲哀的年代挣扎的故事。7/10 |

|

人类是如此的复杂……以至于我们根本没有能力去居高临下地批判他人,只能报以同情、慈悲、感伤地看着父子走完这一段苦路😩

p.s. 说点我个人的感想:民族、宗教,甚至亲情,这种具有强烈“文化”属性的东西往往伴随着恐怖、落后和愚昧,但在正面的意义上,它的内容充实而有力;与之相对应的普适性的“文明”属性,这个东西具有简洁、效率和可预测性的美妙,但是在社会中容易被人庸俗化。像我们这种从小地方出来的人,几乎是挣脱了克里米亚的束缚链锁链才来到现代性的基辅(象征“文明”)生活,但如果是个浓厚的人,必将在文化和文明两个维度间反复拉扯,比如说奥康纳的《暴力夺取》,或陀思妥耶夫的《罪与罚》,以这样的形式在两个世界中达成和解,我真的很希望能找到第三种道路,又不会庸俗下去。 |

|

乌克兰电影 归途望乡 IMDB评分极高,豆瓣分一般。从电影质量看,豆瓣评分比较公允,包括剧本,只有人物和任务,事件多少有点不足。人物和任务特别好,一个克里米亚父亲想把在乌东战争里牺牲的大儿子带回克里米亚安葬,于是和在赫尔松读大学的小儿子一起上路了。公路片需要各种事件,最好能落在人物关系上。但电影的事件少了一点,人物关系反倒挺足,只是事件少,人物关系的推进感觉少了些内在动力。这是2019年的电影,电影里的乌克兰虽然破旧,却有基本的建筑和人气。但在2023再看,诸如赫尔松这些城市已经被俄罗斯炸成了废墟,城里的人也早已流离失所。就为纪念,也应该给高分,更何况拍出了被俄国人赶出家园的克里米亚原住民对家的感情。 |

|

++ |

|

第一次了解乌克兰克里米亚边境人群的生存环境。对故土的执念,政治对小人物致命的影响 |

|

人们对家乡的执着无非两种,执着的远离和无论如何也要回归的终点,而对于被迫远离的他们,回归成为了生命终点的必要选择,父亲也终究倒在了最后一刻,念不下去的祷文,消失的声音,初升的太阳,三个游荡在外的人,终于到了归途的终点,政治永远是把最普通人的牺牲认定为理所应当,放在当下的语境属实更多了几分唏嘘。 |

|

愿世界没有战争,百姓们安居乐业 |

|

结尾鸡皮疙瘩起来了 |

|

确实需要一种关注 |

|

有几组镜头挺好。

任何地方的少数族裔和飞地都不能逃避的现实——与主体文化和民族的疏离,必然导致危机来临时被忽视和排挤。身份认同的问题,不仅是克里米亚鞑靼人的问题,也是克里米亚人,乌克兰人的问题。

|

|

6.宗教的信仰能推动一种执着的信念,这似乎是双面镜,即有可贵的一面,又有不自由的一面(但过度自由又容易无根)。之前克里米亚只是一个地名,因为电影慢慢变得丰满起来。看来前苏联那片土地还是流行强权代替规则和法制。 |

|

战争使无数的家庭支离破碎,片中的男主人公丧妻后,接着丧子,运送长子遗骸回克里米亚,完成穆斯林的葬礼。尽管没有完全看懂故事脉络,但能看到乌克兰的确是个上演人间悲剧的地方。 |

|

被震到了,“克里米亚是我们的耶路撒冷”。最后的镜头玩的有点绝,最后那段翻译突然停止了翻译,不知说了什么,但确定这段内容应该很有东西。 |

|

政治色彩浓厚。感谢苏俄电影老炮熊仔侠的短评,关于片中人物使用乌语俄语及字幕的小贴示,帮助普通观众更好解读电影。 |

|

一个父亲坚持要与二儿子阿利姆,将参加俄乌边境战争死去的大儿子尸体运回故乡克里m亚埋葬,踏上了归乡路途,这是一次越来越艰难的归途,途中遇到了交警为难,遇到了抢劫,还在边境与警察发生冲突。终于到了最后一程,阿利姆在前面拉着哥哥的尸体,念着他们的祷文,叫父亲跟着他念(也许是一种确认父亲还在的方式,也许是作为鼓劲的号子),终于身后父亲的声音越来越弱,最后消失了。途中父亲已多次发病,都咬牙坚持了下来,在踏上这片土地后,父亲却再也支撑不住了…… |

|

一部非常程式化的公路电影,放在一个地缘政治的宏观大背景下,有些醉翁之意不在酒的感觉。单纯电影的质量上看,难免有牵强之意,其实说到底就是想讲一个认祖归宗的故事,但这个故事却没讲的深入人心,尽管用了很多公路片特有的元素加以辅充,可本质性的中心要义没能给观众完全说明白,也很难让人代入某种特定的情感去对电影中的人物游魂人生的一种共鸣。这部电影如果放在今日的欧洲影展之中,绝对是能够获奖的种子选手,电影的成片质量已经无所谓了,其展现出来的社会关注性的议题足以让评委们给予褒奖,任何事物都不可能脱离现实独立存在,艺术也是如此,这本该辩证性看待问题的方式,或许在一些人的眼中只是一个糊弄大众的玩笑。 |

|

很好的历史电影,看完恶补了克里米亚问题,发现当年也被成吉思汗占领国,名金察汗国。回到电影本身,或许我们每个人心中都有一个自己的耶路撒冷 |

|

歐洲影展德芳樓看的很沈重的電影,為了埋葬哥哥而再路途上與爸爸最後度過了一趟旅程,爸爸表達的愛不見得是我們所想要的,但我們有意識的覺察這是他對愛的一種而接受這份愛,保有他的空間是我們對人事物的學習,死亡和離別是其中之一的課題,我們不得不接受無法接受和非預期的事,這同時也在寬恕自我的控制與執著,透過電影的提醒無論在哪個國家何處何地,許多議題事件仍不斷地重複發生著,我們該如何面對與思考呢? |

|

低配版《回归》,各方面都差点意思。 |

|

靜下心來看的⋯ |

![豆瓣评分]() 暂无评分

暂无评分

![IMDB评分]() 7.3 (1,515票)

7.3 (1,515票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 77%

烂番茄: 77%![TMDB评分]() 7.17 (热度:1.65)

7.17 (热度:1.65)