|

空镜过多。仿佛《东京物语》的前篇。“要是当初不来东京就好了。”最重要的一场母子交心的戏安排在以大型垃圾处理厂烟囱为背景的荒草地上。懂了为何火车在他的电影里这么重要,在东亚的现代化进程里,火车把年轻人送到巨大型城市里,成为她的工蚁,为她耗尽青春,却始终有负于家乡父母最初的期盼。 |

|

亲子关系一建立 便开始了人生悲剧的第一章 |

|

后来又看了一遍,然后给我妈打了个电话。 |

|

几次出现的长空镜,是自省的空间。有长幼之分,却非尊卑的虚伪,有贫富之距,却无贵贱的虚荣。我认为这才是好的励志片,因为你意识到现实的残酷和自己的无助,却仍可以被亲人原谅与宽恕,那还有什么理由再逃避呢。 |

|

CC的画质太赞!小津有声第一部。父母与孩子,不变的主题。东京:被工业围困的城市。一个母亲期待与现实的落差,念及自身,泪水不尽。低角度、静景,空镜在转场。画面的构图。声音的利用。前半段节奏上稍差,除了孩子的哭戏,整个片子不突兀,默默涌动的温情,感同身受。 |

|

小津安二郎的片子是踩在地上的,踏实,真诚,立足点依然是家庭和社会,柔缓的人物性格在这样现实尖锐的社会背景下还是让人感觉到了向上的力量 |

|

都在说东京物语,其实小津上过两回京,本片饭田蝶子的母亲独往。小津强烈崇古,对“今”随片而异。物语中“贬”意更浓,特别是孙辈的撒泼和女儿夫妇的算计。而独生子中的儿子媳妇,却本性善良,母来东京,借钱也要陪游尽孝,怎奈人穷志短较为消沉,才要强母激励。……此时的小津,稳雅静风格已成,只是与这个困苦落魄意志消沉的故事不够统一协调。 |

|

尊严和梦。如果说《东京故事》是流水一样的电影,那独生子就是风一样的电影。几笔勾画出每个人物的卑微与快乐。东京是个梦,儿子的伟大也是个梦。东京有大桥,有最新的电影,甚至连垃圾焚烧场也是梦美好的一部分,但就算是神符也止不住落空的悲伤。空镜头、前后景和转场剪辑是毫无疑问的大师水准。 |

|

小津首部有声片,也是从松竹蒲田向松竹大船过渡时期作品,茂原声音系统。180°空间和小津式空镜已经确立,跳轴现象存在并一直延续。本片煽情十足,田中真澄对此片的社会文化意义有详尽论述。片中片是奥地利导演Willi Forst的《我的歌在轻轻祈求》。本片有删节。 |

|

“亲子关系一建立,便开始了人生悲剧的第一章。” 只言片语,悲悯道尽,每看一部小津就如生命轮回完了一遭。 |

|

简单的故事,简朴的励志意义。小津的第一部有声片。每个人都有一幅永远端庄的笑容,但笑容下面尽是百事哀。但这样的哀伤下面还是有向上的力量。 |

|

1.小津的第一部有声故事片,战前的“东京物语”,也是此期他最好的作品;2.Old Black Joe温柔迟缓如摇篮曲般的旋律首尾相接,好喜欢这种南北战争前后的美国民谣。3.儿子带母亲看的电影,是《未完成交响乐》;4.垃圾焚烧厂边和深夜里母子的两场对话听不得。也许是为了让观众从情绪里缓过来,拍那张防止孩子夜哭的符的空镜停了好久。孩子没有哭,成年人却在夜里想着生活的悲辛,痛哭不止。 |

|

日本的昨天就是中国的今天,因为大学扩招,贫富加剧,房价每日一变,“知识改变命运”的希望越来越渺茫,大批寒门学子身兼父辈希望在大城市做蚁族,除了嫁娶本地人,希望渺茫的创业外翻身几率越变越小。 |

|

卷首语的沉哀,每个孩子都是父母生前的债;生活的底色是苍凉,生来病死婚丧嫁娶,无论怎样欢笑,到头来终究哀大于喜,第一部有声片便已出落得如此沉静沉稳,大师气象——风中的衣服,两人踽踽的背影,身后的烟囱,初来东京的光和配乐;母亲在工厂的三组镜头,折射时间的更替和心绪的转换。 |

|

日本版《上海屋檐下》。小津难得的母子题材,母亲说很满意,对儿子有希望,回到家的她透露的何尝没有失望。时代快速向前走,前景是平房,后景是崛起的大厦,电影也有声了。满怀志向的我们来到了东京,却被沦落成了普通人,看似美满的家庭背后有多少艰辛。母亲老了,我们长大了,时间走得太快了。 |

|

在世间那么多的母子情深中,我最中意你。 |

|

梦想总是输给现实 |

|

摄影相当粗糙,杂音很大,不及默片时代的作品 |

|

7.6/7.6 小津第一部有声片。小津的故事总是简单,其中却倾注了无限悲悯的情怀。 |

|

“亲子关系一建立,就开始了人生悲剧的第一章。” |

|

母子促膝交谈那一幕看的唏嘘不已~~ |

|

有的爱,平静,却只抵内心。 |

|

母亲在决定继续供儿子上学后不仅受到经济的压力、精神的困惑,仿佛也受到了潜移默化的教育。 |

|

小津第一部有声电影,第三部影像中的影像(去电影院观看外国有声电影)(我出生了但、东京之女),双重客体化视角。小津的任务构图模式已经显现。母亲初入东京,汽车视角看到的东京街景。空镜很多。东京的垃圾焚烧厂的烟囱。尝试着将苦情气氛提升至顶点的长达近一分钟的空镜头。 |

|

母亲是一条温暖的河流 湿润了我的心房 |

|

小津第一部真正的有声片,同时也是贫苦版的《东京物语》。《东京物语》里的儿子好歹是个医生,拥有一个像样的房子。这部片子里的儿子只是个老师,而且住在陋巷破屋,相邻垃圾焚化厂。如果说《东京物语》里的父母放弃了对于子女的期待,那这部《独生子》则是母亲放弃了对于东京的期待。这个时期的小津镜头下的东京全部都是其萧条的一面,而关注点则是一个个落魄的失业者。被众人描绘得五彩斑斓的东京中,也总会有人对着一片荒凉的田野感慨“东京的人实在是太多了”。里面关于亲情的核也是东亚传统的那一套,母亲默默背着孩子变卖了所有的家产,可孩子的成长却背离了母亲的期待,所有生活的意义都在所追求的远方变得虚无缥缈,进而责怪自己无能。 |

|

还子女债的“奴” |

|

梦碎大城市 |

|

纯朴但点到为止很无趣。 |

|

8。现实和理想总是有差距的,每个父母都有望子成龙的心。 |

|

现实与理想相去甚远,但仍然要庆幸你还有一颗善良的心~ |

|

小津人物的高光时刻全在于对命运的接受,用一种赏庭院花谢月落的姿态。 |

|

无论如何,现实的境遇和出人头地的希望总是存在着太大的差距。 |

|

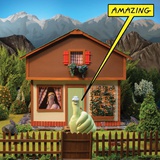

首尾各一曲老黑奴,道尽母与子的忧伤。CC版嘈杂得很,不知是制作问题还是胶片损坏的缘故,封面却真棒,东京垃圾焚烧厂前的浅草地,杂陈世间千百味。 |

|

看完,或许你会沉默,或许你会垂泪 |

|

静静的 很美 老侯受小津的影响还真大啊 |

|

几乎满眼都是诉说人生无奈的空镜头,看似平和,实际上充满了感伤的情绪。等到二战以后,小津在空镜头的运用上收敛了许多。 |

|

生活的悲剧。 |

|

城市的声音 |

|

D5 BD056 |

|

3.5星,东亚人之殇。“有很多人成功……就算很少也是有的……”“但这不容易”“你不可以这样想!”结尾还是积极的= =|一眼认出笠智众,竟去卖猪扒—— |

|

依稀看得见小津的影子了。 |

|

亲子关系一建立,便开始了人生悲剧的第一章。 |

|

太小津了。固定机位的内在力量在这种情感表达中被释放地非常足,看到最后总还是会落泪的 |

|

母亲笑起来很朴实很温暖 |

|

很直接抵达内心的片子 |

|

确立小津风格的作品,具有强烈的现实意义,在其中,时间观念被空镜头放大,所以影片主题兼具现实和哲理。 |

|

亲子关系一建立 便开始了人生悲剧的第一章 恩恩怨怨期望失望 |

|

中国故事 |

|

即使现在看也很应景 |

![豆瓣评分]() 8.3 (1227票)

8.3 (1227票)

![IMDB评分]() 7.7 (2956票)

7.7 (2956票)![TMDB评分]() 7.40 (热度:5.17)

7.40 (热度:5.17)