|

父亲节看这个真是格外催泪,好在胶片声音丝丝拉拉,分散了我的一点感伤。这就是东方的父亲,隐忍又坚强。父母和子女,谁也不能陪谁一辈子,但这就是天下最大的缘分吧 |

|

中国人看这部影片一定会有感触,因为《父亲在世时》中无处不在的“礼”让人感觉很舒服。君为臣纲,父为子纲。父慈子孝,安享天伦。尽管疾病无常,聚少离多,父亲的一生仍算圆满。

但是,我看这部影片的目的其实在影片之外。我很想知道,参与侵华战争,归来之后的小津安二郎是如何做到置身事外的。小津的影片中是没有人性之恶的,有的只是温厚恭良。或许打从心底,于他而言,侵华战争就是一场正义之战,身为敌人的我们是并不被当成人的。我认为唯有这样坚信,小津才能安然度过余生,自然地创作出这样至纯至善的作品,否则他就是真正的恶魔。而事实是不少日本人都和小津安二郎是一样的,有天下最和蔼的面目,行天下最卑劣之手段。

“我将化身天皇之盾。” |

|

不慌不忙,不卑不亢,娓娓道来,看似简单平淡,实则精致而讲究,不过分烘托,足以让人醒悟亲情与家庭,唏嘘世道和人生。 |

|

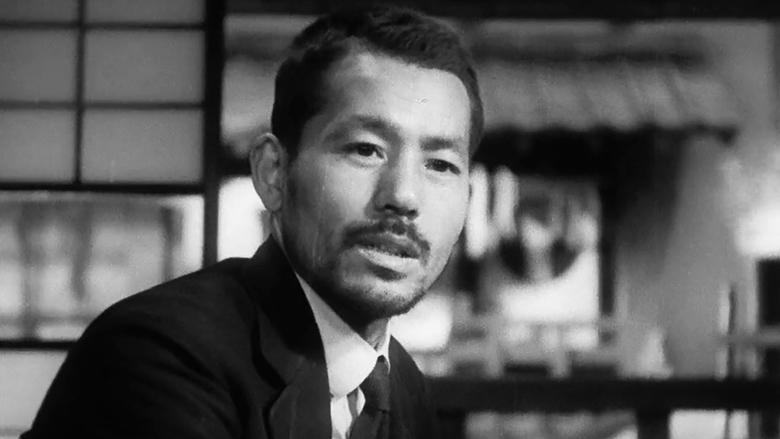

小津的电影总给人一种哀而不伤的感觉,父亲在世时却让我狠很的伤了一次,父子之间聚少离多最终没有生活在一起的遗憾,每个镜头都淡淡的平静的向你展现着最平凡的情感!笠智众塑造的父亲形象这部我最喜欢。最印象深刻的就是父亲一边缝补衣服一边检查儿子功课那段,有时这生活化的细节才更容易深入人心! |

|

与战前的《独生子》对照,可以看出战争经验给小津带来的变化。《独生子》里母亲更关心的是儿子过得好不好,是否成为了“了不起”的人。这个“了不起”与否,完全是个人成就意义上的。但在《父亲在世时》里,父亲更在意的却是儿子是否成为了对国家有用的人。这是鲜明的集体意识。甚至,笠智众的父亲形象,其处世之道有点类似旧时代的武士阶层,并且显然是小津赞许的理想形象。儿子则面目模糊,没有自己的个性。所以,父亲与儿子之间的对话,是理念化的单向训导。而《独生子》里母子交流,才是提炼于痛苦人间,凸显出人物各自困境和内心纠结的情节。总之,即使不谈什么战争反思的问题(据说未删减的原片里甚至有唱军歌的段落),我也完全不喜欢这个说教味浓重的小津。 |

|

片源极渣,喜爱很深。既有在世时,便有不在时,片名本身就饱含回望过去的追忆性质。父慈子孝是一种确切的理想关系,父亲在世时的无法常聚,使得温情渴盼的情感来得更加浓烈与炽热,手法越淡就越能凸显。PS:一些时代性的东西,懂的人自然能懂,非要死抠,那可以顺道把小津的所有片子都一棒子敲死。 |

|

看小津的片子你会感觉不到时间的流逝,然后生命就这样结束了。我一直想要做一件事但却从来没有机会去做,是的,回头来看,只有那些“破例”去做过的事情才让我们不会后悔。 |

|

野田高梧回忆,电影里儿子携带亡父骨灰坐火车返乡这段是小津亲身经历。当时有影评人说小津不该在电影里让儿子把父亲骨灰坛放在车厢行李架上,这对死者不敬。小津听到后反驳:我和母亲当时就是这样做的。那天晚上我们不可能捧着父亲的骨灰通宵不睡。况且,行李架是火车上最干净的地方,也是最适合寄放的地方 |

|

-良平:爸,其实我想了很久,我打算辞职。-周平:为什么?-良平:我想搬去东京。-周平:为什么?不喜欢这工作吗?-良平:不是,如果我继续做这工作,不知道何时才可以去东京与爸爸一起生活?我从中学开始,就很期待和爸一起生活。本想有机会与爸一起时,却要去秋田工作,我厌倦和爸分开生活的日子。我这样决定可能会令爸很失望,但我真的很想去东京和爸一起,再找工作。爸,怎么样?我想我一定可以在东京找到工作的。-周平:不,你不可以这样做。我也很想和你一起生活,但是一定不可以影响工作的。(后面父亲话里的某些观念不太认同)……儿子:亲情>工作,父亲:工作>亲情。→ 不能两全其美,结果却是:子欲养而亲不待。—— 生活条件的限制,使得蛮多事情无法十全十美,于我,想完成父亲某些心愿与个人坚持原则想法有出入,也造成了必不可免的烦恼。 |

|

2024.6.14.第五次,也是这次SIFF的第1天。每一次的重复和变奏都记得清清楚楚,每一次父子相处,父亲都告知一个坏消息,一边哭鼻子一边听父亲的训导。《独生子》我们看到的是无私而悲哀的母亲,《父亲在世时》我以前看到的是神圣的父亲,现在看到的是一个不快乐的儿子。 |

|

残留的影像损坏与劣质音质是本作一大遗憾。然而父子关系与人间离合,甚至是略微提及的婚嫁都是小津的标准主题,小津理想化的家庭与父亲形象也与独生子一脉相承,不同的是在自我牺牲的伟大父爱下有着一颗孩子身处异地思念父亲的孝心,展现为人师表与为人之父其双重教育的难能可贵。 |

|

NFC, 35mm。市面上流通的VHS特别是DVD版,应该是战后重剪的。比如,酒席上笠智众那大段唱和整个被删(直接导致笠的死更突兀),再比如结尾大浪怒涛(声音完全被切掉),也并不是表现什么父亲的静死(又内敛又澎湃)。胶片版海浪吵得很。 |

|

2024.4.21 北影节 英嘉cinity

非常失望,我看过最呆板,平庸,说教的小津。在这个几乎不需要女人存在的世界里,只有“父父子子”“天地君亲师”。大概是我实在无法体会这样“深重”的“父子情谊”,全程看下来毫无触动,父亲死时我毫无悲伤,只想:啊,他终于死了。父亲终于死了。 |

|

笠志众在学生聚会上吟诵广濑武夫《正气歌》这段很精彩,特别是被平田老师的哭泣打断,特别有预言味道。广濑武夫是日俄战争联合舰队对俄军舰队龟缩的旅顺港实施堵船封港作战时阵亡的,在《坂上之云》里是个重要的人物。《正气歌》的吟唱和中断,在这部小津出征前的最后一部片里发生,很有解读空间。 |

|

《追风筝的人》里的这句“为你,千千万万遍”大概可以作为所有父母的墓志铭,本片相当于《独生子》的变奏,《独生子》的视点是母子,而小津在此将视点落在了父子身上,真诚,朴实无华。片中的两父子一生相隔两地,几有相聚,然而最可悲的事情莫过于树欲静而风不止,子欲孝而亲不待 |

|

《独生子》姊妹篇,关注对象由母亲转向父亲。依然有相似的教师身份设定,甚至两部作品中出现了同一道几何题目,这也是小津“父母亦师者”这一观念的体现。多次低视角仰拍,让父与子始终保持若即若离的微妙距离。笠智众不愧是小津御用,顶礼膜拜。 |

|

再一次静下来看麻布片头〜机位已然很低了,构图考究美丽,风光美,转镜的寺庙灵骨塔好萌啊。。早期的孩子都好小?不过妈妈的缺席已经是一个主题了看来。时间跳跃蛮快,城乡差异的比对丰富。钓鱼的场景真的好逗啊,虽然感觉一条没钓到,但很有父子之间的味道,话不多,感情却溢出来了。的确,薄情寡意 |

|

#重看#@资料馆;小津式“子欲养而亲不待”的日常拍得心平气和,一切心酸困苦的奋斗、无奈的诀别,都隐于时间的帷幕之后,人挣扎过的痕迹、跋涉过的脚印,在时间河流的冲刷下,最终都化为无形,想起的是那共处的一周,会是余生难忘的标记。结构规整,探视、零花钱、钓鱼、上课,对称的比较是岁月的流淌。同学会唱歌(想起《秋刀鱼之味》)和训儿段落说教明显,可能就是小津不愿明说的一些态度吧。 |

|

据廖先生说 这部才是最经典。(偶尔见面也是好的。武士道精神 忠于工作不愧于心 死的时候才会坦然快乐。Kazan Watanabe) |

|

5.0。4K修复加长版,BJIFF2024资料馆1厅。1.知识分子的负罪感、隐而不发的战后迷惘、来自父亲的鼓励与说教,多种综合构成一个东方父亲的隐忍和坚韧,这种厚重绝非是用“爹味”可以一言以非议。2.小津也绝非只是拍父亲与孩子无止的羁绊,还有战后国民的安慰和信心的重建,一切百废待兴孕育新生。3.修复版加入师生聚会的歌唱高潮戏。 |

|

为啥这部评价这么高??父亲-教师-国家/天皇的三位一体,道德光辉闪瞎其他人。儿子除了全身心沉浸/臣服于这种光辉以外毫无个体的存在感。父子的情感稍微有点真实动人的时刻就立刻要来一些父亲的说教……就算在小津自己的电影里也并不特别值得一提啊,《秋刀鱼之味》里的同学聚会比这部里的要流畅自然多了啊。 |

|

3.5 父亲节看很应景。哪怕拍得如此平实,也还是很难被故事中父与子/师与生/国家与民众三位一体的“服从性”所打动。#SIFF2024#第7场 |

|

BJIFF@资料馆 惊了,我甚至十分怀疑这部是带着任务拍的,是某种「样板戏」:父亲大段说教告诉儿子「每个人都有自己的神圣任务,那就是做好自己的工作」(而不是顾及亲情);师生会时不加掩饰地催生,而且不止要生一个,生四个都可以;后面则是典中典催婚,还是「父母之命」那种;那一长段咏唱最难绷,反复强调「忠」,最后还「七生报国」……而且我觉得把这些东西杂糅在父子情上是十分阴险的。笠智众从中年演到老年的演技绝好,但赶上这么个剧本太可惜了 |

|

#26thSIFF# 儿子想要亲近父亲,父亲的脑子却塞满了宏大叙事。皇权父权重重规训,君君臣臣父父子子,心甘情愿将自己活成一颗摒弃人味儿的螺丝。一派恭敬顺服,却只叫人难以呼吸遍体生寒。这种对极端腐朽的赞颂迷恋实在让人不适,远远超越了沉闷无聊,令人作呕。什么军国主义恐怖片。底色如此扭曲狂热,从中看出温情感人的心理状态真的还好吗?! |

|

SIFF@兰心 小津在侵华战场上作为毒气队队员服役回国后的作品,还念念有词着天皇之盾、武德、靖国神社、兵役体检,由于这些也不得不成为小津刻画的这位所谓正直的父亲的底色,使得我的评价会比较复杂,这样的家庭题材电影不只是无聊了。 |

|

#SIFF#非常无聊的电影,父子关系,师生关系,无穷无尽的劝解、教导。笠智众和儿子演员呆板的表演更是让本来灾难的电影雪上加霜。该片像是小津为了完成征服任务交出的应试作业。 |

|

#SIFF1

生机和腐朽并存。前半段真的很想给五星,从在大银幕看到松竹片头和笠志众开始就已经泪目。能看到开篇倍率般的活泼中蛰伏着死亡,小津虽然简化了父子间的关系,但十年一恍的离愁别绪却很能击中我。后半段扣分,如果说在男人主导的世界生活就是一场军备竞赛,那或许武运昌隆就是最好的祝福。 |

|

相较小津一些后出的作品,更节制更质实,唯失于反省。小津似很喜在内景措施烟气,试举之如下:15'45炊烟,21'30檐廊腾起的烟,29'00排气管尾烟,46'50温泉蒸汽,48’00一斜杆冒的烟,至于香烟也不下三幕。小津的内景总是饶有看头。两次钓鱼大爱。辞职上漆拜谒,无不郑重其事。 |

|

D+/前段用轻盈的时间跳跃与朴素的姿态复沓构建起的情绪暗流很有效,但感觉后段就有些停滞了,以至于腐臭味儿太重的故事本体泄漏了出来…… |

|

得益于小津式的平行手法,父子生命的延续感和互相投射的一体循环感特别明显,比如两人齐整整地左右互甩鱼钩或者两人几乎一模一样的授课场景,父子没有多少时间在一起生活,但是只消几个突出的“聚合”场景就足够使绵延的父子情持续温和地流动。不只是简单的亲情,而是生老病死的自然状态。年轻的笠智众 |

|

日后的主题风格已经基本定型,细腻的日常生活,父子二人一直维持着微妙的距离,所有情感都隐忍不发,正因如此钓鱼的段落才格外动人,完全同步的动作意味着心灵的相通,贯穿十余年的时光,家庭、事业、处事原则都被遗忘,这是唯一的宣泄时刻。笠智众已经开始扮演完美父亲,针对父子二人的分歧,小津无疑认同的是集体为先的价值观,摄像机这次不能说是“微仰”,谢师宴一段几乎都要贴着榻榻米去拍了。太过明确的态度让那两段父子对谈说教感十足,也让人怀疑,富美子的眼泪究竟为什么而流? |

|

独夫养子如女,独子望父成母,你的清酒,我的泡饭,云开云聚终有散,笑看苦难不断,看到20分钟时就决定给五星,小津的片子以后还是省着看。 |

|

3.5 "We all must do our duty, and we must do it to the best of our ability. There's no room for personal feelings. Do your best, work all you can, and you will maintain your position in the world...stop being selfish, let go of the self...isn't life better when we're both working as hard as we can?...think about the country." 儿子的征兵入伍考核优秀,再给安配上一个贤妻照顾你一辈子,做父亲的终于可以无憾了。【努力从这种家庭片中过度地读意识形态 |

|

亲密源于血缘的联结,寡淡由于父权的压抑,难以言喻的父子关系。看到最后儿子对父亲的赞美,让人很憋屈。小津安二郎的电影里看不到“人性”,对于好的不好的,一切都很小心地克制自己的态度。这种平和,很难让人不联想到他对战争的回旋,就像他电影中一以贯之的榻榻米视角。 |

|

小津的片子我看得不算很多,但也已经对他片中单调乏味的父亲形象感到厌倦了。感觉他更擅长描绘母亲的角色,比如《秋日和》之类的。以至于这部只有父子关系的电影显得非常沉闷无趣。 |

|

戏剧结构太突出反而削弱了一部分作品的魅力,结尾依然干净利落 |

|

北影节第1️⃣3️⃣部|小津安二郎镜头中的生活有种魔力,可是一想到儿子最后可能去做鬼子了就有点生气。 |

|

快乐与痛苦交替让生活变得有意义,长久分离让短暂相聚更值得珍惜。总是以为日子还有很长,可是到最后才知道最漫长的是空白的时光。片中写尽男性的隐忍、执拗和逞强,人生的匆忙与悲怆。纵使故事简陋生硬,也是人世百态的搬照和写实。在小津的电影里历经沧桑,往后步履蹒跚白发苍苍,追不回的都是时光。 |

|

平静如水,人淡如菊。十余年往来变迁的生活点滴,朴素克制的感情,没有大起大落大喊大闹,就是如同平常人一般的日子。可当失去告别之刻,所有的影像牵连出同感共振,和自己父亲、家人的回忆叠加,鼻尖无法抑制的发酸,深呼吸一下,泪水在眼眶中打转。 |

|

将漫长的时光速写成几个隽永的片段,在平静的积蓄中突然发觉岁月匆匆;久远拷贝在修复后也无法清除的划痕与底噪像是在物理介质层面又叠加了一层斑驳的魔法。 |

|

这是一部十分成熟的“小津”电影;这是一部非常“矛盾”的电影:即像一部最顶级的宣传片,又似独特的反思片(儿子与父亲常年分离,父亲从小教导儿子独立坚持,年青要去努力拼搏;父亲平淡努力的过完了一生,但这样的一生还是值得称道的,没有遗憾的了不起的一生...);片中人物之间的感情令人感动,亲人之间怎么会愿意分别呢,但收到入伍通知时父亲并不忧伤,他觉得儿子够强壮了;小津好似给出了一个答案——尽全力去过这一生;可能战争本就是产生人的矛盾;这部小津的电影不是女儿是儿子了,还看过一部30s的片子也是儿子,我想这不是一个随机概率事件,而是包含了导演自己的态度与对社会的看法;小津后期片子的许多元素此片都有,这就是产生了艺术风格吧;酒会那首未表现的诗不仅令人想到末期彼岸花中酒会上笠智众歌颂的那首诗;这片没有野田高梧,可以想 |

|

第一部小津,很日常、很“小”的电影。看的过程中难说有什么太强烈的感受,包括看到片名也能感觉到父亲会在结尾去世,但真到结尾,事情发生之时,一股莫名的悲痛就不止的涌了上来,想到了爷爷。可能其中的魔力就是“日常”吧,为了拿到钱去看电影才勉强愿意“礼貌”的小孩,去到哪都被取灌的外号,小时和长大做着一样的钓鱼动作;主角从小就想和父亲一起生活,结果只有父亲去世前几天才短暂实现,让我一直在想,像他这样亲眼见证父亲的离世是否会更加悲痛… |

|

作品背景尽管在上世纪40年战争时期,却没有浓重的军国主义色彩,影片强调了一种日本民族的气质。故事以父子分离为代价,讲述了大量社会信息。 |

|

人生就是这样苦乐相生,遇到的困难越多。你才会成长得更好,再艰难也要努力面对 (这版cc几乎等于没修复) |

|

无法分辨导演用意与心情,但确实看到了非常完美的对父子关系诚实的呈现和并存的讽刺,父亲把自己活成符号化的角色,用距离传递理念式的忠君爱国、恪守职责思想。父子关系甚而所有男性关系的一大特点就是把温情与亲密剥离,将动机与理念挂钩。所以在小时候他要对无法接受分离的儿子说,我们不能一起生活也毫无伤心必要,在儿子想来东京时说,你应该待在学校继续教书,恪守自己的天命职责。所以我们有了男性的性爱分离,有了情感上的割裂和自我的庞大。可有没有想过,这些本为一体?水乳交融、意乱情迷,最原初的就是最完整的,而女性总对这些情欲和亲密的一体有更强烈的保持性,作为对照组,有多少母女关系过于缠绕与融合?分离,是父权制最忠诚、最执着的谎言。而融合,是女性最坚定、最易消融自己的渴望。(当然也有父子温情)#SIFF26 @曹杨 |

|

与黑泽明作品时刻表达冲突不同的小津作品有一种凝神静气的美。小津作品中永恒的诗意可以被复制,难以被超越。小津从来不用过分渲染的音乐,他的故事情节依然简单到可以用一句话说完。他尊重观众,尊重生活。他的作品证明:生活平铺直叙、不加渲染的展现在我们面前如此动人、如此深刻。 |

|

“我做了我能做的。这就是人生。” 人将离世时镜头一转的那帧景物画面,太阳之下一切如常,何其残酷,又何其真实。 |

|

所有的细节都指向最终不可逃脱的命运,可在电影中最后还是平静的收尾,而在这平静之前,都是默默的温馨,还有偶尔甜蜜的伤心。 |

|

7.3/10。鳏夫与他儿子(开篇十岁)跨越十数年的父子情(以父亲去世结束)。关键词包括父亲因溺亡学生而内疚辞职(即使那不是他的错)、婚嫁、父亲推崇(为国家与社会)奉献/自我牺牲、儿子为了多陪父亲愿意舍弃更好的工作(父亲则劝他要选那份工作)等。影片在影像与视听上是很典型的小津(《东京物语》),不过对细节(即父子关系互动)的塑造/捕捉整体上不如他最好的作品那样有力深入(且程度比《彼岸花》严重)。另外目前的版本音响保存的很差,损害了小津式影像的力量。 |

|

好说教啊,全篇就是这个爹在洗脑儿子说我不能陪你,你要考学你要上班你要参军你要结婚,我们都要为国家社会做贡献,这样才是父慈子孝。室内戏太多太多了,镜头上非常单调,就几乎全是小津那个经典的矮子视角,太无聊了。第一部小津,差点拉黑他。 |

![豆瓣评分]() 8.4 (1281票)

8.4 (1281票)

![IMDB评分]() 7.6 (3,125票)

7.6 (3,125票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![TMDB评分]() 7.10 (热度:4.53)

7.10 (热度:4.53)