|

太抽象了,不喜欢。他好像知道这点,在末尾说,如果你不喜欢,我会伤心的。老了都还这么会撒娇,可怕的孩子! |

|

诗人只会假死,艺术永存。75号订单不送也罢~ 法国大师展 |

|

考克多真心已经把超现实玩到头了,并且他不是用一种猎奇的想要让人惊奇的态度在拍,而是把一切都变得理所当然而又高贵无比,穿越时间质疑命运重塑神话,甚至可以在电影介质本身的内外相互转化,考克多是诗人,而且是那种透彻了生命的预言者。 |

|

睡着了,没看懂。旁边有个卷毛小哥,以为蛮帅的,而且我们好默契,已经觉得可以成为好朋友的程度。电影散场灯一亮,幻灭了。 |

|

#重看#这才是真正的“给电影的情书”,一首优美而悲怆的告别挽歌,一幅不失自反及自我调侃的自我肖像,一件超现实元素集成的艺术大作。科克多让时间折叠、悬停、快进或倒退,让电影之木乃伊属性显影,还原电影诞生原初的魔术特性,这是一个可以无限复活或死去的非生非死之界,人生的曲线被改写,结局被重新界定,在通往永生的路上,我们可以邂逅泊涅罗泊或俄狄浦斯,而死亡是注定的。 |

|

谷克多留给人间最后亦是最美的一首诗歌。(题外话,谷克多的左手真像周总理,难道也曾摔伤过?为何一直弯曲放在腰部前方?连走路也不例外) |

|

3.5/5 大光明。自比俄耳甫斯的科克托游历阴阳神界,艺科文大乱游,连着《奥菲斯》看既感慨时光催人,又感伤科克托自作总结萌生退意,各种倒放停格用得已显疲态,文本倒是诗的绝对性毫不含糊:词语非生非死,诗人只会假死。看到俄底浦斯,想到同为诗人导演gay的帕索里尼,两人完全两种性情,同样拍对古典神话,一个有多粗粝左派,另一个就有多优雅时尚(确实自称右派),科克托确实就像约翰伯格评价毕加索的“没有连贯性”,他的精力、灵感好像就不会停留在一个地方、一种门类——他消失又重现,正活逆死,最重要的是不断走路,在格鲁克的《旋律》中,像一个没有钢琴的鲁宾斯坦,或者某种夜行动物,逃脱历史板正的定义,只留下独属于他的印迹,一朵花,一缕烟,几笔绕曲的线条。 |

|

「這裡(冥府)沒有電影,這裡也沒有『這裡』。」死神道。然而,沒有『這裡』即處處都是『這裡』,沒有當下即永恆都是當下,這不就是電影的本質嗎?是的,冥府這個場域就是一個不存在電影的電影,故當死神還搞不懂奧菲斯,奧菲斯便已經搞懂了死神與死的真義。 |

|

@2023法国电影大师展。

科克托以脱衣舞者自比,艺术真是门残酷的行业,但不影响他自比残疾人却想奔跑。艺术家终其一生,以修复的方式反抗(如同多次倒放),最后留下一朵鲜血染红的芙蓉花,世人并不在意,更想要一个签名,神更不在意。

第一次看到作者和创作的人物讨论其起源。

后知后觉:奥菲斯里的司机是卡比利亚之夜里的负心汉,昨天看的伊丹十三也调侃了知识分子,谈到永生,正好互文上了 |

|

#法国电影大师展#@大光明,书接上回,及时回答了两位违反冥界纪律的同事得到了什么惩处,看来在他们那儿审判别人是个苦差,换上此地,这种惩罚多少人要吵着干哦doge;明显谷克多老师和他的光彩照人的朋友圈很享受电影制作中的小花招,可爱的、实验的胶片时代的物理“特效”玩得十分尽兴,形式上的各种输出的同时,也是穿越时空、时间折叠的“软科幻”,更是导演自我指涉间离效果和一路艺术创作见解的探讨,作为知识分子的自嘲引得满堂欢笑,结尾最有趣,眼看着第三集不仅是续集还要与第二集形成闭环了,结果是警檫叔叔查人证件哈哈哈电影连看的大型乐趣,“你们要是不喜欢这部电影会难过的”,谷克多老师在天有灵一定很高兴,影迷们都在为他的电影鼓掌 |

|

随着对于“电影是什么”的阐述和低吟的诗歌,表演拉开了序幕,梅里爱式的“魔术”展现了谷克多对重生的着迷和对未知的遐想。当他亲自进入自己创造的镜中世界:从超现实主义到魔幻世界、从诗意到哲学,永恒不变的是母题;从幕后到台前、电影到现实,打破的是电影结构,圆满的是残缺的生死轮回。 |

|

精妙绝伦的超现实鼻祖又是真正无需多言的简洁。倒转镜头比巧克力还要丝滑,烧毁的相片从火焰中拿起,印出塞西斯特的脸,又被女巫撕毁,丢入海中跳出一个捻花的男人。哇丢!黑马象征着次元边界死神的侍卫(裁决者or引路人?)大幅的抽象画,女童的问答,再次倒转修复的花朵。(这段和火中画实在神来之笔)还有相拥思考的Intellectual lovers和六眼四嘴的许愿池雕像,及,飞翔的妖鸟死丽濡?......啊我真的爱到打滚!我看《诗人之血》半梦半醒瞎作诗,看导演的遗嘱怎么才像刚睡醒那般。

假装哭泣吧朋友!诗人不会死,正如影迷永不眠。 |

|

恋爱中的知识分子 |

|

年少轻狂时完全不知道这货在演啥 事到如今 也没有了知道的兴致 噢耶! |

|

美麗,沉醉。地球不是我的家,我的家鄉沒有虛假。赤裸的靈魂,厭惡世界,仇恨習慣,以違命為畢生志業。很慢,但不悶,無論修復(◀️?)多少次,眼見的都是真正的魔法🪄。詩人被長矛擊中躺下又直挺挺地起身,身份證落在地上成了不存在的死亡之花,這才是真正的「反轉」,它充滿了軀殼內部隱喻的意涵,而並非一個簡單的劇情折轉。被自己的角色隔空推著走,這究竟是怎麼想到的!那些名人是因為他們適合自己演的角色,其實也就是在角色裏做了自己,所以無論何時都要對自己坦誠。最簡單的媒介(語言、圖畫、紙片),反而能創造出更高更動人的藝術,藝術終究不在技術,而在於真實和美。 |

|

Cocteau 晚年的集大成之做,先锋主义终于以电影的方式展现了出来。现代文化融合古典解构,以寓言梦幻的形式,完成了影像了塑造。惊喜的是,电影抛弃了所有的叙事可能,以完全艺术品的形式展现,才是真正的伟大! |

|

一部随心所欲的神话式电影告诉人们不要做一个随心所欲的人 |

|

电影的主旨在剥去身体显露灵魂;只有死亡能助诗人逃出不连续时空;用创作艺术之手复活凋零之花;本应专心拥抱的男女顾着签名好让名气机器人制造文化商品;伊索尔德在世间每一艘船上寻找着特里斯坦;无论出谜语的斯芬克斯亦或解谜语的俄狄浦斯终究会对期盼相遇的彼此视而不见……诗人三部曲最后一部,前两部大量的超现实元素有所减少,被公仔画出肠的叙述取代,但人家出口即成诗,你也没办法 |

|

D9三部曲全包含.怪不得這是最貴...那馬頭,那花朵,真是很神奇 |

|

艺术家的情绪和情趣。 |

|

让·考克多的银幕绝唱,可视为他私人日记的公开,展现了艺术家、艺术创作以及艺术梦想之间的互相作用,是他向电影艺术的道别。一位18世纪的诗人通过时间隧道到了一个神秘的地方,他遇到了许多让他死亡又让他重生的事物。可是他还是必须面对死亡的洗礼,他还有什么心愿未了吗? |

|

三部曲中最好看的一部 |

|

穿梭,花朵,手,自画像 |

|

好玩倒是好玩,太艺术了 |

|

谷克多是标签收集者们的最爱。 |

|

Yul Brynner和Jean-Pierre Léaud有出演。电影就是让奇异的幻想变成现实。 |

|

晦涩的情节和神话原型 |

|

天才的绝唱,美好的诗人电影。实与虚的界限被彻底打破,艺术家在自己的作品中出入,与自己的人物交谈时间和永恒,追问艺术表达的边界。视觉在片中"退化"成了一种辅助,回到语言这一诗人的基本工具。这是一部神奇且动人的电影。 |

|

补标。「摩天楼消失,玫瑰重现了」(1922):20世纪初所有先锋派的内心里大概都有一个古典主义者,科克托尤其如此。特吕弗用表面上新颖的事物所逃避掉的东西是科克托一辈人心中某种如此基本的前提,无怪乎后者甚至很难找到说法去批评它:他们实际上只能鄙夷它。这部电影是科克托面对这样的情况自己编写的挽歌。B+/A- |

|

特效绚丽的现在,却不会再有火生人像和复活的芙蓉花了 |

|

知道你會倒放了,能不能有點節制,別放那麼多次 |

|

令人叹为观止的自画像,诗人写诗,无需多言。 |

|

色彩运用,隐喻 |

|

让科克托是真不适合我,不过眼睛上放假眼睛这个点子在权游第一集里看过诶。CC#66#69 |

|

嗯,不喜欢,就难过吧。哈~

(瞌睡中看到了活的毕加索?😯) |

|

79min |

|

#法国电影大师展 大光明。打破第四堵墙的银幕告别之作,极致的倒放镜头与对创作生涯的回溯,哲思和诗意,加一点可爱,很难不爱科克托。毕加索演太烂了怎么好意思说自己天生会演戏! |

|

结尾处真有趣,那个FIN的出现很有意思啊~ |

|

看《奥菲斯的遗嘱》时在想这个问题,假设让搞电影的人拍做出一朵花的过程,大家会怎么拍?

大部分人可能就是做好道具把花瓣粘拼起来,诺兰可能是用最尖端的科技把花嫁接起来并申明全程实拍,林克莱特可能是用半年的时间从种子拍到花朵开放…

而让科克托,让科克托会把一朵花全部撕下来,然后倒放。 |

|

"你永远都不可能画出花来,因为所有的艺术家都只会画他自己.""电影是石化了的思想的喷泉,电影使没有生命的东西复活,电影能使我表达现实,直到非现实.非现实是超过我们界限的东西.杰出的诗人就是那些没手脚的残疾人却能摆手奔跑的人." |

|

我一直觉得看了他书就不用看他搞的电影了—_—||| |

|

奥菲欧穿梭在小巷,穿梭在黑白的光影中间,还有老石子路上。他尾随着穿穿小黑裙的死神之后,如同寻觅灵感。终于,就像希腊神话里那样,他的妻子去世了。画面风格古韵盎然。 |

|

花可以不为花 血可以不是鲜红的 诗人的追求 |

|

看到了马男波杰克的真人版。诗人的电影不为了你懂。 |

|

片名接续了上一部,其实是导演自己通过电影表达出的最后的关于艺术的思考,教授的超光速子弹让一个迷失在时代中的人回到他的时代,便如镜头的倒放,人物的重生,艺术从现实到非现实的转变,而电影和诗,提供了复生的可能,以一种不死不活的语言。 |

|

“电影的独特魅力,在于可以使许多人一起拥有共同的梦想,并让我们觉得电影就是现实。简言之,电影是诗极好的表达方式。我的电影就如脱衣舞,渐渐剥离我的身体,以展示我的灵魂,因为大批的观众渴望超越现实的现实。这种现实必将变成我们时代的标志。”——让·谷克多 |

|

连死神也无法理解诗人。 |

|

时间折叠

兰花变骷髅面具

马头人看着象陷阱

知识分子没有杀伤力

无期徒刑,活下去

而另一种惩罚是审判其他人,法官

恋爱中的知识分子,

诗人假死,装装就行了

上世纪的作品

黑白电影

4K修复

现在看起来还是时尚的不得了

科克托说他的电影如脱衣舞表演,一点点除去身体,最后把灵魂完全裸露出来

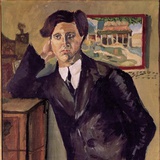

挂毯毕加索

曾朝思暮想的画面终于在大屏幕上得以亲见

散场走出大光明戏院,邬达克的经典建筑

年轻观众连连说看不懂,法国观众在门口兴奋的手舞足蹈

其实就是代沟

小朋友们可能认不出让考克多和毕加索,还有安托万

但我还去过他们家中

万籁俱寂,鸦雀无声的千人大厅里,美团骑手两次太亮了 |

|

慧者因其窥见智慧一隅而得以永生,当慧者劳工的知识分子恋爱时。这才是《美女与野兽》嘛,作为美女的诗歌与伊额finder(not creator)野兽诗人的终身纠缠故事(喂! 片头字母家族真可爱!还有导演天真而热烈的乱涂八画!(喂! |

|

多大程度的自恋才足以催生艺术?刀尖戳破烟雾气球之倒放、狭路相逢黑色马人、对花写生却用抹布画出自画像、左手小指戴两个卡地亚三色金戒指、骷髅面具的注视下修复撕碎的扶桑花、“你被控清白,能够而且犯了所有的罪,而不是一种罪。”、“人不可向风喷口水。”、从背后刺穿的长矛、毕加索客串。 |

![豆瓣评分]() 8.3 (1038票)

8.3 (1038票)

![IMDB评分]() 7.2 (3,849票)

7.2 (3,849票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 88%

烂番茄: 88%![Metacritics评分]() Metacritics: 75

Metacritics: 75![TMDB评分]() 7.40 (热度:5.26)

7.40 (热度:5.26)