|

这不是一部战争片,甚至不是一部反战片。水岛的归隐,即浅显易懂又极具深意。这样的直白,却不让人觉得矫情,而是真正感同身受,能体会到他心中的纠结,其实关于战争思考的并不多,水岛只是作为一个无意入行的僧侣来看人世间的罪恶。这反倒更加的诚挚,故事不大,但是格局却很大。 |

|

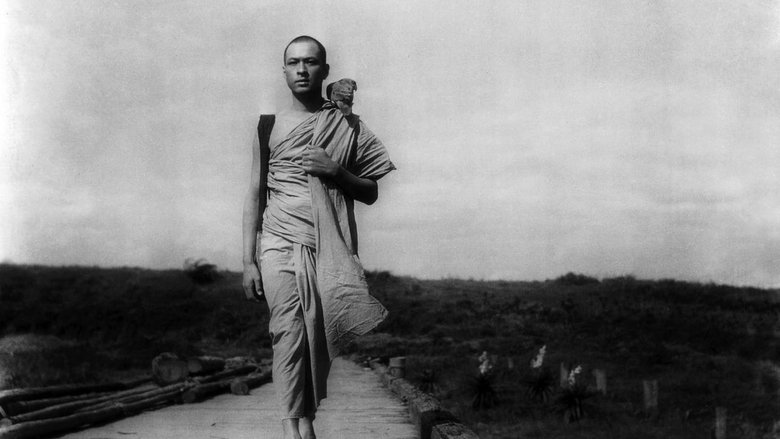

市川昆的反战片名作,充满悲悯,既从个体角度观视战争带来的痛苦与创伤,又上升至佛教视域,凸显战争的虚无与荒诞。主人公水岛经历了脱胎换骨的成长,从懵懂的士兵最终自愿变成了缅甸人、修行僧,但他对战友及故土的藕断丝连之情仍多次通过柔缓动人的音乐激发出来,虽有纠结矛盾,却并未动摇,他决心在缅甸安葬/拯救死去的灵魂们。影片大致可以分为前后两个部分,先是水岛个体的历练与重生过程,后为战俘营里连队对他的思念与追寻。[送别]的日版歌曲依旧萦回着熟悉的惆怅气息。士兵群像刻画不错,既有厌战的疲倦者,又有狂热“玉碎”的固执愚忠者——但在此之中亦有早起疑心却被迫从众的悲哀客,可见军国主义与民族主义的强制裹挟,个体沦为棋子。除了竖琴,片中还有不少象征符号,如在大佛像中演奏的水岛、挖出的红宝石,以及那两只鹦鹉。(8.5/10) |

|

7/10。自然主义的用光+哀伤动人的旋谱与无人问津的尸骨残骸形成悲怆又温和关怀人道的影像诗,英军包围时所有人齐唱的那组镜头美极了,水岛站在铁丝网外向战友们引琴告别的构图甚精湛。有几个片段给人印像真的很深,可以称之为震撼。不过说这片反战的,要么是日本人,要么就是自身觉悟意识不够高。。。 |

|

翻译了CC花絮对三国的访谈扔B站了,本人吐槽市川昆还蛮有趣的,而且是真的不会唱歌……|@ Ozubook|唉,这片里的三国可真太帅了(我只有这种观后感……O<-<)音乐片一开口我就一阵剧烈尴尬可还行……|让他唱歌了吗?唱了 |

|

宗教植入的人道主义反战文本(尽管有局限),灾难殉道者形象,战争语境下的精神裂变,散文风格情绪化表现,合理叙事依据的建置。市川成名作,有一定幻想色彩,85年重拍。不得不承认超越民族语言的音乐声响起时尤为动人,我很喜欢。 |

|

从音乐角度看,虚假而造作,或者往好里说是过于唯美和理想,那个简陋的乐器不可能发出音乐会竖琴的效果,合唱之丰满也像是来自录音棚,这些都造成音画错位,市川昆完成了一部配乐片,用音乐来涂抹具有伤感和温情色彩的反战主题。导演居然三十年后又翻拍一次,怕是还不如旧版。 |

|

15th BJIFF 15@小西天。第3500部。水岛何以放弃归队返乡,而选择留在缅甸,以僧侣的身份活下去,个中原因很堪玩味。在我看来,目睹尸山血海的心理冲击或收敛战友骸骨的慰灵愿心,乃至天地不仁的沉痛领域或自渡渡人的信仰感召,只道出了动机的明面。不便宣之于口,甚至水岛自己也未必清楚意识的,是他可以借此从战败者的耻辱角色里金蝉脱壳,留在最后的任务里获得恒久的光荣。三国饰演的队长应该也朦胧感受到他的心绪。更重要的是,水岛也在脱离部队的行动中发现了被集体压抑的自我,他重新用自己的脚掌行于大地,于是,他也获得了以自己的全名向战友们演说的机会。这或许是他选择缄默不言的真正原因:他拒绝再次回到上等兵水岛的身份。原著作者竹山道雄和导演市川昆在二战期间都不曾服役,故事因而没有激烈的控诉而带着浓重的抒情性。 |

|

1、清空安宁的禅意影像,明镜止水的悠扬配乐。2、珍爱生命的音乐上尉、富于哲思的竖琴士兵、纯情颂唱的日军合唱团,这种设定可能会存在,但也必定是个案;3、自1952年盟军电影检查制度撤销后,二战片的思想内核,逐步转向日本人作为战争受害者的自我认同,本片便是其中的佼佼者。【★★★★】 |

|

我就说嘛,日本怎么可能会有反战电影。 |

|

1945年7月,在缅甸的战败日军。忧伤的思乡曲,好听的竖琴。日语版的《旅愁》,后来李叔同填词“长亭外、古道边、芳草碧连天...”----原版是美国的。战争带来痛苦和悲伤,无论你在哪一方。那些年轻的生命。但是不喜欢用老婆婆来营造的“军民鱼水情”场景。http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ3Mzk5NjI4.h |

|

没看到所谓的战争反思,只有人性唤醒的歌声。角度不同观感也不同,即便是同一首歌,从名字也能看出些端倪来,一如他们把那首苏格兰民歌叫《过去的好时光》,我们却叫《一路平安》;他们在吟唱并沉浸在《旅程》中,我们却要长亭外古道边的《送别》了。 |

|

不是我意识形态先入为主,这片子的艺术成就远不如《野火》。主要的中心思想就是“战友的性命高于一切”,没有生死线上的挣扎,也没有反映对土著的摧残。“缅甸的土地是红的”呼应日军战士的英灵凝结成了红玛瑙,简直是化“侵略”为“解放”的军国主义。惟有音乐的运用有意思,为全片笼罩上一层温情脉脉。 |

|

强盗让中岛用腰巾换香蕉叶,礼貌的打劫,大家笑,真帅!唐师曾说,我喜欢的电影。与《地道战》《地雷战》同时代,高下立见。确实,禅理和佛缘,宽宏的胸怀,深邃的气势磅礴。后半部如此诗意禅机,一般人看不懂的吧。 |

|

影像继承了音乐的感染力。大体看了下豆瓣的评论,竟然都在扯战争反思,哎 |

|

借助宗教得以直白表达两岸相隔的高级符号——会说话的鸟、代表灵魂的宝石、骨灰盒、隔离网,每个符号都附以了饱满的精神力量,战争尸体面孔的冲击和音乐的抚慰让这股力量得到了实现,并开辟出更多的解读空间,主角完成了转变,最终使得日本人的武士信念让位于赎罪心态,深刻理解到人道主义的于精神的指导和塑造作用。 |

|

市川昆几乎快成了我最反感的日本导演了,从这片能看出缅甸人对日军似乎不错,这或许是真实历史的反映,昂山最早也是跟着日军打英国人 |

|

而水岛心中,即便是死,也要死得有意义。但意义究竟何在呢?这是他无法回答那群“武士”的难题,亦是他困顿迷茫的核心寻求。-使命不是别人强行付诸于你的,而是一个真正了悟使命内涵的人的本能。 |

|

t38517563e 字幕:http://shooter.cn/xml/sub/54/54453.xml 惆怅的我都懵了。 |

|

有时候感到日本鬼子真的很傻,但同时又不得不感叹日本大师级的导演不少啊,哎~~ |

|

大段的抒情;市川昆的人文关怀;符号化的人物:肩头站立鹦鹉、手拿竖琴的僧侣,坚守不退的日本兵,死无葬身之地的尸首,头顶竹篮的善良老婆婆,白白嫩嫩的理智的作为电影引线的上尉。电影风格与同时代的黑泽明、小林正树截然不同,看起来更像是叙事抒情电影,以群体为衬托,细描个人,表现主题。 |

|

發覺我喜歡的片子還真是缺陷和優點一樣明顯,我喜歡水島只是因為他很痛苦,時時刻刻強調自己是受害者的中國人還是別看了。最後為什麽要交代信呢,因為隊長和水島是CP呀,囧! |

|

“缅甸的土壤是红色的,岩石也是红色的”,开篇一句不明所以的话在片中得到了淋漓尽致地展现,在结尾得到了启示录般的升华。前半个小时就用诗意把一般反战片能讲的东西都讲完了,于是接下来就进入了超越国家和民族的人道主义环节。泪点俯拾皆是……感人至深。另外三国连太郎的确参战了,所以表演太赞。 |

|

日本人拍起男性情谊。。还是挺傻的。当两只鹦鹉同时站在僧侣的肩膀上(而且不知何解都是屁股对着镜头)我忍不住笑了。后发民族还得费多大劲儿,才配得上和英国人合唱一曲呢?我这不是艺术的左翼功利主义观点,而是艺术的悲观历史主义观点。森达尼湖边看过 |

|

摄影技法绝赞,情绪节奏不好,大段对话节奏超慢 |

|

漫山遍野的尸体,就像如今泛滥的僵尸电影一般,散发着腐烂的臭味。市川昆对于用影像打造战争地狱景观的能力是让人服气的,光这横尸遍野的景象就足够有警示和反思意味。而影片里不听劝说、拒绝投降的部队以爱国、为国献身的名义在日本投降后继续战斗结果被一窝端的段落展现着每个个体被军国主义洗脑后的癫狂状态。水岛穿着僧侣服徒步穿越缅甸大陆,这样一幅地狱景观是可以让人产生圣化,以一种打碎过去一切价值观与认知形式,然后重建价值的方式。这样的重建同样具有普遍性,水岛拒绝回归日本,而是留在缅甸埋葬所有同胞的尸体,这是他未尽的事业。而在每一个战场,每一个尸横遍野的土地上,这样的冲击力都可能让目睹者像水岛一样被重塑。最后水岛写给回国在即的部队的信很直观的展现了他的心态,也算为影片进行了点题,为水岛的行为进行了形而下的解释。 |

|

只有对日本战败后悲惨境象的展现,而缺乏对战争目的和侵略行径的反思。当然导演的本意也许就不在反思战争。但是,不反战的战争电影又怎么能是好的战争电影。影片最终和拆弹部队一样,成为了一曲献给“侵略者”的挽歌。 |

|

难得的日本战后反思之作。但是和其他类似的电影一样,导演都刻意的忽略了被侵略国家的苦难和人物,反而集中刻画侵略者本身的痛苦,以此折衷的反战,何尝不是一种妥协? |

|

一部讲关于信仰确立的电影,虽然最后水岛通过留在缅甸来践行自己的信仰,但其信中表达的仍然是民族性多于普遍人性,影片中的场景同样使然,即死伤镜头几乎全为日军战士,鲜有联军或缅甸百姓伤亡的镜头。 |

|

一个战士到佛子的转变,因感受到苦而发愿,生死由天,尽形寿行愿。人总要知道自己为何而来,当你弄清之后便不会再对现在和未来感到迷茫,该做的做了,该走时也就知道往哪里去了。 |

|

场景非常美丽。而且水岛的去劝降以及被轰炸后逃过一劫整个路途中的日军遗骸不可避免的改变了他的人生进程。他不能熟视无睹的简单忘记。但你也可以说,整个日本兵都回国了,而且直接引向重建美好家园的想象。怎么就一个人留下来,还未表现出多少赎罪的意思,只是料理好日军的遗骸呢?! |

|

广袤的landscape拍得不错,选择了个弹竖琴的奥菲利亚留在地狱的原型改编,但对战争的反思上有对日本士兵亡灵的超度而没有忏悔 |

|

要放下对统一行动、“一起回家”的执念,也就是对集体的民族的执念,才能避免悲剧再次发生。结尾读信的处理不太喜欢。7/10. //第一部市川昆 |

|

4-- 俯角,中景,雕像。死亡蒙太奇可更犀利。战争群像中的天赋强易感性异数,最终被无理内定为亡灵代理人。致市川昆:渡己尚难,成佛奢言。配乐成就远超整体水平。几段超越种族、立场和语言的竖琴唱和均催泪有方。 |

|

从头到尾,市川这部鲜为人知的经典作品都散发着激动人心的人文主义气息。一部有情动力的反战电影,它对灾难、创伤和人们反应的创造性描绘,可以媲美《士兵之歌》这样的二战杰作。水岛作为僧人埋葬日本士兵的使命是一种朝圣,他的土墩类似于佛塔,他向坟墓敬礼的做法让人想起佛塔上的佛教仪式。影片的视觉效果也传达了佛教信息,片尾的陆地全景,然后是海洋,展现了信仰的“广度”。“当我翻山越岭,将遗体埋在草丛和溪流中时,我的心充满了疑问。为什么世界必须遭受这样的苦难?为什么一定会有这种莫名的痛?日子一天天过去,我渐渐明白了。我意识到,最终,答案不是人类知道的,我们的工作只是为了减轻世界的巨大苦难。勇于面对苦难、无知和非理性而无所畏惧,以自己的榜样找到创造和平的力量。我将接受任何必要的培训,使其成为我不可动摇的信念。” |

|

我在缅甸工作两年多,从南跑到北,不单所有大城市,就连很多小镇我都去过,包括影片中的木冬镇(现为孟邦毛淡棉县木冬镇区)。缅甸是个佛教国家,人民很重感情,我也能理解水岛安彦选择留在缅甸的信念与及他的矛盾心情。当我看到水岛用缅甸竖琴(saung或Burmese harp)为袍泽奏鸣辞别时,我热泪盈眶;当我看到上尉在回日本的船上给大家念水岛的信时,我流泪了,就像我离开缅甸曼德勒和仰光时一样。美中不足之处,电影中虽然拿的是缅甸竖琴,可惜播放出来的却并不是缅甸竖琴弹奏的声音。 |

|

经典反战片。因为曾在实皆山上看到供奉日军亡灵的佛塔,心中的体会似乎更深刻一些。缅甸是日本人心中永远的殇,战死的18万士兵中,竟有半数以上是被我英勇的远征军击毙。但无论是日本还是英国,都没有放弃找寻阵亡同胞遗骸以及建立墓园的工作。希望有朝一日,能够在曼德勒山上看到远征军的佛塔或墓园。 |

|

2023 HKIFF PE $68 4K digital remastered 絕對交給水準很高的菲林修復公司做,隔壁的女士和前方的男士都哭了

又名《音樂天材水島小僧的拾骨記》《豎琴上等兵變佛子の無國界音樂會》

起手極短時間的歌唱小隊視角回溯廣闊山脈和平地光禿的錯位戰場,宏觀上是國與國的衝突微觀上是個體的受難(又是個人經驗與當下歷史的相悖之論),最後那封信是企圖往成佛和悲憫之路永不回頭的一語雙關(eulogy),市川昆脫離日系那些宏大的史詩敘事回歸到戰爭中最自我最懷緬的反思與表達

自學成才的豎琴手、禮貌打劫、音痴中隊長、鸚鵡兄弟傳話、緬甸本土以物換物關西腔婆婆、漫山遍野的屍身堆、出其不意的紅寶石,影像中總是充滿正面的歡聲笑語實際以大量hymn與和歌釋放壓抑的悲痛,音樂果然解放人類嘛 |

|

点错点成彩色版的了。。。。囧。1.不像日本人拍的,像西方人拍的。2、战争片不应该引导人们去恨,而应该告诉人们和平是如何的来之不易;3、历史不能忘记,但历史更应该给现实作为借鉴而不应成为现实的包袱;4、没有一场战争是值得颂扬的。 |

|

20080906 1645 Arts Centre |

|

以二战末期在缅甸行军的一支酷爱音乐的小分队为切入点,出色描写了一名擅长弹奏竖琴的士兵转变为僧侣的过程,影片展现了一种悲天悯人的宗教情怀,对战争残酷的厌恶,对和平的向往,战友情刻画动人,日军小分队时不时靠演唱各种歌曲来度过艰难时世的过程也很迷人。

但影片回避了日军作为侵略者的历史事实,还特意安排了一名当地的老奶奶频繁的日军官兵深情互动的场景,似乎日军成了缅甸人民的大救星? |

|

文艺青年养成记然后一秒钟变和尚,队长和水岛CP得太明显了!音乐极好,鹦鹉的意像狂点赞,目前看过的最好的市川!三国年轻时候的颜简直不能更好! |

|

本片是基于日本兵的视角展开的,加大了对同胞的同情和佛祖般的神圣意志,但相反的那些战争的惨痛,对当地人的摧残,甚至是以当地人的视角全都被忽略了,导致影片最终只能成为日本本土观众很有共鸣的作品。 |

|

不知道是不是真实事件改编的,另一个角度看战争。缅甸的寺庙也蛮有特色的,战俘营外弹完一曲就可以结束了。可惜导演怕大家看不懂,补了一封信,有点狗尾续貂了…… |

|

战争过去,我们总应该做些什么,逝者已斯,前尘旧事是否真的可以一起消散? |

|

以乐器和音乐串联起整部影片,镜头语言非常的抒情,通过士兵水岛个人思想的转变,对于战争给日军造成的伤亡进行了一定的反思,当然这种反战思维也有其局限性,也就是说聚焦于日军本身,而不是对于受害国一方,这种情况在日本反战电影当中非常普遍。PS:虽然三国连太郎很帅气,但我真的不相信他会唱这么抒情的歌曲,另外最近才看过田中绢代的导演处女作「月中升天」,难怪扮演水岛的演员安井昌二这么眼熟,好巧! |

|

syd推荐。没什么意思,主角的思想觉悟比我国主旋律电影的角色们还要高 |

|

我们从小被灌输了战争犯就是禽兽的形象。现在看来,那些是多么不堪一击。我们的黑白电影没有取过外景,没有讲外语的外国人,没有对集体的刻画,没有对人性的反思。 看到英国人的肩章,讲着地道的英式口音,背景里隐隐约约的英国号角。我有点感动,因为这才是一部真正的电影。 |

|

。。。。。。啊?要不以后我还是逢日产战争人道大片网络下载好了…………在😑🤯两种情绪之间的跳跃在水岛的信被读出来第一句说他不回家是要埋同胞尸骨那里达到了顶峰…………一开始我甚至觉得队长非要他回来不是要他shi/一起受罪吗😑(留个自由身在外面能怎么地……)好吧,霓虹金这种封建愚忠集体主义我真的懂不了一点。水岛最终脱离这种集体,出于人道也好什么也好,反正知道对日本人不容易就行了……😑 小乞儿抓紧要钱要得好,学会大阪腔的老婆婆才是真的了不起,救人还被偷衣服不计前嫌的高僧是有大爱。以及,资料馆的中字吧,我只能说,幸好有英字 |

|

他所属的民族中,相对反思得最深刻的少数几个人之一。这部作品带给人的绝不只是画面上的东西,还有…… |

|

这是部很美的电影,但却深刻批判着战争的残酷 |

![豆瓣评分]() 7.9 (1088票)

7.9 (1088票)

![IMDB评分]() 8.0 (6,176票)

8.0 (6,176票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 91%

烂番茄: 91%![TMDB评分]() 7.90 (热度:6.46)

7.90 (热度:6.46)