|

刚到东京的时候,妈妈说:“原来东京这么近。”决定离开东京的时候,妈妈说:“东京真的太远了。” |

|

“兒女們未必不愛自己的父母,他們相信自己是愛的,但卻在日常生活的淘洗中漸次失蹤了那份感情,愛與尊敬只剩下一個自以為是的幻影。” |

|

东京那么大,如果有一天走失了,恐怕一辈子不能再相见…… |

|

这世上本来就有许多令人灰心的事情。所以,还请你不要太灰心。 |

|

东京看过了,热海也看过了,我们可以回家了。 |

|

片中的纪子,好善良美丽的女人,一个完美的日本女人。 |

|

经典作品是这样一些作品,我们越是道听途说,以为我们懂了,当我们实际读它们,我们就越是觉得它们独特、意想不到和新颖。 |

|

这部电影里可以看出的东西太多了。比方说如果注意了尾道家中的鸡冠花,就会明白黑白影像为彩色影像所不能取代的魅力。母亲在热海的防波堤上说,“东京游览过了,热海也来过了,可以回家了”真是对人生非常隽永的总结啊。 |

|

笑了,说小津的电影有连贯性,不如说是陷入了自我陶醉的桎梏。多年以后人们回忆起来,终会觉得这部电影的好评是对当代电影价值的一种侮辱。笠智园和园介子的表演僵硬死板,没有变化,明明是从大街上来过来的,却说是御用,呵呵呵。 |

|

看电影时总能一眼分辨出谁是刻薄的,谁是善良的,然后在心里默默评判着。可谁又能真正客观地评判自己呢,我们对父母是不是太过冷漠呢,我们对他人又够不够宽容呢?或许让我们灰心的不是这个世界,而是我们自己。 |

|

“东京看过了,热海也看过了,我们可以回家了。”接着又是“我们终于无家可归了。” 看着心酸。具有浓厚东方氛围的家庭故事。 |

|

刚开始的几幕,觉得极做作,哪有众人说的这般好?再耐心看下去,方发觉,在表面的客套和微笑下,内心深处的悲凉。“其实我们是很幸福的。”“是啊,其实我们是幸福的呢!”等到我老时,也会这样和老伴相视而笑么? |

|

当父母还在世的时候就应该想在他们在世的时候应该对他们更好一些。 |

|

原节子小姐过世后的一个早晨重看。结尾她说:“不如意事太多了。天天一事无成的过日子,也十分寂寞。我内心深处,还在等待什么似的。”什么都不好的时候幸好还有好电影。 |

|

【B+】比较难看下去,但是越看越好看,越往后越觉得触动。那份老无所依的落寞,人与人之间不可抗的疏离。尤其是大姐这个角色,三两句台词就将一个自私市井又虚伪的中年妇女刻画出来。只是里面念台词的方式真难受啊,老是“嗯……啊……哦……”的,看着好蛋疼。 |

|

所有想说的都在电影里,相信每位观众都会有很深刻的体会 |

|

在50年后看来,《东京故事》依然优雅、温情、深深打动人心、触发无限遐思。这是一部细腻优美的电影,它洋溢着坚韧的情绪,在观众心中引发共鸣,并诉说出具有普遍性的真实。——英国的《卫报》 |

|

京子:哥哥姐姐们应该再多待几天的

纪子:大家都很忙啊。

京子:可这样太自私了。只顾着自己,马上就回去了。

纪子:这是没办法的事啊,因为他们有工作。

京子:可嫂子你不是也有工作么?他们太自私了。

纪子:可是,京子啊……

京子:妈妈一死就要拿东西做纪念,我一想 |

|

寒假的一天,父亲出差,我和母亲一起窝在卧室看电影。她想看热闹点的,我坚持看这部,后来她看睡着了。

当我看着电影里慈祥的老奶奶时,看着熟睡的妈妈,我觉得这就是天下母亲的模样。

|

|

生活总是让人失望的 |

|

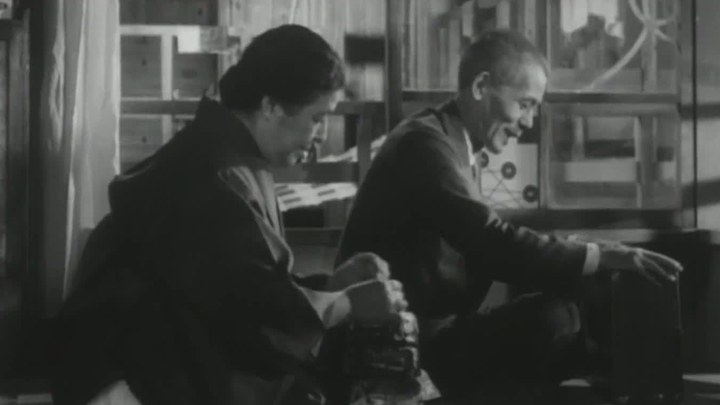

胶片就是细节丰富啊。尤其对于小津这样见微知著一叶知秋的导演。取景的角度典型的日式美感,且又远中近景层次都在。甚至人物道具的位置都好像刻意小津化似的,看上去非常和谐。夸张的透视只用于列车,眺望的平铺画面简洁令人印象深刻。欧巴桑在海堤上笨拙地爬起来那一幕,奴家差点哭出来。 |

|

黑白画面里孩童歌声中远去的火车,我怎么可能受得了这种画面呢?各自的寂寞难以传递,说到底人活着还是为了自己,我很难过。 |

|

母亲葬礼后,一家人聚在一起吃饭聊天。

那竟然是这一家人最温馨的一刻。

仿佛是用一个人的死,交换来的。

但很快,又散了。

想想都觉得残酷,却又格外真实。 |

|

大多数人都会因为过于关注自己的小世界,而合理化自己的行为,从而不免伤及他人。刚开始我会将之定义为平庸狭隘之恶,现在渐渐明白这就是人性一部分,接受便是。 |

|

电影在流逝之外,人的变化在流逝之外。还有,这世界真让人灰心。 |

|

坟前难进孝子之心

生活平淡的让人揪心

|

|

如果你也是从乡下出来的孩子,如果你以后就将生活在城市里,如果你注定要与你父母的晚年生活错过,那么,去看看小津吧 |

|

在国内软件上对日本电影的一星评价真的是爱国吗?本质只是没能力为国家做贡献只能在国人的软件上大骂国人想展现自己跟风赛博式爱国精神的网络小丑罢了😅 |

|

就这么默默地掉下了眼泪,想到了前几天爸妈要走的时候,我居然有“终于走了”的放松感,真的感觉到自己就是这样一点点变得自私了。 |

|

太多人的思想和眼界被民族主义的狭隘蒙蔽了。 |

|

鬼子小津无法抹杀导演小津的伟大

导演小津亦无法遮掩鬼子小津的罪行 |

|

上课给学生放,他们全都睡着了,我的内心世界就像倒数第三个镜头中的父亲:寂寥。 |

|

很羞涩的说,作为看电影几乎不哭的人。我从父母离开东京开始流泪,一直到影片结束。 |

|

8.7。删评,回归电影本身。 |

|

小津很不愿意随便用角度主观镜头,所以他开创了45°中景拍摄,他们认为这种方式太具先入为主的成见也太具道德评价了。摄影机通常都是离地约一米二高--完全是日本人坐在榻榻米上看事物的高度。小津视其角色与自己平等,绝不愿意观众任意轻蔑或同情这些角色。许多时候,角色即是普通人,不特别具美德,也不特别堕落,小津完全让他们展露自己,不用镜头角度来做价值判断。因此,他的镜头是中性的,不带情感,让观众自己做判断。水平角度让人物符合我们自己的愿望。纪子善良归善良,但这并不能成为讽刺其他子女的利刃,谁也没有错,只是人生如此,自然法则如此。这正是这个世界让人灰心的所在。小津中距离镜头90度拍人物让我十分尴尬。 |

|

是东京太大,还是心实在太小。拂晓再美,也无人共赏。 |

|

小津用他的奇特装置拍出他想象中的日本家庭,害得温德斯跑到东京去寻找所谓的日本,而那早已不存在了,或者说,从来就没有存在过。 |

|

香川京子问:人生真这么叫人失望吗?原节子答:是的。她还那么甜甜地笑着。残酷物语。 |

|

“东京真大,如果我们走丢了,就再也找不到彼此。” 日本的礼仪和文化展现的细微入致,镜头对着那里,人物的简单几句话,就能打动人、捕获内心……小津电影神奇的力量。“当我听到那声音,就感觉妈妈一点点变小了。”生活让人很失望,不如意太多,但这就是它的意义。 |

|

无法评价 |

|

小津把最好的角色都给了原节子 |

|

小津安二郎:“我要表现的是,透过子女的成长来窥探日本家庭制度的瓦解过程。《东京物语》是我所有作品中最为戏剧化的一部。” |

|

坟前难尽孝子心。 |

|

真有本事打什么1星 去把日本人全杀了吧 |

|

我疯了或者这个世界疯了😅试图挽救一下、、还挺喜欢这部的 |

|

SIFF@大光明;大音希声大象无形,那一句句淡然的问候和落寞的微笑,充满深沉的悲哀,坦然接受生离死别,坦然面对由亲转疏,人生终究是这样的,最后的姑嫂对话升华了这个含义,是一种彻底的「无」;本片集小津之大成,重温感慨,每个镜头都浸润了哀伤。 |

|

大银幕看小津一本满足,bucket list从此又少一样事。 |

|

7/10。小津反常地给志子一角安排了大大咧咧的动作,将其丑化,譬如她叫老公别光顾吃豆子,自己却夹了一筷子,扇扇子也是不耐烦地拍这拍那,她的思维和动作同样断片化,刚才还哀叹母亲过世,下一句就问丧事安排,而她家里由于物品凌乱与片中线条规整的构图形成对比,暗示最不孝顺的志子是家族秩序的破坏者,小津在拍摄家族群像构图时,用空镜中烟囱的数量严格对应家中人数,象征文明、秩序的矩形框更是随处出现,当大儿子收到母亲病危的电报,他一人走到层层门框的最深处,很突然地吹口哨逗起鸟来,连聚餐的欢乐、悲痛的酝酿和化解都采用这种构图,表现了小津一种绑架式的家庭观:在父母权威的控制下,孩子们都要过上被安排好的人生才算‘‘孝顺’’。唯一有点人味的镜头是游览东京的观光,乘客左顾右看窗外的皇宫、大楼,这里的人才有不受控制的生命力。 |

|

1.小津的电影观后总让人感到大象无形,大美无言,仿似一切深入分析都会破坏这淡雅素朴的生命本像。2."永远的父亲"笠智众和"东方女神"原节子。3.传统家庭因婚姻,工作与现代化城市化而渐趋崩解,及今犹然痛切。4.这回镜头竟破天荒动了一次。5.Pillow Shots:火车,云,风中旗。6.门外并排的鞋子。(9.0/10) |

|

家庭题材的龙头,我最爱的电影的十佳之一。 |

![豆瓣评分]() 9.1 (152041票)

9.1 (152041票)

![IMDB评分]() 8.1 (73,492票)

8.1 (73,492票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 100%

烂番茄: 100%![Metacritics评分]() Metacritics: 100

Metacritics: 100![TMDB评分]() 8.30 (热度:10.11)

8.30 (热度:10.11)